お墓

分骨した遺骨の置き場所とは?正しい保管方法も解説

更新日:2022.02.25 公開日:2022.02.25

記事のポイントを先取り!

- 分骨は法的に問題ない

- 分骨の置き場所は仏間が一般的

- 分骨の置き場所はリビングや寝室だと故人をより身近に感じられる

- 分骨した遺骨は湿気や結露に注意して管理する

分骨した遺骨はさまざまな形で供養できますが、置き場所に困っている方も多いかと思います。

もし自宅に置く場合は、正しい保管方法のもと、安心できる場所に置きたいものです。

そこでこの記事では、分骨した遺骨の置き場所や保管方法について詳しく説明していきます。

この機会に、分骨するタイミングについても知っておきましょう。

手元供養ができなくなったときの対応方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 分骨とは

- 法的に問題ないの?

- 分骨をするタイミングについて

- 分骨した遺骨を家で保管する場合

- 分骨した遺骨の置き場所は?

- 分骨した遺骨を保管する場合の注意点

- 分骨する場合はその後のことも考える

- 分骨した遺骨の置き場所についてのまとめ

分骨とは

分骨とは、故人の遺骨を複数の骨壺に分け、それぞれ別の場所で供養することを指します。

信仰する宗派の本山に納骨するためや、遺骨の一部を散骨するためなど、さまざまな理由で分骨される方がいます。

また、先祖代々のお墓と自身が持つお墓にそれぞれ分けて納骨する場合などにも分骨を行います。

もちろん、自宅に置き場を設けて手元供養しても良いでしょう。

最近では手元供養のためのデザイン性の高いミニ骨壺やメモリアルジュエリーも広く流通しています。

法的に問題ないの?

分骨について、遺骨を分けて別々の場所で保管することが法的に問題ないのか不安に思う方もいるでしょう。

結論からいうと、問題ありません。

お墓や遺骨の埋葬に関する法律は、墓埋法(墓地、埋葬に関する法律)のなかで定められています。

墓埋法では、納骨時期や自宅で遺骨を保管することに対しての規定は一切ありません。

理由として、墓埋法を規定した当時と現代では、供養のあり方が少しずつ変化していることが挙げられるでしょう。

ただし、埋葬に関しては『墓地以外の区域に遺骨を埋葬してはならない』という規定があります。

そのため、遺骨を自宅の庭先などに埋めてしまうことは認められてないので注意が必要です。

もちろん、分骨を自宅の仏壇に置く場合は問題ありませんので、気持ちの整理がつくまで手元供養を選択しても良いでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨をするタイミングについて

分骨は、自身が感じたタイミングでいつでも分骨することが可能です。

しかし、分骨の際は分骨証明書が必要となり、いつ分骨するかによって手続きの方法が若干異なります。

ここでは、分骨する際の手続きについて詳しく解説します。

火葬場で分骨を行う場合

納骨前に分骨する場合、火葬場で分骨証明書を発行してもらうことができます。

自治体によっては火葬場ではなく役所で書類を発行していただく場合もあります。

納骨の際は埋葬許可証か改葬許可証、または分骨証明書のいずれかが必要になります。

必要な数だけ分骨証明書を発行していただき、骨壺も用意しましょう。

手元供養する場合は書類の準備は不要ですが、いずれどこかに納骨する場合は、納骨の際に必ず上記書類いずれかの提出を求められます。

そのため、期間を限定して手元供養する場合は火葬場で発行していただくのが無難です。

骨壺を複数個用意したり、分骨証明書の発行が必要な場合は、前もって葬儀社に相談するとスムーズです。

埋葬後に分骨を行う場合

一度お墓に埋葬、もしくは納骨堂に納骨した遺骨を分骨する場合、手続き先は遺骨を納めたお墓や納骨堂の管理者になります。

公営墓地の場合は市区町村などの自治体、寺院墓地の場合は寺院が管理者です。

まずは、該当の管理者に申し出て、分骨証明書の発行を依頼しましょう。

分骨を別のお墓などに納骨する場合は、新たな納骨先の情報を聞かれる場合があります。

手元供養の場合はその旨を伝えれば問題ありません。

さらにお墓に埋葬してある場合、一度お墓を開けて遺骨を掘り出して分骨する必要があります。

お墓を開ける際は閉眼供養も必要になりますので、菩提寺に都合を確認しましょう。

また、埋葬したお骨の状態によっては洗浄や乾燥が必要な場合もありますから、石材店にも依頼すると良いでしょう。

分骨した遺骨を家で保管する場合

分骨はさまざまな保管方法がありますが、自宅に置き場を設ける際は自身のライフスタイルにあわせて保管方法を選択すると良いでしょう。

以下、自宅で保管する際の方法と注意点を紹介します。

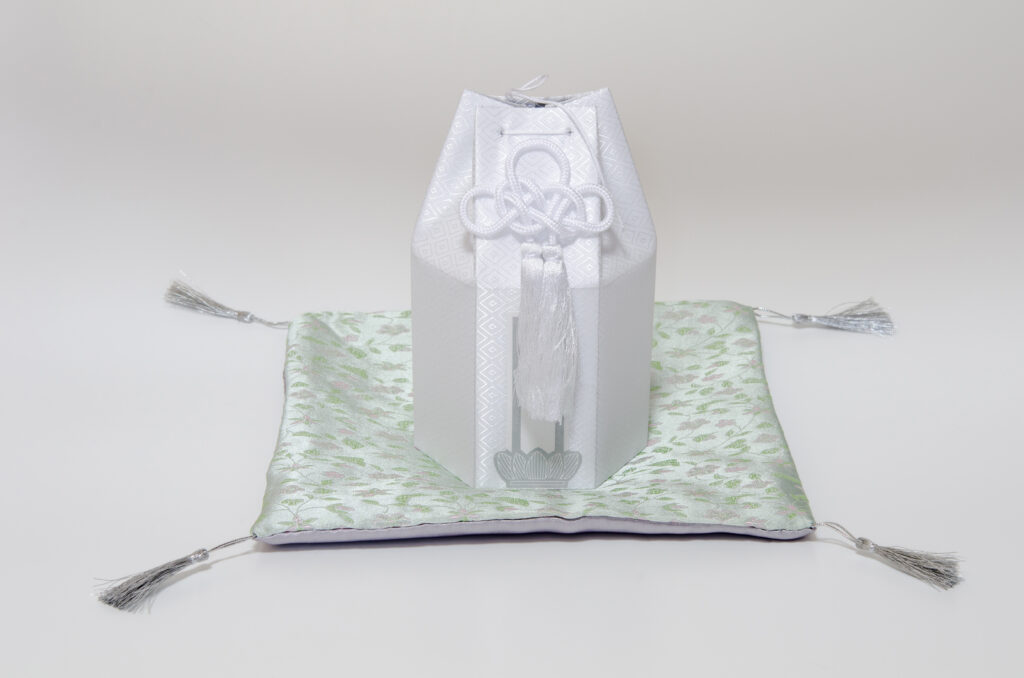

ミニ骨壺

遺骨を専用の小さな骨壺に納め、保管する方法です。

名前通り小さな骨壺ですので、仏壇でなくてもリビングなどのちょっとしたスペースに置き場を設けることが可能です。

手元供養を選択される方が多い現在、実にさまざまな種類のミニ骨壺が流通しています。

デザイン性が高くインテリアに馴染むものも多いため、リビングや寝室など仏壇以外のスペースにも置くことができます。

アクセサリー

分骨をパウダー状にして、ペンダントトップやブレスレットに入れて保管する方法です。

身につけることができるため、自宅に骨壺の置き場がなくても、故人を身近に感じられるとして人気を得ています。

素材やデザインも豊富なので、普段からアクセサリーを身につける方は抵抗なく使用することができるでしょう。

女性であれば、上記のほかピアスやイヤリングも人気です。

また、日常でアクセサリーを使用しない方はキーホルダータイプやバッグチャームタイプが良いでしょう。

遺骨加工品

遺骨加工品とは、遺骨を花器やプレート、オブジェに加工して保管する方法です。

遺骨を加工することは墓埋法に規定されておらず、墓埋法の制定当時に想定されていなかった供養のあり方です。

そのため墓埋法に抵触しないという解釈で、手元供養のひとつとして浸透しています。

故人の名前や没日を刻印したプレートや、自宅のインテリアにマッチするような花器、オブジェなどに加工することができます。

これらは一見して遺骨の印象を与えないため、自宅に飾っても違和感を与えず、故人を近くに感じることができるでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨した遺骨の置き場所は?

さて、実際に自宅で遺骨を保管する場合、置き場所についてどこが適切か悩んでしまう方も少なくありません。

基本的にはどのような場所に保管しても問題ありませんが、一般的な例を紹介します。

仏間

まず代表的な置き場所として、仏間が挙げられます。

自宅に仏壇がある場合は、仏壇に置いて保管される方が多いでしょう。

ただし、仏壇は信仰する宗派のご本尊をお祀りするために、自宅に設ける小さな本堂といわれています。

そのため本来であれば本堂(仏壇)で遺骨を保管するようなことはしません。

しかし、供養の仕方が多様化する現在、遺骨の保管スペースを設けた仏壇も広く流通しています。

故人を想い、手を合わせる仏壇で故人の遺骨を保管することは決して失礼なことではなく、現代ではむしろ一般的と言えるでしょう。

リビング

仏間や仏壇を自宅に構えていない場合、リビングの一角に専用の置き場を設けて分骨を保管される方も多くいます。

普段から身を置く時間が長いリビングに置き場をつくることで、より故人を身近に感じることができるでしょう。

最近ではインテリアにマッチするような、デザイン製の高いリビング仏壇なども販売されており、種類も豊富にあります。

寝室

リビングと同様、寝室に専用スペースを設けて分骨を保管しても良いでしょう。

ベッドサイドにテーブルなどを設けると、一日の始まりと終わりに必ず故人と向き合う時間が持てます。

そして、寝ている間も常に見守って頂いているような、温かい気持ちになることができるかと思います。

分骨した遺骨を保管する場合の注意点

分骨した遺骨は自宅のさまざまな場所に置くことができますが、保管にあたっていくつかの注意点があります。

トラブルを避けるためにも、下記のポイントに注意して保管すると良いでしょう。

湿気に注意

まずは、可能な限り湿気を避けましょう。

骨壺の中に入っているからと安心していても、骨壺の容器と蓋の間にはわずかな隙間があります。

容器内と外気の温度差で湿気が発生すると、壺内に水分やカビの原因菌が入り込み、遺骨が傷んでしまいます。

容器と蓋を透明のテープなどで密閉したり、できるだけ風通しのよい場所で保管すると良いでしょう。

また、骨壺を桐箱に入れるとある程度水分を吸収してくれます。

そのため、分骨より一回り大きいサイズの桐箱を用意するのもおすすめです。

その場合も、もちろん水回りや湿気の多い場所は避けて置き場所を選択する必要があります。

結露を避ける

気温差によって空気中の水蒸気が水滴となり、壺内に結露が発生することがあります。

結露が発生すると遺骨にカビの原因菌が付着してしまいます。

骨壺内にシリカゲルなどの乾燥剤を入れることで対策すると良いでしょう。

遺骨の衛生状況に気をつける

遺骨は火葬時、約800~1,000度の高温で焼かれ、無菌の状態で骨壺に納められます。

しかし、湿気や結露のほか、蓋を開けた際に菌が入り込み、遺骨が傷んでしまうことは往々にして起こり得ます。

衛生状態の悪い場所で分骨を行ったり、遺骨を素手で触ることは控えましょう。

周囲の理解を得る

現代では供養の仕方のひとつである手元供養ですが、遺骨を分けることに抵抗を感じる方も少なからずいます。

もちろん、もともと遺骨のあるべき場所はお墓や納骨堂という考えが一般的でしたから、この感情は否定できるものではありません。

そのため分骨する際は、トラブルを防ぐためにも、身近な親類の理解を事前に得ておくことが重要でしょう。

遺骨に対する考え方は人それぞれで、非常にデリケートな部分があります。

親族間でしっかり協議したうえで、それぞれが納得できる結論を導き出すことが大切です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨する場合はその後のことも考える

故人を身近に感じることができる分骨ですが、いずれ遺骨を管理しているご本人も手元供養し続けることが難しくなります。

そこには長期入院や引っ越しなどに伴う自身の生活環境の変化など、さまざまな理由があるでしょう。

そして、管理しているご本人が亡くなってしまうと、手元供養していた遺骨も行先を失ってしまいます。

お手元で大切に供養していた遺骨が行先を失うのは、多くの方にとって不本意なことでしょう。

分骨する場合は、いずれ必ず訪れるそのときのためにきちんと準備しておくことが重要です。

そこで、ここでは最終的な遺骨の行き先や供養の方法について紹介します。

お墓に納める

家族や先祖代々のお墓があれば、そこに一緒に納骨することもひとつの方法です。

もちろん分骨時、遺骨を複数箇所に分けている訳ですから、一か所にまとめてしまうこともできます。

もともとお墓を構えていない場合は、新たに自分たちのスタイルにあったお墓を検討するのも良いでしょう。

ただし、改めてお墓を建立する場合、費用相場は墓石代や永代使用料で150万~250万円、さらに管理費も毎年発生することになります。

また、お墓の建立は基本的に承継を前提としますので、お墓を管理する方も必要です。

そのため、親族間で十分検討することをおすすめします。

永代供養

お跡継ぎがいない場合、永代供養付きのお墓や納骨堂を選ばれると良いでしょう。

永代供養は、そのあとの供養を墓地や納骨堂の管理者が引き継いで行ってくれます。

昨今では、夫婦用や核家族用など、さまざまな永代供養墓がありますので、自身のライフスタイルに合わせて選択しましょう。

ただし別途、永代供養料が発生しますので金額も併せて検討する必要があります。

散骨

山や海など、自然のなかに遺骨を撒く散骨もひとつの選択肢です。

散骨は樹木葬などと合わせて、自然に遺骨を還す自然葬として近年人気のある供養方法です。

手元に遺骨が残らないためそのあとの管理の心配がなく、置き場所や行先に悩むこともありません。

また、費用も5万~30万円と、比較的安価で抑えることが可能です。

分骨した遺骨の置き場所についてのまとめ

ここまで分骨の置き場所や管理方法についてを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると、以下の通りです。

- 分骨は遺骨を複数個の骨壺に分けて供養する方法で、法的に問題はない

- 分骨の際は分骨証明書を発行して頂く必要があり、納骨前と後で手続き先が変わる

- 分骨の置き場所は仏間が一般的であるが、リビングや寝室でも良い

- 分骨する場合はいずれ管理ができなくなったときのことも考えておく

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。