法事法要

「亡き人からの贈りもの帳」~大切な人を見送った後も前向きに生きるために~|大慈山 佛心寺を紹介

更新日:2025.10.16 公開日:2025.04.03

大切な人が遺した言葉や想いを、日々の暮らしの中で感じることができたら…。そんな願いを叶えるのが、「亡き人からの贈りもの帳」です。

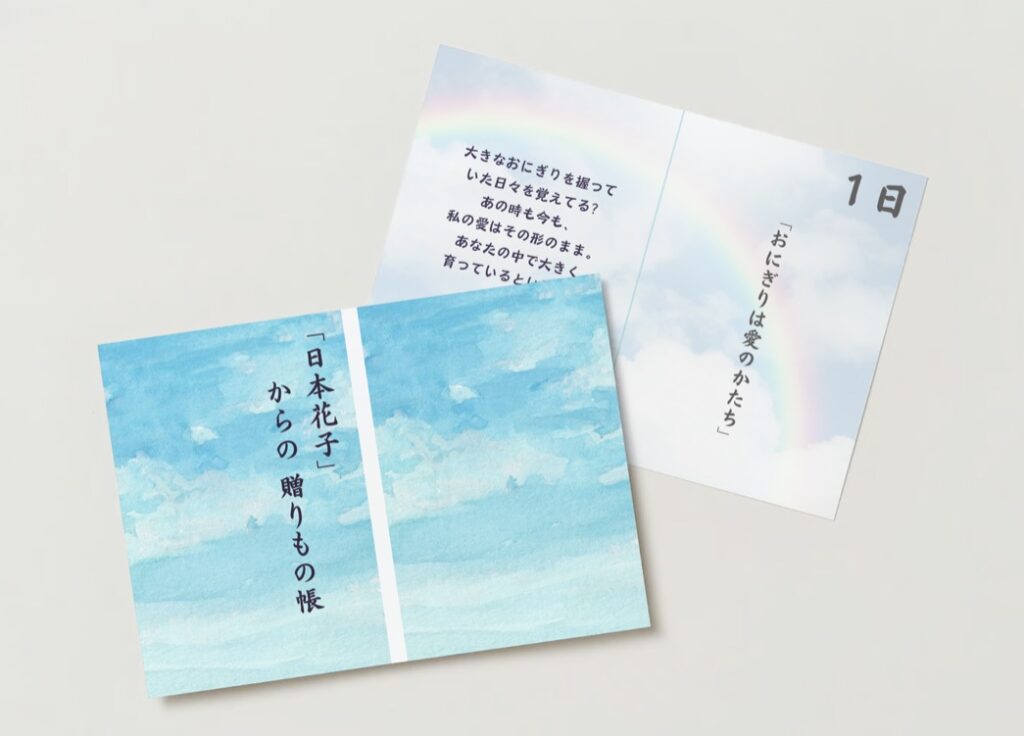

「亡き人からの贈りもの帳」は、家族それぞれの視点から故人の思い出を語り、それを専門家により開発された独自のAIが整理・編集して、故人からのメッセージとして紡ぎ出す新しい供養の形です。製本された「贈りもの帳」は、ページをめくるたびに大切な人とのつながりを感じ続けられます。

今回は開発を手がけた大慈山 佛心寺様にインタビューをさせていただきました。奥深い内容であるとともに、大切な人との繋がりを現代的な供養として具現化しています。ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

大慈山 佛心寺とは

佛心寺は、滋賀県長浜市にあるお寺です。琵琶湖の北東に位置し、古くから仏教文化が根付いた地域にあります。特に、奈良時代から観音信仰が盛んで、戦国時代の混乱の中でも民衆によって観音菩薩像が守られてきました。そのため、この湖北地方は「観音の里」とも呼ばれています。

佛心寺が建立されたのは江戸時代前期の1684年(天和4年)。円龍和尚によって開山され、湖北町田中地域の信仰の場として大切にされてきました。330年以上の歴史を持ち、今も多くの人々に親しまれています。

大慈山 佛心寺 住職 新田様にインタビュー

Q1.「亡き人からの贈りもの帳」について内容を教えてください。

「亡き人からの贈りもの帳」は、大切な人とのたくさんの思い出を語っていただき、それを専門のAIが整理して、まるで亡くなった人からのメッセージのようにする新しい供養のかたちです。

この「贈りもの帳」は、「エピソードlink」という特許技術を活用して作成されています。所定の質問に答えていただくことで、ご家族それぞれの視点から故人の思い出を引き出し、AIが共通点を見出してメッセージを織り上げます。

これによって、亡き人の言葉をただ再現するのではなく、家族の思い出の中に残された亡き人の想いを見つけ、形にすることができるのです。

こうして生まれたメッセージは、日めくりカレンダーのように製本され、一日ずつめくり、大切な人の言葉や想いに親しむことができます。仏教で大切にされてきた「過去帳」は命日ごとに元気だった頃を思い返るものでしたが「贈りもの帳」は日々のくらしの中で亡き人との繋がりを感じ、その想いに寄り添いながら生きることの支えとなります。

家族のさまざまな視点からつながったメッセージを共有すれば、今まで知らなかった亡き人の意外な一面を知るきっかけにもなります。さらに、製本された「贈りもの帳」を贈り合うことで、遠く離れて暮らす家族や親戚とも共有でき、亡き人を通じた新たな繋がりが生まれていくはずです。

Q2.大学と共同研究を始めた経緯を教えてください。

大学との共同研究は、グリーフケアの新しい可能性を探る中で生まれました。長年、人と人とのコミュニケーションについて研究されている方との出会いをきっかけに「供養」と「つながり」を結びつける新しい心のケアの形を考えるようになりました。

仏教の「大切な人は思い出の中に生き続ける」という考え方と、AIの技術を組み合わせ、家族の記憶の中にある亡き人の言葉や想いを引き出し、共有できる仕組みを研究しています。

最近では、お葬式や法事が簡素化され、亡くなった方を偲ぶ時間が減っているといわれています。だからこそ、AIをサポート役として活用し、家族それぞれの思い出を整理しながら共通する記憶を見つけていき、亡き人の存在をより身近に感じられる供養の形を提案しています。

これからも科学的な視点を取り入れながら、もっと多くの人が活用しやすい形を目指して研究を続けていきます。

Q3.新田様が考える「エピソードlink」の意義と可能性について教えてください。

「エピソードlink」は、家族が大切な人の思い出を語り合い、そこから新たな気づきを得るためのシステムです。

例えば、

- 「○○さんと過ごした印象的な出来事は?」

- 「どんな言葉をよくかけてくれましたか?」

- 「今も思い出す場面はありますか?」

といった質問に答えていき、家族それぞれの視点から亡き人の記憶を引き出します。AIがこれらのエピソードの共通点を整理し、亡き人からのメッセージとして形にしてくれる仕組みです。

例えば、「母は毎朝駅まで送ってくれた」と話す家族がいれば、他の家族も「後部座席に乗っていたな」と思い出すかもしれません。「エピソードlink」を通じて整理すると「私は、あなたを後部座席に乗せて、駅まで送っていたよ。」というメッセージとして受け取れるのです。

思い出を単なる記憶として語るのではなく、亡き人からのメッセージとして感じることで、新たなつながりが生まれるのです。

こうして紡がれたメッセージは、日めくりカレンダーのような冊子にまとめることもでき、離れて暮らす家族とも共有できます。故人を偲ぶ機会が減る中で、日常の中で自然に思い出を語り合い、大切な人とのつながりを感じることは、心を癒やす大切な時間になります。

これからは、お寺や葬儀社、地域の団体とも協力し、より多くの人が気軽に供養の時間を持てるような場を広げていきたいと考えています。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

グリーフケア、供養の今後について

Q.1これからの供養の形や死別の悲しみを癒すグリーフケアの今後は、どうなっていく見通しでしょうか?

これからの供養やグリーフケアは、より個人の想いに寄り添った多様な形へと変わっていくでしょう。従来の儀式的な供養に加え、大切な人を偲ぶための個別の対応が求められると感じます。その中でも特に「思い出を共有すること」が重要になっていくと考えています。

家族や友人、それぞれが持つ亡き人との思い出は異なります。だからこそ、亡き人について語る場を意識的に持つことが大切です。昔は葬儀後の会食などがその役割を果たしていましたが、最近はそうした機会が減り、思い出を共有する時間が少なくなっています。その結果、故人の存在が心の中で固定化され、孤独感を抱えやすくなることもあります。

しかし、だからこそ「語ること」を大切にしたいのです。思い出を話すことで気持ちが整理され、亡き人が過去の存在ではなく、今も心の中に生きていると感じられます。また、家族や友人と語り合うことで新たな気づきを得たり、亡き人の言葉を通して自分自身の生き方を見つめ直すきっかけにもなるはずです。

そのため、AIを活用した「エピソードlink」や「贈りもの帳」のように、思い出を形に残し、日常の中で受け取れる仕組みが役立つかもしれません。これからの供養は、単なる追悼ではなく、大切な人とのつながりを感じながら生きていくためのものへと変わっていくのではないでしょうか。

Q2.新田様が想う理想像や願いについて教えてください。

私が大切にしたい供養の形は、亡き人とのつながりを感じながら、のこされた人が前を向いて生きていけるものです。そのためには、亡き人について気軽に語れる場が必要だと考えています。

しかし、今の時代は家族の形が変わり、忙しい日々の中で故人を偲ぶ時間を持つのが難しくなっています。そこで、供養を特別な場だけのものにせず、日常の中で自然に大切な人を感じられるようにするため、亡き人の言葉を「日めくりカレンダー」のように日々の生活の中で受け取れる仕組みを広げていきたいと思っています。

また、お寺だけでなく、葬儀社や地域のコミュニティとも協力し、亡き人について語れる場を増やしていくことも大切だと考えています。こうした取り組みを通じて、亡き人との絆を深めながら、共に生きていける社会を目指していきたいと思います。

体験者の声

Q1.このサービスを体験された方からいただいた感想や生の声をご紹介ください。

「贈りもの帳」や「エピソードlink」を体験された方々からは「まるで亡くなった人が今も話しかけてくれているみたい」といった感想をよくいただいています。

特に「毎朝、日めくりカレンダーをめくっていると、父と会話しているような気持ちになる」という声が多く、毎日故人の言葉に触れ、大切な人が今も自分のそばにいることを感じている方が増えています。

また、「遠くに住んでいる息子も同じカレンダーを持っていて、今日も父の言葉を受け取っていると思うと、なんだかつながっている感じがしてうれしい」という声もあります。物理的には離れていても、同じメッセージを共有することで、家族の絆を感じられているというのはとても温かな気持ちになります。

それに加えて「今まで気づかなかった父の新たな一面を知った」「日常の中で父が優しく寄り添ってくれているように感じる」といった感想もあり、大切な人とのつながりが今も続いていることを実感されている方が多くおられます。

大切な人を見送った後も前向きに生きていけるように、亡くなった方からのメッセージを受け取りながら、日々を振り返り、大切な思い出とともに歩んでみるのはいかがでしょうか。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。