お葬式

家族葬の参列者はどこまで?招く方への連絡方法や香典についても解説

更新日:2023.12.15 公開日:2021.07.21

記事のポイントを先取り!

- 家族葬とは近親者のみで行う葬儀

- 家族葬の明確な定義は存在しない

- 家族葬の相場は100万円ほど

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

【みんなが選んだお葬式】

近年、核家族化や高齢化などによりさまざまな価値観の受け入れが進み、葬儀形態として家族葬の実施割合は増加傾向にあります。

家族葬という名前から身内のみで行うイメージですが、実際にどのような葬儀なのかよく知らない方も多いでしょう。

そこでこの記事では、そもそも家族葬とはどのような葬儀であり、どこまで参列者を呼ぶのかについて解説していきます。

家族葬に招く方への連絡方法や香典を渡すべきか、家族葬の流れやマナーについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 家族葬とは

- 家族葬に呼ぶ参列者はどこまでか

- 家族葬に呼ぶ参列者の選び方

- 家族葬に参列してほしい人への連絡方法

- 家族葬の参列を辞退する方への連絡方法

- 家族葬をする際の会社への連絡

- 家族葬のご近所の方への参加辞退は

- 家族葬の流れ

- 家族葬にかかる費用はいくら?

- 家族葬のメリット

- 家族葬のデメリット

- 家族葬が選ばれる理由

- 家族葬の参列マナー

- 家族葬における喪主の挨拶

- 家族葬に適した葬儀社の選び方

- 家族葬に適した葬儀場の選び方

- 家族葬と密葬の違い

- 家族葬に関するよくある質問

- 家族葬についてのまとめ

家族葬とは

家族葬は、故人を送るために家族や親戚などの近しい関係者のみが参列する少人数の葬儀の形式です。

通常、この形式では家族のみが参列しますが、時にはごく親しい友人も招かれることがあります。

通常の葬儀と違うのは参列者の数だけなので、通夜や告別式、火葬は通常の葬儀と同じように行われます。

家族葬について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

家族葬に呼ぶ参列者はどこまでか

家族葬は通常の葬儀に比べて小規模であり、参列者の範囲によって規模は異なります。

参列者が約10人程度の場合もありますし、ある程度の友人や知人にも参列してもらう場合であれば、50人程度の葬儀となることもあります。

家族葬に呼ぶ参列者の範囲には明確な定義が存在しないため、遺族の判断によって決まります。

しかし、参列者の呼ぶ範囲や意図を明確にせずに線引きが曖昧なままにすると、後でトラブルに発展する可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。

家族葬をお知らせする範囲について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬に呼ぶ参列者の選び方

生前に、故人が葬儀への希望をエンディングノートに残していた時は、そちらを優先するようにします。

しかし、故人に参列者の希望がなかった場合は、どこまで葬儀に呼ぶか迷ってしまうと思います。

ここからは、家族葬に呼ぶ参列者の選び方をご紹介します。

参列者の人数で選ぶ

家族葬に呼べる人数で規模を決めた場合の、一般的な参列者の範囲は以下の通りです。

| 参列者の人数 | 参列者の範囲 |

| 約10名 | 遺族のみ |

| 約30名 | 遺族+2親等までの親族 |

| 約50名 | 遺族+2親等までの親族+友人、知人 |

故人との関係性から選ぶ

家族葬では、家族や親族以外でも、故人との関係が深く、故人が最後に会いたいと思うであろう知人やお世話になった方々の参列も可能です。

そのため、故人が最後に会いたいと思うかどうかが大切な判断基準になります。

故人と特に親しい友人やお世話になった方々には、家族葬であっても声をかける方がいいでしょう。

また、近所に住んでいて親しい関係があった方々も同様です。

故人と特に親しかった人ほど、最後のお別れに参加したいという気持ちが強いです。

そのような想いを理解し、相手方の希望に応えることも大切です。

家族葬であっても、故人との関係や参列を希望する人の意向を考慮し、参列者を選ぶのもひとつの方法です。

家族葬に参列してほしい人への連絡方法

参列していただきたい人へは、基本的には葬儀前に電話で連絡をします。

家族葬で行うことや香典の辞退をするかどうかなど、詳細を間違えずに伝えるためには、電話が最も確実です。

同時に、メールやファックスによる文字での連絡も同時に行えば、間違いが少なくて済みます。

特に高齢者は、耳の遠い人もいらっしゃるので、複数の方法で連絡しておくことをおすすめします。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬の参列を辞退する方への連絡方法

参列を遠慮していただく方へは、葬儀が終わってから連絡をします。

訃報の連絡をする場合も、葬儀については近親者のみで行う家族葬であるということ、その理由を伝えておけば、納得してもらえるはずです。

家族葬をする際の会社への連絡

故人が現役で働いている場合は、会社への連絡は必要です。

また、喪主が葬儀で会社を休む場合も仕事への支障が出ないように、出来るだけ早めに連絡をしておきましょう。

ただしその際に、家族葬を行う旨、会社関係者の弔問は不要である旨をきちんと伝えておかなくてはなりません。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬のご近所の方への参加辞退は

家族葬を行う場合、近所の方々への参加辞退は一般的には失礼にはあたりません。 特に故人との親交がほとんどない人々に対しては、家族葬のメリットの一つでもあります。

しかし、葬儀以外の重要事項は事前に伝えておきましょう。故人の死去の旨だけでなく、近隣での生活や自治活動への参加が制限されることを通知することが必要です。

葬儀中の配慮は必要ありませんが、将来的なご近所付き合いに影響を及ぼさない程度の事前通知は必要です。

病院で亡くなった方を自宅へ移動する際の寝台車や、打ち合わせの前に葬儀社のスタッフが自宅を訪れる場合、ご近所の方に目に入る可能性があります。

どうしても知られたくない場合は、葬儀社に相談して対応方法を確認しましょう。

家族葬の流れ

ここからは家族葬での故人が亡くなってから葬儀当日までの具体的な流れを詳しくご紹介します。

家族葬がどういった流れで行われるのかを理解しておけば、いざ自分が行うとなった時にも大きく役立つことでしょう。

事前準備をする際も、ぜひ以下の内容を参考にしていただければ幸いです。

亡くなった日の流れ

まずは亡くなった日にどういった流れで家族葬まで進んでいくのかをご紹介します。

基本的には一般的な葬儀と同様の流れとなっています。

ご臨終

まず、故人が息を引き取るご臨終の地点から流れを説明していきます。

多くの場合、ご臨終の際は病院で息を引き取るため、病院で息を引き取った場合を元に説明していきます。

病院では医師によって故人の死亡が確定されたら、病院から死亡診断書が渡されます。

死亡診断書を渡された段階で、遺体を移動しなければいけなくなるため、病院にそのまま遺体を安置することはできなくなります。

そのため、すぐに葬儀社へと連絡し、安置所などのしかるべき場所へと移すようにしましょう。

葬儀社によるお迎え

連絡した葬儀社が来たら、安置所や自宅などへ遺体を搬送してもらうこととなります。

遺体を搬送してもらった葬儀社にそのまま葬儀を依頼することも多いですが、遺体の搬送を依頼した葬儀社に必ず葬儀を依頼しなければいけないわけではありません。

例えば、葬儀社の対応が良くなかったり、見積もりが高額だったりした場合には他の葬儀社へ葬儀を依頼するという方法もあります。

基本的には同じ葬儀社に依頼するのが手っ取り早いですが、必ず同じでなければならないわけではないため覚えておきましょう。

家族葬をご希望の方は、家族葬に対応している葬儀社を選ぶことを忘れないようにします。

事前にお願いしたい葬儀社を決めておくとスムーズに進むでしょう。

家族葬についての打ち合わせ

故人が亡くなった日には、葬儀をお願いしたい葬儀社と家族葬についての打ち合わせも行う必要があります。

具体的には葬儀の日程や会場、費用、喪主などについて葬儀社と話し合いを行います。

また、この時点で葬儀社にお願いしたいことを伝えておく事が必要です。

例えばどういった葬儀内容にしたいか、必要であれば追加するオプションなどについても要望を伝えておきましょう。

併せて菩提寺に連絡を取り、通夜・葬儀当日に法要を行っていただく僧侶の手配も行います。

お通夜の流れ

ここからはお通夜の流れについてご紹介します。

家族葬ではお通夜が割愛されることも多いですが、お通夜を行う場合は一般的に以下の流れとなります。

湯灌(ゆかん)・納棺

湯灌とは、遺体を納棺する前にぬるま湯で身体を洗って清め、あの世へ行く前の準備を行うというものです。

また、略式の湯灌としてタオルなどで身体を拭くケースもあります。

これが終わったら、白装束やお化粧を施してから納棺を行います。

納棺の際は副葬品として、故人が愛用していたものなども一緒に棺へ納めます。

通夜式

通夜式ではまず、開始時間のおよそ1時間前から参列者の受付を行います。

受付では参列者から香典を受け取ります。

家族葬の場合は、親族だけで行うこともあるため、その場合は受付自体を行わないケースもあります。

通夜ではまず僧侶の読経や参列者による焼香が行われて、その後に僧侶の説法が行われます。

最後に喪主挨拶が行われ、通夜振舞いの案内もここで行われます。

参列者が少数の場合には喪主挨拶を行わないケースもあります。

通夜振舞い

通夜振舞いでは参列者に対して、料理が振る舞われます。

正式には精進料理を振る舞うものとされていますが、現在では魚や肉などの料理も出されるケースがあります。

通夜振舞いでは皆で故人の思い出話をするようにしましょう。

基本的に一般参列者は通夜振舞いには長居せずに30分程度で帰るのがマナーとされています。

ただし、家族葬では親族などの親しい間柄の人物しかいないことが多いため、その場合は皆で遅くまで食事や思い出話をすることもあります。

葬儀当日の流れ

ここからは葬儀当日にどういった流れで儀式が進んでいくのかをご紹介します。

事前に知っておくことで実際に家族葬を行う際に役立ててください。

葬儀・告別式

葬儀・告別式では、まず受付を行って参列者から香典を受け取ります。

ただし、通夜で受け取っている方に関しては香典を受け取らないようにしましょう。

参列者が全員席についたら、僧侶が入場して開式となります。

僧侶による読経が行われ、参列者の焼香も同時に行われます。

次に弔電や弔辞を読んで、故人の死を偲びます。

最後に故人の棺の中へと花を入れる別れ花という儀式を行って、棺に釘を打つ釘打ちの儀が行われます。

これが終了して棺が霊柩車まで運び出されたら、最後に喪主の挨拶が行われます。

出棺

喪主の挨拶が終わったら、出棺となります。

霊柩車が火葬場へと向かうため、その後ろを親族も車などで一緒に付いていき、親族皆で火葬場へと移動します。

火葬

火葬場に到着したら、火葬炉の前まで案内され、親族から故人へと最後の別れを言う時間が設けられます。

火葬が終わるまでには1〜2時間程度の時間が必要なため、その間、親族は控室へと移動してそこで待ちます。

ここではお菓子や飲み物などをいただきながら、静かに待機します。

骨上げ

火葬が終了すると、骨上げの儀式が行われます。

骨上げとは、火葬を行った後の故人の遺骨を足の骨から順番に骨壷へと入れていくという儀式のことです。

骨上げが終わったら、精進落しの会場へと移動します。

また、場合によっては初七日法要なども葬儀の日に一緒にやってしまうこともあります。

その場合は法要会場へと移動して法要を行うこととなるでしょう。

法要が終わったら精進落としの会場へと移動します。

精進落とし

精進落としは、葬儀会場かレストランで行われます。

精進落としは本来、四十九日の忌明けの時に行われる儀式でしたが、現在は葬儀の日に行われるのが主流です。

これには元々、四十九日を境にして精進料理を肉や魚が含まれる食事へと戻すという風習が元になっています。

ただ、現在では葬儀の後に精進落としを行うこととなっており、この時に精進料理を食べるか肉や魚を食べるかは家族によって異なります。

一般的に喪主によって式の始まりと終わりに挨拶が行われます。

精進落としが終わった段階で家族葬の全日程は終了のため、参列者は解散となります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬にかかる費用はいくら?

実際に家族葬にかかる費用の相場はどの程度なのでしょうか。

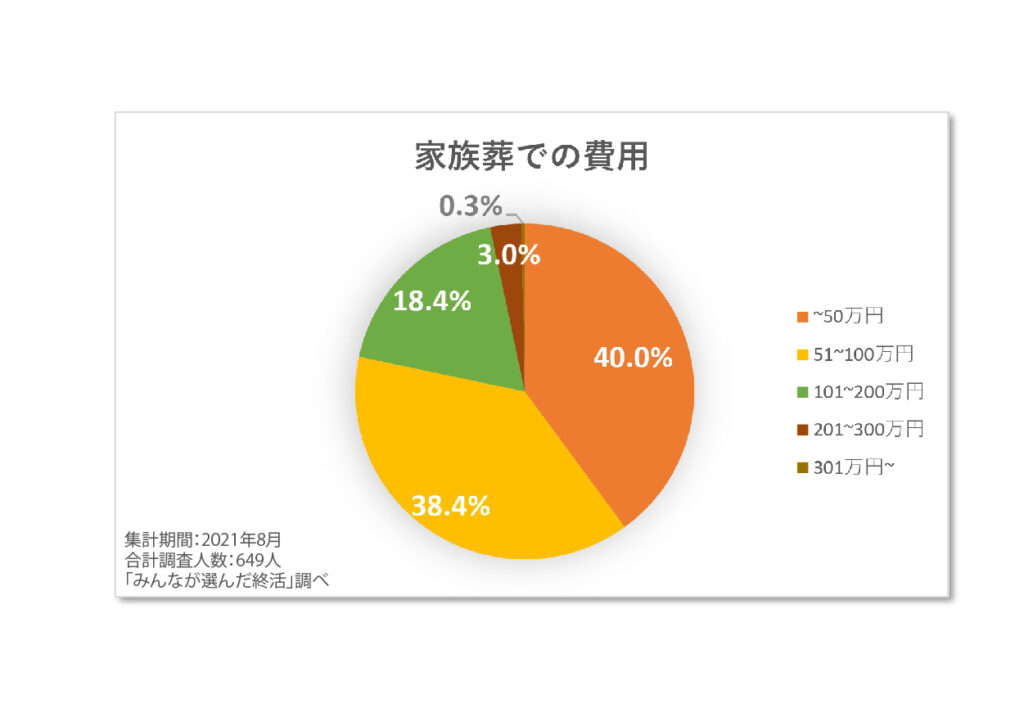

上記の図は、弊社が家族葬を行った方に聞いた独自のアンケート結果です。

1番回答が多かったのは「50万円未満」という回答で40.0%の割合でした。

次に回答が多かったのは「51万円以上100万円未満」という回答で38.4%の割合でした。

回答結果をまとめると以下の通りです。

| 順位 | 費用 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 1 | 50万円未満 | 40.0% |

| 2 | 50万円以上、100万円未満 | 38.4% |

| 3 | 100万円以上、200万円未満 | 18.4% |

| 4 | 200万円以上、300万円未満 | 3.0% |

| 5 | 300万円以上 | 0.3% |

一般葬の葬儀にかかる費用の平均相場は約195万円と言われています。

もちろん地域や参列者の人数によって変動はありますが、100万円未満の回答の合計の割合が約8割を占めていることから、家族葬は一般葬よりも費用を抑えることができると言えるでしょう。

家族葬の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

家族葬にかかる費用|内訳や費用を抑えるポイント

スポンサーリンク

スポンサーリンク

家族葬のメリット

家族葬の主なメリットは以下の4点です。

- 故人や遺族の希望を実現しやすい

- 費用を安く抑えることができる

- 故人との最後の時間をゆっくり過ごせる

- 葬儀の自由度が高い

故人や遺族の希望を実現しやすい

参列者を遺族や親族といった特に故人と関わりの深かった方のみに限定するので、比較的少ない人数で葬儀を行うことができます。

そのため何かと融通が利きやすく、故人が生前に遺した希望や遺族側の希望を葬儀で形にしやすくなるのが家族葬のメリットです。

費用を安く抑えることができる

続いて、葬儀費用を安く抑えることができる点も家族葬のメリットです。

一般葬の平均費用は約195万円と言われていますが、家族葬の平均費用は100万円を超えないケースが多くあります。

先程示したアンケート結果からも家族葬は一般葬よりも費用を抑えることができるため、経済的な観点からも大きなメリットがあると言えます。

故人との最後の時間をゆっくり過ごせる

故人との最後のお別れの時間をゆっくり過ごすことができるのも家族葬のメリットです。

一般葬であれば、遺族側はどうしても参列者の対応などに追われてしまい、最後の一時を慌ただしく過ごすことになるという事例も珍しいものではありません。

参列者を絞る家族葬は、故人との時間を十分に取りたい方におすすめの葬儀形態になります。

葬儀の自由度が高い

家族葬は、家族と親しい友人のみで行うため、あまり世間体を気にする必要がなく、無宗教の葬儀も可能です。

花祭壇に飾る花の種類も、故人が好きだった花でいっぱいにすることができます。

大切なペットとのお別れも可能です。

参列者へのお返しやおもてなしにおいても、遺族の判断で臨機応変に対応できるという点は、遺族への負担を減らすことにもつながります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬のデメリット

家族葬のデメリットは以下の通りです。

- 葬儀に参列したくてもできない人がいる

- 家族葬を受け入れてくれない人もいる

- 葬儀後の弔問の対応が必要な場合も

葬儀に参列したくてもできない人がいる

家族葬はなんといっても参列者の人数を絞るのが最大の特徴です。

そのため葬儀に参列して故人を見送りたかったのに、それができないという方もでてきます。

後のトラブルに発展させないためにも、親しい方には事前に家族葬で故人を見送る旨と家族葬にする理由を伝えておくのがよいでしょう。

家族葬を受け入れてくれない人もいる

近年はさまざまな形態で葬儀が行われるようになっていますが、中には一般葬以外の葬儀に抵抗があり、家族葬を受け入れ難いと考える方がいるかもしれません。

家族葬を行う理由などを話して、納得してもらえれば良いですが、どうしても不安が消えないという方は一度葬儀社に相談してみるのも良いかもしれません。

葬儀後の弔問の対応に追われる可能性がある

家族葬では、参列者を少ない人数に絞るため、葬儀後に自宅へ弔問にくる方が多くなる可能性があります。

遺族としてもちろん丁寧に対応しなければならないので、大切な方を亡くして心身ともに完全に健全とは言えない状態の時に、そのような対応に追われるのが負担になってしまう場合もあります。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

家族葬が選ばれる理由

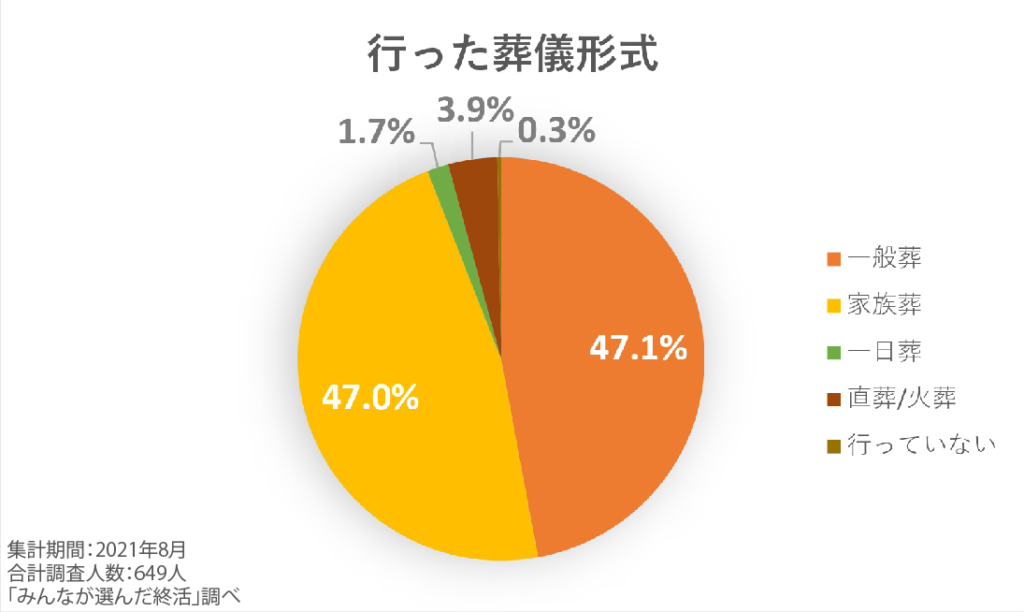

上の円グラフは弊社が独自に行ったアンケートで「どの形態の葬儀をあげたか」を聞いたものになります。

1番回答が多かったのは「一般葬」で47.1%ですが、「家族葬」は47.0%で2番目に回答が多いという結果になりました。

全体の回答結果は以下の通りです。

| 順位 | 葬儀形態 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 1 | 一般葬 | 47.1% |

| 2 | 家族葬 | 47.0% |

| 3 | 直葬/火葬 | 3.9% |

| 4 | 一日葬 | 1.7% |

| 5 | 行っていない | 0.3% |

一般葬と0.1%しか変わらないことからも、家族葬は多くの方に選ばれている葬儀形態であることがわかります。

以上から家族葬の実施割合が高いことがわかりますが、家族葬はどのような理由から選ばれているのでしょうか。

高齢化による人間関係の希薄化

日本人の平均寿命は男女ともに伸びている傾向にあり、現在では80歳を超えています。

寿命が伸びたことで、仕事の定年退職から亡くなるまでの時間も長くなったため、その間に人間関係が希薄になり葬儀の参列者が少なくなることを見越して、近しい遺族や親族に絞った家族葬が選ばれるようになっていると言われています。

経済的理由から

家族葬は一般葬にくらべて、葬儀全体にかかる費用を抑えることができます。

一般葬に比べて、葬儀場を小さくできることや、参列者への会食費用を少なくできることが費用を抑えることができる要因です。

葬儀の費用を安くしたいという方や、故人が生前に遺族にできるだけ金銭的負担をかけたくないという旨の希望を残した家庭に家族葬が選ばれることが多いです。

最後の時間をゆっくりと過ごせるから

参列者を多く招くと、喪主を含めた遺族の方は、どうしても参列者へのお礼や案内などの対応に追われてしまいます。

深い関わりのあった故人と最後の時間をゆっくりと過ごしたいという方にも家族葬は多く選ばれています。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬の参列マナー

参列者が比較的少なくなる傾向のある家族葬ですが、基本的には一般葬に参列する場合のマナーと変わりはありません。

こちらでは、参列時に特に気を付けるべきポイントをご紹介します。

服装マナー

家族葬での服装においても、一般の葬儀と同じような準喪服を着用します。

基本的には黒の礼装であれば問題ありません。

男性なら、スーツ・ネクタイ・靴下・靴(光沢のないもの)などは黒、ワイシャツは白を着用します。

ベルトも黒が基本ですが、ない場合はデザインが派手過ぎないものにしてください。

もしフォーマルな服がない場合には、シンプルなデザインの黒スーツを着用しましょう。

女性の場合も黒の礼服に黒のストッキングを着用します。

靴は光沢のない黒のパンプス(高さ3〜5㎝程度)が良いでしょう。

メイクは派手にならないようナチュラルメイクに、アクセサリーはパール以外はNGです。

子供の場合は、黒系の服装か、制服があれば制服を着ます。

髪留めやヘアゴムはグレーや黒にしておきましょう。

香典マナー

訃報や葬儀の連絡とともに、香典辞退の旨が知らされた場合は、香典を持参する必要はありません。

もし辞退するかどうかがわからない場合は、念のため香典を用意しておきましょう。

香典の金額相場は、一般葬と違いはありません。

香典袋に入れるお金は新札を使わないのが、家族葬に限らず一般的な葬儀のマナーです。

新札ではなく、でもできるだけきれいなお札を入れてください。

香典袋の表書きは、 「御霊前」と書くのが一般的です。

ただ、仏式・神式・キリスト教など宗教により書き方が異なるため、事前に確認しておくほうが無難です。

無理な参列は控える

家族葬は、家族や親族、近しい友人だけで行う小規模な葬儀で、参列者は最小限に抑えられることがほとんどです。

そのため、葬儀に参列するのは喪主や遺族から直接参列を案内された方だけになります。

訃報の連絡はあったものの葬儀に関する連絡がない場合、または家族葬で行うため参列は辞退してほしいとの連絡があった場合は、参列を控えてください。

家族葬に参列する際のマナーついて、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

家族葬における喪主の挨拶

比較的小規模な家族葬においても、一般的な葬儀のように喪主の挨拶を行う場合があります。

しかし、参列者と喪主との関係性や遺族の意向によっては、喪主の挨拶が省略される場合も少なくありません。

参列者が家族や親しい親族だけなら、喪主の挨拶はむしろ不要でしょう。

逆に個人と親しかった友人や遠方の親族が参列する場合は、挨拶をすることが一般的です。

喪主が挨拶をする場合として一般的なタイミングは、次の通りです。

- 通夜が終わったとき

- 出棺時

- 精進落としの際

故人と喪主の関係や参列者への謝意、故人との付き合いに対する謝意などを簡潔に2〜3分程度にまとめて挨拶をしましょう。

家族葬での喪主挨拶について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬に適した葬儀社の選び方

身内だけで静かに見送りたい、費用を抑えたいなどの理由で選ばれることが増えてきた家族葬ですが、

葬儀社によっては、「思っていたような葬儀にならなかった」「想定外の料金を請求された」などの問題が起こることもあります。

家族葬をする際の葬儀者選びで失敗しないためには、どうすればよいのでしょうか。

こちらでは葬儀社を選ぶ際のポイントをご紹介します。

事前相談に乗ってくれる

葬儀社の中には、契約するかどうかを別にして、葬儀一般について事前に相談に乗ってくれる業者があります。

遺族の要望を受け止め、親身になって相談を聞いてくれる葬儀社は、信頼できる良質な業者である場合が多いです。

初めから契約前提で話を聞くのではなく、まず遺族が不安に思っていること、知りたいことに誠実に答えてくれる葬儀社を選びましょう。

見積書が明確

葬儀をする際の詳細な見積書を提出してくれるかどうかも大きなポイントです。

葬儀料金は、基本的なセット料金が設定され、そこにオプションが付く形になっている場合がほとんどです。

初めの見積もりでは費用が抑えられていたのに、いざ支払うときになると高額な料金が請求される場合は、このオプションが原因となっています。

見積書の段階で、オプションに関しても明確に記載されているか、すべての葬儀料金がしっかりとわかる見積書が提示されるかどうかを見極めてください。

支払期日に余裕がある

葬儀費用は、葬儀直後に支払う形が一般的です。

しかし、近年は葬儀1週間後やそれ以上後に支払いを受ける葬儀社も増えています。

大切な人の突然の死に、対応しきれない遺族の気持ちを考慮した葬儀社なら、お金の用意も焦ることなく、落ち着いてできるのではないでしょうか。

スタッフの対応がいい

葬儀を直接運営してくれるのは、葬儀社のスタッフです。

遺族の相談に乗ってくれたり、寄り添ってくれたりするスタッフが揃っている葬儀社は、遺族も安心して葬儀を任せられます。

葬儀社の従業員教育が行き届いているという証拠でもあり、そのような葬儀者は、やはり信頼できる業者だと言えるでしょう。

相見積もりを取る

一般の方は葬儀の経験はそれ程ありませんし、葬儀一般の料金などにも詳しくないことが普通です。

そのため、葬儀社から提示された見積書を信じるしかありません。

だからこそ、複数の葬儀社から相見積もりを取ってください。

見積書の詳細さ、明確さ、料金の差、担当者の対応の差などをしっかりと比較して、納得できる葬儀社を選びましょう。

家族葬に適した葬儀場の選び方

家族葬を行うには、適した場所があるのでしょうか。

こちらでは、家族葬に適した葬儀場やそのほかの場所についてご紹介します。

基本的にどの葬儀場でも行える

家族葬は、葬儀場なら基本的にどこでも行うことができます。

決まったルールなどはありませんので、寺院や神社、教会などの宗教施設を利用することも可能です。

ただ、葬儀場の大きさによっては、施設使用料が高額になる場合もありますので、家族葬の規模に応じた場所を選ばなければなりません。

自宅葬という選択肢も

最期は自宅から見送りたいという希望があれば、自宅で葬儀を行う自宅葬という選択肢もあります。

家族でゆっくりとお別れすることができ、費用も抑えられますが、葬儀を行うための準備や家具の移動など、遺族に負担がかかってしまうこともあります。

自宅葬を選ぶなら、葬儀社と相談をし、よく検討することが必要です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬と密葬の違い

ここからは家族葬と密葬の違いについて解説していきます。

密葬とは

密葬とは、その後に本葬やお別れの会を行うことを前提とする葬儀のことを指します。

具体的には、有名人の方や企業の社長など、葬儀に多くの参列者がくることが予想される方に対して行われることが一般的です。

本葬を盛大に行うため、その前に家族や親族のみで静かにお別れの時を過ごしたいという場合に密葬が行われます。

家族葬との違い

家族葬と密葬の一番の違いは、それ自体が本葬なのか、その後に本葬が行われるのかということです。

家族葬はそれ自体がメインの葬儀になりますが、密葬はその後に本葬を行います。

つまり密葬は本葬の前に行う、人数を最小限に絞った葬儀ということができます。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

家族葬に関するよくある質問

最後に家族葬に関するよくある質問とその回答を紹介していきます。

家族葬の参列者の範囲は何親等まで?

家族葬の参列者としては、1~2親等までの方を呼ぶことが多いです。

故人の兄弟や子供及びその配偶者、孫などがこれに当てはまります。

ただし、家族葬に呼ぶ参列者の範囲には明確な定義はありません。

遺族や親族のみで行われることもあれば、故人と生前親しかった友人を招く場合もあります。

どこまでの間柄の人を招くのかは遺族でよく相談するべきですが、迷ったら呼ぶと決めておくのも良いかもしれません。

家族葬かどうか聞いても大丈夫?

葬儀の日時や場所がわかっていない場合は、参列を控えるのが一般的なマナーです。また、葬儀の案内がないか情報が得られない場合も、葬儀への参列を自粛することが正しいです。

状況によっては、直接遺族に確認することも考えられますが、その行為が遺族に迷惑をかける可能性があることを考慮する必要があります。案内がない方が参加する意思を示すことで不公平な状況が生じる可能性もあります。

判断に困った場合は、まずは関係者や葬儀の業者に相談することが適切です。

家族葬で香典は渡す?金額は?

特に喪主から香典の辞退の連絡がない限り、香典は一般葬と同様に持参します。

家族葬で包む香典の金額に明確な決まりはありませんが、ある程度の相場はあります。

一例をあげると以下の通りです。

- 自分の親:5~10万円

- 自分の兄弟・姉妹:3~5万円

参列しない場合の香典は?

家族葬に参列しない場合は、香典も送らないようにしましょう。

もし香典を送ると、遺族は香典返しをしなければなりません。

遺族に余計な負担を強いることが無いように、香典は送らないでください。

参列できないならせめて後日弔問をしたいと思う気持ちもわかりますが、その場合も遺族に確認を取ってからにしましょう。

家族葬を選んだことには、参列者や弔問者への対応を負担に思っている遺族の気持ちが一つの理由になっていることもあります。

そのあたりの意向をよく考えて、行動しましょう。

供花は贈って良いのか

家族葬では、供花を贈る前に遺族の意思を確認することが重要です。

家族葬では香典を辞退することが一般的であり、その場合は供花も辞退されることがあります。香典と同様に、お返しを必要とするという考え方が広まっているため、供花を贈ることで遺族にお返しの手間をかけさせる可能性があるからです。

遺族に気を遣わないためには、まずは家族葬の案内に供花辞退の旨があるかどうかを確認することが必要です。

招待されていない方は、供花を贈らないのが正しいマナーです。

家族葬ならではのマナーはある?

家族葬のマナーは基本的には一般葬でのマナーと大きく変わることはありません。

一例を以下で紹介します。

- 参列のお願いがない場合には参列しない

- 服装はブラックフォーマル

- 遺族が香典を辞退したら従う

- 家族葬が終わるまで口外しない

さらに家族葬のマナーについて詳しく知りたい方は、こちらの「【葬儀のマナー】徹底解説!参列者側と遺族側のマナーとは?」の記事をご覧ください。

さらに費用を抑えるには?

家族葬は比較的料金が抑えられる葬儀形態ですが、場合によっては予想以上に費用が掛かることもあります。

もっと費用を抑えたいと考えるなら、直葬や一日葬という選択肢を考えてみましょう。

直葬とは、通夜や告別式を行わず、火葬だけを行うもので、火葬式とも呼びます。

そのため、必要最小限の費用に抑えることができます。

一日葬とは、通夜を行わずに、告別式と火葬だけを行う葬儀のことです。

葬儀が1日で終わりますので、遺族の負担も少なく、費用も抑えられます。

直葬も一日葬も参列者が少ないことが多く、家族葬のような規模になることが一般的です。

葬儀社では、様々な葬儀形態に対応していますので、遺族側の希望を明確に伝えて納得のいく葬儀を行ってください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬についてのまとめ

ここまで家族葬の内容や、家族葬が選ばれる理由や式の流れ、メリット・デメリットについて解説してきました。

ポイントをまとめると以下の通りです。

- 家族葬とは家族含めた少数で行う葬儀

- 家族葬にかかる費用は100万円程度

- メリットは負担が軽く、ゆっくり最後の時間を過ごせる点など

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2024.02.04

家族葬で香典の代わりに贈る品物はなにがいい?マナーや相場を解説!

お葬式

更新日:2024.03.17

家族葬の通夜の流れは?通夜の準備や服装のマナー、参列できない場合の弔問について解説

お葬式

更新日:2023.12.15

家族葬の場合、遺族側・会社側の対応は?文例や注意点についても解説