お墓

納骨堂とは?費用相場や永代供養の意味についても徹底解説

更新日:2024.01.24 公開日:2021.06.17

記事のポイントを先取り!

- 納骨堂にはロッカー型・仏壇型・位牌型など種類があり、タイプによって費用が異なる

- 納骨堂の費用の内訳は納骨堂使用料・永代供養料・年間管理費

- 納骨堂の費用には収骨可能人数・遺骨の個別安置期間・管理者の違いが関係する

高齢化が進む現代、医療が充実している都市部に人口が集中していることもあり、郊外にお墓参りに行くことが困難になったり、「子どもに負担をかけたくない」と考える親世代が増えています。

そうした中で納骨堂は、アクセスしやすい立地にあることが多く、屋内なので草むしりなどの負担も少なく、もし改葬となった際も墓じまいの必要がありません。

ただ、いざ納骨堂を検討しようと思ったとき、一般墓との違いや納骨堂の種類についてなど、わからないことがいっぱいですよね。

この記事では、納骨堂のタイプごとの費用、納骨堂の費用の内訳、費用を抑える方法をご紹介します。

ご自身に最適な納骨堂選びをするためのポイントを詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 納骨堂とは?

- 納骨堂のメリット・デメリット

- 納骨堂の種類

- 納骨堂にかかる費用の内訳

- 納骨堂のタイプごとの費用の違い

- 収骨可能人数による費用の違い

- 遺骨の個別安置期間ごとの費用の違い

- 納骨堂の管理者ごとの費用の違い

- 納骨堂の費用は誰が支払うの?

- 納骨堂の費用を抑えたい場合

- 永代供養の「永代」はいつまで

- 納骨堂の費用のまとめ

納骨堂とは?

納骨堂とは、「屋内にある遺骨の収蔵スペースを備えた建物」を指します。

お墓と違って個人・夫婦・家族といった様々な単位で遺骨を収蔵することができる施設です。

外に建立するお墓との大きな違いは以下の通りです。

- 骨壷のままで既定の場所に収蔵するため、土には還らないこと

- 収蔵するお骨の数により、納骨壇の大きさや金額が変わること

- 基本的に承継を前提とせず、使用期限が決まっている

- 無縁仏となった際は、管理団体が無縁仏の手続きを取り、お骨を管理してくれること

近年、少子高齢化による人口減少、核家族化が進み、従来のお墓の「親から子へ、子から孫へ継承していく」という考えが難しくなりつつあります。

また、高齢化に伴って、人口が都市部へ集中する都心回帰の傾向がみられ、郊外のお墓にお参りや掃除に行くのが年々困難になるといった声も、現場ではよく聞かれます。

そのような中で納骨堂は、お墓と違い広大な土地が不要で墓石の建立も必要なく、「仏壇型」や「ロッカー型」など自分たちにあった供養のスタイルを選びやすいということで、注目を集めています。

納骨堂のメリット・デメリット

ここでは、納骨堂ならではのメリット・デメリットを紹介します。

メリット

- 費用を抑えられる

- お墓の管理の手間が省ける

- 交通の便の良い場所にある傾向がある

子供や管理してくれる親族の方がいない場合や、遠方に一族のお墓がある場合、また何らかの事情があり一族のお墓に入りたくない場合は納骨堂がお勧めです。

都心にも納骨堂は多くありますし、天候を気にする必要もないので気軽にお参りができます。

デメリット

- 基本的に、13年や35年経つと合祀される

- お墓と比べて伝統的ではない

- 預けられる遺骨数に制限がある

- お供えに制限がある

納骨堂は比較的新しいスタイルの遺骨の管理方法なので、家族や親族の方から反対されるかもしれません。

また、一度合祀した遺骨はほかの方の遺骨と混ざってしまい、取り出すことはできません。

ですから、トラブルになったりするケースが多く見受けられます。

納骨堂に遺骨を納めたいとお思いの場合は、家族や親族の方と相談をし、慎重に決めましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨堂の種類

納骨堂には以下の5種類があります。

- ロッカータイプ

- 仏壇型

- 墓石型

- 機械・稼働型

- 位牌型

以下でそれぞれについて解説します。

ロッカータイプ

ロッカーに遺骨を収蔵するタイプです。

基本的には1体~2体の収蔵を目安としており、金額も抑えられる傾向にあります。

お参りの際は、管理側で用意されている稼働式の簡易お参りセットを自分の納骨壇前に設置し、お骨と対面してお参りできる場合と、礼拝スペースを設け、共有でお参りできる場所を設けている場合があります。

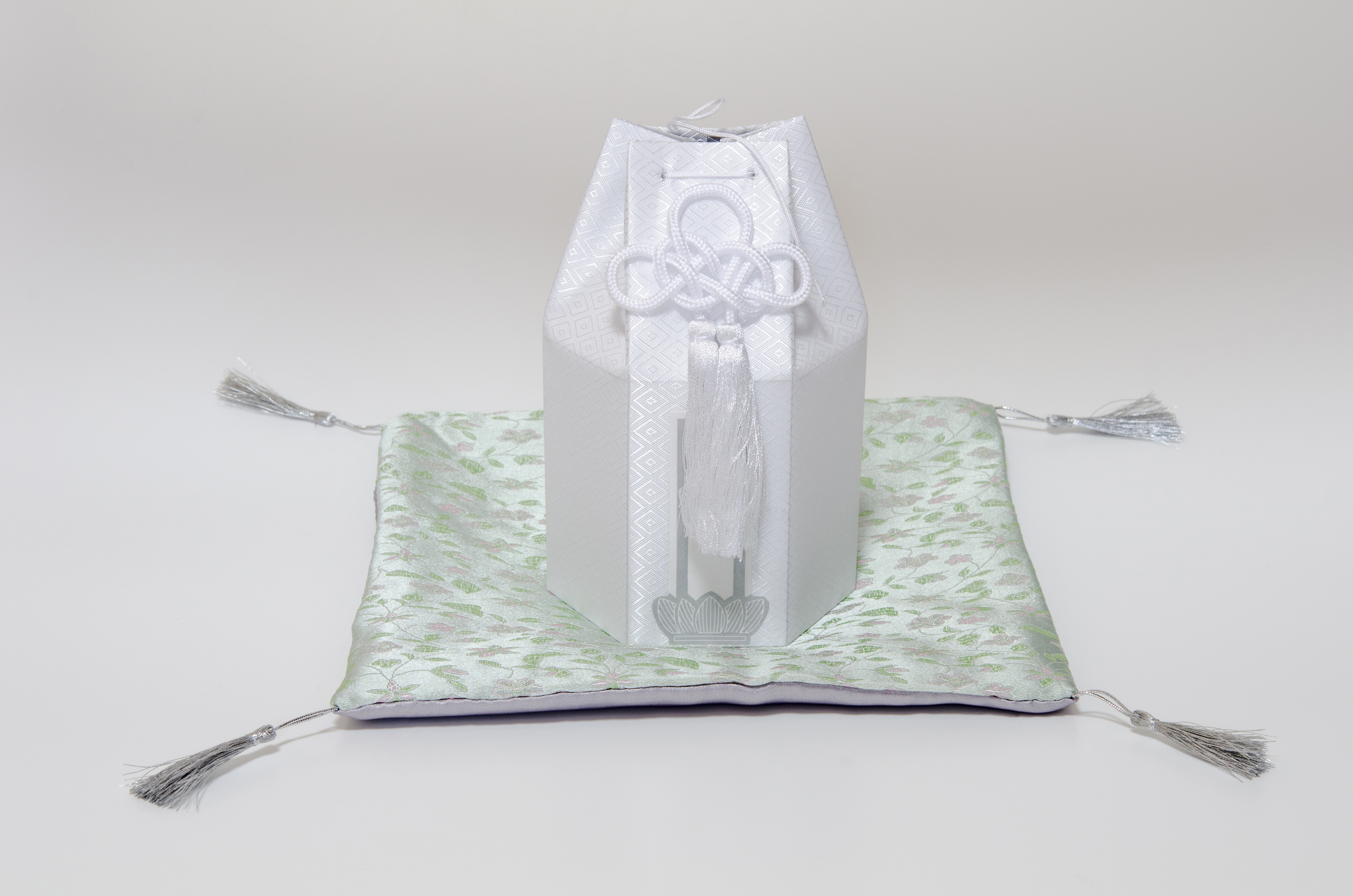

仏壇型

仏壇型納骨壇は、仏壇スペースを兼ね備えた納骨壇を指します。

このタイプは、仏壇部分に設置する仏具を用意しなければなりません(納骨壇にもともと備付の場合もあります)。

例えば納骨壇の上段部分がまるまる仏壇スペース、下段部分がまるまる納骨スペースとなっているような納骨壇は、収蔵体数もそれなりに多くなり、比例して金額も高くなる傾向があります。

お墓であり、仏壇でもあるので、自宅に仏壇を用意するスペースがない場合には非常に良いタイプの納骨壇と言えるでしょう。

その他、上段・下段でわかれた二段型、上段・中段・下段でわかれた三段型など仏壇タイプ納骨壇にもいくつか種類があり、納骨体数に応じて金額が変わります。

墓石型

従来のお墓と同様、墓石があるタイプの納骨堂です。

屋内にあり雨風にさらされることがないので、墓石の劣化を防ぎ長期にわたって美しく保つことができます。

また、季節や天候に左右されないのでいつでもお参りできることに加え、従来のお墓同様、馴染みあるお参りのスタイルを崩しません。

納骨壇と比べて高さがあまりないので、背の小さい方や車椅子の方でもお参りしやすいでしょう。

ただし、墓石タイプは外のお墓と同じく広大な土地を必要とするので、郊外に位置していることも多くアクセスが少々不便になりがちです。

機械・稼働型

近年、都心部など土地があまり広くない場所で目にするようになりました。

コンピューター制御によって、契約後発行されるカードキー等で必要情報を読み取り、お骨が参拝スペースに自動搬送されてくるタイプです。

仏壇式や墓石型と違い「自分だけのお参りスペース」はなく、共有の礼拝スペースにはなりますが、デザイン性が高く、洗練された空間でお参りすることができます。

ただ、収蔵するための専用の厨子やカードキーの発行手数料など、他の納骨堂にはない費用が発生することがあります。

位牌型

位牌型納骨堂は、お参りの対象物を「位牌」に定めてお参りするタイプの納骨壇です。

狭いスペースであるため他のタイプと比べて安い傾向があります。

位牌スペースと遺骨スペースが分かれている場合がほとんどですが、遺骨も一緒に安置できる場合は、一部分骨することが多いです。

基本的には位牌(と、一部分骨)のスペースのみなので、仏具や遺品を置くスペースはありません。

納骨堂にかかる費用の内訳

納骨堂にかかる費用は、大きく分けて以下の三つがあります。

- 納骨堂の使用料

- 永代供養料

- 管理料

以下で順に解説します。

納骨堂に共通する費用の内訳

ほとんどの納骨堂に共通する基本的な費用の内訳は、納骨堂使用料・永代供養料・年間管理費の3つです。

納骨堂の使用料

遺骨を埋葬する納骨堂自体に必要な費用です。

納骨堂との契約時に初期費用として支払います。

一般墓でいう「永代使用料」に当たります。

永代供養料の相場

永代供養付きの納骨堂で必要な費用で、故人の遺骨を永代にわたって管理、供養して頂くための費用になります。

永代供養といっても13年や33年を目処に他の遺骨と共に合祀される方法が多いです。

管理団体・安置期間にもよりますが、1名につき20万円~100万円程度が相場です。

個人単位ではなく、家族で遺骨を一緒に埋葬できる納骨堂もあり、その場合は50万~150万円程度が多いようです。

管理費の相場

管理費とは納骨堂を管理するために必要な費用のことです。

安置期間によって管理費は変動し、最初から合祀されるタイプの納骨堂の場合管理費が不必要な場合があります。

納骨堂の管理費の相場は年間1万円前後ですが、都心部の納骨堂や、最新システムが導入された納骨堂では高めに設定されています。

支払い方法は、毎年支払う方法と初回契約時にまとめて先払いする方法があるようです。

場合によって必要な納骨堂の費用

基本項目の他に、納骨堂のタイプによって異なる費用は以下の通りです。

- 戒名料

- 仏具代(仏壇型)

- 開眼法要料(仏壇型)

- 厨子代・彫刻代(機械型)

- カードキー代(機械型)

- 位牌代(位牌型)

詳しい費用の詳細は実際に納骨堂に確認しましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨堂のタイプごとの費用の違い

ここからは納骨堂のタイプごとの費用の違いを見ていきましょう。

ロッカータイプの費用

ロッカータイプの納骨堂の相場は1体につき10万円~50万円程度と、比較的安価に納骨することができます。

また、遺骨と一緒に位牌や思い出の品を一緒に納める事も出来ますので納骨体数があまり多くない方にオススメです。

仏壇型の費用

仏壇型の相場は、納骨体数にもよりますが1~2体で50万円、2~4体で80万円、5体以上で100万円~200万円程度が相場です。

更に、お参りの際に仏具が必要になります。

納骨壇に備付の場合もありますが、そうでない場合は自身で用意する必要があり、金額は1万円~10万円と様々なタイプがあります。

また、仏壇には信仰する宗派の御本尊があります。

お墓としての機能も備えますので、魂入れ開眼法要(かいげんほうよう)料、戒名や法名を頂かずに葬儀をあげた場合などは、戒名料や法名料別途かかる場合もあります。

墓石型の費用

墓石タイプの納骨壇は屋外のお墓とあまり変わらないイメージがありますが、これも管理団体によって様々です。

もう既に規格の墓石がずらっと並んでいるタイプの墓石型納骨壇もあれば、外のお墓と同じように屋内に区画が用意してあり、ある程度自由に建立できる場合もあります。

規格の場合は、ロッカータイプや仏壇タイプの納骨壇と同様、納骨体数(大きさ)によって金額が変わります。

費用相場は小さいタイプでも100万円~となるところが多いです。

機械・稼働型の費用

機械型・稼働型納骨堂は、他にも「ビル型」「マンション型」などと紹介されることがあります。

土地の少ない都市部に多くみられ、洗練されたデザインで、近年人気の納骨堂と言えます。

駅近など便利な立地にあることや、コンピューター制御によるコストの高騰で相場としては1体につき約80万円~と、少々高めです。

また、他の納骨堂では見られない、「カードキー発行手数料」や「専用厨子代」(お骨を収蔵するための箱)などがかかる場合があります。

位牌型の費用

位牌型納骨壇は、基本的には位牌を置くスペースと遺骨を置くスペースが分かれている場合が多いです。

(同じスペースにおける場合も、分骨が多いです。)

お参りする対象物が位牌となりますので、省スペースで設置コストが低く、相場は1名につき10万円~と価格も安く設定されています。

ただし、納骨堂全体の景観に合わせ位牌は指定業者で作ることが多く、もしも先に位牌を準備していた際は改めて作り直さなければならないなどの成約がある場合があります。

収骨可能人数による費用の違い

納骨堂は、個人、夫婦、家族などの単位で申し込むスタイルで、「収蔵体数〇体」と表記してあります。

ロッカー型や位牌型は、多くても~2名程度を想定されている場合が多く、個人単位で金額が決まっている場合が多いです。

対して仏壇型や墓石型など2名以上で申し込めるタイプは、収蔵体数1体につきの金額ではなく、その納骨壇に対しての永代使用料である場合がほとんどです。

個人単位の納骨壇を複数購入するよりも費用は抑えられますが、1体納骨するごとに手数料が発生する納骨堂もあります。

事前に家族とよく話し合い、供養のあり方を考えるべきでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

遺骨の個別安置期間ごとの費用の違い

遺骨を個別に安置する期間が長いほど費用も高くなります。

年間管理費を支払う期間が長くなることからも容易に想像がつきます。

例えば、年間管理費が1万円の納骨堂を13年間利用する場合は13万円、33年間利用する場合は33万円の管理費がかかります。

初期費用が大きく異なることはありませんが、長期的に見ると個別安置期間が長い方が総費用が高くなります。

納骨堂の管理者ごとの費用の違い

納骨堂の管理は、お墓同様「公営」「民間」「寺院」の3つに分かれます。

それぞれ特徴がありますので、ご紹介します。

公営納骨堂

公営の納骨堂は、都や市区町村などの自治体が管理しているので、民間や寺院が運営する納骨堂に比べて費用が安いのが最大の特徴です。

管理体制も徹底されているのでいつでも安心して利用することができますが、公営のため土日祝日はお参り出来ない場合などがあります。

また、やはり人気なので自治体ごとに抽選となることも少なくありません。

倍率が高い場合は必ずしも公営墓地に納骨できるわけではないので、注意しましょう。

民営納骨堂

公益財団法人や宗教法人が管理・運営している民間の納骨堂は多く存在します。

施設にもよりますが、宗派が不問だったりいつでも募集していたり、交通機関からアクセスしやすいなどの利点があります。

公営墓地と比べると建物の内装・外装も近代的で洗練されたデザインが多いですが、費用は公営よりも高くなるので注意しましょう。

寺院墓地

寺院の敷地内にある納骨堂です。

管理しているのは寺院なので、歴史ある納骨堂も多いでしょう。

長きにわたってお骨を守ってもらえるのは安心感があります。

公営や民間と違い、その寺院の檀家にならなければならないケースが多く、寺院によって納骨堂の規程など取り決めは様々です。

檀家として寄付が発生する場合もありますし、納骨壇自体の金額もバラつきがありますので、事前の確認が必須です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨堂の費用は誰が支払うの?

納骨堂の費用は、基本的に納骨堂を契約した本人が払うことになります。

納骨堂の契約時、契約者や緊急時の連絡先となる身内の連絡先を提出し初年度の管理費・永代供養料などを添えて申し込みをします。

その際にどなたが契約者になるかは、家族ごとの事情を考慮して決定します。

「誰が契約者になるべきか」は各納骨堂で相談が出来ますので、迷ってしまった場合は是非相談してみましょう。

納骨堂の費用を抑えたい場合

納骨堂の費用を抑えるためのポイントをまとめました。

- 公営納骨堂を探す

- 納骨堂のタイプはロッカー型や位牌型を選ぶ

- 遺骨の個別安置期間が短いプランを選ぶ

- 最低限の収骨可能人数のもの選ぶ

- 都心部から離れた納骨堂を探す

納骨堂の費用を抑えたい場合は公営納骨堂を利用すると良いでしょう。

公営納骨堂は比較的値段が低い傾向にあります。

しかし、公営納骨堂は人気のため募集が無い年もあり、募集期間も限られているため事前に確認が必要です。

公営納骨堂の数は決して多くないため、民営でも納骨堂のタイプをロッカー型や位牌型に見直せば費用を抑えられます。

また、遺骨の個別安置期間が短いものを選ぶのも良いでしょう。

合祀された後でもお寺がしっかり供養してくれる場所を選べば安心です。

収骨可能人数も少ないものを選ぶと良いでしょう。

仏壇型の納骨堂は多くの遺骨を収容できますが、少人数利用には不向きです。

そのため最低限の個数で利用できる納骨堂を探すと費用を抑えることができます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

永代供養の「永代」はいつまで

納骨堂に限った話ではありませんが、お墓の管理方法として永代供養があります。

この永代供養について、永代という言葉から一度費用を支払ってしまえば永遠につかえるものと勘違いしてしまう方もいます。

しかし、永代供養などで使われる「永代」は永遠の意味ではありません。

永(なが)い代にわたって供養するという意味で永代供養です。

永い代というのは、承継者がいる限りと考えて良いでしょう。

また、承継者がいる限りとはいっても、子孫が引き継げばいつまでも使えるのかというと、そういうわけでもありません。

永代供養についてよく疑問に思われる点をいくつか用意しましたので、ぜひ覚えておきましょう。

一般的には33回忌まで

永代供養として永代供養料を支払った場合、多くのケースで33回忌を墓じまいとします。

墓じまいはその墓に眠る故人ひとりを供養することをやめることです。

宗教的な意味合いでは、この33回忌にてどのような故人であってもすべての罪が浄化され、極楽浄土へ旅立てるとされています。

遅くとも33回忌で成仏することから、33回忌にて供養をやめる墓じまいとするケースが多いのです。

33回忌で墓じまいとするかどうかは、墓地や地域によって変わりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

墓じまいによって供養をやめると言っても、その後はご先祖様などと一緒に供養することとなるので、まったく供養しなくなるということはありません。

墓じまいを不敬などと考える必要はないのです。

その後はどうなる?

永代供養を終えて墓じまいとした場合、基本的にお墓は撤去されます。

お墓が撤去されたあと、故人の遺骨はどうなるのか心配に思われる方もいるでしょう。

しかし、永代供養を終えた遺骨は多くの場合、合祀(ごうし)として不特定多数の方と一緒にまとめて供養されます。

故人ひとりを供養することはなくなりますが、多くの方と一緒に供養を続けることで故人も安心して極楽浄土で暮らせることでしょう。

また、先祖代々のお墓がある家庭では、先祖代々のお墓へと移動させる場合もあります。

これらは家庭や地域柄などもあるため一概には言えませんので、親族の方などに聞いてみるのも良いでしょう。

永代使用と永代供養の違い

永代使用は永代にわたり使用する権利を得ることであり、永代供養は永代にわたり供養してもらうことをさします。

近しい意味にも思えますが、正確には意味合いが異なった言葉です。

前述のように、永代供養は33回忌を目安として墓じまいが行われ、その時点で永代供養の契約が終わります。

対して永代使用は、一度権利を買ってしまえば権利を持つ者がいる限り使用権利を得続けるのです。

例えば、先祖代々のお墓を所有している場合などでは、永代使用料を支払っておくことで承継者が続く限りお墓を残せることとなります。

ただし、お墓を撤去したりする場合にはこの権利を返すこととなり、その際に使用料が返還されることもないため、再度使用料の支払いが必要です。

それぞれ使用場面が多少異なりますので、しっかりと理解しておきましょう。

もし分からないことなどがあれば、お世話になっている墓地の管理人などに相談することをおすすめします。

スポンサーリンク納骨堂の費用のまとめ

今回の記事の内容をまとめると以下のようになります。

- 納骨堂とは、屋内に遺骨の収蔵スペースを備えた施設を指し、ロッカー型・仏壇型など複数の種類がある。

- 納骨堂の費用相場は10万円~200万円。各タイプや管理団体によって金額が決まる。

- 納骨堂の費用の内訳は納骨堂使用料・永代供養料・年間管理費。

ここまで納骨堂の費用の情報や、納骨堂の種類毎の費用の違いを中心にお伝えしてきました。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.05.24

納骨堂の名義変更はどうやる?流れや変更に必要なものを解説

お墓

更新日:2024.01.24

納骨堂がいっぱいになったらどうすればいい?気になる対処法を解説

お墓

更新日:2022.05.24

納骨堂にお花はお供えできる?納骨堂のお供え物ルール・マナーを解説

お墓

更新日:2024.01.24

納骨堂に行く際の服装は何がいいの?マナー、納棺式の服装も解説

お墓

更新日:2024.01.24

浄土真宗大谷派でおすすめの納骨堂は?独自の納骨方法もあわせて解説