お葬式

一日葬とは?1日で行うメリット・デメリット、費用やマナーも解説

更新日:2023.11.08 公開日:2021.06.17

記事のポイントを先取り!

- 一日葬は通夜を行わずに1日で式を行う

- 費用は30〜50万円程度

- 喪主や遺族の負担を減らすことができる

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

【みんなが選んだお葬式】

近年、新たな葬儀スタイルである「一日葬」が注目を浴びています。

一日葬とは、通夜を行わずに告別式・火葬を一日で行う葬儀形態です。

1日で葬儀を終えるため、遺族の負担を最小限に抑えることができるという特徴があります。

この記事では、一日葬についてメリットやデメリットとともに解説していきます。

一日葬のメリット・デメリット、所要時間や費用についてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から一日葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 一日葬とは

- 一日葬のメリット

- 一日葬のデメリット

- 一日葬の段取りと流れについて

- 一日葬の費用について

- 一日葬のマナーについて

- 一日葬の時香典はどうする?

- コロナ禍での一日葬の実施件数

- 一日葬は非常識なの?

- 一日葬を行う葬儀社の選び方

- 一日葬の葬儀社への依頼

- 一日葬以外の葬儀スタイル

- 家族葬を1日で行うことも多い

- よくあるご質問

- 【地域別】一日葬を行える葬儀場を紹介

- 一日葬のまとめ

一日葬とは

一日葬はその名前の通り、一日で葬儀を終わらせる新しい葬儀のスタイルです。

従来は1日目にお通夜を行い、2日目に告別式と火葬を済ませるケースが多いのですが、一日葬の場合はお通夜を省き、告別式と火葬のみを一日の間に行います。

近年では、一言に葬儀といってもさまざまな形態で行うことが増えてきています。

以下から、一日葬のメリットやデメリットを解説していきます。

一日葬のメリット

一日葬のメリットは、以下の通りです。

- 費用を抑えることができる

- 葬儀の時間を短縮できる

- 喪主や遺族の負担を減らすことができる

費用をおさえられる

一日葬の特徴の一つは葬儀にかかる費用を抑えることができる点にあります。

このあとより詳しく解説しますが、通夜を含め二日間かけて行う一般葬の平均費用は195万円程度と言われています。

それに対し、一日葬は30万〜50万円程度で行うことが可能で、かなり費用を抑えることができます。

もちろん依頼する葬儀社や参列者の人数、葬儀を行う地域によって費用相場は変動しますが、一般葬に比べて圧倒的に費用を抑えることができます。

葬儀の時間を短縮できる

一日葬は通夜を行わずに、1日で告別式・火葬を行う葬儀形態です。

日をまたがずに式を終えるため、遠方からも参列の都合がつけやすくなります。

また、遠方からの参列者の宿泊先の手配をする必要もなくなります。

負担を減らせる

一日葬はお通夜を行わないぶん、遺族の精神的な負担を減らせる点もメリットとしてあげられるでしょう。

一般的な葬儀は長丁場となり、身体はもちろん精神の負担も大きいものです。

また、通夜の際の食事や会場を用意する負担も減らすことができます。

特にお通夜は大勢の参列者の受付をしたり、食事の手配をしたりと遺族にもやることが多く、負担が大きくなってしまいます。

一日葬は通夜を省いて葬儀を短くできるため、そういった負担を減らすことができます。

遠方の参列者が宿泊する必要がない

一日葬では葬儀が一日だけの日程になるため、遠方から来られる参列者や親族が宿泊せずに、日帰りで参列する事が可能となります。

一般的な葬儀では通夜の翌日に葬儀を行うため、通夜と葬儀の療法に参加する遠方の参列者は宿泊する必要があります。

しかし、一日葬では宿泊する必要がないため、参列者の負担軽減にもつながります。

一日葬は遺族だけでなく、参列者にとってもメリットがある葬儀形態なのです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

一日葬のデメリット

一日葬のデメリットは以下の通りです。

- 葬儀の時間が短い分忙しくなる

- 参列者が限定される可能性がある

- 参列者やお寺に反対される可能性がある

- 二日分の会場費がかかることがある

葬儀の時間が短い分忙しくなる

一日葬は葬儀を一日で済ませる分、葬儀の時間が短くなってしまい、全体的にせわしなくなってしまうこともあります。

通常の葬儀では納棺の儀式を通夜式の際に行いますが、一日葬の場合には告別式の前に似たようなことを行います。

他にもお通夜を省略して、葬儀の時間を短くすることで、一般葬とは異なる段取りとなることも少なくありません。

都合がつかない参列者が限定される可能性

一般葬では夕方からお通夜を行い、翌日の昼に告別式、火葬を行うというパターンが一般的です。

普段日中に仕事を抜けられない人でも、仕事が終わった後にお通夜にだけ参列して焼香をするという形で葬儀に参加することができます。

しかし一日葬ではお通夜を行わず、昼に告別式と火葬を行うだけという形が多いため日中に都合のつけられない人が葬儀に参加できず、参列者が限定される可能性があります。

また一日葬はもともと親族や親しい知人などの間で行う、小規模な形式の葬儀です。

参列者が限定されてしまうことで、参列がかなわなかった人との間でトラブルが起きることもあります。

参列者やお寺に反対される可能性

通夜式や告別式といった儀式は、本来それぞれに特別な意味が込められています。

そのため通夜式を行わない一日葬は参列者やお寺の理解を得られず、反対されてしまう可能性もある点は気をつけたほうがいいでしょう。

特にお寺は一日葬に対して厳しいことがあります。

仏式は葬儀の流れを非常に重んじる教えであるため一日葬の場合にはお勤めを断られる場合もあります。

また菩提寺が一日葬について理解を示さない場合には、遺骨の受け入れを拒否されることすらあります。

一日葬に限った話ではありませんが、葬儀の形式について考えるときは遺族の意向のみでなく、親族や菩提寺など普段お世話になっている人々の意見に耳を傾けることが大切です。

一日葬を行いたいときには、必ず事前に相談をして、周囲の理解を得るようにしましょう。

二日分の会場費がかかる場合もある

一日葬では葬儀を行うのは一日だけですが、二日分の会場費がかかる場合があるので注意が必要です。

もちろん葬儀自体を行うのは一日だけですが、前日に準備をする必要があったり、遺体を式の前日に運び入れる必要があったりすることがその理由です。

費用を抑えられるつもりが二日分の会場費を支払うことになってしまった、ということのないように事前の確認をしておきましょう。

一日葬の段取りと流れについて

一日葬では亡くなった日の夜に納棺し、翌日の午前中または亡くなった翌日の朝から納棺し告別式を行います。

告別式は1時間程度、火葬から収骨は2時間程度が目安です。

実際に一日葬をするときの段取りや、その日の流れを詳しく見ていきましょう。

葬儀の流れは大まかに打合せ⇒お葬式⇒火葬、場合によりその後に食事、というふうになります。

打合せ

まずは葬儀屋などとの打合せです。

日本の法律上、死亡後24時間は火葬ができないため、安置施設に遺体を預けておくことになります。

死亡診断書の受け取りや死亡届、火葬許可証の手続きなどを済ませます。

葬儀屋と打合せを行う際には、一日葬を希望する旨を伝え、喪主、宗派、葬儀を行う会場などを確認しておきましょう。

事前に費用がかかる場合もあるため、葬儀費用なども確認しておくといいでしょう。

また一日葬を行うときには、この時点で周囲の理解を得ておくことも大切です。

お葬式

続いてはお葬式です。

葬儀式と告別式を行います。

一日葬の場合、通夜式をしていないため、お葬式の前に故人の好きなものを棺に収めます。

一日葬のお葬式は、午前中から正午にかけて行うケースが多いです。

仏式では読経と弔辞・弔電の読み上げと焼香をし、喪主の挨拶の後、出棺します。

また午前中のお葬式だと参列者が限られてしまうため、お葬式を遅い時間に行うこともあります。

火葬

出棺を終えたら親族で火葬場へ移動し、遺体を火葬します。

火葬炉の前で納めの式といわれる儀式を執り行います。

僧侶が読経し、順番に焼香をしたのちに火葬という流れです。

火葬はおよそ1時間ほどかかるため、遺族や親族は火葬場の待機室で待ちます。

火葬が終わった後に骨上げを行い、遺骨を骨壺に納め、埋葬許可証を受け取ったら火葬は終わりです。

地域によっては初七日法要を火葬の後に行うこともあります。

関西では火葬後に、関東では告別式の直後に行うことが多いようです。

お食事

一日葬では火葬後の精進落としと呼ばれる法要の後の食事は行わない場合が多いです。

しかし葬儀を親族など、ごく小さな範囲で行ったときには食事をすることもあります。

多くの場合、一日葬の費用に食事代は含まれていません。

そのため食事をするときには、別に費用が発生してしまいます。

一日葬の所要時間

一日葬では、まず納棺式に40〜50分程度の時間が必要となります。

納棺が終わったら、次は葬儀・告別式を行います。

葬儀・告別式の所要時間は1時間程度です。

告別式が終わった後は、火葬場へと移動し、火葬と収骨を行います。

火葬と収骨は待ち時間もあるため、大体2時間程度必要となるでしょう。

上記の他に移動時間などもあるため、一日葬全体で5時間程度の所要時間となることが多いでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

一日葬の費用について

一日葬は通夜式を行わないため、一般葬よりも費用を抑えることができます。

実際の相場はいくらくらいになるのかを見ていきましょう。

一日葬の料金相場

一日葬の相場は、およそ30万~50万円ほどです。

ただし30万~50万円というのはあくまで相場であり、もっと安いことも高いことも充分にありえます。

基本の葬儀費用に加え、お布施や会葬礼品、戒名などによってより費用がかかることもあります。

一般葬の相場はおよそ195万円、宗派や規模によって200万円以上かかることがあると考えると、一日葬はかなり価格が抑えられていることが分かるでしょう。

また葬儀費用を抑え、シンプルな葬儀を行おうと思うと、家族葬が比較対象に入りますが、家族葬の相場はおよそ70万円から100万円前後です。

一日葬のほうがより費用を抑えられます。

一日葬の費用の内訳

一日葬の葬儀自体にかかる費用の内訳は、以下の通りです。

- 祭壇にかかる費用

- 棺桶にかかる費用

- 遺体の安置、搬送費用(死化粧、ドライアイス、会場や火葬場への搬送車両)

- 斎場や火葬場の使用料

- 斎場の設備に関する費用(焼香、受付台、看板など)

- 人件費

上記の項目に加え、葬儀では参列者に対する費用として会葬礼状や会葬礼品、香典返し、食事費用が別途かかります。

また読経料や戒名料、僧侶に来ていただいたお礼であるお車代など、お布施も必要です。

一日葬の費用は葬儀自体の費用と参列者への費用、お布施によって大きく構成されているのです。

香典により負担する費用が変わる

葬儀では香典をいただく場合が多いです。

香典は故人に備える金銭であると同時に遺族側を経済的に支援するという意味も含まれています。

参列者から香典を頂戴した場合は、結果として葬儀費用の負担を減らすことができます。

しかし、香典でいただいた全ての金額を葬儀費用に当てることができるわけではありません。

香典返しという、香典に対するお返しをするのがマナーとなっているので、その点には注意しましょう。

一日葬のマナーについて

一日葬は一般の葬儀と流れが異なるため、マナーでも何か違いがあるのではないかと思う方もいるかもしれません。

ここからは一日葬のマナーについて解説します。

施主が気を付けるべきマナー

一日葬の施主になったとき、気を付けておきたいのは周囲からの理解を得ておくことです。

一日葬は通夜式を行わないため、故人との別れにはふさわしくないと参列者や菩提寺などに思われてしまうことがあります。

事前に必ず一日葬についての理解を得ておくことが大事です。

また一日葬の場合は、香典や弔電を辞退することもあります。

もし辞退する場合は先に参列者に伝えておき、すれ違いを防ぐようにしましょう。

一日葬を知らせる時の気を付けるべきマナー

一日葬は理解を得られないこともあったり、香典や弔電を辞退できるなど、一般の葬儀とは異なる点も少なくありません。

そのため口頭で伝達を済ませたり、あいまいな表現をしてしまうと、トラブルを招くおそれがあります。

案内状には必ず明確かつ簡潔に一日葬について伝えるようにしましょう。

服装

一日葬であっても葬儀は葬儀です。

服装は葬儀のマナーに合わせ、施主や親族であれば正式な礼装を着るようにしましょう。

男性の場合は黒無地のスーツにレギュラーカラーの白いシャツ、ネクタイも黒一色のものを着用します。

靴も黒の革靴、靴下も黒の無地を選んでください。

光沢のある素材や柄物は避けるようにします。

女性の場合は洋装であれば黒無地のワンピースかスーツを着ます。

光沢のない、ウールやシルクのような生地が好ましいでしょう。

靴や靴下などは男性と同様、黒で統一してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

一日葬の時香典はどうする?

2日間にわたって行う葬儀と異なる一日葬の場合、香典について悩む方もいるでしょう。

一日葬に参列する際に持参する香典の金額相場などについてご紹介します。

一日葬の時の香典相場

まず一日葬で持参する香典の相場は、基本的に普通の葬儀の場合と変わりません。

故人との関係性に応じて包む金額を決めていきます。

具体的な相場は以下の通りです。

- 故人が両親・義父母の場合:5~10万円

- 故人が兄弟姉妹・義理の兄弟姉妹の場合:3~5万円

- 故人が祖父・祖母の場合:1~5万円

- 故人が叔父・叔母の場合:5,000円~3万円

- 故人が叔父・叔母以外の親戚の場合:5,000円~1万円

- 故人が知人・友人の場合:5,000円~1万円

- 故人が職場の上司や取引先関係者の場合:5,000円~1万円

なお具体的に香典袋に包む金額を決める際は、親しさの度合いを考慮に入れます。

例えば知人・友人が故人の場合、仲が良かったのであれば1万円に近い金額がおすすめです。

一日葬の香典で心掛けたいマナー

一日葬に香典を持参する際、マナーについても心掛ける必要があります。

一日葬で意識したいマナーは以下の通りです。

一日葬の香典で避けるべき数字

まず香典の金額や枚数について、注意すべき数字がいくつかあります。

特に4や9の付く数字は、両方とも忌み数であることから避けるべきです。

4は「死」を、9は「苦」を連想させるため、弔事では使わないものとされています。

また偶数も故人との縁が切れることに繋がるとされるため、やはり避けるべきです。

1万円やお札3枚といった奇数の金額や枚数を意識するようにしましょう。

一日葬の香典での表書きについて

また一日葬の場合でも、香典袋には相手方に適切な表書きを記します。

宗教・宗派別の表書きは以下の通りです。

- ほとんどの仏教宗派:御霊前・御香典・御香料

- 浄土真宗:御仏前・御香典・御香料

- 神道:御霊前・御玉串料・御榊料・御神饌料

- カトリック:御霊前・御ミサ料・御花代・御花料

- プロテスタント:忌慰料・御花代・御花料

なお浄土真宗の「御仏前」は、故人がすぐ仏様として生まれ変わるという考え方に基づきます。

また香典袋の中でも絵が入っているものは、特定の宗教でのみ使えるものです。

蓮の絵が入っているものは仏教専用、十字架や白ユリの花はキリスト教のみで使えます。

一日葬で香典を直接お渡しできない場合は

もし一日葬で香典を直接お渡しできない場合は、郵送が一般的です。

香典を郵送する際、郵便局で現金書留の封筒を購入します。

そして香典袋とお悔やみの手紙を同封して送るという流れです。

なお郵便ポストに直接投函したり、香典袋のみを送ったりすることはできません。

郵送のタイミングは、葬儀から1週間以内が望ましいとされています。

送る先は喪主のご自宅宛てとするのが良いでしょう。

また何としてもご自身でお渡ししたい場合は、弔問するのも1つの方法です。

弔問の際は喪主と日程調整し、アポを取るようにしましょう。

香典返しを辞退したほうがいいか

一日葬で持参する香典の金額相場とともに悩みになるものに、香典返しがあります。

参列者の立場としては、ご遺族のことを考えてお断りしたい方もいるでしょう。

一日葬は、遺族がなるべく負担を減らすためにとられる葬儀の方法です。

ご遺族の事情を考えると、極力ご遺族の負担を軽くする配慮があると喜ばれるでしょう。

香典返しを辞退する場合は、中袋に辞退する旨の一文を記しておくのがおすすめです。

辞退する旨の一文は、香典袋の裏面の一番左側に記しておきます。

一文の文例は、以下のようなものが良いでしょう。

「この度は心よりお悔やみ申し上げます。

誠に勝手ながら、お返しの方はご辞退させていただきたく思います。

どうぞご遺族の今後にお役立ていただければ幸いです。」

「ご遺族のことを考えてお断りしている」という気持ちが伝わるようにするのが大切です。

コロナ禍での一日葬の実施件数

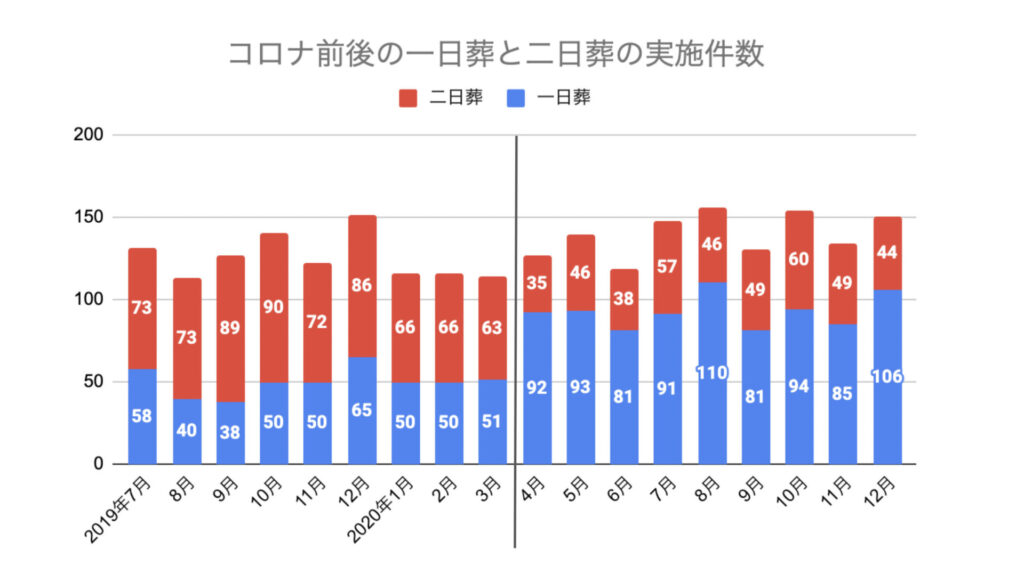

このグラフはコロナウイルスが流行する前と後の葬儀の実施件数を調査した結果です。

縦に入った線がコロナウイルスが流行し始めた時期です。

1ヶ月ごとの一日葬の実施件数は、コロナウイルス流行前の平均50件から、流行後の平均93件と2倍近くに増えています。

一日葬は家族のみで行う家族葬の形式で行われることが多く、コロナ対策と相性が良いため選ばれることが多くなっています。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

一日葬は非常識なの?

ここまで一日葬の概要について説明してきましたが、やはり一日葬は非常識なのではないか、と不安に思う方もいるでしょう。

しかし、一日葬は決して非常識ではありません。

喪主や遺族がしっかりと考えて一日葬を選んだのであれば何も問題はありません。

ただ周囲は非常識だと考えてしまうこともあるため、必ず理解を得られるようにしましょう。

一日葬を行う葬儀社の選び方

一日葬と一口に言っても、葬儀社によってサービス内容は異なります。

きちんと考えて選ばなければ、余計な負担を負ってしまうこともあります。

一日葬を行うときの、葬儀社の選び方を紹介しましょう。

喪主や参列者に配慮した立地条件

まず考えたいのが斎場の立地条件です。

葬儀がどの斎場で行われるのか、その斎場がどのような規模・設備なのかは必ず考えなくてはなりません。

故人と離れて暮らしている場合は故人と遺族のどちらに近いほうで葬儀を行うのかは考えなくてはなりません。

喪主や参列者にとって不都合のない立地で葬儀を行える葬儀社を探すようにします。

また一日葬の場合は規模が小さく、利用料の安い施設を選べる葬儀社を検討したほうがいいです。

故人と共に最後の夜を過ごしたい場合は宿泊用の設備を備えた施設を選びます。

対応力やサービス

葬儀屋の職員の対応力やサービスは重要です。

葬儀社といってもそのサービスの範囲は様々で、葬儀以外のサポートをしない代わりに費用を抑えているところや、

葬儀はもちろん葬儀前後のことまで手厚く対応してくれるところまであります。

特に初めて葬儀を行うという場合には、対応やサービスが手厚いところを選ぶといいでしょう。

葬儀の準備は普段まったく経験のない段取りを話し合いながら決めていく、非常に手間のかかるものです。

また精神的にも余裕のない状態で準備をしなければならないことも多いため、葬儀社の対応がしっかりとしていれば安心できることもあります。

一日葬を希望する場合は参列者や菩提寺への配慮も必要なため、葬儀屋の対応力に頼ってしまう場面もあるでしょう。

それゆえに葬儀社の対応力やサービスは、重要視すべきポイントなのです。

実績のある葬儀社に頼む

一日葬は近年になって選ばれるようになった葬儀形態のため、葬儀社によっては対応していないケースがあります。

そのため、一日葬を行う葬儀社を選ぶ際は、実績のある葬儀社に依頼するのが一番良いでしょう。

対応していない葬儀社では断られたり、思ったように一日葬を行えなかったりするケースもあります。

そうしたリスクを避けるためには、事前に一日葬の実績が豊富な葬儀社を探しておく必要があります。

葬儀社の公式ホームページを閲覧すれば、その葬儀社のこれまでの実績が掲載されていることが多いです。

そうした情報を参考に、満足できる葬儀社を選びましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

一日葬の葬儀社への依頼

一日葬を行うためには、故人が亡くなった後に葬儀屋に一日葬を依頼しなくてはなりません。

依頼までの大まかな流れとしては、故人が病院で亡くなった場合には、

ご臨終⇒清拭(せいしき)・死化粧⇒遺体の安置⇒葬儀屋への依頼というようになります。

病院で亡くなったときにはまず医師の死亡診断を受け、死亡診断書を受け取ります。

死亡診断書は役所に死亡届を出すときに必要です。

その後は末期の水を取り、遺体の清拭と着替え、死化粧を施し、病院の霊安室に遺体を一時的に安置します。

親族に亡くなったという連絡を入れ、遺体の安置先を探して搬送します。

そして遺体の安置を行ったのち、葬儀屋に連絡して葬儀の段取りを決めるという流れです。

一日葬を希望するときには会場の費用や菩提寺の意向、親族への連絡などは早めに詰めておくといいでしょう。

一日葬以外の葬儀スタイル

今日では葬儀のスタイルも多様化しています。

一日葬を検討するのであれば従来の葬儀スタイルについても理解し、比較する必要があるでしょう。

葬儀に対して遺族が求めるものは様々です。

自分が葬儀に何を求めるのか、自分の求めるものに対してどのような葬儀スタイルがふさわしいのかをよく考えてみましょう。

家族葬

家族葬は家族や親族、故人と特に親しかった知人などのみを招いて葬儀を行う形式です。

葬儀の流れは一般葬と変わりませんが、遺族が参列者を限定して小規模・少人数で葬儀を執り行います。

家族という言葉が使われていますが、参列者に厳密な定義はされていません。

遺族の意向により、親族のみで葬儀を行う場合もあれば知人を招く場合もあります。

ただし一般葬と比べ、会場などの規模は小さくなります。

家族葬は故人と特に関係の深かった人達で故人との別れをゆっくりと過ごすことができる形式です。

よく知った人しか参列しないため、対応に追われることもありません。

一般葬と比べれば費用も抑えられます。

しかし本当は参列したかったのに招かれなかった、というような人と後々問題が起きる場合があるため注意が必要です。

また葬儀費用を抑えられても、いただける香典が少ないため、トータルでそこまで金額が変わらないという場合もあります。

一般葬

葬儀と言われるものの中で、多くの人がすぐに思い浮かべるものが一般葬です。

一般葬はお通夜から告別式、葬儀式、火葬まで、伝統的なやり方を踏襲して行う形式です。

参列者も故人の親族をはじめ、会社や仕事の関係者、近所の人、学生時代の友人など、故人にご縁のあった方々を大々的に招きます。

そのため式の規模に合わせて、大きな会場を確保しなければならない場合もあります。

一般葬は大勢の人に故人との別れの機会を設けられる形式です。

社会的にも体裁がよく、故人が幅広い人間関係を有していたときにはおすすめの形式と言えるでしょう。

その反面、葬儀を大規模に行うため費用はどうしてもかかってしまう点は注意が必要です。

直葬

直葬は近年の小規模な葬儀を望む声によって生まれた、比較的新しい形式の葬儀です。

別名を火葬式とも言い、通夜や告別式、葬儀式などを一切行わず、火葬のみを行います。

家族、親族など故人とごく親しい間柄の人のみが集まり、直接火葬場に向かいます。

通夜や告別式に相当する故人との別れの儀式を火葬炉の前で簡単に行ったり、僧侶を招いて読経をお願いするケースもあるようです。

通夜や告別式などの儀礼を行わない分、直葬は遺族への負担を極力抑えることができます。

時間も費用も他の形式に比べればかかりません。

一方、社会通俗上、葬儀では通夜などを行うのが一般的だという考えがまだまだ主流です。

そのため直葬は周囲の理解を得るのが困難な場合があります。

また菩提寺がある場合は特に配慮が必要です。

理解を得られないまま直葬を行うと、納骨を拒否される場合もあります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

家族葬を1日で行うことも多い

最近は少人数で行う家族葬というやり方が広まってきましたが、この家族葬を一日で行うことも多いです。

家族葬を一日で行う場合も、一日葬と呼びます。

家族葬であっても、二日間で行うと時間がかかる他、会場費がかかってしまううえに、通夜をおこなうので通夜振る舞いが必要になります。

一日葬にすると、通常の葬儀よりも時間が短縮されるうえに、通夜がないため費用を抑える事ができます。

さらに家族葬なので、参列者が少ないため、香典返しも少なくでき、その分の費用も抑える事ができます。

さらに、家族葬で通常通り二日間の葬儀を行うと、費用は80万円以上かかりますが、一日葬にすると、費用は40万円以上と半分程度になります。

よくあるご質問

ここからは一日葬に関してよくある質問をまとめました。

一日葬に関する疑問点がある方は、以下の質問を参考にしていただければ幸いです。

一日葬を行う時間帯はいつですか?

大体、10時から12時頃までに葬儀・告別式を始めることが多いです。

そのため、一日葬の場合は基本的に葬儀・告別式は午前中、お昼ごろに出棺や火葬を行います。

火葬が終わるのは午後になります。

スケジュール上一日葬に参列できない場合は?

一日葬で参列できない場合には、その旨を施主に伝えましょう。

また、葬儀によっては香典や公家、弔電などを受け入れていない場合もあるため、葬儀に際してそうしたものを送る場合は事前に確認が必要です。

一般的に、案内状に辞退する旨が書かれていることがほとんどのため、案内状の内容を確認の上で送るようにしましょう。

弔電を辞退すると書いてあるにも関わらず送ってしまうと、遺族が困ってしまうため良くありません。

遺族が辞退していない場合は弔電を送って、故人と遺族へのお悔やみを伝えるようにしましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

【地域別】一日葬を行える葬儀場を紹介

以下の記事は、一日葬を行える葬儀場をご紹介しています。

一日葬をご検討の方は、ぜひご参考にしてください。

一日葬のまとめ

今回は新しい葬儀の形である一日葬についてメリットやデメリット、費用の面から解説してきました。

内容をまとめると以下の通りです。

- 一日葬は通夜式を省略することで葬儀を1日で終わらせる形式の葬儀

- 遺族や参列者の負担を減らせるというメリットがある

- 一般葬について理解がなく、トラブルを招く可能性があるというデメリットがある

- 一日葬の流れや費用、マナー、葬儀屋の選び方

一日葬は葬儀に対するニーズに応える形で生まれた新しい葬儀です。

それゆえにメリットがある反面、どうしても従来の形と比較されることでデメリットが生まれてしまうこともあります。

一日葬を検討するときにはいいところばかりを見ず、今回紹介したデメリットなども踏まえ、総合的に判断するようにしてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から一日葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。