お墓

分骨はよくないって本当?分骨の手順や分骨後の供養方法について解説

更新日:2022.04.23 公開日:2022.02.25

記事のポイントを先取り!

- 分骨とは、遺骨を複数箇所に分けて供養すること

- 分骨した後は手元供養や本山納骨、複数のお墓に納骨という方法が一般的

- 「分骨はよくない」というのは誤った認識

分骨はよくないもの、縁起がよくないもの、と親の世代から聞いたことはないでしょうか?

ただ、本当に分骨がよくないこと、縁起がよくないことなのか真偽を知っている人は中々いないはずです。

しかしながら、身近な人や社会生活の中で関わりのある人が亡くなってしまう事態がいずれは発生します。

その場合、あなたにも分骨するかどうか判断を迫られる場合があります。

そこでこの記事では、分骨がよくないのかについて詳しく説明していきます。

分骨してはいけない部位があるかということにも触れていますので、困った事態に陥る前に正しい知識を身につけ、故人に失礼の無いように振る舞いましょう。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

分骨とは

「分骨」とは名前のとおり、故人のお骨を複数個所に分けて納骨することです。

最近は、手元供養する場合だけでなく、海へ散骨することも分骨として捉えられています。

家の事情によって分骨せざるを得ない状況や、最初から分骨を希望する家庭もあることでしょう。

分骨がよくないって本当?

「分骨はよくない」ということがまことしやかに囁かれていますが、分骨が縁起悪いというのは誤解です。

分骨は昔から行われていた習慣です。

しかし遺骨を別々の場所に分けるということは、魂が引き裂かれると考えられ、忌避される傾向にあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨がよくないと考えられている理由

分骨すると魂が引き裂かれ成仏できないという迷信が長い間信じられており、分骨がよくないと考えられていましたがこの他にも複数の理由があります。

一つずつ理由と対処法を解説していきます。

宗教上の考えから、縁起が悪いと思われる

宗教的に分骨することが縁起悪いと考えてしまう方もいると思います。

しかし、仏教や神道の教えの中に、分骨をよくないとする教えはありません。

また、お寺や霊園の関係者から「分骨すると成仏できない」「罰当たりだ」などと言われてしまうこともありません。

なぜなら仏教では、古くから行われている習慣であり、関西などの一部地域では分骨の文化が残っているからです。

対処法

しかし、分骨の習慣が根付いていない地域の人やそれでも納得いかない人もいると思います。

先述した通り、分骨は仏教においては古くから行われており、分骨の文化が一般的な地域もあります。

仏教では、お釈迦様のご遺骨は分骨され、弟子たちが持ち帰り、各々の寺院に再配布されたという言い伝えがあります。

宗教家やお寺によっては、たくさんの方に供養してもらえるということから、分骨はむしろ良い行いとされ推奨されるケースもあるほどです。

また、海外で多くの宗教人口を占めるキリスト教でも、聖人の遺骨の一部を聖遺骨として保管し、多くの信者の心の拠り所となっています。

分骨は宗教上の考えにおいても悪い行為ではないのです。

法律上で問題になると思われる

いくら宗教上では分骨がOKでも、法律に触れるようなことをしては大変ですので、ひとまず認識を改め正しい知識を身につけることが大切です。

結論からいうと、法律上分骨は、まったく問題ありません。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条に、すでに埋葬されているご遺骨を分骨したい場合は墓地管理者に書類を提出する必要があり、墓地管理者はこれを受け入れ、分骨に必要な書類を渡すと定められています。

つまり、分骨は法律でも認められているのです。

対処法

現在の日本において、分骨という行為自体を禁止する法律は存在しません。

「墓地、埋葬等に関する法律」という法律では分骨を希望する場合に、火葬場や墓地の責任者から分骨証明書を受け取る必要があります。

遺骨を複数箇所へ納骨するには、分骨証明書を提出しなければならないからです。

なお、仮に紛失した場合には自治体の役所で再発行することが可能です。

分骨するための手続きに関する法律があるように、分骨することは法律上まったく問題ないのです。

遺骨を見ることに抵抗を感じてしまう

分骨を進める過程で遺骨を人目にさらすことは避けられないため、分骨はよくないと感じる方もいます。

確かに遺骨を見るということはタブーや抵抗感があるというのは仕方のないことです。

特に拒否反応を示す人や小さな子どもがいる場合は、分骨という選択肢が薄れがちです。

対処法

遺骨の見た目に抵抗を感じる場合には、無理して分骨を実施する必要はありません。

分骨する際も、遺骨を目にすることに抵抗を感じてしまう方は、無理に分骨の場に参加する必要はありませんし、「粉骨」という遺骨を細かく砕く手段もあります。

粉骨することは見た目の抵抗が減るだけでなく、分骨後に手元供養を検討している場合にオススメです。

同意を得ずに独断で分骨した

分骨を一部の身内のみで決めて行った場合、他の親族から反発され反対意見がでるのはよくあることです。

ただでさえ反対意見が見られる分骨ですが、相談も無しに重大な決定を下すのはトラブルが起きても仕方のないことです。

さらに、一度分骨すると再度遺骨を一箇所に集めることは難しい傾向が見られます。

特に、すでに遺骨を散骨していたり、手元供養品へ封入されてしまった後だと、分けた遺骨を集めることはかなり難しいのです。

対処法

分骨することを一部の親族に知らせなかったり、身内で認識できていない状態で行うとトラブルの原因になってしまうこともあります。

そういったもめ事にならないように、遺族や親族でしっかり話し合い、分骨は同意を得られた上で行いましょう。

分骨してしまった後の対処法は難しいですが、周囲の遺族や親族と綿密に話し合いやコミュニケーションを重ねることが大切です。

分骨後の供養方法が決まっていない

分骨後の供養方法を事前に決めていない場合、周囲から「なぜ事前に決めていないのか」と指摘され反対される可能性があります。

あらかじめ分骨後の遺骨を管理する人や供養方法については決めておき、将来的にそれが出来なくなった場合についても考えておかなければならないでしょう。

対処法

分骨後の供養方法にどのような種類やメリットデメリットがあるかを、自らの置かれた状況に応じて事前に決めておくといいでしょう。

ここで一般的にオススメされる手元供養は分骨証明書が不要である点と管理をしやすい点が挙げられるため、選択肢に入ってきます。

ただし、遺骨を分骨したあとも、手元供養品などに加工しないまま安置していると遺骨が傷んでしまうことやカビが発生してしまうことがあります。

分骨した後の遺骨の取扱いに注意が必要です。

ここまで分骨の是非について述べてきました。

分骨は「違法ではないのか」「縁起が悪い」といった誤った認識から、否定的な意見が多くありますが、そんなことはないのです。

分骨は法的にも宗教的にも問題はないということはご理解いただけたと思います。

唯一の懸念点と言えば、分骨がよくないという間違った考え方が根付いていることです。

この点については、周囲に理解を求めることや説得する以外に方法がありませんが、その点を解消すれば問題は解決へと向かうのではないでしょうか。

分骨した後の供養方法

分骨した後の供養方法にはいくつかの手段があります。

ここでは3つの納骨方法について解説していきます。

手元供養

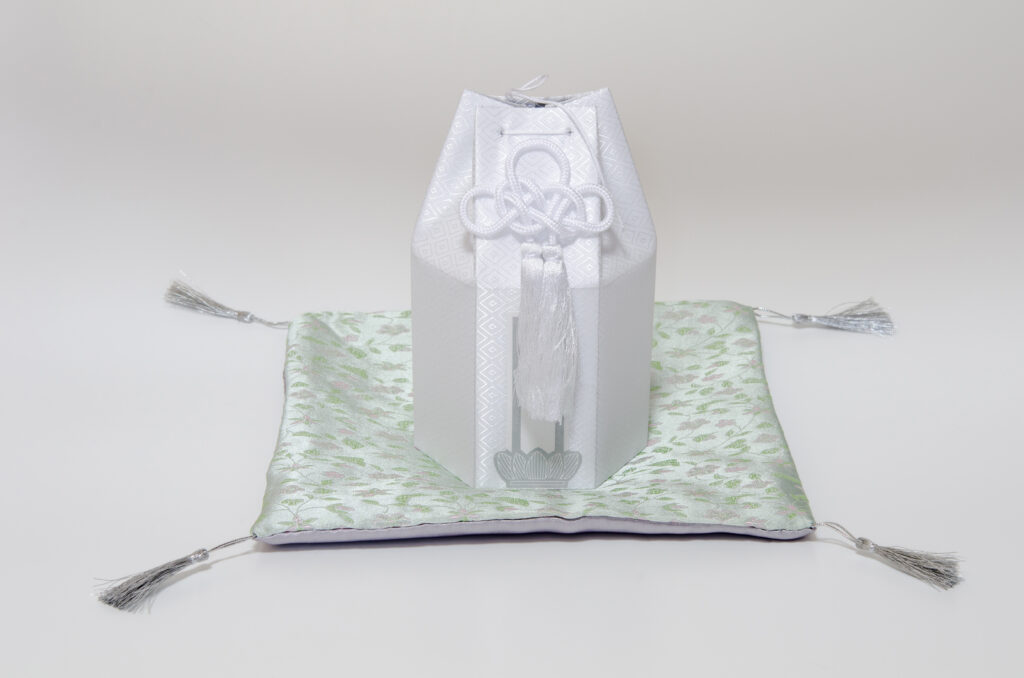

手元供養は遺骨をお寺やお墓に保管するのではなく、自宅など身近なところに保管し供養する方法です。

身近に供養場所を設置するミニ仏壇やミニ骨壺だけでなく、遺骨をオブジェやペンダントに加工して身に着け、故人を偲ぶという方法もあります。

手元供養の特徴は、故人を身近に感じる形を選んで供養できることなので、選択肢に入れる方が多いのです。

本山納骨

浄土真宗をはじめとした仏教宗派において、特別な位置付けがなされる「本山」に納骨する方法です。

本山納骨は西日本の地域では古くから習慣として行われていますが、東日本ではあまり浸透していません。

本山納骨は宗教色が強い印象がありますが、故人の方の宗派に問わず希望すれば納骨が可能です。

複数のお墓に納骨

遺骨を分ける最も多い理由、それはお墓と自宅との距離の問題です。

より手厚く供養したいと思う遺族にとって、遠方にお墓があると、お参りが難しくなります。

そこで、近隣の納骨堂や霊園に分けて納骨しお参りしやすい環境に整えるのです。

複数のお墓に納骨するには、霊園の管理者に「分骨証明書」を発行してもらうことで、複数箇所に納骨(分骨)することが可能です。

分骨証明書の主な内容は、現在の埋葬場所と分骨する場所とその理由の記載が必要です。

なお、分骨を複数箇所で希望する場合は、その数だけ証明書を発行してもらう必要があります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨の方法

それでは分骨の方法について、納骨の前後にそれぞれ解説していきます。

分骨の前後で取る行動が異なりますので、注意が必要です。

納骨前に分骨をする場合

納骨前に分骨する場合、先述の「分骨証明書」が必要です。

火葬する時点で分骨が決定している場合は、火葬場で分骨証明書を発行できますので、忘れずに火葬場に依頼しましょう。

また、分骨用の骨壺の用意が必要ですので、この点は葬儀社の担当者に事前に相談してみましょう。

納骨後に分骨をする場合

納骨後の分骨の場合は、既に納骨したお墓を開けて遺骨を一度取り出す必要があります。

納骨前の分骨よりも手間がかかりますので、お寺や墓地・霊園の管理者に分骨することを事前に伝え、分骨証明書の発行手続きを進めましょう。

なお、手元供養をする場合は納骨前後を問わず、書類は必要ありません。

ただし、手元供養している間はいらないのですが、なにかあって遺骨を納めなければならなくなったときは必要になります。

書類は必要ないのですが、念のために取得して保管しておく方がいいでしょう。

分骨してはいけない部位はある?

いざ分骨すると決定をした時に

「分骨する時に分骨してはいけない部位があるのではないか」

「特定の部位から分骨しなくてはならない決まりはあるのか」

という疑問が浮かんでくると思われます。

そこで、ここでは実際の分骨の疑問について説明していきます。

分骨してはいけない部位はない

結論からいうと、分骨してはいけない部位は特にありません。

この骨の部位は分骨に適さないのでとか、罰が当たったり失礼にあたるということはありません。

分骨するときに、手元にて保管するか、お寺や霊園にて管理するかで選び判断しましょう。

その際、粉骨後に遺骨を持ち運ぶ場合は、なるべく割れにくい、崩れにくい遺骨を選ぶと良いでしょう。

順番に決まりはない

分骨するときの部位の順番に決まりは特にありません。

分骨はあくまで供養するための数ある選択肢を広げるという目的のための手段です。

決まりはありませんが、火葬場の職員や墓地・霊園の住職より指示があった場合は、その指示に従うことにしましょう。

喉仏を入れなくてもいい

分骨する時に神聖な部位とも言われる喉仏を入れなくてはならない、という話がありますが必ずしも入れる必要はありません。

どの遺骨も故人の生きた証で、遺族や親族にとっては、どの遺骨も同じように大切です。

習慣やしきたりを守ることも大切ですが、故人への想いを大事にしましょう。

また、分骨する際、遺骨に迷ってしまったときは火葬場にいらっしゃる職員の方に質問してみるのも一つの方法です。

火葬場の職員方は、火葬後の遺骨について経験・知識共に豊富な方たちです。

実りのあるアドバイスをいただけるかもしれません。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨はよくないのかまとめ

ここまで分骨することの是非や注意点の情報などを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 分骨には手元供養や本山供養、複数のお墓に分けて供養という方法が一般的

- 納骨の前後で分骨の対応が異なる

- 分骨がよくないといわれるのは誤った認識

- 分骨するにあたって適さない部位は無く、順番なども無い

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。