お墓

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

更新日:2022.04.23 公開日:2022.01.26

記事のポイントを先取り!

- 骨壷の蓋は開けてもかまわない

- 骨壷にはロック式の蓋のものもある

- 手元供養にはミニ仏壇・ミニ骨壷がおすすめ

骨壷に触れる機会は人生の中で何度も経験することではありません。

人は亡くなった後、通夜式や葬儀、告別式にて弔われ、その後に火葬されるのが一般的です。

火葬後に残った遺骨は遺族や親族に拾い上げられ、骨壷に納められます。

一度遺骨を納めて蓋をした骨壷は、その後開けてもいいのでしょうか。

そこで、この記事では骨壷の開け方や手元供養の方法について解説します。

骨壷を開けて分骨するときの注意点についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

骨壷とは

骨壷とは遺骨を納める壷のことです。

土葬が主流であった時代に骨壷は必要ありませんでしたが、仏教の伝来ととも火葬が広まり、火葬後の遺骨の熱に耐えられる骨壷が使われるようになりました。

骨壷は熱に耐えられる耐熱性だけではなく、湿度の高いお墓に納骨しても長時間耐えられる陶器や磁器でできたものが通例です。

遺骨を納めた骨壷は、四十九日が過ぎてからそのままお墓に納骨します。

骨壷のサイズは寸(1寸=約3.03㎝)で、この寸法は骨壷の胴部の直径を表します。

一般的なサイズは2寸〜7寸ですが、関東では7寸、関西では5寸を用いることが多く、地域や風習によってそれぞれ異なります。

骨壷に遺骨を納める行為を骨上げや収骨といいます。

収骨方法も地域や風習により異なり、代表的なもので言うと東北・関東は全ての遺骨を拾い上げる全収骨、関西は喉仏やその他一部の遺骨を拾い上げる部分収骨となります。

納骨前に骨壷を開けてもいい?

骨壷を開けるのに、定められた決まりや資格はありません。

わざわざ僧侶をお呼びする必要もありませんが、開ける際は必ず家族に相談しましょう。

最愛の故人に最後の別れを伝えようと、誰にも相談せずに蓋を開けてしまい、トラブルになったという話を耳にすることがあります。

できるだけ多くの家族で見守りながら開けると、故人も安心することでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷を開ける前の注意点と手順

お墓参りや仏壇に向かう際、作法に気を配ることと同様に、骨壷を開ける時も気をつけるべき点があります。

故人の遺骨に対しても失礼のないように、基本的な作法を学びましょう。

ここでは、骨壷を開ける際の注意点と手順について解説します。

骨壷を開ける前に手を合わせる

骨壷も仏教から普及した仏具の一つであり、礼拝の対象物です。

骨壷には故人の遺骨が納められているため、無造作に蓋を開ける行為は失礼に当たります。

遺骨は故人が存在した証となる大切なものですので、蓋を開ける際は手を合わせて、故人に蓋をあけさせていただく旨とその行為に対してのお詫びをお声がけします。

「これから骨壷の蓋を開けさせていただきます。失礼いたします。」などと声に出すか、もしくは心の中で念じてもかまいません。

骨壷の開け方

骨壷の蓋は、上にかぶせる簡単なタイプのものやロック式になっているものなど、種類はさまざまです。

タイプ別の特徴や開け方を、大きく2つに分けて解説しますので以下をご覧ください。

- 蓋をかぶせる簡単なタイプ

蓋を上に持ち上げると簡単に開きます。

蓋の内側の断面が本体の内側にかかる通常タイプのものと本体の外側にかかる切り立てタイプがあります。

比較的安く販売されていますが、密閉性が悪く、横転すると中身がすぐ出てしまうのが欠点です。

一般的には切り立てタイプの方が湿気をためにくいとされています。

- ロック式

蓋をかぶせるタイプの骨壷と見た目は変わりませんが、くさび式やネジ式、ジェルで固定するタイプなどのロック式といわれる骨壷があります。

かぶせるタイプと同じように上に引き上げても開かないため、横転しても中身が出る心配はなく、密閉性も高いことが特徴です。

くさび式は、骨壷の蓋の内側に2箇所の凸、本体側の内側2箇所には凹があり、それらを合わせて回すことでロックがかかります。

開ける際は、左右どちらかに回しながら引き上げます。

スポンサーリンク骨壷を開けて手元供養する方法

最近では自宅で遺骨を保管する、手元供養する人が増えています。

手元供養する主な理由は

- 故人をできるだけ長く身近に感じていたい

- 遠方に居住していてお墓が遠い

- 経済的に厳しくお墓を立てられない

- 後継者がいない

これらの理由が考えられます。

手元供養とは一体どのような形で行うのでしょうか。

ここでは、手元供養をする方法と注意点について解説していきます。

手元供養する方法

手元供養する方法は2つに分けられます。

- 全骨安置

故人の遺骨全てを自宅で保管して、供養する方法です。

- 分骨安置

遺骨の一部を手元に置き、残りを納骨、または散骨します。

全骨安置する場合は骨壷をそのまま自宅で保管しますが、分骨する場合は骨壷から遺骨を一部取り出し保管します。

取り出した遺骨を保管し、手元供養する方法はさまざまなものが存在しますので、以下をご覧ください。

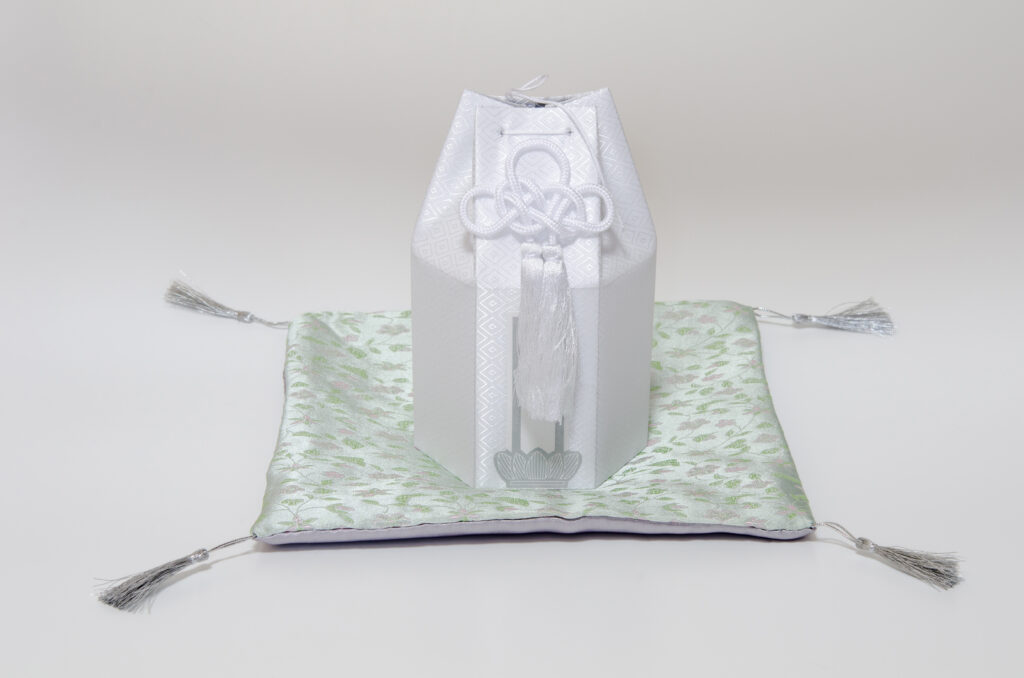

- ミニ骨壷

名前の通りコンパクトな骨壷です。

木や陶器、ガラス、金属などさまざまな素材の骨壷が販売されています。

サイズも広く存在しますが、少量の遺骨を納めるには2寸〜3寸程度のものがおすすめです。

ミニ骨壷には遺骨をパウダー状に粉骨して納めるのが通例なため、密閉性の高い品が適します。

値段は安価なものであれば1000円程度、高価なものは10万円以上もします。

ミニ骨壷を選ぶ際は、遺骨の入る量や好みのデザインを選びましょう。

- ミニ仏壇

近年は生活スタイルの変化により、仏壇を置かない家庭が増えています。

その場合に代わりとなるのが、ミニ仏壇です。

ミニ仏壇は通常の仏壇とは異なり、大きさやデザインが幅広くあるため、和室・洋室こだわらずに設置できます。

置くスペースのない家でも壁掛けタイプも販売されているため非常に使いやすく、手元供養に適しています。

- 遺骨アクセサリー

故人を身近に感じていたいと思われる方には、遺骨アクセサリーがおすすめです。

遺骨アクセサリーには、遺骨を中に収納するタイプのものや、遺骨自体を加工してジュエリーとして扱うアクセサリーがあります。

素材によって値段はさまざまで、1000円程度〜10万円以上のものまであります。

- 遺骨プレート

遺骨プレートとは粉骨したパウダー状の遺骨を、金属化合粉末と合わせて加工して作られる特殊なプレートです。

火葬後の綺麗な遺骨だけを集めて作られており、手間もかかるため、値段は10万〜30万円と非常に高額です。

プレートには故人の名前や生年月日、死亡年月日、写真などを刻印・彫刻します。

手元供養する際の注意点

遺骨を手元供養する際は、以下の点に注意が必要です。

- カビ

遺骨は保管場所に注意が必要です。

台所や洗面所、風呂場などの水回り付近に置いておくと、カビが繁殖する可能性があります。

できるだけ風通しが良く、直射日光のあたらない場所におくと、湿気対策になります。

遺骨はパウダー状にした後、真空パックに包み、収納するとカビを防ぐことができます。

- 紛失

手元供養品は、持ち運びができるサイズのものを選びがちです。

そのため、何かしらの原因で紛失してしまうと、見つけられない恐れがあります。

小さいものを購入した際は、紛失しないよう、もしくは紛失しても見つけられるように工夫しておくと良いでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷を開けて分骨するときの注意点

骨壷を開ける際はありませんでしたが、分骨する際には定められたルールがいくつかあります。

この章では、正しい方法で故人を供養するために、分骨のルールや注意点を学びましょう。

分骨証明書の取得

墓地、埋葬等に関する法律施行規則において、お墓を墓地以外の区域で作ることは禁止されています。

自宅の仏壇で骨壷を保管したり、手元供養のスペースを設けたりするのは問題ありません。

例えば、自分の家の庭に墓石を立てるのは規則に反する行いとなります。

また、分骨する際には必ず分骨証明書を発行してもらいましょう。

分骨後に改めてお墓へ納骨する際には、分骨証明書が必要になります。

分骨証明書は火葬場や葬儀社、墓地管理者に発行してもらいます。

家族または喪主の了解

遺骨に関する法律上の規定はありません。

また、遺骨は相続財産でもないことから、誰にも話さず一人で判断するとトラブルになりかねません。

地域の風習や家庭によって供養する形や考え方は異なります。

分骨や手元供養する方針になった場合には家族または喪主と話し合いましょう。

その後、深い付き合いをしている親族がいるのであれば、連絡して話を通しておくと事前にトラブルが避けられます。

家族や親族の間でのトラブルは故人も望んでいません。

故人のためにも全員の意志を統一することが重要です。

骨壷を開けるまとめ

ここまで骨壷について解説してきました。

この記事をおさらいすると以下の通りです。

- 骨壷とは遺骨を納める壷

- 骨壷を開けてはいけない定めはない

- 骨壷を開ける際は手を合わせる

- 手元供養には簡易的〜本格的な多種の方法がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の中身はどうなっている?遺骨をきれいに保つ方法などを解説

お墓

更新日:2022.05.10

骨壷を仏壇に置くには?適切に安置する方法や注意点を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の水抜き方法は?水が溜まる原因と対策を説明