お墓

骨壷の中身はどうなっている?遺骨をきれいに保つ方法などを解説

更新日:2022.04.23 公開日:2022.01.26

記事のポイントを先取り!

- 骨壷とは遺骨を入れた壷

- 骨壷のカビの発生を予防しなければいけない

- 骨壷にカビが生えたら洗浄や天日干しする

骨壷は遺骨を納める壷のことで、お墓に納められて供養されます。

しかし、骨壷の中身を見たことがあるという人は少ないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、骨壷の中身について詳しく説明していきます。

この機会に骨壷の中身をきれいに保つ方法についても知っておきましょう。

骨壷の中にカビが生えた場合の対処方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

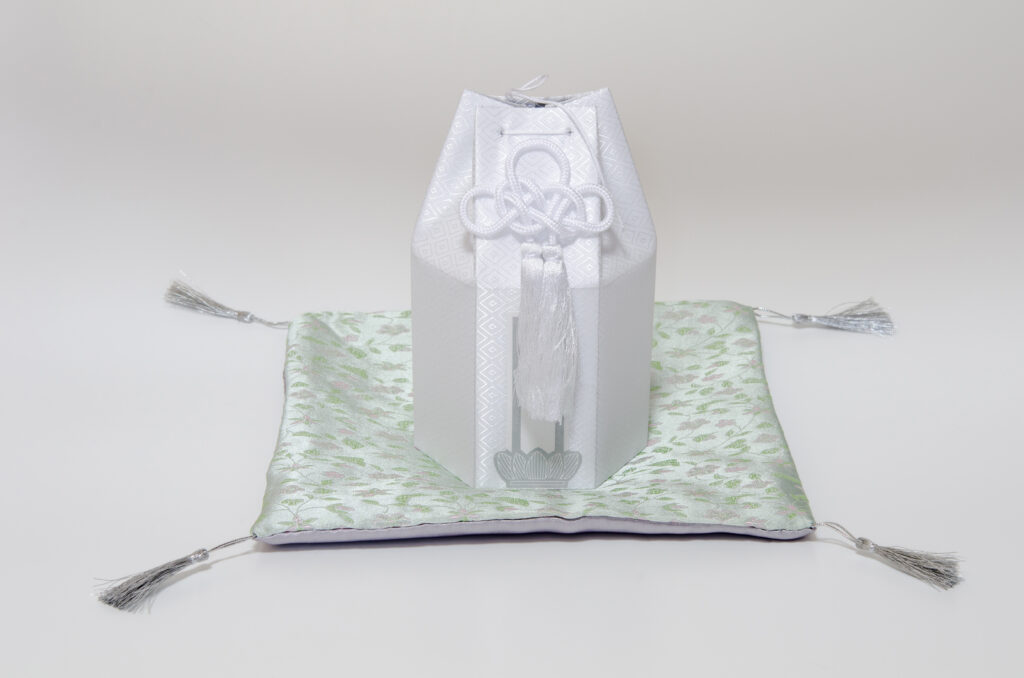

骨壷とは

骨壷とは、故人を火葬した後、骨上げをして遺骨を納める壷のことです。

日本では昭和40年あたりに土葬から火葬に変わりました。

土葬は穴を掘って遺体を埋める自然葬であり、骨壷を使用しませんでした。

しかし、火葬した場合は遺骨を骨壷に収めて埋葬します。

骨壷の胴周りの直径は2寸~7寸あります。

ちなみに、1寸は約3.03センチメートルです。

関東地方では7寸のものが多く、関西地方では5寸のものが多いようです。

また、東北や関東地方では遺骨を全て骨壷に収めますが、近畿・北陸地方では、のど仏など一部の遺骨しか収めません。

骨壷の価格は大きさだけでなく、素材やデザイン、機能性などで決まってきます。

1,000円程度のリーズナブルなものから数10万~数100万円程度のものまであります。

骨壷は遺骨を長期間保存しなければならないため、耐久性、防湿性、密閉性が大切です。

樹木葬の場合は、有機性資源を再利用したバイオマス原料を使用し、土に還りやすい骨壷が使われます。

粘土でできたクレイ骨壷が使われることもあるようです。

また、骨壷には2つの形状のタイプがあります。

1つは蓋の端が内側に入り込む白並タイプで、もう1つは蓋の端が骨壷本体に覆いかぶさる切立タイプです。

湿気がたまりにくいのは切立タイプになります。

遺骨は湿気にとても弱く、カビが生えやすくなっています。

遺骨を取り出したらカビだらけだったということもよく聞きますので、湿気には注意が必要です。

骨壷の中身をきれいに保つ方法

遺骨は800℃〜1000℃といった高温で焼かれるため乾燥しているので、湿度が高くなると水分を吸収してしまいます。

遺骨の表面に水分が付着するとカビが生える原因となります。

骨壷から出して埋葬する場合や、骨壷を移し替えるために骨壷の中身を確認したらカビだらけとなると、とても辛い気持ちになります。

正しく保管するためになにをすればよいのでしょうか。

カビが生えるのを予防する

骨壷の中身がカビてしまう前に予防する手段について説明していきます。

吸湿剤を入れる

陶器の骨壷の場合、骨壷と蓋の間の密封性が低く、湿気が入りやすくなっています。

シリカゲルなどの吸湿剤を入れて湿気を吸収するのがいいでしょう。

骨壷の底に湿気がたまりやすいので、吸湿剤は壷の底に入れるようにしましょう。

シリカゲルを壷の底に入れられない場合は、蓋の裏にテープで貼り付けます。

なお、シリカゲルは食品の保存用として100円ショップで売られています。

骨壷への水の侵入を防ぐ

お墓の納骨室はカロートと言いますが、骨壷への水の侵入はカロートの問題もあるようです。

地面より上にあるものは「丘カロート」、地面より下にあるものは「地下カロート」と言います。

かつては地下カロートが一般的でしたが、最近は丘カロートの方が多いようです。

地下カロートは古来のしっかりしたお墓を建てることができますが、通気性が悪いため湿度が上がりやすいのが欠点です。

丘カロートの方が水はけがよく通気性にも優れ、周囲の土から侵入してくる水を防ぎます。

芝生墓地の場合は地下カロートですが、一般の墓地の場合は丘カロートの方がいいでしょう。

地下カロートは水はけが悪く、水の通り道になっているため水がたまってしまいます。

カロートの改修の時に排水口を設けるなどの工夫が必要でしょう。

テープで密封する

蓋と本体の隙間をテープで密閉するのも効果的です。

カビを完全にシャットアウトするものではありませんが、ある程度の予防効果はあります。

つぼピタを使えば誰でも簡単に細菌やカビの予防ができます。

つぼピタは、もともとペットの骨壷の中身をカビや細菌から守り、遺骨を長期間保管するためのものです。

骨壷本体と蓋の間の隙間は付属のつぼピタシールで完全密閉し、遺骨を乾燥した状態に保ちます。

テープの跡がまったく残らずにきれいに密封することができます。

剥がす時も粘着テープの様なシール跡は一切残らず、シールも目立ちません。

水抜き穴がある骨壷

水抜き穴付きの骨壷を使うという方法もあります。

この骨壷は、陶磁器や大理石製の骨壷の下にいくつか穴が空いているものです。

水がたまらないので中身にカビが生えることはまずないでしょう。

既に納骨してしまった場合は、骨壷をガムテープで巻いて固定し、ドリルで小さな穴を空けます。

定期的な掃除

骨壷の中身をきれいに保つためには定期的にお墓の掃除をすることがもっとも大切です。

1年に1回はカロートの中を水洗いした後、しっかり水を捨てます。

そして、カロート、骨壷、遺骨を日干しにして水分を蒸発させましょう。

骨壷を取り出し入れ替える

湿気対策として、通気性の良い新しい骨壷に遺骨を入れ替えたいと思うこともあります。

あるいは骨壷の中身の遺骨を取り出して散骨したいと思うことがあるかもしれません。

しかし、骨壷から遺骨を取り出すことには抵抗を感じる人もいるでしょう。

そもそも、骨壷の中身を取り出して砕いたり、別の骨壷に入れ替えたりしても問題はないのでしょうか。

骨壷から遺骨を取り出すことは法律的にも宗教的にも問題ありません。

お墓の区画整理や墓地改葬で遺骨を取り出すことはよくあります。

例えば、三十三回忌や五十回忌が終われば骨壷から遺骨を取り出し砕いて、カロート内に散骨して土に還すこともあります。

しかし、こういった行為が本当にできるのか不安な人は霊園の管理者に相談してみましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷の中身はどうなる?

骨壷の中身はそのままにしておくとどうなるのでしょうか。

以下で説明していきます。

骨は徐々に溶けていく

遺骨は年月とともに徐々に溶けていくものです。

骨はリン酸カルシウムと炭素によってつくられています。

このリン酸カルシウムが、骨壷に入ってきた水と反応して分解されることによって溶けていくのです。

期間は約50年~100年未満

骨壷の周りの状況にもよりますが、50年〜100年ほどかけて遺骨は完全に溶けてしまいます。

墓掃除の時に骨壷から白い塊や白く濁った液体が出てくることがありますが、これは時間が経って遺骨が溶けてしまったものです。

避けることのできない現象なので、気に留める必要はありません。

骨壷の中身にカビが生えていた場合の対処法

カビの繁殖を防ぐためには湿気を取ることが大切です。

骨壷の中に乾燥剤を入れると、カビの独特の臭いも少なくなります。

乾燥剤は、お菓子の袋の中などによく入っています。

とは言え、カビの繁殖が進行してしまった場合は乾燥剤を入れてもどうしようもありません。

そういった場合は、骨壷の中身を出して直接太陽の光を当てましょう。

取り出した遺骨は、新聞紙などの上に広げて紫外線を直接あてます。

紫外線の効果でカビの繁殖を抑えることができるのです。

しかしカビの繁殖がどうしても止まらない場合は、遺骨の洗浄をしましょう。

遺骨を取り出し、きれいになるまでていねいに水洗いします。

そうしてカビを取り除くと悪臭も消えてしまいます。

特に手元供養をする場合は、きれいな遺骨にしておいた方が故人を偲ぶ気持ちも強くなってくるでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷の中身まとめ

ここまで骨壷についての情報や、骨壷の中身をきれいに保つ方法について中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 骨壷とは遺骨を納める壷のこと

- 骨壷の中身をきれいに保つためカビが生えるのを予防しなければならない

- 骨壷の中身は50年~100年かけて徐々に溶けていく

- 骨壷の中身にカビが生えていた場合は、天日干しをしたり洗浄したりする

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.05.10

骨壷を仏壇に置くには?適切に安置する方法や注意点を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の水抜き方法は?水が溜まる原因と対策を説明