お墓

分骨証明書とは? いつどこで発行できるのか徹底解説

更新日:2022.06.02 公開日:2022.03.31

記事のポイントを先取り!

- 分骨証明書は納骨するとき提出する

- 分骨証明書を紛失しても再発行可能

- 分骨した遺骨を元のお墓に戻しても問題ない

近年は埋葬の方法も多様化しており、以前よりも増えている埋葬方法が分骨というやり方です。

ただ、この埋葬法を行うには分骨証明書という証明書の発行が必要になります。

そこでこの記事では、分骨証明書について解説していきます。

この機会に、分骨証明書の書式についても知っておきましょう。

後半では、分骨証明書が必要ないケースについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 分骨とは

- 分骨証明書とは

- 分骨証明書はどこで発行する?

- 分骨証明書をなくした場合再発行できるのか

- 分骨証明書の書式

- 分骨証明書を発行する際にかかる費用

- 分骨証明書が必要ないケースもある

- 分骨した遺骨を元のお墓に戻しても良い?

- 分骨証明書についてのまとめ

分骨とは

分骨とは、故人の遺骨を2か所以上の場所に埋葬することをいいます。

分骨は昔から存在するもので、高野山や本願寺などの宗派の本山に遺骨の一部を納めるという習慣がありました。

現在でも本山に納骨する風習が残っている地域もあります。

しかし、一般的には家族が遠方に住んでいるなどの理由で、簡単にお墓参りができない場合に、お墓参りをしやすくするために分骨されることが多いようです。

また、遺骨の一部を手元に残し供養する手元供養のためや、故人の希望を考慮して遺骨の一部を散骨するためなどさまざまな理由で分骨が行われます。

遺骨やお墓を管理する権限を持つ方は民法897条で定められた祭祀承継者ただ一人です。

祭祀承継者は、お墓などの祭祀財産を相続した人物のことで、祭祀財産の中に遺骨も含まれます。

そのため、勝手に分骨を進めてしまっても祭祀承継者の許可がない場合は、お墓に分骨した遺骨を入れてもらえないこともあります。

分骨をしたい場合は、遺族間でしっかりと意思疎通しながら行いましょう。

分骨と改葬の相違点

分骨に似た埋葬法として改葬というものがあります。

これは分骨のように一部だけ違う場所に埋葬するのではなく、遺骨のすべてを別の場所に移し替える方法です。

分骨は一部を移し替える、改葬ではすべてを移し替えると理解しておくといいでしょう。

分骨が良くないと思われる理由

分骨は遺骨を一か所にまとめて埋葬する方法と比べて、良くないものだとする考え方も根強く残っています。

なぜそのような考え方があるのかというと、故人の霊が行き場所に困ってしまうからというのが主な理由です。

この考え方は古代中国の儒教から始まっており、故人の魂は白骨となった遺骨に戻ってくるという魂魄二元論の教えがもとになっています。

そのような考え方が現在の宗教観や社会観にも残っているため、分骨が良くないと考えられているのです。

また、戦前の家父長制において、お墓は長男が継ぐものとされており、分骨されることで親族間の争いが起こるのを避けるという理由も一説にあります。

しかし、仏教の開祖であるお釈迦様の遺骨は仏舎利塔に分骨されていることから、分骨自体は問題ないとする考えもあります。

分骨証明書とは

分骨をする際には分骨証明書という書類を発行する必要があります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則において、分骨する際にその事実を証明する書類を用意する必要があると定められています。

分骨証明書は分骨するときでなく、分骨した遺骨をどこかの墓地や霊園などに納めるときに必要になります。

もし、今は分骨をするつもりがない場合でも、後々分骨をしたいと考えが変わることもあります。

そのときのために、あらかじめ分骨証明書を取得しておけば、分骨証明書が必要になった際に慌てて取得する必要もなくなります。

そのため、前もって分骨証明書を取得し、大切に保管しておくことをおすすめします。

また、分骨証明書は分けた遺骨の数だけ必要になります。

それぞれの遺骨を別の墓地に納める場合には、納める場所の数だけ分骨証明書を提出しなければなりません。

分骨証明書がないと墓地側に埋葬を許可してもらえないので、分骨の際はしっかりと分骨証明書を用意しましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨証明書はどこで発行する?

分骨をするタイミングによって、分骨証明書を発行してくれる場所が変わります。

いつ分骨をするのかによって、問い合わせ先が変わってくるので覚えておきましょう。

どこで分骨証明書が発行されるかについても、墓地、埋葬等に関する法律施行規則に定められているので、特定の場所でしか発行できません。

火葬直後に分骨する場合

火葬した直後に分骨する場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。

火葬場で発行される分骨証明書は、火葬証明書(分骨用)というものになります。

この火葬証明書(分骨用)は火葬するときに発行を申し出ることもできますが、あらかじめ葬儀社に分骨をする旨を伝えておくと、円滑に発行してもらえます。

お墓に埋葬した遺骨から分骨する場合

すでに埋葬してある遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。

お墓から遺骨を取り出す際には、墓地の管理者の立ち合いが必要で、その立ち合いにより分骨証明書が発行可能になります。

分骨証明書をなくした場合再発行できるのか

分骨証明書を紛失してしまった場合は再発行が可能です。

ただ分骨証明書の再発行は、発行してもらった所でなく市町村役場で行われるのが一般的です。

これは分骨したお墓の管理者や火葬場が、各自治体にその旨を届け出ているからです。

そのため、もし分骨証明書を紛失してしまった場合は、火葬を行った、もしくは分骨前のお墓があった市町村役場に問い合わせてみましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨証明書の書式

分骨証明書の書式は墓地の管理者ごとに違ったものになります。

ただ、主な項目は共通しているので、以下に箇条書きにしておきます。

- 故人についての情報(本籍、死亡時の住所、氏名、死亡月日)

- 埋葬場所(施設名、住所)

- 埋葬年月日

- 管理者による署名と捺印、分骨を証明する旨

- 分骨申請者の情報(名前、住所、続柄など)

分骨証明書を発行する際にかかる費用

分骨証明書を発行してもらうためには費用がかかります。

火葬場での発行と、納骨後の発行でかかる費用に差が出てくるので注意しましょう。

火葬場で発行してもらう火葬証明書(分骨用)は、自治体により異なりますが、1通数百円程度です。

また、すでに遺骨を納骨しており墓地の管理者から発行してもらう場合も1通数百円になります。

しかし、一度埋葬した遺骨を分骨する場合には、お墓をあけたり僧侶に法要をしてもらったりする必要があります。

お墓を明け渡すためには石材屋に依頼しなくてはならず、1回2万円~3万円程度かかります。

また、僧侶に対するお布施も、地域差はありますが1万円~3万円程度かかります。

費用を安く抑えたい場合は、火葬する段階で分骨を済ませておきましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨証明書が必要ないケースもある

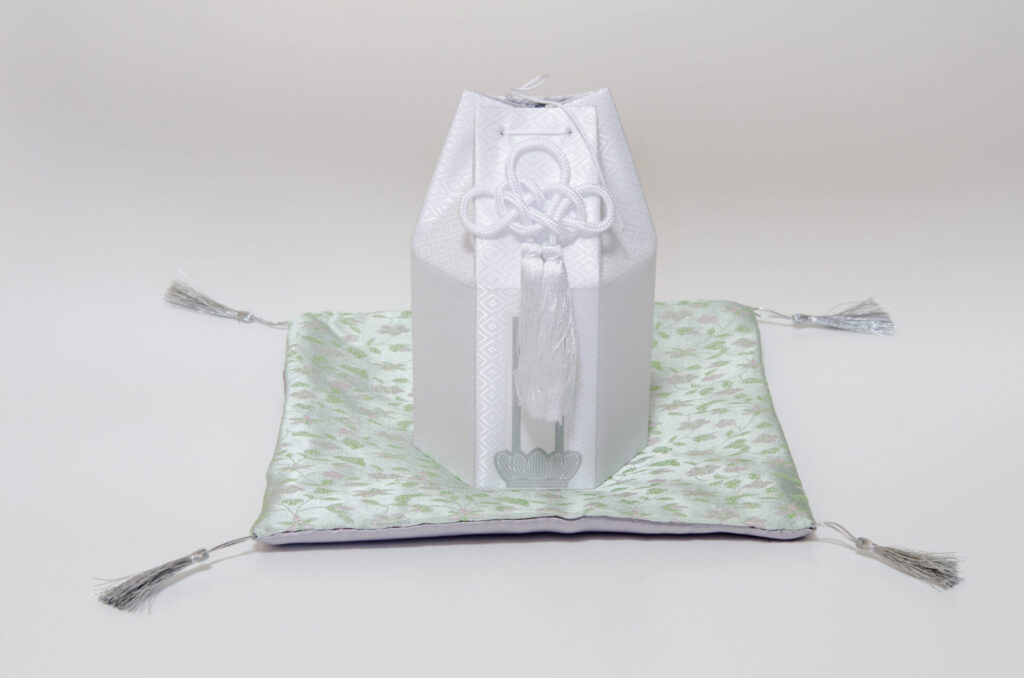

分骨証明書は、分骨した遺骨をお墓に納める際に必要となる書類なので、分骨したとしてもお墓に納めないならば必要ありません。

分骨した遺骨を手元に残して供養する手元供養や、分骨した遺骨を海などに撒く散骨の場合は分骨証明書を用意しなくても大丈夫です。

分骨した遺骨を元のお墓に戻しても良い?

分骨した遺骨を再び元のお墓に戻すのは、法的にも宗教的にも問題ありません。

ただし、分骨した遺骨を元のお墓に戻す際には、一定の手順を踏まなければなりません。

ここでは、分骨した遺骨を元のお墓に戻すときに必要なものと、手順を説明します。

分骨した遺骨を元に戻すために入用なもの

分骨した遺骨をもとに戻すためには、分骨証明書と埋葬許可証が必要になります。

分骨証明書は、遺骨に事件性がないか確かめるために提出を求められる場合が多いです。

分骨証明書を即日発行してもらえないこともあるので、あらかじめ用意しておくとスムーズに手続きを進められます。

また、埋葬許可証は遺骨の埋葬後に、火葬場から返還される火葬許可証のことです。

こちらも、遺骨に事件性がないかを証明するために提示を求められます。

火葬許可証は自治体より発行されるもので、紛失した場合でも市町村役場で再発行可能です。

埋葬許可証も前もって取得しておくとスムーズな手続きが可能となります。

分骨した遺骨を元に戻す流れ

分骨した遺骨をもとのお墓に戻すには、最初に墓地の管理者に相談する必要があります。

遺骨を戻す際に閉眼供養など法要を開催する必要があるので、自分の独断で行うのではなく管理者と相談して行うのがおすすめです。

墓地の管理者に連絡せずに行ってしまうとトラブルになってしまうこともあるので、無用なトラブルを避けるためしっかりと相談しながら進めましょう

相談して遺骨を戻す算段が付いたら、次は分骨していた遺骨を集めます。

このとき、遺骨にカビなどの傷みがあると状態の良い遺骨まで劣化してしまうので、該当箇所を切除しなければなりません。

骨壺に入れる際に粉骨された遺骨は、特にカビが発生しやすくなっています。

遺骨専門に加工を行う業者があるので、連絡して遺骨をきれいにしてもらいましょう。

最後に納骨式や閉眼供養などの法要を行います。

納骨式は、一般的に四十九日などの区切りの良いタイミングで行われる法要です。

ただし、分骨していた遺骨を集めて再度納骨をするときも、故人に安らかに眠ってもらえるように、納骨式を行う場合もあります。

分骨した遺骨を集め直した場合に行われる法要は、閉眼供養が選ばれる場合が多いようです。

納骨式や閉眼供養などの法要を開くと故人を供養でき、親戚が集まるきっかけを作ることもできます。

故人を供養するために、また親族の旧交を温めるきっかけにするために、法要を開いてみてはいかがでしょうか。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨証明書についてのまとめ

ここまで分骨証明書について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 分骨は遺骨を2か所以上に分けて埋葬する方法

- 分骨証明書は火葬場や墓地の管理人が発行する

- 分骨した遺骨を元のお墓に戻すのは、法的にも宗教的にも問題ない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。