お墓

お墓参りのお供物に団子?作法やマナーを徹底開設!

更新日:2022.05.24 公開日:2021.07.22

お墓参りに団子をお供えする方は多いのではないでしょうか。

しかし、なぜお墓参りに団子をお供えするのか、その理由を知っている方は少ないかもしれません。

またお供物のマナーについても気になります。

本記事ではそんな疑問を解消できるように

- お墓参りに団子を持っていく理由

- お供えする団子の数

- お供えした団子は食べる?

- お供物として持って行ってはいけないもの

を解説していきます。

是非最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓参りに団子を持っていくのはなぜ?

お墓参りにお団子をお供えするのはなぜでしょうか。

その理由は諸説ありますが十五夜のお月見と関係しているという説が有名です。

昔は現代とは違い、電気がなく日没後は月明りの中で農作業を行っていました。

夜の農作業の支えとなってくれる月は、古くから神として信仰の対象となっていました。

人々は農作業を照らしてくれている月に感謝するようになりました。

そして月は神としての信仰対象となり、秋の十五夜で団子を作って月見団子としてお供えするようになりました。

お月見は、月に対して秋の豊作を願い、その年の収穫に感謝を伝える儀式となりました。

月も神として見守ってくれていますが、私たちのご先祖も神と同様に感謝するべき存在です。

十五夜は秋のお彼岸に近いことから、収穫した野菜やその年に収穫された米を使って団子を作り、ご先祖に豊作のお礼と日ごろの感謝を伝えるようになりました。

その風習の名残りで、秋の彼岸に限らずお墓参りの時には団子を持っていくようになったと言われています。

お墓参りでの団子の数は?

お墓参りの際に、お供えする団子の数はいくつが適しているのでしょうか。

一般的な団子の数や団子の積み上げ方についても解説します。

20個が基本

お団子の個数には特に決まりはありません。

仏教の六道からふさわしい数として6個、13個、20個とされているようです。

他にも積み上げやすい10個という説もあります。

お墓参りのお供物としては、積み上げやすくて見た目もよい20個が一般的にお墓参りにお供えする団子の数とされています。

また、手軽に6個のお団子をお供えする方も多いようです。

4段で積み上げる

20個の場合、団子は合計4段を積み上げます。

半紙の上に4,3,2,1と10個使って逆三角形を作ります。

2段目は3,2,1と並べていき、3段目は手前から2,3と積み上げます。

最後に1個の団子を4段目としておきます。

こうすることによって、三角錐の形になって見栄えもよい団子になります。

お供えする時は三角形の頂点を自分の方に向けて、お墓に向けないようにお供えします。

お墓のスペースは限られているため、20個を10個に減らして同様に三角の形に並べてお供えしても問題ありません。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

団子の作り方

最近ではお墓参りのお供え用の団子も販売されています。

しかし、ご先祖に感謝の気持ちを込めて手作りしてみてはいかがでしょうか。

まずはお団子の材料となる上新粉をスーパーなどで購入しましょう。

上新粉と熱湯を1:1の割合で入れて混ぜます。

熱湯が冷める前に、熱湯と合わせた上新粉を捏ねます。

まとまってきたら手水を使いながら丸めて、25分程蒸すときれいな団子が完成します。

蒸さないで熱湯で茹でても大丈夫ですが、蒸した方がきれいな仕上がりになります。

熱湯を使用しますので、作る際は火傷に十分注意して作ってください。

お供物の団子は食べても良い?

お墓参りでお供えした団子は、お供えしたらそのまま持ち帰り、その日のうちに食べると良いでしょう。

団子に限らずお供物は、基本的にお下がりとして頂くことが良いとされています。

特に団子は「お墓参りでお供えした団子を食べると風邪をひかない」「故人の供養のために食べる」と昔から言われています。

団子はみたらし団子やあんもちなどにして食べることが出来ます。

もし団子が固くなってしまった場合は、火を通すことによって柔らかくなります。

お汁粉でも美味しく食べることが出来ますが、肉や野菜と一緒にスープに入れるとひと味変わった風味になって美味しく食べることが出来ます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

団子以外でのお供物は?

団子以外でお供え物としておすすめなものを紹介します。

また、お供え物として適していないものについても紹介します。

故人が好きだったもの・季節の旬のもの

団子以外のお墓参りでのお供物は、故人が好きだった物をお供えすると良いでしょう。

生前、故人が好んでいた物をお供えすることによって、故人への感謝の気持ちを表すことが出来ます。

故人がタバコやお酒が好きだったのであれば、おつまみの一緒にお供えしてあげると喜ばれることでしょう。

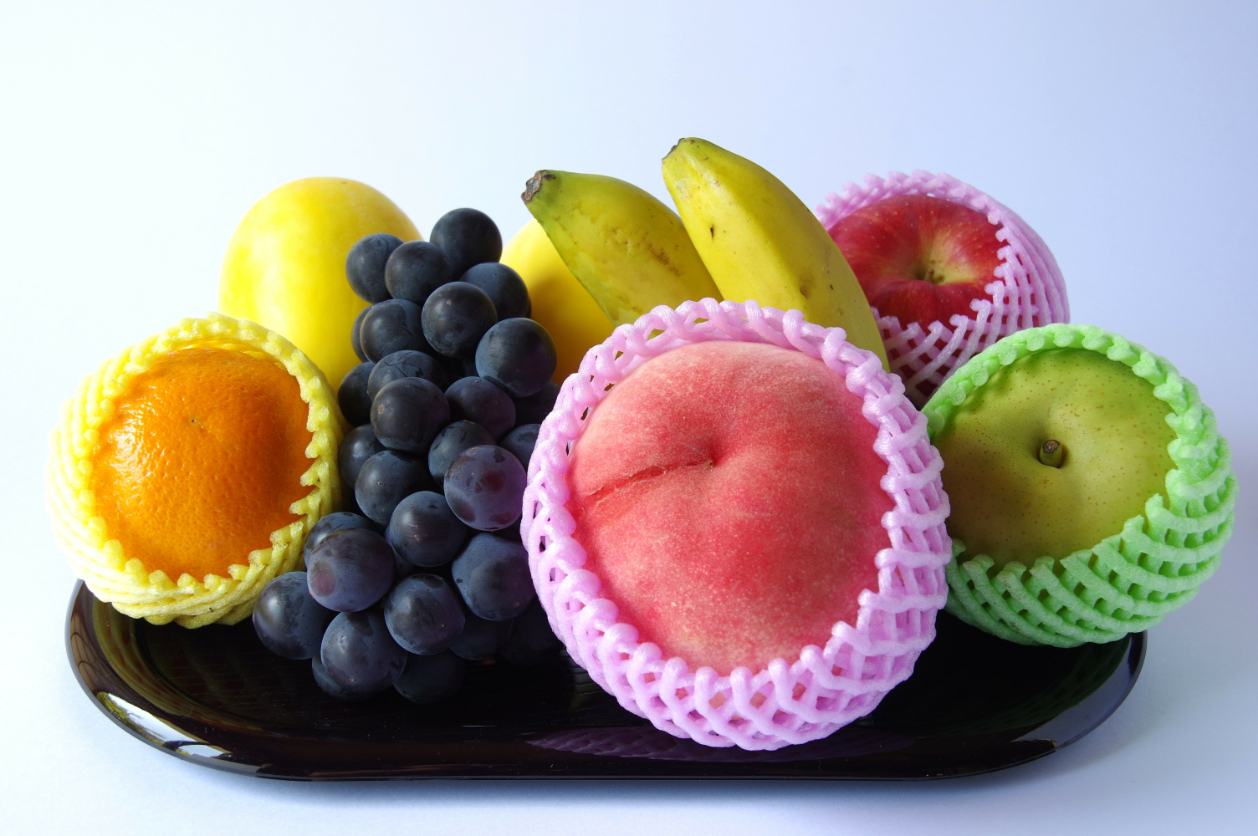

また、季節にあわせた旬の丸い果物がおすすめです。

丸いものは「円」であることから、故人との「縁」に繋がるという意味合いがあるそうです。

他にもその季節の食べ物も豊作の感謝を伝えるのに良いとされています。

お供え物として適さないもの

お供え物として避けた方がよいものもあります。

五辛といわれるもので、にんにく、にら、ねぎ、らっきょう、はじかみ(生姜、山椒)です。

仏教では古くから五辛を食べることを禁止されていました。

他にも肉や魚もお供え物としてはふさわしくないとされています。

傷みやすく日持ちがしないという見方もありますが、肉や魚は殺生を思い浮かべるためお供え物としてはふさわしくないとされています。

お墓参りでの団子まとめ

今回はお墓参りにお供えする団子や、お供物のマナーについて解説しました。

- お墓参りに団子をお供えするのは、月と同様に見守ってくれているご先祖に感謝の気持ちを表すため。

- 団子の数に決まりはないが、20個で4段に重ねてお供えするときれいにお供えすることが出来る。

- お墓参りでお供えした団子は持ち帰って、その日のうちに食べる。

- お墓参りには五辛、肉や魚など殺生を思い浮かべるようなものはお供えしてはいけない。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.11.20

お墓参りのお供え物でお酒は大丈夫?お墓参りやお供え物のマナー解説

お墓

更新日:2024.01.24

友人のお墓参りで気をつけることは?マナーやポイントを徹底解説!

お墓

更新日:2022.11.08

お墓参りに線香なしは大丈夫?線香の意味やマナーまで解説

お墓

更新日:2024.02.03

お墓掃除の正しい方法は?やってはいけないことも解説

お墓

更新日:2024.01.24

お墓にお供えする葉っぱにも種類がある?その用途や役割を解説します

お墓

更新日:2022.11.19

花をお墓に飾るポイントとは?お供えする理由や選び方も紹介