お墓

骨壷の水抜き方法は?水が溜まる原因と対策を説明

更新日:2022.04.23 公開日:2022.01.27

記事のポイントを先取り!

- 骨壷に水が溜まるのは結露のせい

- 骨壷の水抜きは骨壷に穴が開いてるものを選ぶ

- お墓に換気口を付けると換気される

お墓の中には亡くなった家族やご先祖様の骨壷が入っていますが、ずっと開けないでいると結露で骨壷の中に水が溜まってしまいます。

骨壷の中に水が溜まってしまうと、重さで倒れて骨壷が割れて骨が飛び出したりしてしまいます。

また骨壷にカビや汚れが付いてしまったりと、骨壷や遺骨をきれいな状態に保てません。

そこでこの記事では、骨壷の水抜きの方法について説明していきます。

後半では納骨室の中を換気できる方法なども説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

骨壷とは

骨壷とは、ご遺体を火葬した後に、焼骨した遺骨を入れるための壷のことです。

火葬した後の骨は高温のため、入れても熱さで変形しないような材質の陶磁器や大理石でできた容器に納めます。

骨壷の形は白くて円柱型のものが主流となっていますが、他にも模様が施された容器やモダンなデザインのものがあります。

骨壷の大きさは関東と関西で違います。

関東では全部収骨するため7寸で円の直径サイズが約21cmと大きく、関西では部分収骨のため5寸で直径のサイズは約15cmのものが一般的です。

骨壷に水が溜まる原因

骨壷は蓋があるのに、なぜ水が溜まるのでしょうか。

それは、納骨室は長い間開くことがないため昼夜の温度差で湿度が高いうえに、換気口はなく密封された状態のため結露が発生しやすいのです。

つまり、骨壷の中の水は結露が原因です。

骨壷は陶磁器や大理石が使われていて丈夫ですが、通気性が良くない素材のため湿気を逃しません。

また、密閉されていないため、蓋と壷とのすき間から結露が入り込み、水滴が溜まりやすくなっています。

そのため、骨壷に切り口いっぱいの水が溜まっていき、倒れて納骨室の中で骨が散乱してしまうことも考えられます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷の水抜き方法

納骨室は滅多に開けることはありませんが、納骨をしたいときや納骨室の中を掃除したいときに開ける機会があります。

開けた際、骨壷に水が溜まっていますので、水を抜いてみましょう。

蓋を押さえたまま横向きにする

骨壷の水が溜まっているので水抜きをしますが注意点があります。

骨壷の蓋はロックされているものや、蓋を回しながら止めるもの、ただ上に乗せるものがあります。

どんな蓋でも念のために押さえながら横向きにしましょう。

そうしないと、ただの蓋の場合開いてしまい遺骨が飛び出してしまいます。

蓋を押さえながら横に向けると蓋と壷の間から水が出てきますので、出し切ってしまいましょう。

骨壷の底に穴をあける

水が溜まらないように骨壷に穴を開けてみましょう。

穴を開ける時にはドリルで開けると楽に開けられます。

陶器が割れないように底全体の表側と裏側をガムテープや養成テープで覆ってからドリルで開けていきましょう。

それでも骨壷が割れてしまう可能性がありますので、心配な方はあらかじめ骨壷に穴が開いたものを購入するようにしましょう。

スポンサーリンク骨壷に水が溜まらないようにするには?

お墓の納骨室は古いお墓であればコンクリートでできていて、換気は悪く湿気がこもりやすくなっています。

長期間開けることもないので骨壷に水が溜まってしまい、お墓の掃除のときには大変な作業になってしまいます。

水が溜まらないようにするための方法を以下で解説していきます。

お墓に換気口を取りつける

新しくお墓を作るときには換気口を取りつけてみましょう。

墓石を取り扱う業者では墓石に穴を開けて、墓石専用の換気するための製品を取り付けることが可能です。

また、墓石に柵のような切り込みを入れたり、小さい穴をいくつか開けたりして換気口を作る方法もあります。

古いお墓でも業者に依頼すると換気口のための工事をしてくれます。

ただし、この方法には問題点があります。

換気口から蜂やムカデなど、ジメジメとした暗くて湿気を好む虫が入り込む可能性があります。

また、落ち葉や砂埃が入ってしまい換気口が塞がることがあるので、まめに換気口や納骨室の中を確認しましょう。

排水口付の骨壷

水が溜まらない骨壷として、排水口付きの骨壷を用意しましょう。

排水口といっても、底に穴が空いたものです。

穴の空いていない骨壷にドリルで穴を開けることはできますが、壷の種類によっては割れてしまう可能性があります。

あらかじめ底に穴が空いた骨壷だと、そういったリスクはありません。

通気性のある素焼きの骨壷も販売されています。

素焼きは鉢植えの鉢と同じ素材のため、骨壷全体で湿気を逃します。

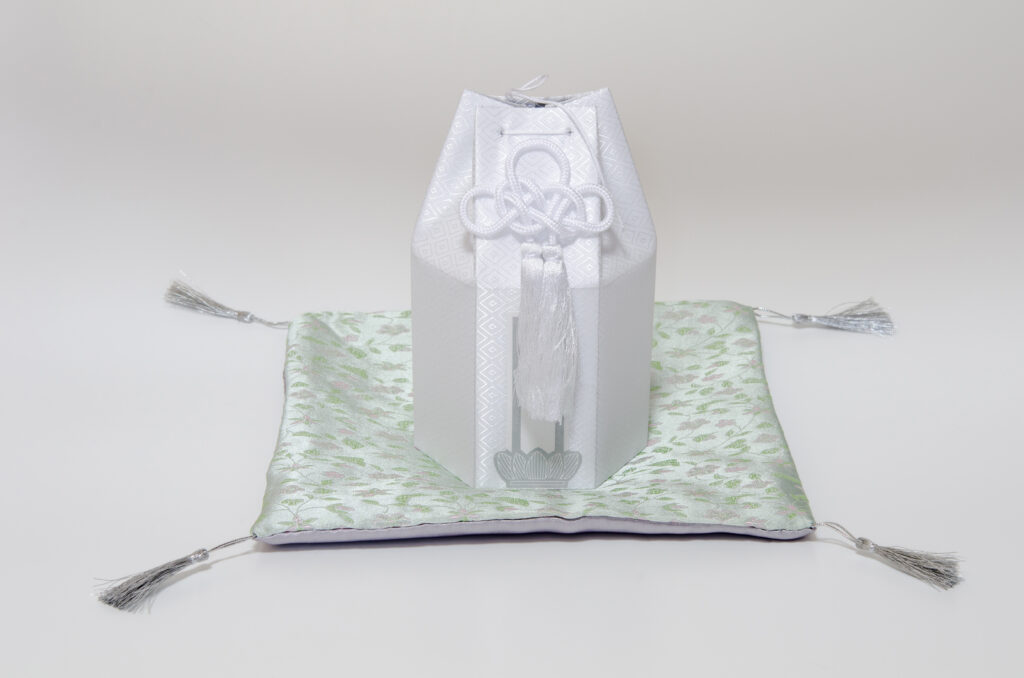

納骨袋に置き換える

骨壷の代わりに納骨袋を使う方法もあります。

関西では、納骨室の中に入れるときには骨壷から納骨袋に入れ直して納めます。

納骨袋の袋はさらしや木綿、シルクなどの天然素材のため通気性に優れています。

納骨室には骨壷が5体から8体入りますが、袋だとスペースを取りません。

しかも、個々の骨を納骨袋に入れるため、骨が混ざる心配がありません。

宗派によっては文字を入れた納骨袋を使用しないといけません。

納骨袋はさらしを利用して手作りできますし、販売されているものだと木綿製は1000円ほど、刺しゅう付だと4000円程で購入できます。

濡れた遺骨はしっかりと乾燥させる

骨壷は密閉できるものではないため、納骨室から骨壷を取り出したときには水が多く溜まっていることがあります。

溜まっていなくても、焼いた骨は空気と湿気を含んでしまいカビが発生してしまいます。

カビは水でしっかり洗い、漂白剤で取り除き、日陰での天日干しをしたりした後に乾燥させないといけません。

自宅でこれらをおこなうには近所の目がありますし、亡くなった人の遺骨に触れるという点では心情的に抵抗があるでしょう。

そういった方は業者に依頼しましょう。

遺骨の状態や汚れ具合を判断して、遺骨をきれいにしてくれます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷の遺骨は徐々に水に溶けていく

まれですが保管されていた骨壷の骨が減っているということがあります。

これは長い間骨壷の中に溜まった水により、溶けたのではないかと言われています。

年齢にもよりますが高齢であればあるほど、火葬で焼かれた骨はもろく弱いです。

焼かれた骨の成分はリン酸カルシウムと炭素で、リン酸カルシウムが水に反応し、ゆっくりと分解されていきます。

また、炭素でもあるため水分を吸収します。

水は結露で長時間の間に溜まった酸性が含まれた雨水です。

酸性の水となると、さらに溶けるスピードが早まります。

その結果、骨壷にたっぷり溜まった雨水によって徐々に溶けた、というように解釈されているのです。

ただし、骨が完全に消えるには50年から100年もの月日がかかるとされています。

散骨のためにパウダー状にした、さらさらした粉骨でさえも土葬にしても溶けてなくなるまでに50年かかります。

なので、お墓の中の納骨室に骨壷に入れて長い期間保管するとなると、水分が溜まったとしても骨が完全に溶けるということはないでしょう。

骨壷の水抜きのまとめ

ここまで骨壷の水抜きのやり方や、納骨室の骨壷の中に水が溜まらない方法などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 骨壷の中に溜まる水の原因は結露

- 骨壷を取り出したときには蓋を押さえたまま水抜きをする

- 骨壷の底に穴を開けるか穴が開いた骨壷を用意する

- お墓に換気口を作って納骨室の湿気を逃す

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の中身はどうなっている?遺骨をきれいに保つ方法などを解説

お墓

更新日:2022.05.10

骨壷を仏壇に置くには?適切に安置する方法や注意点を解説