お葬式

斎場とは?定義や種類、選び方|みんなが選んだお葬式

更新日:2022.11.20 公開日:2021.07.21

その時は、いつ訪れるかわからないもの…。

万が一のときに慌てなくて済むよう、葬儀一般に関する知識は持っていたいものです。

「斎場」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

言葉は知っていても、その定義まで正確に理解している方は少ないかもしれません。

この記事では「斎場とは何か?」について解説します。由来や葬儀場との違い、種類、選び方などを紹介しますので、いざというときに備えてご一読ください。

参列者として斎場に向かう際にも役立つ内容です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

斎場とは?

まず、斎場の定義について説明します。

斎場の由来や概要、よく比較される「葬儀場」との違いを把握すれば、斎場が普及した背景や特徴・利便性を理解できるでしょう。

併せて、実際の使用方法や斎場での一般的な葬儀の流れも紹介します。

斎場の定義~意味と由来~

斎場とはどのようなものなのかを解説していきます。

斎場の概要

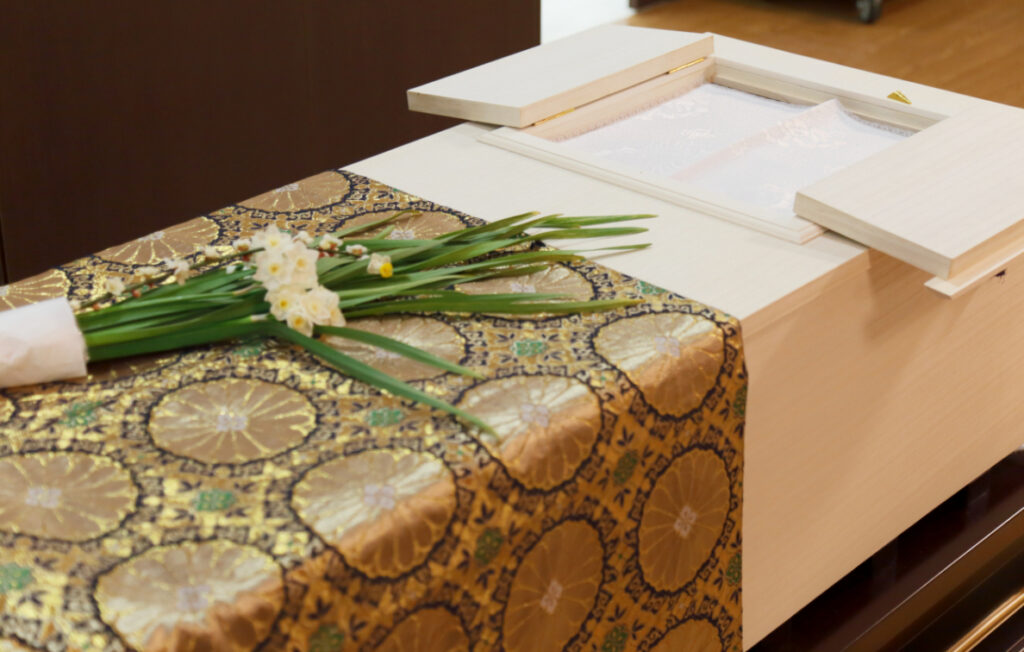

斎場は、通夜・告別式が行なえる場所を指します。

時代の変化とともに自宅葬から会場葬となり、葬儀会場として使われる場所が「斎場」と呼ばれるようになったようです。

地域によっては「火葬場」を指す場合もあり、その区別が難しくなっています。

言葉の意味

「斎」は「いつき」と読み、飲食など日常的な行為を控えて神に仕えること(=物忌み)を意味します。

その「斎」を行なう場所が「斎場」です。

本来は葬儀だけでなく、儀式全般を執り行なう場所を指しました。

かつては「祭場」と書かれることもありましたが、近年は葬儀を執り行なう葬儀場を一般的に「斎場」と呼びます。

斎場の由来

斎場は、最初から通夜・告別式を行なう場所だったわけではありません。

もともとは祭りを行なう清浄な場所を意味し、神社や神社の仮設建物が斎場に該当しました。

神道では死を穢れとして扱い、社殿・境内に遺体・遺骨を持ち込めないため、葬儀を行なう際には、神社の離れた場所に仮設建物を作ったのが由来です。

斎場と葬儀場の違い

結論からいうと、斎場と葬儀場に違いはありません。

斎場は、時代の流れとともに葬儀場として機能するようになったもので、関東圏では火葬場が併設されている葬儀場を「斎場」と呼ぶことが多く、関西圏では火葬場が「斎場」と連想されやすい傾向があります。

葬儀を行なう施設は、斎場のほかにセレモニーホールや葬儀会館などがあります。

名称ごとに明確な線引きはありませんが、大まかな特徴の違いがあるので見ていきましょう。

公営の葬儀場から発祥した「斎場」

火葬場に葬儀場が併設されるようになると、公営葬儀場は周辺住民に配慮し「斎場」という名称を採用するようになりました。

もともと、葬儀は自宅や公民館・集会所などで行なわれており、その中心は家族や共同体、お寺でした。

現在の斎場、つまり火葬場が併設された葬儀場が登場したのは、ここ数十年のことです。

自宅葬を行なうのが難しくなってきた頃から、葬儀専門の斎場が各地に登場し、自治体も火葬場に葬儀場を併設し始めました。

民営の葬儀場である「セレモニーホール」や「葬儀会館」

民営の葬儀社や寺院が運営する葬儀場は「セレモニーホール」「会館」「式場」「メモリアルホール」などの呼称が多く用いられています。

これらの呼称も、周辺住民や利用者へ配慮したものと考えてよいでしょう。

斎場の利便性

近年は、斎場・葬儀場での葬儀が一般的ですが、そうなった背景を解説します。

かつて日本の葬儀は、自宅かお寺で行なうのが一般的でした。

しかし戦後、高度経済成長にともない自動車が普及して移動手段が変化し、また多世代が同居する大家族から核家族へと変容しました。

そうしたなか、式場環境の快適化も進み、斎場での葬儀への要望が高まったのです。

火葬場への式場併設からスタートし、現在は家族葬向けの小規模な「式場」が増加しています。

斎場には式場のほかに、遺族控室や会食室、駐車場設備が備わっているのが一般的で、利便性の高い施設です。

斎場や式場での葬儀は自宅葬と違い、遺族が告知しない限り、周囲には知られません。

そのため、住宅事情や近隣との関係性をふまえて、自宅以外の斎場や式場での葬儀を望む方が増えています。

斎場の使われ方~葬儀会場・宿泊・会食・遺体安置~

次に、斎場はどのような用途に対応しているのかを解説します。

葬儀会場として

ここまで説明したように、斎場は通夜・葬儀の儀式を行なう場所です。

市区町村や自治体などが運営する公営斎場は、火葬場のみの運営である場合が多いのですが、火葬場に式場を併設する形も主流となりつつあり、便利な総合斎場として利用されています。

火葬場併設の斎場は出棺などの負担が軽減され、公営斎場の場合は税金等で補填される場合もあることから費用が比較的に安くなっています。

施設内に火葬場があると、参列者が移動するためのハイヤーやマイクロバスなどの手配が必要なく、式進行全体をスムーズに行なえます。

また、距離により霊柩車も使用しない場合があります。

会食場所・仮眠施設として

斎場には儀式を行なう式場以外に、参列者をもてなす部屋が用意されており、通夜振る舞いや初七日法要、精進落とし(仕上げ料理)の会食などが可能です。

通夜の際に遺族が仮眠を取れる場合があり、設備が行き届いている所であれば、シャワーや洗面所が完備されています。

斎場により設備が異なり、旅館・ホテルに近い、快適な空間である場合もあれば、仮眠を遠慮したくなるような雰囲気の場合もあります。

また、葬儀以外にも法事・法要会場として利用できる斎場もあり、法要後の食事も可能です。

ただし、利用時間に限りがあるため開始時間により難しくなることがあります。

遺体安置場所として

住宅事情などで自宅に遺体が戻せないケースなど、遺体を一時的に預かる「遺体安置施設」が利用できる斎場もあります。

霊安室で通夜まで付き添いができる施設もあれば、一度預けてしまうと当日まで面会できない場合もありますので、自宅にご遺体を戻せない方は、安置先について慎重に選ぶことが必要です。

斎場を使用する方法

続いて、斎場を使うための手続きを解説します。

葬儀社の斎場や貸し斎場を利用したい場合、葬儀社に連絡します。

寺院などの宗教施設を利用したい場合は寺院へ連絡して指示に従いましょう。

その後は担当者と打合せを行い、見積もりチェック、市区役所への届け出・書類手続きなどを進めます。

斎場を利用するには「死亡診断書」と「死亡届」が必要です。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出なければなりません。

医師が記入した死亡診断書と併せて、市区町村役場へ死亡届を提出し、火葬許可証の交付を受けます。

なお、火葬許可証はどの火葬場でも必要ですので、必ず手続きを行ないましょう。

葬儀社が代行してくれる場合もありますので、記入事項を含め専門家に相談しながら段取りを進めることをおすすめします。

公営斎場を利用する場合は運営主体へ火葬許可証を持参し、使用許可の申請書を作成します。

担当者から斎場使用承諾書が交付されたら、火葬許可証と斎場使用承諾書を斎場係員へ提出します。

日本には葬祭費補助制度があり、故人が社会保険加入の場合は埋葬料、国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合は葬祭費が支給されます。

手続きには死亡届、死亡診断書、戸籍謄本などが必要です。詳しくは住民票のある自治体でご確認ください。

斎場での葬儀の流れ

斎場での葬儀の流れを解説します。

- 斎場に集合

遺族は早めに会場で待機。開始30分~1時間前から参列者の受付を始めます。 - 葬儀・告別式

仏式葬儀であれば、僧侶入場、読経、焼香(喪主→遺族→一般参列者の順)、僧侶退場、喪主挨拶という流れで行ないます。 - 出棺

霊柩車やハイヤー、マイクロバスを使用して移動します。火葬場が併設された斎場の場合は、各種車両を利用することなく徒歩で火葬棟へ向かう場合もあります。 - 火葬・骨上げ(収骨・拾骨)

- 斎場(火葬棟~式場棟)へ戻る

- 初七日法要

本来は死後7日目に行なう初めての法要ですが、近年は火葬後に繰上げて行う「繰上初七日法要」や葬儀式のなかに組み込む「組込初七日法要」のスタイルで営まれています。

いずれも宗教者との調整が必要になりますので、しっかりとコミュニケーションを取りながら段取りを決めましょう。 - 精進落とし

「精進落とし」とは、遺族が葬儀のあとに僧侶やお世話になった方を労う目的で用意する食事のことです。振る舞うタイミングは、葬儀や火葬の時間帯、地域によって異なります。

火葬時間が約60分と、比較的に早く済む斎場もあれば、150分ほどを要する火葬場もありますので地域性を踏まえて段取りを組むようになります。 - 散会

斎場は故人をお見送りする厳かな場所なので、葬儀が終了したら、速やかに退出するよう心がけましょう。

葬儀では懐かしい面々と会う機会でもあり、つい賑やかになってしまうことがあります。私語を慎み、出入り口・駐車場などで談笑などしないように注意してください。

斎場でのマナー

葬儀の場所では、忌み言葉を避ける風習があります。不幸を繰り返さない意味合いを込めて、できるだけ言葉遣いに注意しましょう。

例えば「はるばる」「わざわざ」「重ねて」「度々」「引き続き」といった重ね言葉や不幸が続くことを連想させる表現は避けましょう。

また、仏式の葬儀では宗派ごとに焼香作法が異なります。

そのため、故人が帰依していた宗派作法を事前に確認しておきましょう。

お線香も高炉に立てる場合とねかせて用いる場合があります。

高炉の残灰などもヒントになりますが、時と場合によりますので、お参り前に葬儀社などに確認してから香を手向けるとよいでしょう。

その他に、斎場での立ち振る舞いにも注意しなければなりません。

複数の式場がある斎場では、複数の葬儀が同じタイミングで行なわれることがあります。

同じ苗字が複数ある場合もありますので、よく確認してから受付を済ませます。

他の葬儀を行なう遺族にも気を配って常識の範囲内で行動し、場の秩序を乱さないように心がけましょう。

斎場の種類~公営斎場と民営斎場~

「斎場と葬儀場の違い」の項でも触れた、斎場の種類の詳細について、あらためて紹介します。

斎場は大きく分けて「公営斎場」「民営斎場/貸し斎場・葬儀社の自社斎場」があります。

それぞれの概要と費用、メリット・デメリットを解説するので、自分の家族をお見送りするのにふさわしいのはどの斎場か、選ぶ際の参考にしてください。

公営斎場

まずは、公営斎場について解説します。

概要

市区町村などの自治体や公社が運営する斎場です。

「○○市営斎場」などと、市町村名がそのまま付いた名称が多いことが特徴です。

自治体が小規模で単体運営が難しい場合、隣接する自治体同士が共同で運営する「一部事務組合」の形態もあります。

費用

基本的に地域住民が対象なので、公共性の観点から民間の斎場と比較して料金は控えめです。

故人か喪主が運営市町村の住民であれば、多くの場合、利用料金などが他の地域住民よりも優遇されます。

運営する市町村の住民以外は利用料が高く設定されている場合があり、地域によっては利用そのものができないところもありますので事前に確認が必要です。

メリットとデメリット

火葬場を併設しているところが多く、通夜・告別式・火葬まで1ヵ所で行なえて移動の手間がないことが、メリットとして挙げられます。

1ヵ所にまとまっているため、ハイヤーやマイクロバスの手配も不要です。

また、葬儀社の選択範囲も広くなります。

一方で、人気が高いため、特に都心部では予約が取りづらいことがデメリットといえます。

立地があまり良くない斎場も多く、利便性に欠けることもデメリットでしょう。

公営斎場の利用には公共施設ならではのルールがあり、祭壇デザインや演出・BGMなどが制限される場合が多いという不便さもあります。

貸し斎場

貸し斎場はおもに寺院が運営しており、敷地内にある葬儀専用会館を貸し出ししているものです。

概要

貸し斎場は首都圏に多く見られる形態です。

葬儀専用会館は寺院の敷地内にありますが、そのお寺の檀家でなくても利用することができます。

費用

公営斎場とは異なり民間施設のため料金は必然的に高めになります。

その分、葬儀の自由度が広がったり、融通が利きやすかったりする面もあります。

宗教施設運営の場合、檀家と一般利用者の場合で料金設定を分けているケースもあります。

メリットとデメリット

公営斎場よりも自宅に近い場所で葬儀ができ、予約も比較的取りやすい点はメリットといえます。

また、公営斎場よりも自由度の高い葬儀の実現が可能です。

こちらも、葬儀社の選択肢は広くなります。

一方、公営斎場と比べると利用料が高いというデメリットがあります。

寺院が運営する場合は、宗派が問われるケースもあるので注意が必要です。

また、設備の充実度は斎場によって差があるので、選ぶ際にはしっかりと内容を確認したほうがよいでしょう。

葬儀社の斎場(葬儀会館・セレモニーホール)

葬儀社が自社で保有する葬儀会館・セレモニーホールについて解説します。

概要

葬儀社が所有する施設なので、基本的にはその葬儀社に依頼することで利用できます。

一つの葬儀社がエリア内に複数の葬儀施設を展開していることもあり、アクセスや予定参列者数を考慮しながら選択することができます。

費用

貸し斎場と同様、民間の施設になりますので公営斎場よりは必然的に利用料金は高めになります。

ただし、利便性がとてもよかったり、葬儀の自由度が広がったりする面があり、日程の短縮を含め何かと融通がききやすい場合が多いため、コストパフォーマンスが良く、総合的に見てリーズナブルであると言えます。

メリットとデメリット

アクセスが良く、利便性の良い場所での葬儀が可能で、特に地方なら広めの駐車場も完備していることがメリットとして挙げられます。

施設全体が利用者目線に立った便利な設計になっているところが多く、葬儀社と式場運営が一体なので、葬儀の演出を柔軟に対応してもらえたり、中身の濃いお見送りがしやすかったりすることも大きな魅力です。

また、地元の慣例・慣習の知識が豊富な担当者が多く、儀式全般の流れがスムーズに行なえるでしょう。

ただし、葬儀社の所有施設なので葬儀会社の選択肢は狭くなります。

利用料金はプランとあわせて検討するようになり、きちんとした葬儀社でない場合は、随所に支障がでてきます。

例えば、料金明細がわかりにくい、サービスレベルが低いなどのことは、なかなか前もって比較しにくいという現実があります。その点は、デメリットと言えるでしょう。

葬儀社選びで迷うときは、みんなが選んだお葬式をご活用ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

斎場の選び方

斎場を選ぶ際の優先順位

価格・予約のしやすさ・自由度など、どこを優先するかで選び方は異なります。

価格

公営斎場は、民営斎場(貸し斎場・葬儀社の斎場)と比較して、公共性の観点や税金での補填などから価格が低く抑えられています。

故人が慎ましい葬儀を望んでいる、遺族も日延べより費用を優先したい場合などは、公営斎場が適しています。

料金が安い分、利用には制限がありますので、後悔のないように事前に叶うことと叶わないことを調べておきましょう。

詳細を知る近道は、専門家である葬儀社に聞くのが一番です。

ご希望にあわせて無料で相談できる葬儀社をご案内いたします。

予約のしやすさ

人気の斎場は予約が取りにくい時期やタイミングがあるので、注意が必要です。

また、式場は混んでいても火葬炉は時間を問わなければ空いていることがあります。

この時は、別の式場を利用することで日延べを短縮することができます。

自由度

民営斎場は設備・サービスが充実しており、自由度も高く、希望に合った葬儀が実現しやすいのが魅力です。

ただし、サービスをプラスしすぎて出費がかさみ、予算オーバーにならないように注意しましょう。

反対に、省きすぎて後々さいなまれるのもよくありません。心のこりなく適正価格で送ることが何より大切なことになります。

斎場選びのポイントは立地・プラン・設備・サポート

斎場の選び方は、葬儀内容や参列者の範囲をどこまでにするかによって変わってきます。

特に、次の4点が大切なポイントなので押さえておきましょう。

立地条件

遠方から参列していただく方が多いのであれば、駅に近い斎場を選ぶのがよいでしょう。

自家用車を利用する参列者が多い場合は、車でのアクセスが良く、広い駐車場があることが必須です。

プランの充実度

自由度の高い葬儀を希望する場合、実現できるプランがあるか否かが重要です。

多くの公営施設の利用料金は魅力的ですが反面、制約も多いので何を優先するかを検討してから選ぶとよいでしょう。

設備の充実度

葬儀は厳かでプライベートな儀式です。

受付に始まり控室や仮眠施設、食事会場などでプライバシーが守られ落ち着ける環境かどうかは、とても大切な要素になります。

やり直しがきかないことだけに、静かに故人をお見送りできる環境を慎重に選びましょう。

サポート状況

参列者のなかには、慌てて駆け付けて来られる方も珍しくありません。

忘れ物や道に迷ったなどのトラブルにも、臨機応変に対応してもらえる会場を選びましょう。

また、故人の臨終の時間次第では、早朝・夜間の対応が求められます。

医療施設からの遺体の搬送は、速やかに行なわなければなりません。早朝・夜間でも24時間、親身になって対応してくれる担当者のいる斎場を頼りましょう。

斎場のまとめ

葬儀を行なう斎場について解説しました。

公営斎場、民間の貸し斎場と葬儀社の斎場には、それぞれの特徴とメリット・デメリットがあります。

故人の尊厳を守り、遺族の希望が実現しやすい斎場を選びましょう。

料金面なら公営斎場、自由度・設備・アクセスの良さなら民営斎場がおすすめです。

斎場を選ぶ際には、参列される方が電車で来場するか自家用車を利用するかも、重要な判断ポイントになります。

心のこりなく故人をお見送りし、参列者にも感謝の気持ちが伝えられる斎場を選んでください。

様々な葬儀施設がありますので、少しでも不安や心配事があれば、お電話でご相談ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.06.17

互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説

お葬式

更新日:2023.10.20

湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介

お葬式

更新日:2024.01.10

合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説

お葬式

更新日:2024.02.03

遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説

お葬式

更新日:2023.11.12

霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説