お葬式

火葬とは?火葬にかかる費用や時間、流れや仕組みなど解説

更新日:2024.03.13 公開日:2022.02.26

記事のポイントを先取り!

- 火葬はご遺体を焼き、骨を葬る

- 火葬はまず火葬許可証の提出から

- 火葬の時間は1時間半~2時間程

現在、葬儀が終わると、ご遺体は火葬されるのが一般的ですが、火葬の仕組みや流れ、注意点についてはご存知でしょうか。

特に若い方はまだ葬儀に参列することも少ないため、詳しい方は多くないかと思います。

この記事では、火葬の仕組みや流れ、火葬の手続き、火葬の場所注意点について詳しく解説していきます。

この機会に、火葬について知っておきましょう。

火葬式が増加傾向にある理由についても触れているので、ぜひ最後までお読みください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 火葬とは

- 日本と世界の火葬事情

- 火葬炉の仕組み

- 火葬にかかる時間

- 火葬のタイミング

- 火葬の流れ

- 火葬費用の相場

- 直葬・火葬式のメリット

- 火葬するお金がない場合

- 胎児を火葬する時の流れ

- 火葬場のマナーと注意点

- 出棺の挨拶について

- 棺に入れる副葬品について

- 火葬の日程を決める方法

- 火葬場の予約方法

- 火葬場が空いていない場合

- 火葬場にある施設

- 火葬場での心づけについて

- 火葬式が増加傾向にある理由

- 火葬ではなく土葬を行うことは可能?

- 火葬式のお布施の種類と相場

- 火葬式でお布施を渡す場合の注意点

- 火葬時の香典

- ペットの火葬種類と費用相場

- 火葬に関する言い伝え

- 火葬についてよくある質問

- 火葬のまとめ

火葬とは

火葬とは、故人を専用の施設で焼いて弔う葬送方法の一種です。

仏教の言葉では「荼毘に付す(だびにふす)」とも呼ばれます。

以下で火葬の始まりとルールについてご紹介します。

火葬の始まり

火葬はもともと仏教由来の葬儀の文化で、亡骸を荼毘にふすことです。

日本では、古墳時代の遺跡の中に火葬をした跡が残っているなど、昔からの葬儀の方法として行われてきましたが、上流階級に限られていたようです。

一般庶民に普及してきたのは明治時代になってからで、公衆衛生面の配慮や都市部での土葬禁止措置などがあって、土葬から火葬へと移り変わっていきました。

火葬のルール

法律では死亡後24時間以内に火葬をすることは禁止されています。

かつて医学が未熟だった時代、死亡後に遺体が生き返るということがありました。

そのため、24時間以上経過し蘇生の可能性は無いと判断されるまでは、火葬してはいけないと定められています。

しかし例外として、妊娠7ヵ月を超えていない時点での死産の場合や、感染症による影響を受けた遺体は24時間以内の火葬が可能です。

死産の場合は、蘇生の可能性が非常に少なく、感染症で亡くなった遺体の場合は、感染拡大のリスクを最小限にするための配慮です。

ただし、すべての感染症が対象ではなく、最も感染力が高いとされる一類感染症が対象になります。

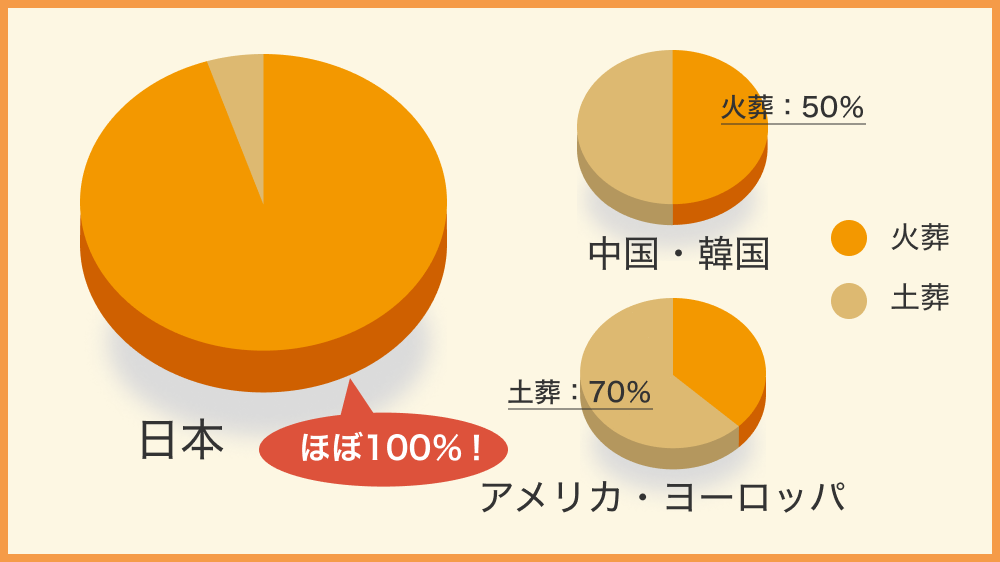

日本と世界の火葬事情

日本では火葬率が非常に高く、ほぼ100%だと言っても過言ではありません。

理由としては「仏教が多いこと」と「土地が狭い」ためだと考えられています。

したがって、日本とは異なる宗教や土地を持つ、他の世界の国々では日本とは火葬事情が異なります。

以下で中国や韓国、欧米の火葬事情をご紹介します。

中国や韓国では火葬が増加している

近隣の中国や韓国では、火葬が50%、土葬が50%と半々です。

もともとは、これらの国は土葬が主流で、火葬は親不孝であり、魂の還る場所をなくしてしまうと考えられていました。

しかし、中国は国土は広いのですが人口が多く、韓国は人口は多くありませんが、国土が狭くなっています。

そのため今や半々となるほどに、火葬が徐々に増えてきています。

欧米では土葬が主流

アメリカやヨーロッパといった欧米で、主流な宗教であるキリスト教の死生観は復活です。

遺体を火葬すると復活できないという考えから、火葬は禁忌とされており土葬で弔う方法が主流になっています。

ただし、同じキリスト教でもカトリックと比較すると教義が自由なプロテスタントでは、火葬で弔う方もいます。

そのため、以前よりは火葬の割合が増加していますが、弔い方法の約70%が土葬のため、日本のように火葬が一般的にはなっていません。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬炉の仕組み

火葬炉の仕組みには台車式とロストル式の2つの方式があります。

それぞれの方式について解説します。

台車式

日本全国の葬儀場の約90%以上がこの台車式を使用していて、今後も増えていく傾向にあります。

台車式の仕組みは、主燃料炉に台車と棺を運搬し棺を台車ごとバーナーで焼きます。

バーナーの設置場所は「ご遺体を焼く炉」と「その際に出たガスを焼いて無害にする炉」の2層構造になっております。

他にも有害ガスや悪臭の漏れを防ぐため、3層構造になっているものもあります。

台車式は炉内構造が複雑で燃焼力が低いため、火葬に1時間以上かかってしまいます。

しかし、きれいな状態のまま遺骨を残すことができ、不完全燃焼になることが少ないこと、悪臭が少なく衛生面で優れているなどのメリットがあります。

ロストル式

ロストルと呼ばれる格子の上に棺を置いて、バーナーで焼く方法のことをロストル式といいます。

ロストルとは、火格子という意味のオランダ語です。

焼いていくうちに、骨受け皿と棺の合間にあるロストル(火格子)の網のようなすき間に遺骨が骨受け皿に入っていく仕組みになります。

しかし台車式に比べて人気は今ひとつで、使用率は、最近の全国の葬儀場の10%弱程度となっています。

ロストル式は50分程度で火葬が終了し、早い場合は35分程度で終わる場合もあります。

ロストル式のメリットは、比較的製造するのが簡単で、費用もかからない点と燃焼速度が高いため火葬時間が短時間で済む点です。

一方で、遺骨が原型をとどめにくく衛生面の維持が難しいこと、音が大きく臭いがある点はデメリットと言えます。

火葬にかかる時間

ロストル式、台車式で一般的に火葬にかかる時間は、次の時間とされています。

- ロストル式 約40分

- 台車式 約60分

これは、身長170㎝程度の一般的な体形のご遺体(成人男性)を火葬した時の想定です。

実際、身長や体重が大きければ大きいほど、火葬時間に影響を与えます。

例えば、肥満体系の男性の場合、内臓脂肪が多いために火力調節が難しいです。

内臓脂肪に着火して火力が強まってしまいます。

最悪の場合遺骨が燃え尽きてしまう場合があります。

この場合、火葬場の職員は、火力の調節を丁寧に行うため、目視しながら火葬を行います。

この調節にかかる時間が影響して、通常の火葬時間にプラス30分程度の時間がかかることもあります。

子どもや乳幼児の火葬の場合、脂肪の多い大人よりもさらに火葬時間がかかります。

子どもの骨が小さいため、火力が強いと骨まですべて燃えてしまう可能性があるからです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬のタイミング

火葬を執り行うタイミングとして「前火葬」と「後火葬」の2つあります。

前火葬と後火葬とはどういった違いがあるのかご紹介します。

前火葬

「葬儀の前に火葬を行うこと」を前火葬と言います。

主に北海道や東北地方で行われ、「骨葬」と呼ばれることもあります。

北海道や東北地方では、雪が積もることが多いため、突然の訃報があっても葬儀に駆けつけることが難しいため、先に火葬を済ませておくようになったのが理由です。

そして、暖かくなってから葬儀を行うというわけです。

しかし、最近では、北海道や東北地方でも雪が降っても移動ができるため、この方式は影を潜めてきています。

後火葬

「葬儀が終わってから火葬を行うこと」を後葬儀と言います。

葬儀を執り行った後に火葬場で火葬を行い、その後骨上げを行うことになります。

その後、四十九日が経過して、四十九日法要のタイミングで納骨をするという流れで、日本の葬儀はほとんどがこの方式です。

お通夜や告別式を行わず、火葬とお別れを同時に行う火葬式も、葬儀に対する考え方の変化などから最近は増えてきています。

火葬式は、火葬炉前で僧侶の読経を行い、引き続いて火葬が行われるという流れです。

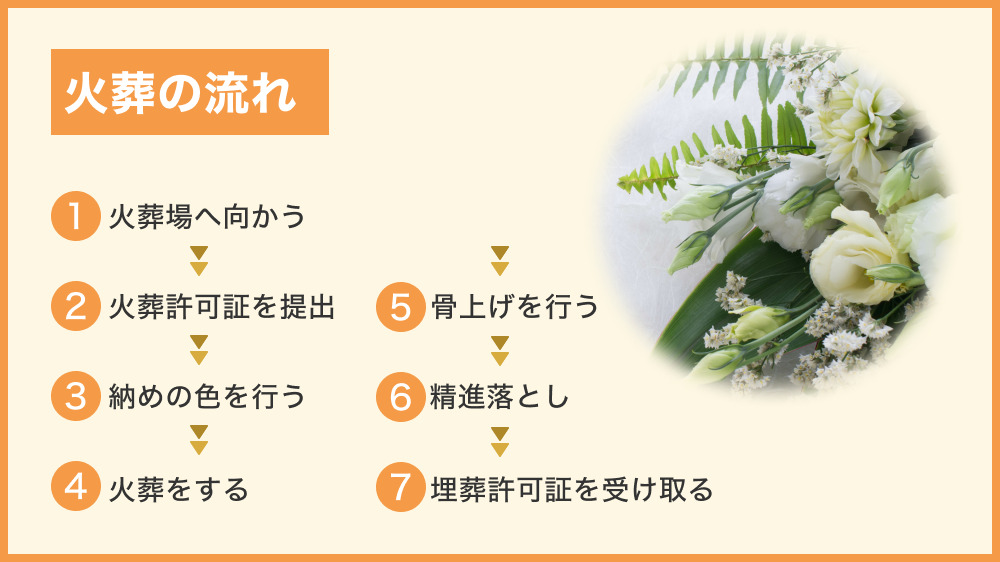

火葬の流れ

火葬のみを行う葬儀形式を直葬または火葬式と呼びます。

「後火葬」の場合の直葬・火葬式は上記の画像の流れで進むことが多いです。

以下で、詳しくご紹介します。

火葬場へ向かう

遺族以外の参列者は、出棺を見送った時点で葬儀は終了となります。

火葬に参列する人は、骨上げを行う人で、喪主や遺族、親戚、故人と親しかった友人や知人が参列することが一般的です。

さらに、読経のために僧侶も同行することもあります。

火葬場へ移動する際は、棺を乗せた霊柩車が先頭を走り、遺族や僧侶を乗せたハイヤー、親族や故人の友人・知人を乗せたマイクロバスが続きます。

火葬場へ行く際には、火葬許可証と骨壺・骨箱を持っていきます。

火葬許可証がないと、火葬が出来ないため忘れないように注意が必要です。

不安な場合は葬儀社に預かってもらう方法もあります。

故人の遺骨を納める骨壺・骨箱は喪家が用意する場合と葬儀社が用意する場合があるので、事前にどちらが持参するのか確認をしておくと安心です。

火葬中の40〜120分を喪主や参列者は控え室で待ちます。

火葬場によっては、持ち時間にお茶やお菓子が事前に用意されていますが、ない場合は参列者をもてなすための茶菓子や簡単な食事やお茶を持って行くことをおすすめします。

火葬許可証の提出

死亡届を役所に提出した際に受け取る「火葬許可証」を、火葬当日に火葬場の管理事務所に提出しなければ火葬が出来ません。

そのため、自治体で発行された火葬許可証を持参することを忘れないようにしてください。

火葬が完了し、遺骨を骨壺に納め終わった段階で、火葬執行済の印が火葬許可証に押され、遺骨を納めた骨壺と一緒に遺族に渡されます。

火葬証明書に火葬済証明印が押されると「埋葬許可証」となり、お墓に遺骨を納めるときに必要になるため、失くさないように大切に保管してください。

納めの式を行う

火葬に先立ち、位牌と遺影を祭壇の上に設置して棺の前には焼香台が設けられ、納めの式が行われます。

僧侶による読経と焼香に続いて、喪主、遺族、親族、友人・知人の順で焼香をあげます。

僧侶が同行しない場合は、喪主から焼香をあげてください。

その後、火葬が開始される前に棺の窓を開けて故人と最後のお別れをするのが仏教の流れです。

神道の場合は、火葬の前に玉串を捧げます。

玉串案という台の上に神職から渡された玉串を置き、音を立てないで二礼二拍手一礼をします。

キリスト教の場合は火葬の前に献花を行います。

献花とは、献花台の上にお花を捧げる儀式で、使われるお花は葬儀社が用意してくれることが多いです。

遺族以外の方で、納め式への参列を希望する方は事前に喪主に伝えておきましょう。

火葬をする

火葬の予約ができる時間は10時から15時までが多いようです。

また、火葬にかかる時間は、40分~1時間30分程度です。

故人の体格や火葬炉の仕様によっても違ってきます。

火葬が終了するまで遺族や参列者は控室で待ちます。

待ち時間中の喪主は、僧侶や参列者にお酒やお茶をすすめたりしてもてなします。

待っている間に軽食を差し出すこともあります。

軽食等は、火葬場の売店でも購入できます。

火葬が終わって、係員が呼びに来たら再び火葬場に移動します。

骨上げを行う

火葬が終わった後に行われる遺骨の取り扱いと骨上げの儀式は、日本各地で異なる伝統と習慣を持っています。

骨上げとは、故人の遺骨を骨壷に納める行為であり、故人をこの世からあの世へ送るための重要な一環です。

一般的に、この儀式は二人一組となり、竹製の長い箸を使用して遺骨を拾い上げます。

こうすることには、故人をあの世へ橋渡しするという深い意味があります。

儀式では、通常、喪主が最初に骨を拾い、その後、親族が順に遺骨を骨壷に納めていきます。

この際、遺骨は足の部分から始め、徐々に上半身へと移っていきます。

特に重要なのが、最後に拾う「のどぼとけ」です。

これは故人の魂の最後の部分とされ、特別な扱いを受けます。

日本では地域によって骨上げの習慣に違いがあり、「全収骨」と「部分収骨」という二つの方法があります。

全収骨は、遺骨を全て骨壷に入れる方法で、特に東日本でよく行われています。

一方、西日本では部分収骨が一般的で、選ばれた一部の遺骨のみを小さめの骨壷に納めます。

これらの方法は、骨壷のサイズにも影響を及ぼしており、全収骨では大きめの骨壷が、部分収骨では小さめの骨壷が使用されます。

また、骨上げは必須の儀式ではありません。遺族は遺骨を引き取らない選択もできます。

この場合、遺骨は火葬場で処分され、遺族は書類でこの意思を表明する必要があります。

しかし、一度遺骨を放棄すると、この決定は撤回できないため、遺族間での十分な話し合いが求められます。

遺骨の放棄は、後々の家族間のトラブルを避けるためにも、慎重に決定すべき重要な選択です。

精進落とし

火葬が終わったら、参列者や僧侶に対する感謝の気持ちを表すために「精進落とし」という会食が行われます。

お酒を酌み交わし食事をしながら、1時間から2時間程度の間、故人の思い出などを語り合います。

基本的には骨上げ後に精進落としを行いますが、火葬時間が1時間以上と長くなる場合は待ち時間に精進落としを行う場合もあります。

稀ではありますが地域によって、いったん帰宅してから再び火葬場に集まって精進落としを行うこともあります。

埋葬許可証を受け取る

骨上げの後に、火葬済証明印が押された火葬許可証が渡され「埋葬許可証」となります。

埋葬許可証は、お墓や納骨堂に遺骨を納める時に必要となります。

無くしたりしないように、骨壷とともに桐箱の中に入れておき、念のために写しをとっておくと安心です。

万が一紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった市区町村に再発行の依頼をしてください。

5年以内であれば、申請書の写しが保管されているので、比較的スムースに対応してもらえます。

ただし、5年以上経過しているものは再発行が不可となりますので注意が必要です。

また、埋葬の際に分骨を希望する場合は、分骨証明書が必要です。

分骨用の火葬証明書は火葬場で発行してもらえます。

分骨することが事前に決まっている場合は、収骨の際に手続きを済ませておくことをおすすめします。手続きは葬儀社に任せることも可能です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

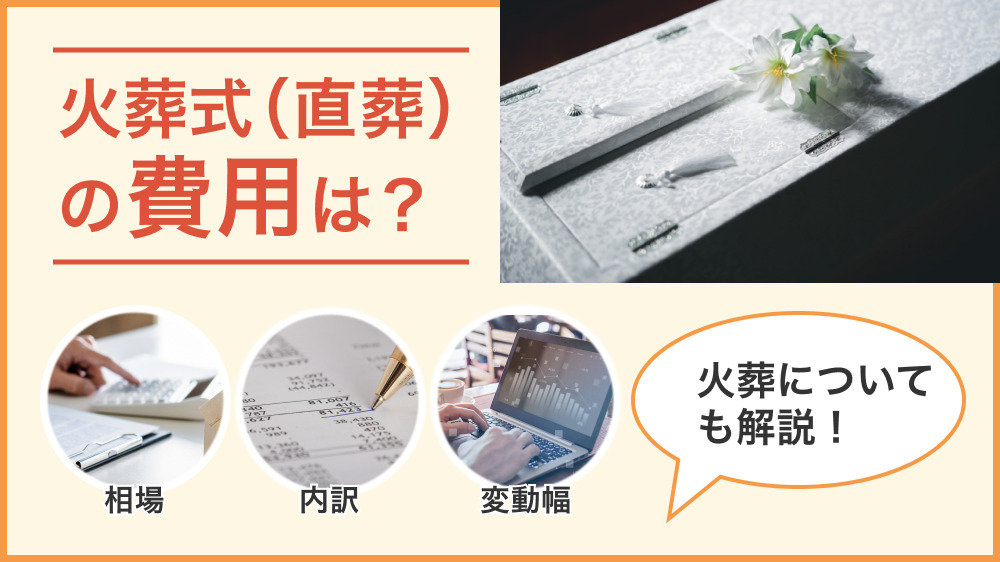

火葬費用の相場

火葬費用は、火葬場の運営が公営か民営かによって、あるいは故人の年齢によっても変わってきます。

火葬費用の内訳や、公営と民営の火葬費用の相場についてご紹介します。

火葬費用の内訳

火葬にかかる費用の内訳として、火葬料、待合室使用料、骨壺代があります。

火葬料とは遺体を火葬するための費用のことで、火葬場が自治体が運営する公営か、民間企業が運営する民営かによっても違ってきます。

あるいは遺体の年齢によっても料金は異なるのが一般的です。

待合室使用料とは、火葬が終わるのを待つための部屋の料金です。

待ちながら、喪主側の人と参列者側の人がお互いに故人をしのんで、思い出などを語り合います。

骨壺代とは、遺骨を納めるための骨壺の代金です。

素材のいいものや、形が大きいものは高額になります。

なお、骨壺代として分けて請求されずに、火葬料一式という形で請求される場合もあるようです。

公営火葬場の場合

市町村の地方自治体が運営する公営火葬場の場合、費用相場は0~6万円程度です。

公営火葬場がある地域の住民であれば、割引料金が適用されるケースが多いのがメリットです。

しかし、すべての自治体に割引が適用されるわけではないので、注意が必要です。

もちろんその火葬場がある地域以外の住民でも利用は可能ですが、地域住民に比べて料金が割高になることが多いようです。

事前に確認しておく方がよいでしょう。

公営の火葬場は、インターネットなどで検索すれば見つかりますし、公営斎場相談センターに問い合わせるという方法もあります。

民営火葬場の場合

個人や法人が運営している民営火葬場の場合、費用相場は5万円~10万円程度です。

料金は比較的高めになりますが、中には公営の料金より安いところもあります。

民営の場合、火葬の料金プランが豊富で、プランによっては20万円~30万円もする高額なプランもあります。

また、控室利用料がかかるところもありますので、料金は見積もりなどをとって確認するのが無難です。

民営は費用がかかるというイメージがありますが、必ずしもそうとは言えない場合もあるので、複数の見積りをとって比較検討するようにしましょう。

火葬相場の子どもと大人での違い

子どもか大人かによっても火葬料は違ってきます。

子供の場合は、身体が小さいので、焼却時間や焼却にかかるコストが安くて済むからです。

おおむね子供の火葬の費用は大人の料金の70パーセント程度ですが、地域によっても異なります。

子供とは、12歳までとすることが多いのですが、火葬場によってその基準となる年齢はさまざまです。

同じ子供でも、死産した場合は、費用をさらに抑えられる傾向があり、公営だと0~1万円、民営だと2万円~3万円あるいは、大人の50パーセント以下になることもあります。

大人に比べて子供の相場の方が安くなるのが一般的ですが、地域や葬儀場によっても異なるので、事前の確認は必要です。

直葬・火葬式のメリット

直葬・火葬式のメリットをご紹介します。

死亡後すぐに火葬を行う流れのため費用が安い

最も葬儀費用がおさえられるのがメリットです。

火葬式にもいくつかの送り方がありますが、火葬炉の前での僧侶の読経に続いて、ご遺族がお焼香をする形が一般的です。

火葬式の経験者の声

直葬や火葬のみで故人を送ったご遺族の感想は、大きく2つに分かれます。

それは「葬儀費用が抑えられてよかった」という経済的な側面と「お別れの時間が少なく…あっけなかった」という後悔です。

火葬場によっては、最期のお別れ(対面)が叶わないこともあり、直葬・火葬のみのスタイルでは偲ぶ時間がない、または少ないため、気持ちの整理がつきにくいことがあります。

既に気持ちの整理がついている場合には、選択肢として火葬式もありだと思いますが、故人に対する思い入れが少しでもある場合には注意が必要です。

偲ぶ時間を確保できるかが鍵

後悔しないためには、火葬のみを選択する場合でも、偲ぶ時間を確保することです。

それには、故人の安置場所をどこにするかが鍵を握ります。

例えば、直葬のように没後すぐに納棺して直接火葬場に安置し火葬する場合、偲ぶ時間を充分に確保することは難しくなります。

一方で、故人の安置場所を自宅や葬儀社の持つ個室の安置室などにした場合は、プライベートを確保しながら故人と向き合うことができます。

この偲ぶ時間を大切に過ごせるか否かで、後の生活や気持ちの立ち直りに違いが生じてきます。

故人をどのように送るのが適切なのか、安置場所を含めて慎重に検討するようにしてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬するお金がない場合

さまざまな理由で火葬費用や葬儀を行う費用を捻出するのが難しい方がいます。

そのような場合に申請できる補助金や生活保護者の葬儀についてご紹介します。

補助金一覧

| 葬祭費 | 埋葬料 | 埋葬費 | |

| 故人が加入していた保険の種類 | 国民健康保険 | 協会けんぽ等の社会保険 | 協会けんぽ等の社会保険 |

| 受取人 | 葬祭をした人 | 埋葬した人 | 埋葬をしたのが故人と生計維持関係にない人 |

| 支給額 | 3~7万円 | 一律5万円 | 葬儀費用の実費(上限5万円) |

| 申請期限 | 死亡した日から2年以内 | 葬儀をした日から2年以内 | 埋葬した翌日から2年以内 |

| 申請先 | 市区町村の役場 | 健康保険組合または社会保険事務所 | 健康保険組合または社会保険事務所 |

生活保護者の葬儀で利用できる制度

葬儀が必要な生活保護者は、葬祭扶助という制度を利用できます。

故人が大人の場合の支給額は、おおむね20万6,000円以内であり、故人が12歳未満の子どもの場合は支給額はおおむね16万4,800円以内です。

一般葬や家族葬などは認められておらず、直葬のみ行うことが可能です。

葬祭扶助制度とは、葬儀を行う生活保護者の金銭的負担を減らすためのものなので、必要最低限の金額が支給されます。

申請資格を満たす人でなければ葬祭扶助制度の申請はできませんし、葬儀を行う前に申請をすませておかなければ支給対象とはなりません。

胎児を火葬する時の流れ

死産した場合、どんな流れで火葬すれば良いのか戸惑うことも多いです。

ここでは、胎児を火葬する流れを解説していきます。

妊娠12週以降に死産・中期中絶した場合の火葬の流れ

妊娠12週以降に死産した場合は、「死産届」を提出する必要があります。

これは、死産した日を含め7日以内に提出してください。

最初に病院で死産届書を受け取り、記入後に市町村役場に提出し、「火葬許可書」をもらいます。

この場合は、「死産届」のみの提出で、戸籍は作られません。

葬儀の有無に関わらず、「墓地、埋葬に関する法律」に基づき火葬をする必要があります。

妊娠24週以降に死産した場合の火葬の流れ

妊娠24週以降に死産した場合、「死産届」ではなく「死亡届」を提出します。

死亡届を提出する場合には、「出生届」で生まれたことを報告してください。

必ず24時間安置してから火葬を行うようにします。

胎児専用の火葬炉を用意する

火葬場によっては、胎児専用の火葬炉が用意されています。

通常の火葬と比較すると高額の場合も多いので、事前に費用の確認は忘れないようにしてください。

「赤ちゃんの骨を残したい」と思う方も多いと思いますが、赤ちゃんの大きさなどによっては遺骨を残せない場合もありますので、必ず火葬場に相談してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬場のマナーと注意点

火葬場ではどのようなことに注意すべきかご紹介します。

火葬場での服装

火葬の場合も、お通夜や告別式同様に、服装のマナーがあります。

男性の場合は、黒の上下のスーツに、白のワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴、黒の靴下が基本です。

キラキラ光るネクタイピンや金属製の腕時計、金具つきの靴などは避け、結婚指輪以外のアクセサリーも身につけるべきではありません。

女性の場合は、黒の上下のスーツ、またはワンピース、黒の靴、黒のパンプス、黒のストッキングが基本です。

ヘアバンドや髪飾りも黒で合わせます。

結婚指輪、真珠の1連のネックレス以外のアクセサリーは身につけてはいけません。

動物の革でできた毛皮のコートやハンドバックも避けてください。

勝手に火葬場に同行するのはNG

火葬場に同行できるのは、喪主をはじめとした近親者のみの場合がほとんどです。

基本的に親族以外の人は、いくら故人と親しかったといえども火葬に立ち会うことはできません。

例外として、遺族から立ち会っていてほしいと言われた場合は、立ち会うようにしてください。

依頼されていないのに同行するのはマナー違反です。

火葬中の過ごし方

火葬場は他の喪家もいらっしゃる公共施設のため控室で騒ぐことはマナー違反になります。

待っている1時間〜2時間は、お菓子を食べたりお茶を飲んだりして過ごしますが、大きな声で笑ったり話したりするのは控えてください。

控室では、故人のエピソードや思い出などを静かに語り合いながら、ゆったりと過ごすことをおすすめします。

また、葬儀社にお金を事前に渡しておくのか、後ほど葬儀費用と一緒に請求されるのかを確認しておいてください。

費用の内訳として、火葬料金、骨壷の料金、控え室の利用料金、会食の費用等があります。

こういったものは、葬儀社が喪主に代行して支払いの対応をするのが通常です。

火葬場で写真撮影をする

スマートフォンなどで気軽に撮影ができるため、故人との最後のお別れシーンを撮影しておきたいという気持ちはよくわかります。

しかし、火葬場は神聖な場所であり、他家の参列者も悲しみに包まれています。

従って、ほとんどの稼働場では、写真撮影が禁止されていますので、ルールに従うようにしてください。

火葬場から帰宅する時

喪主からの指示がない限り、道順は運転手の判断となります。

帰りの道順は来た時の道順と変えて欲しい場合などは、事前に葬儀社へ伝えておいてください。

火葬後の骨壺の保管方法

ご遺骨を大切に自宅で保管する際、骨壺の取り扱いにはいくつかの注意点があります。

まず、骨壺を安置する場所は、湿度が低く、直射日光が避けられる、風通しの良いスペースを選びましょう。

これは、カビの発生を防ぎ、遺骨を長期間安定して保管するためです。

また、骨壺を選ぶ際には、内部の湿度や温度が一定に保たれる、密閉性の高いものをお選びいただくと良いでしょう。

さらに、保管スペースが限られている場合、遺骨を細かくして小さな骨壺に移す選択も一つの方法となります。

これにより、限られたスペースでも故人を偲ぶことが可能となります。

遺骨の保管は、故人への敬意と愛情を形にする大切な行為です。適切な方法で大切に保管しましょう。

出棺の挨拶について

出棺の挨拶のポイントや例文をご紹介します。

出棺の挨拶のポイント

出棺の挨拶のポイントとしては、まず、会葬のお礼を伝えることが大切です。

そして、生前、故人と親しくしていただいたことへの感謝を伝えます。

さらに、故人との思い出を伝えますが、参列者が多い場合は、故人と本人との間柄を伝えることをおすすめします。

また、支障がなければ死因や病名についてもふれるようにしてください。

最後に、遺族への親しい交際や支援を今後とも変わらず続けていただくことをお願いします。

心のこもった自分の言葉であれば、短くてもかまいません。

出棺の挨拶の例文

出棺に先立ち謹んでごあいさつを申し上げます。

私は、故人・儀一郎の長女花子でございます。

本日はお忙しい中、わざわざご会葬いただきまして誠にありがとうございました。

おかげ様をもちまして、父・一郎の葬儀ならびに告別式を滞りなく終了し、これより出棺することとなりました。

生前からご親交いただきました皆様にお見送りいただき、故人も大変喜んでいることと思います。

ここに生前のご厚誼に対し深くお礼申し上げます。

今後は私たち家族一同、故人の遺志を継いで、一層頑張っていくつもりでございます。

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。

火葬の挨拶時の注意点

喪主が火葬時の挨拶を行う際、注意すべき点が3つあります。

順番にご説明します。

短くまとめる

葬儀や火葬は、スケジュールどおりに進行しなければなりません。

その後の葬儀の進行に支障をきたさないように、挨拶も短くまとめる必要があります。

簡潔かつ明瞭に、短時間で終わらせるように心がけてください。

お礼を伝える

挨拶では、弔問客に参列いただいたことへの感謝と、故人との生前のお付き合いに対してのお礼の言葉を伝えることを忘れないようにしてください。

感謝の気持ちを伝えることは大切です。

また、故人との関係やエピソードなどを交えると印象深い挨拶になります。

さらに、今後の喪主や家族の生活のことも付け加えることをおすすめします。

忌み言葉を言わない

挨拶には、忌み言葉を使わないことは大切なポイントです。

忌み言葉とは、不幸が継続したり、縁起がわるかったりして冠婚葬祭では使用を控えるべきとされる言葉です。

例えば、「重ね重ね」や「ますます」、「たびたび」、「かえすがえす」といった重ね言葉は、不幸が重なることを連想させられるので、葬儀の際は避けるべきとされています。

その他、「死亡」や「急死」という言葉も縁起が悪い忌み言葉とされており、「死亡」は「逝去(せいきょ)」と、「急死」は「突然の事」と言い換えるようにします。

ふだん何気なく使っている言葉でも、葬儀の際は忌み言葉とされるものがいくつかあります。

挨拶文を考える際は、忌み言葉や重ね言葉が使われてないかを十分に推敲してみてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

棺に入れる副葬品について

棺の中には副葬品を入れることがあります。

しかし、棺の中には入れられるものと入れられないものがあるので注意が必要です。

それぞれどういったものがあるのか解説します。

棺に入れられるもの

棺に入れられるものとしてまず、思いつくのはやはり生花です。

故人の顔のまわりに、祭壇に飾られていた生花を華やかに敷き詰めたりします。

小さなマスコットやぬいぐるみなどを棺に入れることもあります。

お子様が書いた手紙や折り紙のつるなども、燃えやすいものなので入れても問題ありません。

棺に入れてはいけないもの

金属やプラスチック製品、発泡スチロールやゴム類など、燃えると有害物質を発生する物は棺に入れてはいけません。

水分が多いお酒やジュースなども入れてはいけません。

紙パックのものであれば、入れることができる場合もありますので、火葬場の職員に確認してください。

ガラス、時計、入れ歯など、燃えずに残るものはとにかく入れないようにします。

しかし、骨壺なら入れることができる物もあります。

革やビニール製のものも、溶けて遺体を汚すことがあるので、棺に入れるのは避けるべきです。

また、体内にボトルやペースメーカーといった医療機器が入っている場合は、火葬場のスタッフに前もって申告しておいてください。

写真を入れることもありますが、生きている人が一緒に写っている写真は、燃えてしまうので、縁起がよくないといわれています。

こういったものも避けることをおすすめします。

火葬の日程を決める方法

身近な人が亡くなったら、火葬の日程を決めなければなりません。

突然の出来事で、心も動揺して何から手を付けていいのかわからないことが多いです。

スムーズに日程を決めるためにはどういった方法があるのかご紹介します。

火葬場の予約状況を確認

通常、葬儀は亡くなられた翌々日に執り行われます。

そのため、翌々日の希望時間を候補日にして、火葬場に連絡することが多いです。

火葬場が希望の希望する時間に空いていれば問題ないのですが、空いてなければ、時間を前後にずらすことになります。

どの時間帯も埋まっている場合は、葬儀の日を後にずらさざるを得ません。

火葬場が予約できたら、その日が葬儀を執り行う日になります。

そして、その前日がお通夜の日と、自動的に決まります。

火葬・葬儀の日程の決定

火葬の日程を決めてから、続いて葬儀の日程を決定するのが無難です。

お通夜や葬式の日程を先に決めてしまうと、火葬場が空いていない場合、またお通夜や葬儀の日程を変更しなければならないからです。

火葬場の日程が決まったら、続いて参列者の都合のよい日を確認します。

参列者が遠方に住んでいる場合は、公共の交通機関を利用しての移動に時間がかかるため、日程の調整が必要になることもあります。

特に参列して欲しい親族が、確実に参列できる日に設定することは念頭に置かなければならないです。

一日葬の場合

一日葬の場合は、わずか一日のうちにすべての儀式が完了する段取りを組まなければなりません。

お通夜を省略し、告別式と火葬を1日で行うため、高齢者や遠方の方などの身体的な負担を減らすことが可能で、葬儀にかかる費用を節約することもできます。

一方では、簡略ではありますが、葬儀として最低限のことは行うことができるというメリットもあります。

火葬場が空いている日をチェックするだけでよいので、一般葬に比べてスケジュール調整は楽です。

とは言え、参列して欲しい親族の予定はしっかり押さえておかないと、後々、後悔することになりかねないので十分注意してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬場の予約方法

火葬場の予約は葬儀全体の日程を決めるための基準となっており、火葬場の空き状況次第で通夜や葬儀の日程が決まります。

そのため、まずは火葬場の予約を取ることが必要となってきます。

自治体によっては火葬許可証の申請・受け取りをする際に火葬場の申請を求められることもあります。

また火葬場の予約・申込みとあわせて、親族や宗教者の都合・葬儀式場・霊柩車などの車両関係の手配が必要です。

そのため、葬儀の日程調整は難しく慎重に行う必要性があります。

手戻りが発生すると混乱をきたしやすい理由から個人での予約を受付けない火葬場もあるなど、葬儀全

体に大きく影響することなので、専門家である葬儀社としっかり連携をとりながら段取りするようにしてください。

基本的には葬儀社が手配してくれる

基本的には火葬の希望日程を葬儀社に伝えると葬儀社が火葬場を予約してくれます。

ただ、葬儀が多く行われる時期は火葬場が立て込むので、1週間ほど待つ可能性が出てきます。

個人で火葬場を予約することはできる?

個人で火葬場を予約することは可能な場合もありますが、予約を受け付けている火葬場はごく一部です。

また個人で予約する場合、故人の移動車や運び手、ドライアイスの処置や棺などの葬具の手配も自分たちで行わなければならないことになり、手続き関係を含めますと、あまり現実的ではありません。

そういった面を考えると葬儀社に一任した方が確実で安心です。

火葬場が空いていない場合

火葬場が空いていない場合についてご紹介します。

ご自宅で安置する

故人にとっても、遺族にとっても住み慣れた場所が自宅です。

自宅にご遺体を安置できるスペースがあるならば、自宅でゆっくりと最後の夜を過ごすことも可能です。

反面、自宅でのご遺体の安置には注意すべき点があります。

布団の上にご遺体を寝かせ、腐敗を防ぎ、ご遺体の状態を保つためにドライアイスなどで冷やす必要があります。

夏だと、部屋のエアコンの温度を18度に設定し、なるべく部屋を涼しく保つようにします。

冬でも安心できません。

ご遺体に厚手の冬用の厚手布団をかけると、遺体の腐敗が進んでしまうおそれがあります。

これは、布団が厚手のため、布団内の温度が上がってしまうからです。

このように、自宅での安置の場合、ご遺体の状態を維持するために、十分な注意を払う必要があります。

斎場や葬儀社で安置する

斎場や葬儀社によっては自社の安置施設を持つところもあります。

斎場や葬儀社の安置室なら、病院からご遺体を搬送した後は、ご遺体を運搬する必要がほとんどないのがメリットです。

反面、ご遺体との添い寝ができない施設も中にはあります。

また、いったん安置したら、通夜や葬儀の当日まで顔を見ることができないところもあります。

添寝ができたとしても、人数が限定されている場合もありますし、費用もそれなりにかかってしまうのもデメリットです。

遺体安置所で安置する

民間の遺体安置所を利用することもできます。

自宅が安置できる広さがなく、斎場や葬儀社の安置所にも安置できない場合によく利用されます。

1~2日程度と短期間の利用になることが多いのですが、遺族は24時間いつでも面会可能なところが多いようです。

しかし、亡くなった方との添寝はできませんし、安置所によっては、冷凍設備がないところもあります。

冷凍設備がない場合は、自宅の場合と同様にドライアイスによる保冷が必要です。

遺体安置所では、自宅とほとんど変わらない環境のため、長期間の保存には向きません。

自宅での安置、斎場・葬儀屋の安置施設、民間の安置所と、それぞれメリットとデメリットがありますので、遺族にとって最も都合のよい場所を選んで、安置することをおすすめします。

首都圏で火葬場に空きがないと言われるのはなぜ?

首都圏では火葬までにかかる日数が1週間、中には10日以上待たされたという声を聞くことがあります。

しかし、よくよく確認してみると火葬場の火葬炉が混んでいたのではなく、併設している式場が空くのに一週間以上待った・・・というケースが多くみられます。

人づてに聞いたことは、事実と異なる場合もありますので、地域の葬儀社などを通じて、よく確認するようにしてください。

理由は以下の4点です。

- 首都圏の死亡者数に対しての火葬場が少ない

- 高齢化が進み多くの死亡者が出ている

- 火葬場に併設した式場への予約が集中する

- 昼の時間帯への予約が集中してしまっている

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬場にある施設

ここからは火葬場にある施設についてご紹介します。

実際に火葬を行う場合には、火葬前や火葬の待ち時間などで施設を利用することがあります。

以下で各施設がどういった場所であるか、どのような時に使うのかを知っておきましょう。

告別室

告別室は故人との最後のお別れを行う部屋です。

火葬を行う前の故人の姿を最後に見られる場所で、棺の小窓を開けて故人の顔を見ることもできます。

葬儀や告別式を終えて故人とお別れする場で、遺族が最後のお別れのために気持ちの整理をする場所でもあります。

火葬の順番などの関係から15分程度などと使用できる時間が決められています。

控え室

控室は故人との最後の別れを済ませてから火葬が終わるまでの間、遺族や僧侶が待つための場所です。

遺族はお菓子やお茶などを用意し、参列者が火葬場に同行している場合は待っている間は接待を行います。

何もせずに過ごすと時間が長く感じ、気持ちも落ち着かなかったり、悲しくなったりする可能性があります。

そのため、遺族で故人の思い出話をして過ごすのが一般的です。

気持ちを落ち着けるためにも、遺族でお話をして待ちましょう。

炉前室(前室)

炉前室は、火葬炉の前にある部屋です。

遺族が少人数である場合は、告別室の代わりに炉前室で故人との最後のお別れをします。

ここでは最後に故人の冥福を祈って焼香をしたり、僧侶が読経を行ったりします。

ただし、火葬場によっては時間の都合から、炉前室での読経が行えないケースもあります。

事前に故人との最後のお別れでどれだけ時間が取れるか、炉前室で読経を行うことは可能かなど確認しておくと良いでしょう。

また、地域によっては僧侶が火葬場へ付いていくのが一般的ではないことがあり、その場合は炉前での読経はしません。

炉前室は故人との本当の別れの場所です。

後から後悔がないように、しっかりと故人とお別れをしましょう。

火葬場での心づけについて

「心づけ」とは、火葬や告別式にかかわる人にお礼を渡すことです。

火葬場での心づけの注意点などをご紹介します。

渡すときは禁止されていないか注意する

公営の火葬場では心づけは渡さないようにしてください。

また、民営の場合でも、受け取らない方針の葬儀社もあり、いったん遠慮しても二度すすめると受け取る担当者もいます。

心づけは、喪主や施主の気持ち次第というのが結論です。

火葬の場合、心づけを渡す相手は、火葬場の職員、霊柩車や火葬場への送迎のハイヤー・マイクロバスの運転手などです。

葬儀場での心づけの金額相場

心づけの金額の相場は渡す人によって異なります。

相場としては下記を参考にしてください。

| 火葬場の職員 | 3,000円~5,000円 |

| 式場のスタッフ | 3,000円~5,000円 |

| 霊柩車の運転手 | 3,000円~5,000円 |

| ハイヤーの運転手 | 2,000円~5,000円 |

| マイクロバスの運転手 | 3,000円~5,000円 |

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬式が増加傾向にある理由

最近は、通夜や葬儀・告別式を行わない火葬式が増加傾向にあります。

その理由についてご紹介します。

経済的な理由

火葬式とは、通夜や葬儀・告別式を行わずに火葬のみを行う葬儀の形式です。

通夜や葬儀・告別式を行わないので費用を少なくすることが可能です。

一般葬の場合は参列者の数が多くなるため、香典をいただいても、会食や返礼品などに多くの費用がかさみます。

火葬式であれば、一般葬のように「祭壇などの葬儀一式費用」「会葬返礼品などの飲食接待費用」「お布施などの宗教関係者費用」などがかからずリーズナブルです。

故人が長期療養をしていたり介護を受けていた場合、そのための多額の費用がかかります。

加えて葬儀費用が発生するのは、かなりの経済的負担となります。

こうしたことから、最近は経済的な負担の少ない火葬式が多くなってきています。

社会的な繋がりの減少

これまでは地域や職場の人間関係を重視し、たくさんの参列者による通夜や葬儀・告別式が行われてきました。

しかし最近では、社会的な繋がりも少なくなってきたため、大々的な儀式を行うことも少なくなってきています。

特に故人が高齢だった場合、友人・知人も高齢の方が多く、既に鬼籍に入っている方も多いため参列者も少なくなる傾向にあります。

また高齢になると、体力的にも葬儀への参加が難しくなるという傾向もあります。

そういったことから、大規模な葬儀が行われるということはまれになってきています。

しかし「火葬だけは故人が住んでいた場所で行い、葬儀は故郷で」という方も中にはいます。

消費者の価値観

一般的な葬儀は仏教の教えにしたがった葬儀の儀式です。

しかし近年では、このような宗教的儀式を気にしない人や無宗教の人も多くなっています。

よって葬儀にお金をかける必要性もあまり感じなくなってきているようです。

葬儀で何よりも大切なのは「故人を偲ぶ気持ち」です。

伝統にとらわれることなく、故人を思う気持ちが伝わるものであればそれで十分なのかもしれません。

火葬ではなく土葬を行うことは可能?

日本での埋葬方法は火葬が中心となっています。

法的には遺体を直接土に埋める土葬を選ぶことも認められていますが、実際に土葬を行うには問題が存在します。

具体的には、土葬を行いたい場合、特定の土地や墓地が必要となりますが、各地の条例や墓地の規定で土葬を制限するものが多いです。

そのため、土葬が行える場所を探すこと自体が非常に難しいです。

また土葬を選んだ際には、自治体から許可証を発行してもらう必要があります。

日本に火葬が広まったのには、仏教文化が浸透していることが挙げられますが、土葬する土地が不足したという現実的な側面もあります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬式のお布施の種類と相場

火葬式でも一般の葬儀と同様にお布施は必要です。

火葬式でのお布施の相場や注意点をまとめました。

読経料

お通夜や葬儀、法事や法要などで僧侶がお経を詠むことを読経と言い、その対価として支払うお布施のことを「読経料」と言います。

火葬式の場合、火葬場や安置場所だけで読経しますが、読経料の相場は3万円~10万円です。

お布施はあくまでも僧侶への感謝の印として渡すものなので、「読経料」などと僧侶に言って渡さないように注意してください。

なお、先祖代々のお墓がある菩提寺の僧侶か、菩提寺以外の寺院の僧侶かによって、お布施の相場は大きく違ってきます。

菩提寺の僧侶には、今後とも供養を続けていただく必要があるので、10万円~50万円と高めの相場となります。

戒名料

仏門に入った人が受け取る名前のことを戒名と言います。

戒名は、浄土真宗の場合は「法名」と言い、日蓮宗の場合は「法号」と言います。

戒名は、亡くなった方に付けるものと思っている方が多いでしょうが、実際は、仏門に入った証しとなる名前であり、僧侶なら誰もが戒名を持っています。

仏教徒の場合、仏式のお葬式をあげるためには戒名が必要です。

戒名のお布施の相場は、おおむね10万円~15万円と言われています。

戒名にはランクがあり、ランクが高くなるほどお布施の相場も上がってきます。

「信士」、「信女」といった戒名の場合は、ランクも低く、お布施はおおむね10万円が相場です。

「居士」、「禅定門」、「大姉」、「禅定尼」といった戒名の場合は、それよりも少し高く、おおむね30万円~50万円がお布施の相場になります。

「院殿」、「居士」、「院」、「大姉」といった戒名の場合は、さらに高いランクの戒名であり、おおむね50万円~80万円がお布施の相場です。

「院殿」、「大居士」、「清大姉」といった戒名は、最高ランクの戒名であり、おおむね100万円以上がお布施の相場となります。

火葬式でお布施を渡す場合の注意点

封筒の色は白

お布施は、奉書紙に包んで渡すのが本来の正しい方法とされていますが、最近では封筒に入れて渡す人も増えてきています。

この場合、封筒は無地の白のものを使用するようにしてください。

白い無地の封筒は文房具店で購入できますが、最近はコンビニやスーパーなどでも購入できます。

なお、無地でも郵便番号の記入枠が印字されているものはよくないので注意が必要です。

封筒の内側に紫色の紙が入っている二重タイプの封筒もありますが、このタイプは不幸が重なるイメージがあるので、お布施用としては避けたるようにしてください。

表書き・裏書き

お布施の表書きは、封筒などの上半分に自筆で、「お布施」または「御布施」と書きます。

下半分には、自分の氏名(名字と名前)を書くか、あるいは名字だけで「○○家」などと書いてください。

白い封筒にお布施を入れる場合、封筒の裏側には特に何も記載しなくてもかまいません。

ただし、正式に奉書紙に包んで渡す場合には、封筒などの裏側に渡す人の住所、氏名、金額などを書きます。

お盆に乗せる

お布施の表書きや裏書きを記入したら、そのまま手渡しをせずに、お布施を切手盆や小さなお盆に乗せて僧侶に渡すようにしてください。

お盆が手元にない場合は、お布施を袱紗に包んで渡すという方法もあります。

袱紗は、紫など落ち着いた色のものを選ぶようにします。

また、お布施を僧侶へ渡す時のルールとして、お盆や袱紗を床に置いてはいけないのも大切なルールです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬時の香典

火葬場で香典を渡す場合の立ちふるまいについて解説します。

火葬から参加する場合

たとえ火葬から葬儀に参列する事になったとしても、香典は渡すことをおすすめします。

葬儀に参列できなかったからと言って、香典はいらないだろうと考えてはいけません。

葬儀に参列できなかった場合でも、現金の入った不祝儀袋を現金書留封筒に入れて送ることがあります。

たとえ、家族や親戚のみで行われる、お通夜や告別式を省略した小規模な「直葬」に参列した場合でも香典は必要です。

喪主側が、香典を辞退することを案内状などに明記していた場合は別ですが、辞退することを明記していない場合は、香典を持参した方が無難です。

他の参列者が香典を持参しているのに、1人だけ持参してないと、とても恥ずかしい思いをすることになりますし、葬儀が終わってから後悔することになります。

受付で渡す

火葬場であっても香典は、受付で渡すのが基本です。

受付が設けられていない場合は、相手の様子をよく見て、よいタイミングで直接遺族や喪主に渡してください。

あわてて渡さずに、落ち着いた雰囲気を見計らうことが大切です。

袱紗から取り出す

火葬場で香典を渡すことになった場合でも、葬式の時とマナーは同じで、袱紗(ふくさ)から香典袋を取り出してから、両手でしっかりと香典袋を持って渡してください。

袱紗以外のものに香典を包んでおいたり、片手で渡したりするのはマナー違反であり、喪主に対して失礼です。

また、袱紗から取り出すのがあまりに早すぎると、何のために包んだのかがわからなくなりますし、遅いとぐずぐずしている印象があり、相手によい印象をあたえません。

突然、渡さなければならないタイミングに出くわしたとしても、あわてずに落ち着いて香典をスムーズに渡すことができるよう、袱紗のある場所は事前にしっかり意識しておくようにしてください。

お悔やみの言葉を伝える

香典を渡す際には、短く簡潔な言葉でお悔やみの言葉を添えて伝えてください。

そのためにも、あらかじめ挨拶文を考えておくことを忘れないようにしておきます。

香典を渡す時は、喪主の様子を見て、臨機応変にタイミングよく渡すようにします。

喪主が忙しそうだったり、悲しみに暮れているようだったりした場合は、「こちらのものをお供えください」または「この度は誠にご愁傷様でございます」と言って渡してください。

この時、忌み言葉である、「消える」や「死ぬ」などという言葉は避けるのが鉄則です。

気負わず、スマートに渡すことができれば、先方も気を遣わなくてすみます。

何よりも憔悴しきった遺族をいたわる気持ちを常に忘れないように心がけてください。

ペットの火葬種類と費用相場

大切な家族の一員であるペットとの最後のお別れと供養の機会になるのが火葬です。

ペットの火葬について、種類や費用相場などをまとめました。

ペットの種類と体重による火葬費用

ペットの種類や体重によって火葬の費用は異なり、火葬プランによって幅があります。

主なペットの費用相場は下記の通りです。

| 極小動物(体長10cm未満) | 8,500円~1万7600円 |

| 猫、うさぎ、超小型犬(5㎏未満) | 1万8,700円~2万4,200円 |

| ダックスフンドなどの小型犬(10㎏未満) | 2万2,200円~2万7,500円 |

| 柴犬などの中型犬(15㎏未満) | 2万7,500円~3万3,000円 |

| ボーダーコリーなどの中型犬(20㎏未満) | 3万3,000円~3万8,500円 |

| ダルメシアンなどの中・大型犬(25㎏未満) | 3万7,400円~4万2,900円 |

| ハスキーなどの大型犬(30㎏未満) | 4万2,900円~4万8,400円 |

| レトリバーなどの大型犬(35㎏未満) | 4万9,500円~5万5,000円 |

| 秋田犬などの大型犬(40㎏未満) | 5万6,100円~6万1,600円 |

| セントバーナードなどの超大型犬(40㎏以上) | 6万2,700円~6万8,200円 |

ペットの火葬施設の違いによる火葬費用

ペットの火葬施設には、訪問ペット火葬とペット霊園施設の2種類があります。

訪問ペット火葬は、ペットの火葬ができる専用車でご自宅に訪問し、自宅の周りなどで火葬を行います。

費用は、ペットの種類や大きさで異なります。

例えば、体重10㎏のペットの費用相場は、個別立会火葬で2万9,000円となります。

ペット霊園火葬は、霊園で火葬を行うものです。

プランによっては出棺から納骨まで手厚く供養してもらえるところもあります。

費用は、訪問ペット火葬よりも高いのが一般的です。

例えば、体重10㎏のペットの費用相場は、個別立会火葬で3万3,000円となります。

ペットの火葬プランの違いによる火葬費用

ペットの火葬プランには、合同火葬、個別一任火葬、個別立会火葬の3つがあり、サービスと費用が異なります。

合同火葬は、ほかのペットと合同で火葬を行い、その後霊園に埋葬されますので、返骨はできません。

費用は3種類のなかで最も安く、8,500円~6万2,700円が相場となっています。

個別一任火葬は、ペットを個別で火葬し、返骨もしてもらえますが、火葬への立ち会いやお骨上げはできません。

費用の相場は、1万5,400円~6万6,000円です。

個別立会火葬は、出棺からお骨上げまで立ち会うことができ、人の火葬に近い形をとる手厚い供養といえます。

費用は最も高く、相場は1万7,600円~6万8,200円です。

ペットの火葬にお金を出せない場合

ペットの火葬にお金をかけられない方は、自治体に引き取ってもらうのがいいでしょう。

引き取り費用の相場は、無料のところから3万円までと、自治体(保健所等)によって異なります。

ただし、多くの自治体では、廃棄物として処理をされてしまいますので、ペットを手厚く供養したいという方には不向きです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬に関する言い伝え

今となっては薄れつつあるものの、昔から葬儀や火葬に関しての迷信や言い伝えが多く存在します。

医療環境がまだ整っていなく、死亡率が今と比べて高かった時代、人々は病気や災害から逃れるために、運勢を良くするための習慣をつくりだしました。

ここでいくつかの言い伝えをご紹介します。

火葬場への行きと帰りの道を変える

故人が帰り道を分からないようにし、霊が戻って来ないようにとしていたものです。

聞こえによっては酷く感じますが、実際は「安らかに成仏して下さい」と故人への温かい思いが込められています。

妊婦の方は行ってはいけない

以前の火葬場は、故人が焼かれている所が露骨に見える場所でした。

新しい命を授かっている妊婦には「悲しい光景を見せたくない」との配慮から、一部の地域で火葬場に来るのはよくないといわれていました。

しかし、今日では火葬場の整備が整っているため、妊婦の参加には何の問題もありません。

火葬の今後の課題

火葬1回につき23リットルのオイルと500グラムの活性炭が必要であったり、火葬することによって大気に燃焼排ガスや水銀が放出されることから、日本で故人を見送る方法として主流である火葬が環境に大きな負担となっていると問題になっています。

近年「エコな火葬」に注目が集まっています。

アメリカ発祥の液体火葬もその一つです。

熱と圧力にアルカリ性物質を加えて腐敗速度を上げます。

その後、水の容器に遺体を入れて加熱することで骨以外、ほとんど液体化させる方法です。

この方法は通常の火葬に比べて、発生する二酸化炭素を4分の1に、エネルギーを8分の1に抑えられます。

日本ではコスト面や反対意見が少しでも出た場合、お互いの意見を尊重する意識が強い文化なために、

なかなか火葬方法を変えることは難しいです。ですが、火葬時の二酸化炭素量を減らすために、一般的に木で出来た棺を使わず、段ボール製の棺を使用する葬儀社は増えてきました。

火葬についてよくある質問

火葬のよくある質問についてまとめました。

火葬すると骨だけ残るのはなぜですか?

骨まで燃やす設計になっていないためです。

火葬炉の温度は1,000度程度となるように設計されています。

しかし、骨まで燃えるようにするためには1,700度以上に温度を保つ必要があります。

遺族の意向で火葬の流れを変えることはできますか?

地方に故郷がある人が都内で亡くなった場合、ご遺体を郷里へ搬送するには大変な手間と費用がかかります。

そこで、都内で火葬のみを行って、改めて郷里で葬儀や告別式を行うという、通常とは逆の流れとなるケースもあります。

火葬炉のスイッチを押すのは誰ですか?

関東地方では、火葬炉のスイッチを押すのは火葬場スタッフであることが多いのですが、遺族が火葬炉の点火スイッチを押す地域もあります。

必ずしも喪主がスイッチを押す必要はなく、火葬場に行かれた親族でも問題ありません。

喪主は、故人に最も近かったので、ボタンを押すのはつらいことです。

そういった場合は、代わりに喪主の兄弟や子などが押してあげるという手段もあります。

お布施と香典の違いは?

お布施は主にお寺やご本尊へ寄せられる金銭であり、仏教の意味合いが強くあります。

一方、香典は故人へのお供えとして贈られる金銭です。 香典という漢字にはお香やお線香の代わりにお供えするという意味も含まれています。

故人の冥福を祈るために、また、葬儀の負担を軽減するための経済的な支援としても捉えられます。

荼毘にふすとはどういう意味ですか?

荼毘にふす(だびにふす)」の「荼毘」とは、仏教の経典に使われていたパーリ語とサンスクリット語というインドの言葉を語源とします。

「荼毘」とは、「火葬」とか「燃やす」といった意味があり、「荼毘にふす」とは「火葬をする」という意味になります。

「荼毘にふす」は仏教用語であり、神式やキリスト教式の火葬は荼毘とはいいません。

ペット葬はどの火葬場でも出来るのですか?

ペット葬は対応しているところが限られています。

また、ペット葬可能な火葬場でも、対応している動物の大きさや種類が異なるため、サイト等確認のほどお願いいたします。

直葬の際、死亡後すぐに火葬を行うことは可能ですか?

いいえ、直葬においても、法律により死亡後24時間経過しないと火葬を行うことはできません。

これは、過去に稀なケースではありますが、火葬中に蘇生する事例があったため、安全を確保する観点から定められています。

したがって、この24時間の間、故人をどこか適切な場所に安置しておく必要があります。

直葬は迅速に手配・執り行う葬儀形式ですが、この法的な時間枠は守る必要がありますので、計画を立てる際には十分な配慮が必要です。

燃え残ったお骨はすべて骨壺に納める必要がありますか?また、その方法は地域によって異なるのでしょうか?

お骨の収骨方法は、主に地域や個々の信仰、家族の意向によって異なります。

基本的には、「部分収骨」と「全収骨」の2つの方法が一般的です。

東日本では全収骨が多く、燃え残ったお骨を全て骨壺に納めることが一般的です。

一方で、西日本では部分収骨が主流で、特定の部位のお骨のみを骨壺に納めます。

この地域差は、歴史的な背景や文化的な要素からくるもので、かつての遺骨と灰の取り扱いに関する決まりが影響しているとされています。

また、収骨方法によって骨壺のサイズも異なり、東日本では7寸の骨壺が、西日本では3寸から5寸の骨壺が一般的です。

お骨の収骨と骨壺の選び方は、故人の意向や家族の希望、地域の慣習を尊重しながら進めることが大切です。

選択される方法が故人の魂を安らかにし、遺族が故人を偲ぶ大切なものとなることを心がけましょう。

納骨までの期間、骨壺はどのように保管し、どのように手配をすれば良いのでしょうか?

納骨までの期間、骨壺の保管は仏式において特定の慣習があります。

通常、四十九日までの間、骨壺は「後飾り祭壇」に安置されます。

後飾り祭壇、または中陰祭壇とも呼ばれるこの場所は、故人を偲び、弔問客がお参りするスペースとなります。

祭壇には、遺影、白木の位牌、香炉、燭台、おりんなどの仏具を配します。

もし自宅に仏壇がある場合、後飾り祭壇はその隣に設置するのが一般的ですが、仏壇がない場合でも、家の他の場所に設置しても問題ありません。

また、後飾り祭壇の用意や設置は、自分で行っても良いですし、葬儀社に依頼して手配することも一般的です。

葬儀社は祭壇のセットアップや必要な仏具の手配をサポートしてくれます。

この期間、故人を偲びながら、適切な方法で骨壺を保管し、親しい方々と共に故人を思い出す時間を大切に過ごしましょう。

住民票の地域以外で火葬を行う場合、どのような手続きや費用が発生しますか?

住民票の地域以外での火葬は、民営及び公営の火葬場においても可能ですが、いくつか留意すべきポイントがあります。

民営の火葬場では、基本的に故人や喪主の居住地に関わらず利用が可能です。

一方、公営の火葬場では、通常、住民票がある地域の方が優先され、住民料金が適用されることが一般的です。

住民票の地域以外で火葬を希望する場合、公営の火葬場では非住民料金が適用され、これは住民料金の3〜5倍の費用がかかることが多いです。

具体的な料金や利用の可否は、各自治体や施設によって異なるため、事前に確認と手続きが必要となります。

また、火葬料金の支払い場所や方法も自治体や施設によって異なります。

葬儀社が火葬料金の立替えや支払代行を行っている場合もありますので、詳細は事前に葬儀社と相談し、適切なアレンジを行うことが大切です。

住民票の地域以外での火葬を検討する際は、これらのポイントを把握し、計画的に進めていくことで、スムーズな手続きが可能となります。

分骨を希望する場合、どのような手続きが必要ですか?

分骨を行いたい場合、最初に重要なのは分骨証明書を取得することです。

この手続きをスムーズに進めるためには、葬儀の準備段階で葬儀社に分骨の希望を伝えることが重要です。

火葬後に遺骨を分けたいと考えている場合、火葬場で分骨用の火葬証明書を発行してもらう必要があります。

もし収骨の時点で分骨の手続きを行っていなかった場合、後からでも遺骨を分けることは可能ですが、その際には証明書の取得が必須となります。

したがって、計画的に進めるためにも、早めに葬儀社や火葬場に相談することをお勧めします。

分骨の手続きには細かなルールがあり、適切な処理を行うためには専門家のアドバイスが不可欠です。

適切な手続きを通じて、故人への敬意を表し、遺族の希望に沿った形で遺骨を扱うことができます。

骨上げを行わない場合、遺骨の処理はどのように進めるべきですか?

骨上げは一般的に必要な儀式ですが、遺骨を引き取らない選択を提供する火葬場も存在します。

もし遺骨を放棄することを決定した場合、遺骨不要の申し出を行い、必要な書類に記入することで、火葬場に遺骨の処分を任せることができます。

この選択をする際には、一度遺骨を放棄するとその決定を撤回することはできないため、遺族間での十分な意思確認が非常に重要です。

遺骨の処分は故人への最終的な決定であり、遺族全員が納得している状態で進めることが望ましいです。

適切な手続きを踏むことで、故人を尊重し、遺族間のトラブルを防ぐことが可能になります。

火葬場や葬儀社に相談することで、手続きの詳細や必要な書類についての案内を受けることができます。

遺族の意向に沿った適切な遺骨の処理方法を選択することで、故人に対する敬意を表し、心の平安を得ることができます。

遠方に住んでいる故人の場合、葬儀や告別式の手続きはどのように進めるべきですか?

遠方でお亡くなりになった故人の葬儀や告別式を執り行う際には、いくつかの異なる方法が考えられます。

例えば、都市部で亡くなった方の場合、ご遺体を郷里まで搬送するには多大な手間と費用がかかることがあります。

このような状況では、一般的な順序を変更し、火葬だけを都内で行い、その後、故人の郷里で葬儀や告別式を執り行うという選択肢があります。

これにより、遺族は葬儀や告別式を故人の故郷で行うことができ、故人の最後の願いを尊重することが可能になります。

また、この方法は経済的な負担を軽減し、より多くの親族や友人が参列できる機会を提供します。

ただし、このような手配を行う際には、葬儀社や運送業者との事前の相談が必要です。

適切なプランニングにより、故人を心を込めて送ることができ、遺族にとっても意味深い葬儀となるでしょう。

火葬場で振り返ってはいけないというのは本当ですか?

火葬場を出る際に振り返ってはいけないという話は、一部で聞かれる迷信の一つです。

この迷信には、「振り返ると故人の霊がついてくる」という言い伝えが含まれていますが、これには実際のところ根拠はありません。

このような話は、文化や地域によって異なる迷信や伝承に基づくもので、信憑性の高いものではないと言えます。

火葬場での振り返りに関して心配する必要はなく、大切なのは故人を尊重し、心を込めて送ることです。

各地域や文化によって異なる風習や儀式が存在しますが、これらはあくまで故人への敬意を示すためのものであり、迷信に惑わされる必要はありません。

結局のところ、火葬場での行動については、故人への尊敬と遺族の心の安らぎを最優先に考えることが肝心です。

どのような方が火葬場に行くべきではないとされていますか?

日本の一部の地域では、特定の人々が火葬場に行くことを避けるべきだとされる風習が存在します。一般的に、次のような方々が火葬場へ行くことを避けるとされています。

妊婦

昔から妊婦は火葬場やお墓に行くことを避けるべきとされていました。

これには「妊婦が火葬場に行くと赤ん坊に影響が出る」という迷信がありますが、実際には火葬場の衛生状態や精神的な負担を考慮したものでした。

現代では、火葬場の設備が整っており、このような迷信はあまり重視されていません。

お子様が亡くなった親

お子様が亡くなった場合、親が火葬場に行くことは避けられることが多いです。

これは、昔の火葬場の状況を考慮したもので、現代ではこの慣習はあまり厳格ではありません。

故人様の親戚以外の方

故人の親族以外の人が火葬場に行くかどうかは、地域の慣習や喪主の意向によります。

厳密な決まりはありませんが、一般的には遺族の意思を尊重することが重要です。

これらの風習は、昔の火葬場の状況や文化的背景に基づいています。

しかし、現代ではこれらの慣習は徐々に変化しており、火葬場に行くかどうかは遺族や親族との話し合いによって決めるのが最善です。

重要なのは、故人に対する敬意と遺族の心情を考慮することです。

ペースメーカーを装着している人の火葬で起こりうるリスクは?

ペースメーカーのリチウム電池が熱によって爆発を起こします。

火葬炉内でのペースメーカの破裂音は、火葬開始から15分から20分経過後、火葬炉内の温度が400-600℃の時に多く発生します。

これを受けて、多くの火葬場では800℃に達する30分以内、破裂が納まるまでは小窓の開閉を行わないことで対策を行っているところが多いです。

事前に病院の方で取り外しを行ってくださるところもありますが、コスト面や時間面からまだ広く行われていません。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬のまとめ

この記事では火葬の流れについての情報や、注意点などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 火葬とは代表的な葬法のひとつで、ご遺体を焼却し骨を葬ること

- 火葬の流れは、火葬許可証の提出、納めの式、火葬、骨上げ、埋葬許可証の授受

- 火葬場での滞在は1時間半から2時間が目安

- 火葬式が増加傾向にある理由は経済的、社会的な繋がりの減少、価値観の変更など

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.11.19

近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?

火葬

更新日:2022.05.11

火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説

お葬式

更新日:2025.06.29

葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説