お墓

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

更新日:2022.04.23 公開日:2022.01.25

記事のポイントを先取り!

- 骨壷は全収骨の東日本は7寸、部分収骨の西日本は3~5寸が主流

- 後飾り祭壇は宗教により違いがあり、納骨の儀式の後に片付ける

- 納骨までの骨壷は、後飾り祭壇・仏間・専用の台にて安置する

火葬後、遺骨は骨壷に納められますが、その置き方についてご存知でしょうか。

宗教ごとの正しい置き方や保管方法があることを知っておきましょう。

そこでこの記事では、骨壷の置き方について詳しく説明していきます。

この機会に骨壷の置き方や保管方法について覚えておきましょう。

遺骨の手元供養や役目を終えた骨壷の処分方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 骨壷とは

- 納骨までの「後飾り祭壇」の置き方

- 骨壷は自宅で保管してもいいの?

- 自宅で保管する場合の骨壷の置き方

- 仏壇での骨壷の置き方

- 骨壷を長期保管する場合の注意点

- ミニ骨壷の置き方

- 手元供養の後の遺骨の供養方法

- 役目を終えた骨壷の処分方法

- 骨壷の置き方についてのまとめ

骨壷とは

骨壷とは、遺体の火葬後、骨上げの儀式にて遺骨を納める壷のことです。

骨壷の大きさは一般的に2〜7寸程度ですが、東日本と西日本とでは収骨する分量に違いがあるため大きさが異なります。

東日本の骨壷

東日本では遺骨をすべて納める「全納骨」が一般的であることから、骨壷のサイズは胴回り7寸(約21cm)が多いようです。

西日本の骨壷

西日本では、喉仏など遺骨の一部分のみを骨壷に納める「部分収骨」の習慣があります。

部分収骨は全納骨に比べると収骨の量が少なくなるため、胴回り3~5寸(約9~15cm)の骨壷が一般的です。

納骨までの「後飾り祭壇」の置き方

葬儀後、骨壷は自宅に持ち帰り、後飾り祭壇へ安置します。

後飾り祭壇は宗教によって飾り方や設置期間が異なります。

仏教の場合

仏教の後飾り祭壇では2〜3段の白木の台を使用します。

もし白木でない場合には白い布を敷きましょう。

宗派によって異なりますが、一般的な骨壷や仏具の置き方は以下の通りです。

- 上段:骨壷、遺影(骨壷の前に立てかける)

- 中段:遺影の向かって右側に仮位牌(白木の位牌)

- 下段:香炉の向かって左側に花立、右側に、りん・お線香・ロウソク立て

ご飯や水といったお供物は特にルールはありませんが、骨壷の向かって左側や下段に飾る場合が多いようです。

お墓や納骨堂へ納めるまでは、故人の魂が彷徨わぬよう、お線香をあげるなど朝晩の供養が大切です。

また仏式では、忌明けの四十九日法要までが祭壇の設置期間とされています。

神道の場合

神道では本来後飾りは不要とされています。

ですが、故人を祀る環境が整っていない、お墓の準備ができていない、などの理由から設置する家庭が近年増加傾向にあるようです。

後飾り祭壇を用意する際は白木でできた八足の祭壇「仮霊舎(かりみたまや)」を設置します。

もし祭壇を用意できない場合には、小さな机などで代用しても構いません。

- 上段:遺骨・遺影

- 中段:榊(さかき)・霊璽(れいじ)

- 下段:玉串(たまぐし)・三方(さんぼう)に配した徳利・お皿・水玉

徳利とお皿はそれぞれ2つずつ用意します。

徳利にはお酒、お皿には米と塩、水玉には水を供えます。

神道での設置期間は五十日祭(ごじゅうにちさい)までとされています。

キリスト教の場合

キリスト教には葬儀後に故人を供養したり後飾り祭壇を設けたりという概念がありません。

ですが、日本独自の文化として後飾り祭壇を設けるケースもあるようです。

キリスト教の場合、幅60~80cm、奥行50~60cm、高さ30~50cmの祭壇を葬儀社が用意してくれるのが一般的です。

形状は様々で、1段のみのもの、2段のものなどがありますが、定められたルールはありません。

- 上段:中央の奥に十字架やキリスト像(最も崇拝すべき対象のため最高位に置く)

- 中段:向かって右側に骨壷、左側に遺影

- 下段:ロザリオ、聖書、生花、お供物

祭壇が用意できない場合には手頃なサイズのテーブルに白い布を敷き代用します。

キリスト教では祈る対象がキリストであるため、故人にお供えをする考え方がありません。

しかしお供えがNGということではないため、生前故人が好きだった生花などを供えても問題ありません。

また、祭壇を飾る期間に確固たる決まりはありません。

ですが、プロテスタントの場合は亡くなってから1ヵ月目の召天記念日(しょうてんきねんび)、カトリックの場合は7日目の追悼ミサまでです。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷は自宅で保管してもいいの?

遺骨を納めた骨壷を自宅で保管することに問題はありません。

墓地埋葬法によると、遺骨は墓地や納骨堂以外に埋葬してはならないと定められています。

したがって自宅の庭などへの埋葬はNGですが、「保管」に関しては法律上問題ないとされています。

霊園や寺院に骨壷を納骨供養する方法が主流とされてきましたが、少子高齢化や核家族化に伴う時代の流れとともに、納骨に対する考え方も変化しています。

埋葬方法も散骨をはじめ樹木葬・手元供養など様々です。

費用を抑えたい、故人を身近に置きたいなどの理由から手元供養を選ぶ遺族が増えています。

中には遺灰の一部をペンダントトップに納めてアクセサリーにする人もいるようです。

自宅で保管する場合の骨壷の置き方

ここでは自宅で骨壷を保管する際の置き方について解説します。

仏間

骨壷を自宅で保管するのに最も適した場所は仏間です。

仏間には仏壇が置いてあるので日々の供養に最適なスペースです。

しかし現在では仏間を設ける広さがない家が多く、リビングや寝室の一角に骨壷を安置することも珍しくありません。

後飾り祭壇をそのまま利用

後飾り祭壇は納骨法要を過ぎた段階で解体されるものですが、納骨をしない場合には後飾り祭壇をそのまま利用するという方法もあります。

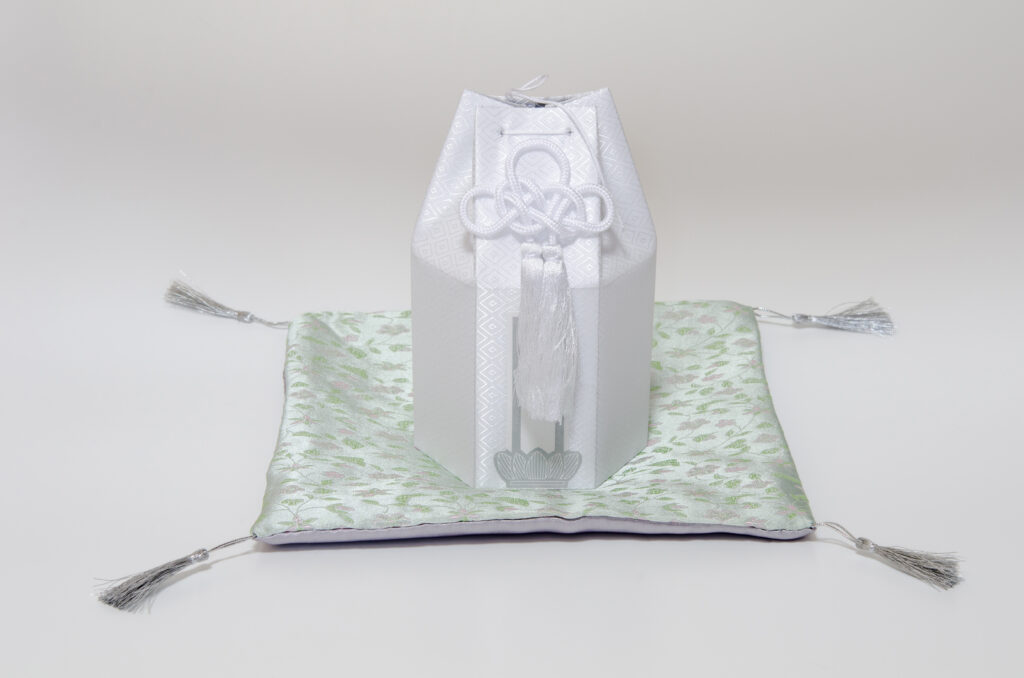

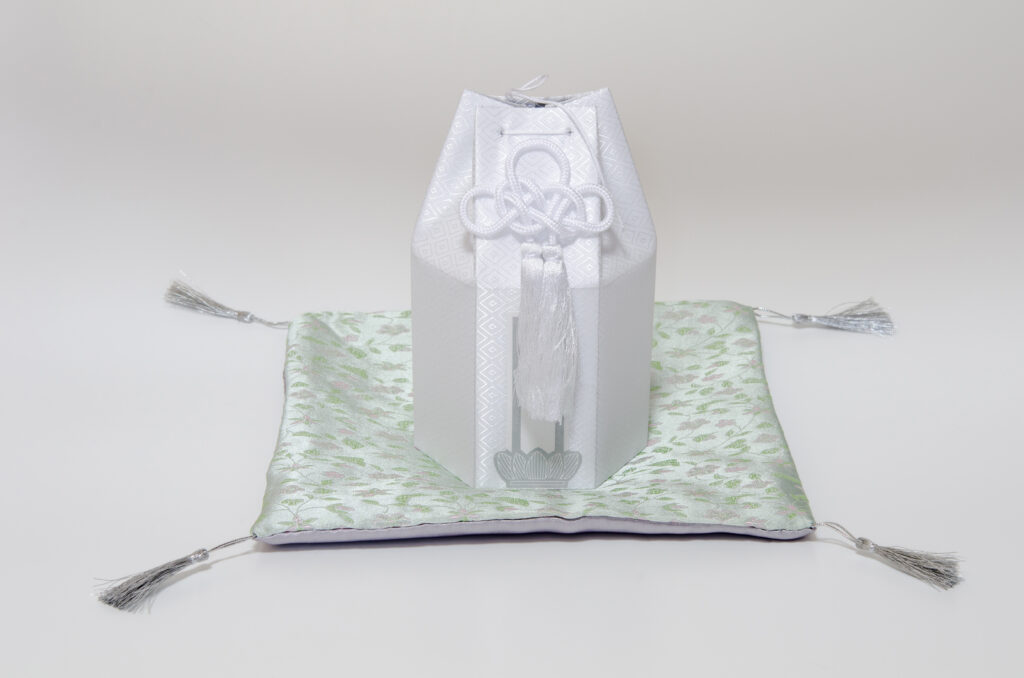

専用の台

仏間がない場合は専用の台を用いることも可能です。

骨壷を安置するための専用の台は、手元供養の仏具を扱う専門店で売られています。

昨今の住宅事情から専用の台を買い求め骨壷を安置供養する家庭は増えているようです。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

仏壇での骨壷の置き方

ここでは、骨壷を仏壇へ安置していいかどうか説明していきます。

仏壇に骨壷を置いてもいい?

近年では仏間を設けない家庭事情を鑑み、あらかじめ骨壷を置くことを前提に設計された仏壇もあります。

納骨にかかる費用を抑えられ、故人を近くに感じていたいという方向けの供養方法といえるでしょう。

しかしながら、本来仏壇はご本尊を敬い祀るためのものであるため、骨壷を置くことは不適切とされています。

仏壇の骨壷の置き方

宗教的な観点から、仏壇に骨壷を安置するのは抵抗があるという方も多いと思われます。

そのような場合は「自宅で保管する場合の骨壷の置き方」でも説明したように、専用の台を用意して骨壷を安置供養します。

骨壷を長期保管する場合の注意点

ここでは骨壷を長期間に渡り保管する場合の注意点を解説します。

遺骨は湿気に弱い

骨壷を長期保管する際に最も気をつけたいのが湿気によるカビです。

風通しが悪い湿気の多い部屋や、寒暖差の激しい場所は避けましょう。

カビの発生を防ぐためには、密閉性の高い骨壷や乾燥剤を入れるのも効果的です。

粉骨する

カビ対策のひとつに、遺骨を砕いて真空パックで保管する選択肢もあります。

粉状になるまで砕くことで真空パックの効果を上げることができます。

「粉骨」というと抵抗感を持つ方も多いですが、遺骨は故人が居なくなった部屋であり、故人は新たな生を受けるために歩みを進めているという解釈から問題はないとされています。

真空パックにする

遺骨にカビが生えるのは湿気と酸素に触れる置き方が原因ですが、粉状にした遺骨を真空パックで保管することによりカビの発生を防げます。

粉骨〜真空パックにする工程は専門の業者へ依頼するのがおすすめです。

真空パックでの保管は遺骨を綺麗な状態で維持してくれます。

また殺菌消毒も施されるため、カビの発生はもちろん、菌の繁殖も防ぐことができます。

いつまで手元に置くか決めておく

少子高齢化の時代、遺骨を供養する人が年老いて管理が困難なケースが増えています。

供養する人が亡くなった場合、家族トラブルへ発展する恐れもあります。

自宅で骨壷を保管する場合はあらかじめ期間を決めておくことをおすすめします。

菩提寺に伝える

先祖を祀る菩提寺がある場合、自宅で骨壷を安置する旨を伝えておきましょう。

菩提寺の住職は葬儀や法事などの相談にも乗ってくれます。

ライフスタイルの変化に伴い、後に納骨することもあり得るため相談しておきましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

ミニ骨壷の置き方

遺骨を手元に置いて供養する手元供養ではミニ骨壷が人気です。

ここではミニ骨壷の種類や置き方について解説します。

ミニ骨壷とは

ミニ骨壷とは、高さが6cmほどの部屋に置いても違和感のない小さな骨壷です。

材質やデザイン、形状にもこだわって作られているので、故人のイメージに合ったミニ骨壷を手元に置いて供養すると良いでしょう。

以下はミニ骨壷に使われる主な材質の特徴です。

- 木製:木材のあたたかみが感じられ、耐久性にも優れている

- 金属製:純金・純銀・ステンレス・真鍮・銅などは密閉性に優れ、重量感がある

- ガラス製:ガラス工芸の匠が作るミニ骨壷は、透明感と美しい色彩が特徴

- 磁器製:骨壷として最もポピュラーな材質で、艶やかな肌ざわりが特徴

最近では、一見骨壷と分からないフォトスタンド一体型や、結婚式などの家族の大切なイベントに携行できる携帯用のミニ骨壷も販売されています。

ミニ骨壷の置き方

ミニ骨壷はその名前の通りコンパクトな形状のため、仏壇の中や専用の台などに安置するという風習の縛りが薄くなってきています。

リビングやダイニングなど、普段の生活の中で家族が集い故人を想いやすい場所に安置されることが多いようです。

手元供養の後の遺骨の供養方法

ここでは、手元供養後の遺骨の供養方法について説明していきます。

永代供養

永代供養では、遺骨の管理・供養が困難な遺族に代わって、霊園や寺院が永代に渡り供養してくれます。

跡継ぎがいない、遺族がお墓参りできない、などの事情がある場合に安心してお任せできます。

自然葬

近年では自然葬も周知されつつあります。

自然葬には散骨と樹木葬の2種類があり、またほとんどが永代供養のため、こちらも安心できる埋葬方法といえます。

- 散骨:条例や土地管理者の許可が必要で、細かく砕いた遺骨を海や山林に撒くこと

- 樹木葬:樹木を墓標とし、土へ直接納骨すること

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

役目を終えた骨壷の処分方法

お墓のお骨を整理した際や墓じまいの際、骨壷が不要になることがあります。

ここでは役目を終えた骨壷の処分方法について解説します。

自治体の不燃物として処分する

骨壷は様々な素材で作られているため、種類に応じて自治体のルールに則り処分します。

処分する際は、骨壷の原型が分からない程度に粉砕し、不燃物として処理しましょう。

収集される方が破片で負傷することがないよう、新聞紙などで包む配慮も必要です。

骨壷を処分することに気が引ける場合は僧侶へ供養をお願いしましょう。

業者に依頼する

遺骨を長く納めていた骨壷を処分することに、どうしても躊躇する場合もあります。

その場合、処分サービスを請け負う一部の葬儀社や石材店へ依頼する方法もあります。

処分の際は僧侶によるお焚き上げなどの供養が必要なケースが多いようです。

いずれも相応の料金が発生するため、菩提寺へ相談するなどの確認が必要です。

スポンサーリンク骨壷の置き方についてのまとめ

ここまで骨壷の置き方の情報や、正しい保管方法について解説しました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 骨壷は全収骨の東日本は7寸、部分収骨の西日本は3~5寸が主流

- 後飾り祭壇は宗教により違いがあり、納骨の儀式の後に片付ける

- 納骨までの骨壷は、後飾り祭壇・仏間・専用の台にて安置する

- 骨壷の保管は、いつまで手元に置くかを決め、寒暖差や湿気に注意

- 手元供養が難しくなった場合は、永代供養や自然葬で供養する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の中身はどうなっている?遺骨をきれいに保つ方法などを解説

お墓

更新日:2022.05.10

骨壷を仏壇に置くには?適切に安置する方法や注意点を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の水抜き方法は?水が溜まる原因と対策を説明