お墓

骨壷を仏壇に置くには?適切に安置する方法や注意点を解説

更新日:2022.05.10 公開日:2022.01.26

記事のポイントを先取り!

- 仏壇に骨壷を安置しても違法にあたらない

- 遺骨にはカビが生えやすいため保管場所に注意する

- 将来的に骨壷をどうするのかを事前に考えておくことが大切

火葬後の遺骨は骨壷に納められ、ひとまず自宅へ安置されます。

ですが、骨壷をそのまま仏壇に置いておくことはできるのでしょうか?

そこでこの記事では、仏壇に骨壷を安置する際の詳細についてご説明します。

骨壷を置く適切な場所についても、この機会に学んでおきましょう。

骨壷を仏壇に安置しておく際の注意点にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

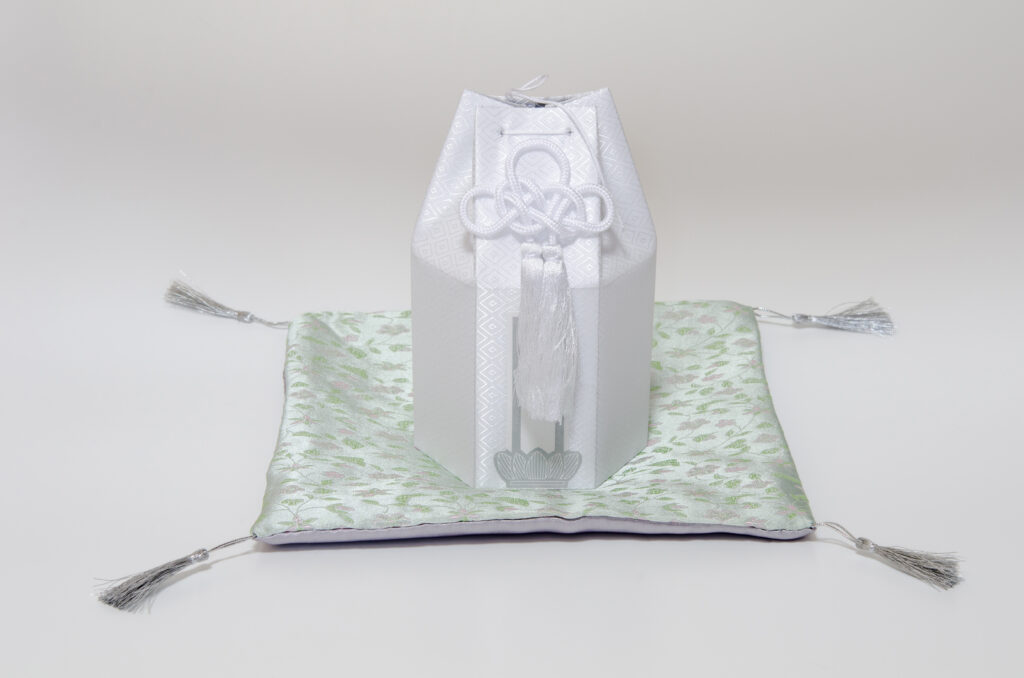

骨壷とは

骨壷とは、火葬した遺骨を納めておく壷のことです。

サイズは2~7寸(1寸は3.03cm)くらいまで幅広く展開されています。

骨壷のサイズは主に円柱形である胴部分の直径を指します。

関東地方では7寸、関西地方では5寸の骨壷がよく使用されます。

なぜ、大きさに差があるのかというと、収骨する遺骨の量が異なるためです。

関東地方では基本的に全骨を納めますが、関西地方では分骨が主流なので小さめの骨壷となります。

分骨や手元供養など遺骨の量が少ない場合は2〜4寸、全骨であれば5〜7寸ほどが大きさの目安です。

8寸など大きめの骨壷もありますが、こちらは複数の遺骨を納める際に適切なサイズです。

骨壷の形状は、大きく分けると「白並タイプ」と「切立タイプ」の2通りがあります。

白波タイプは骨壷の蓋が内側に入り込む形状で、切立タイプは蓋が外側を覆うように閉める形状です。

切立タイプのほうが白並タイプよりも湿気がこもりづらくおすすめです。

近年はミニ骨壷という手のひらサイズの小さな骨壷も販売しています。

ミニ骨壷に大きさの定義はありませんが、一般的には片手で持てるくらいか、両手で包めるくらいのサイズを指します。

仏壇においても場所を取らない大きさですし、素材もガラスや金属・陶器などさまざまなタイプがあります。

リビングにインテリアとして飾っておいても違和感がありません。

骨壷を仏壇に置いてもいい?

故人を失った悲しみから立ち直れず、お墓に納骨するのをためらう方もいるでしょう。

自宅の仏壇で、骨壷をずっと安置することは可能なのでしょうか?

骨壷を仏壇に置いても問題ない

骨壷を仏壇に安置することは、法的にみても問題ありません。

そもそも日本では納骨する期限はなく、骨壷を仏壇に安置するかどうかは個人の自由となります。

本来、仏壇とはご本尊を祀るのがメインであるため、遺骨を安置するのはあまり適切ではないといえます。

仏壇には位牌を安置するのが一般的ですが、宗教的なこだわりがなければ特に気にしなくても大丈夫です。

仏壇に骨壷を置くメリット・デメリット

仏壇に骨壷を置くメリットとデメリットについて解説します。

<メリット>

- 経済的負担が軽い

新しくお墓を建てて納骨する場合、70万〜250万円ほどの墓石代に加えて、永代使用料や年間管理費などの支払いがあります。

また、納骨する際は納骨費用のほかに僧侶へのお布施も必要です。

仏壇に骨壷を安置することでこれらの費用はかかりません。

- お墓参りの必要がない

遠方にお墓があったり、高齢になってお墓参りが難しい場合なども仏壇に手を合わせるだけでお参りができます。

- 故人をいつでも近くに感じられる

お墓に行かなくても、仏壇でお参りすることでいつでも故人を身近に感じられます。

<デメリット>

- 親族から同意を得にくい

特に年配の方などは「先祖代々のお墓に納骨するべき」という考えの方もいらっしゃるでしょう。

仏壇に安置すると決めた際は、親族と後々トラブルにならないよう事前にきちんと話しあうことが大切です。

- 自然災害や火事で紛失の恐れがある

自宅に安置している場合、火災などで仏壇や骨壷が焼失する恐れもあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷を仏壇に置くときの注意点

仏壇へ骨壷を置く際にはどんなことに注意すればいいのでしょうか?

骨壷のサイズや保存方法、また骨壷を置く適切な場所についてお伝えします。

仏壇に置く適切な場所

近年は遺骨を納める引き出しがついた仏壇や、骨壷を置くスペースのある仏壇が販売されています。

しかし、仏壇とは本来ご本尊をお祀りする場所であり、いわば寺院のミニチュア版です。

遺骨を安置するのは、あまり適切ではないといえるでしょう。

そのため、仏壇に骨壷を置きたいのであれば専用の台を設置するか、葬儀後に設置する後飾り祭壇をそのまま利用する方法があります。

後飾り祭壇とは、火葬後に骨壷を自宅に持ち帰った際に安置する祭壇のことです。

一般的に四十九日までは後飾り祭壇でお祀りすることになっています。

後飾り祭壇は仏壇の前に置くことが多いですが、置き場所がない場合は部屋の北側か西側の窓際でも問題ありません。

仏壇に適した骨壷を選ぶ

安置した骨壷をいずれ埋葬する予定がある場合は、埋葬時に適したサイズを選ぶことが大切です。

関東であれば7寸、関西であれば5寸ほどが標準ですが、あくまでも遺骨の量に重きを置いて考えてください。

手元供養の場合は小サイズの骨壷にする

手元供養で安置する場合は、2~4寸ほどの小さめサイズの骨壷がおすすめです。

手元供養の骨壷は、ある程度重みのあるタイプを選びましょう。

骨壷が小さいと全体的に軽量となり倒れやすくなってしまうためです。

長期安置する場合は保存方法を知っておく

遺骨は安置場所によってカビが生えてしまうことがあるため、保存方法に気を付けましょう。

遺骨は800度以上の温度で焼骨されますが、焼かれた後の骨は表面に無数の穴が開いた「多孔質」の状態になります。

骨壷は密閉容器ではないため、遺骨はこの表面の穴から空気中の水分を取り込んでしまいます。

風通しの悪い部屋にある仏壇や、クローゼットの中に置くと骨壷の中に湿気が溜まり、カビの原因となるため避けてください。

また、遺骨を木箱から出したり素手で触れたりするのはNGです。

空気中のホコリや手の皮脂が栄養分となり、カビが生えやすくなってしまいます。

対策としては密閉性の高い骨壷に入れたり、乾燥材を入れる方法があります。

桐素材の骨壷も水分を吸収してくれる効果があるようです。

遺骨をそのまま保管せず、粉骨して真空パックに入れてから骨壷へ納める方法もあります。

骨壷をずっと仏壇に安置しても問題ないか?

骨壷を仏壇に安置しておくのは違法にならないのでしょうか?

自宅供養とした骨壷を再び埋葬することは可能なのか、という疑問にもお答えします。

必ず埋葬する必要はない

遺骨は必ず埋葬する必要はないことになっています。

納骨に期限はありませんし、遺骨を埋葬するかどうかは個人の意志で決められます。

お墓と遺骨に関する法律として「墓地・埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があります。

この法律によると、墓地と指定されている土地以外の、自宅などに埋葬するのは違法とされています。

埋葬ではなく自宅の仏壇などに安置することは違法となりません。

一旦、仏壇へ安置していた骨壷を何年後かに埋葬することも可能です。

将来どうするか事前に決めておくことは必要

骨壷を仏壇で安置する際に心配なのが、管理している方に万が一のことがあった場合です。

高齢になり老後施設に入ることを余儀なくされたときや、急に亡くなってしまった際の対処法を決めておきましょう。

「仏壇に骨壷を安置するのは5年間」のように最初から期限を決めておくのもいいでしょう。

家族や菩提寺にその旨を伝えておけば、もしものときも安心です。

跡継ぎがいないために納骨が難しい場合は、散骨などの自然葬もおすすめです。

遺灰を海や山に撒くことは違法に当たりません。

散骨は業者へ依頼するのが一般的です。

海洋散骨ですと、遺族が乗船して遺灰を撒くこともできますが、業者に委託するコースもあります。

個別のお見送りなら20万〜30万円、業者へ委託するなら5万円ほどで請け負ってくれるようです。

ちなみに粉骨も業者が行ってくれますが、別途2万円ほど料金がかかります。

大切に安置していた骨壷が処分されてしまうことのないよう、早めの対策をしておきましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

骨壷と仏壇まとめ

ここまで、骨壷を仏壇に安置する際の詳細を中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。

- 骨壷を仏壇に安置するのは違法ではない

- 骨壷は乾燥剤を入れたり風通しの良い部屋で保管する

- 骨壷を安置する方に万が一のことがあった場合を考えておく

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の中身はどうなっている?遺骨をきれいに保つ方法などを解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の水抜き方法は?水が溜まる原因と対策を説明