終活

身内が孤独死した場合、遺品整理はどうすればいいの?

更新日:2022.04.23 公開日:2022.04.16

記事のポイントを先取り!

- ・遺品整理業者は、迅速に対応してくれる業者がおすすめ

- ・特殊清掃する前の部屋には勝手に入らないことが大切である

- ・特別縁故者からの請求がない相続財産は国庫に帰属する

近年では核家族化によって高齢者の独居が増加していますが、孤独死した場合の遺品整理についてはご存知でしょうか。

高齢者が非常に増えている現代で、孤独死は他人事ではない状況になっています。

そこでこの記事は、身内が孤独死した場合の遺品整理について詳しく説明していきます。

この機会に、遺品整理の際の流れや注意点を覚えておきましょう。

身内がいない場合は遺産や遺品はどうなるかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 遺品整理とは

- 身内の孤独死発覚から遺品整理までの流れ

- 身内が孤独死した場合の遺品整理の方法

- 孤独死の場合の遺品整理の注意点

- 特殊清掃の流れ

- 遺品整理業者の選び方

- 特殊清掃の費用相場

- 身内がいない場合は遺産や遺品はどうなる?

- 孤独死の場合の遺品整理についてのまとめ

遺品整理とは

遺品整理とは、人が亡くなったあとに故人の残した物を整理して故人の暮らしていた家や部屋をきれいにすることです。

別名「家財整理」や「遺品処分」あるいは「遺品処理」などと呼ばれることもあります。

故人の残した物と一言に言っても非常に幅広く、単純に生活用品や家具以外に、財産や遺書、預金通帳やクレジットカード、土地や建物など多岐にわたります。

処分の方法もゴミとして処分できる物もあれば、買取業者に依頼したり、中には法的な手続きが必要なものまであります。

遺品整理をすることで、遺族にとっては故人との別れを実感できる機会にもなり、一区切りつくタイミングとなることでしょう。

故人が急死した場合には、何から整理すればよいのかわからず、遺族にとっては非常に労力や根気の必要な作業になります。

身内の孤独死発覚から遺品整理までの流れ

遺品整理の意味合いが理解できたところで、次は身内の孤独死発覚からの流れについて紹介していきます。

突然のことに慌てないためにも、この機会に流れを知っておきましょう。

警察からの連絡

孤独死の場合では、遺体を発見した第一発見者が警察に通報することが一般的です。

発見者はご家族とは限らず、近隣住民や知人などが発見するケースもあります。

通報を受けた警察は、事件性がないか確認するためにまずは遺体を引き取り、検死することになります。

現場検証や検死の後に親族へ連絡が入る

警察が住民票や戸籍を調べて身元を確認し、身寄りがいないかを調査します。

身寄りがいた場合には、警察から身内の方に訃報の連絡が入ることになります。

孤独死のケースでは親族と関係を絶っている方も多く、連絡がつかない場合には1親等から順に6親等までの親族に連絡していくことが一般的です。

ちなみに、1親等は「父母や子」のことで、6親等に当たるのは「はとこ」や「いとこの孫」になります。

このように6親等となると「会ったこともない親戚」といったケースも考えられるのです。

遺体引き取り後の処理や死後手続きを依頼

身内の方と連絡が取れれば、次に遺体の引き取り処理や死後手続きの依頼が行われます。

一般的には、警察で遺体の引き渡しを終えた後は、金品が返却されて故人の自宅に入ることも可能になります。

葬儀の手配

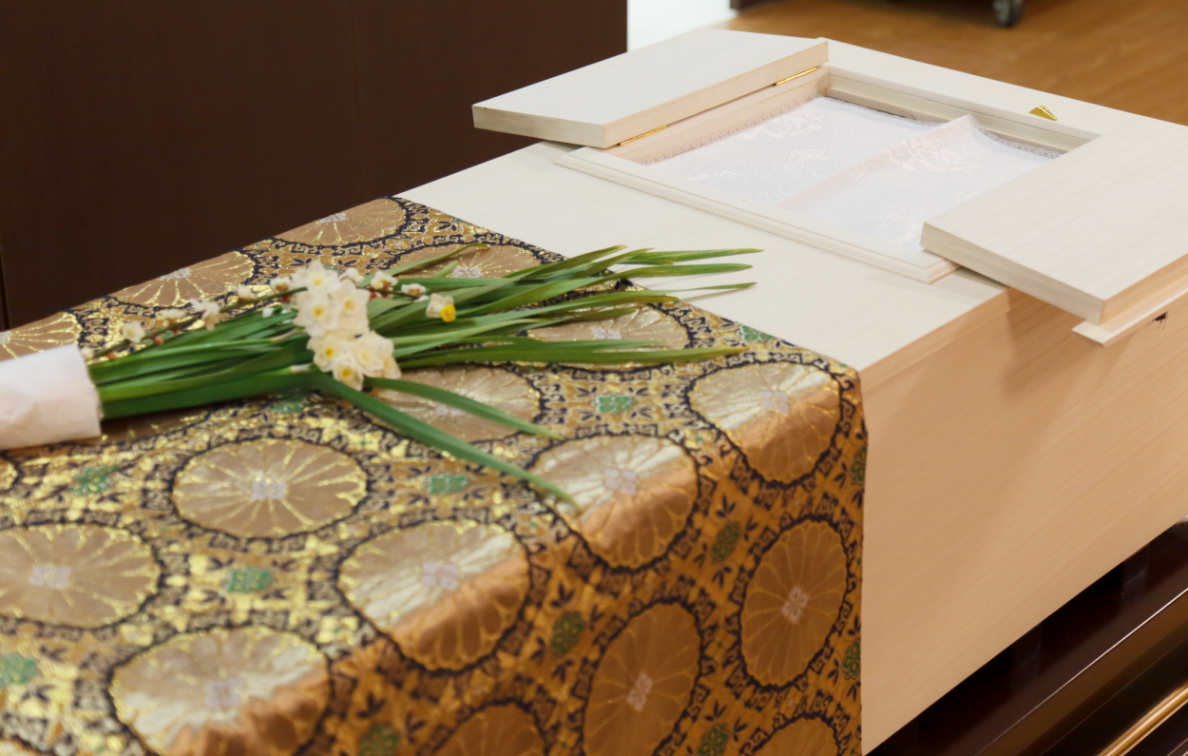

遺体の引き取り後は病院や自宅で亡くなられたケースと同様に、まずは葬儀社を決める必要があります。

葬儀社を選ぶ際には希望する葬儀の内容や費用をもとに比較して、自分たちの要望や予算に合った葬儀社に依頼するようにしましょう。

なお遺体の状態によっては、葬儀する前に火葬が行われるケースもあります。

このような場合には、遺体の代わりに遺骨を祭壇に置いて葬儀を行うことになります。

死亡届を出す

孤独死のケースでは、準備期間が少ない分急いで必要な手続きを行わなければいけません。

死亡届は原則として、死亡の事実を知ってから7日間以内に提出しなければならないと定められています。

検死が終わると、警察から死体検案書をもらえるので、これを市役所や役場に持参し提出することで死

亡届の手続きが可能になります。

提出先は原則として、故人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場にて行います。

死亡届は誰でも提出できるわけではなく、戸籍法にて死亡届を提出できる方は定められていますので以下にまとめます。

・同居している親族

・同居していない親族

・同居人

・家主や地主、大家など

上記以外の友人や知人などが提出しても受理されないので、覚えておきましょう。

死亡届が受理されて「火葬許可証」が発行されれば、葬儀や火葬、埋葬を行うことが可能になります。

相続の手続き

一般的に親族が亡くなると相続の手続きが必要になりますが、これは孤独死でも同様になります。

相続とは、故人が所有していた不動産や預貯金などの財産や権利、借金などの支払い義務を相続人に移すことです。

孤独死のケースでは、家族や親戚と絶縁状態であったりするケースも少なくありません。

そのような中で相続の手続きを行うことは、家族間のトラブルに繋がるリスクもあります。

残された家族でよく話し合い、相続手続きを行っていくことをおすすめします。

相続人の把握

相続の手続きを行う際には、できれば連絡が取れる相続人同士で情報の共有をするようにしましょう。

この理由としては、孤独死したという情報が他の家族や親戚にも入っている可能性があり、親族が別途で行動してしまうとすれ違いなどが発生する可能性があるのです。

相続の手続きは大切なものになりますので、家族間でよく話し合って進めていくことが非常に大切になります。

相続放棄

遺品整理にて財産の内容と総額がわかったら、次は相続するかどうかを決めていきます。

例えば、故人に借金があったり遺品の相続や遺品の整理をしたくないといったケースでは、相続放棄をする権利があります。

相続放棄とは、被相続人つまり故人の財産に対する相続権の一切を放棄するといった意味合いになります。

不動産や預貯金、株などのプラスの財産に加えて、借金などの負の財産も放棄することが可能になるので家族間でよく話し合って検討しましょう。

明らかに借金などの負債額が多いケースや、遺族間での相続トラブルに巻き込まれたくないといった思いがあった際に、相続放棄をすることが多いようです。

ただし、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、時間に余裕を持って早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

部屋の原状回復

孤独死にて発見が遅れてしまったケースなどでは、一般的な遺品整理とは別に「特殊清掃」と言われる作業が必要になります。

この理由としては、孤独死にて発見が遅れてしまった部屋は血液や体液などで室内が汚れていたり、遺体の腐敗にて独特の臭いが残っていてなかなか取れないためです。

部屋についたシミや臭いは自分で取ることは難しいため、特殊清掃作業員に依頼して特殊清掃をしていただく形になります。

独居のため、生前も自宅の掃除などができず、ひどく荒れた状態になっていることも珍しくありません。

このような状態であれば、遺品整理や清掃は非常に大変な作業になります。

そのため、血液や体液、死臭や害虫を伴うような部屋に対しては、特殊清掃作業員が消臭や除菌作業などを行うことが一般的です。

身内が孤独死した場合の遺品整理の方法

次に、身内が孤独死したケースにおける遺品整理の方法について紹介していきます。

遺体の状態によって方法も異なるので、以下を参考にしてください。

遺体が腐敗してない場合

遺体が腐敗していないケースでは、通常どおりに遺品整理を行っていく流れとなります。

遺体が腐敗していたケースと比べると時間的にも余裕があるので、スケジュールを立てやすく、計画的に遺品整理を行うことが可能な傾向にあります。

遺品整理は分類に分けて考え、分類ごとに整理していくと進めやすくなります。

例えば、家具やスーツ、時計などの金銭的な価値がある物は売却するのか、形見分けするのか考えましょう。

また、遺産相続に関する書類などは期限があるものもあるため、早めに手続きするなど、優先順位をつけて考えていくことをおすすめします。

遺体が腐敗していた場合

遺体が腐敗していたケースでは、ただちに特殊清掃を行う必要があります。

警察より部屋の入室許可が出た段階で、できるだけ早く業者に依頼しましょう。

遺体が腐敗していた場合にはまず、遺体周囲の特殊清掃を行って腐敗物を撤去していく必要があります。

腐敗した体液は非常に強い死臭を放つため、特殊清掃員によってブラシや工具を使用しながら全てきれいに清掃されます。

特殊清掃が終わったら不用品を処分したり、部屋全体の清掃をしたりと、遺品整理に取り掛かっていきます。

孤独死の場合の遺品整理の注意点

次に、孤独死の場合の遺品整理の注意点について紹介していきます。

注意点をあらかじめ知っておくことで、トラブルなく安全に遺品整理を進めることに繋がりますので、以下をぜひご覧下さい。

特殊清掃する前の部屋には入らない

遺族によっては第三者に見られたくないものがあるかもしれないので、故人の尊厳を重視して遺品整理を自分たちで始めようと考える方もいます。

しかし、特殊清掃前に入室するということは危険なことなのです。

普段生活している中では想像できないような強い臭いにより、体調を崩してしまうこともあります。

遺体の状態が悪ければ、大きな精神的ショックを受けてトラウマになってしまうこともあるでしょう。

中には吐血や大量出血などで、部屋全体が血液でおおわれているような状況もあります。

遺族の方にとっては悲惨な状況であるため、孤独死となってしまったことに対して自分自身を責めてしまうこともあるようです。

このようにさまざまなリスクがあるため、まずはプロである特殊清掃員にお任せし、特殊清掃が終了した段階で室内に入るようにしましょう。

素手で遺品に触らない

孤独死のケースでは、遺品に故人の腐敗体液が付着しているケースもありますので、部屋にある物に素手で触れないようにしてください。

腐敗した体液は思っている以上に臭いが強いため、少しでも付いてしまうとなかなか臭いが取れず注意が必要です。

これらのことから、遺品整理にて家財道具や日用品の整理をする際には、手袋が必須となります。

また、死因によってはウイルスや細菌が遺体から出ており、部屋中に充満している可能性もあります。

必ずマスクを着用するようにし、死臭による体調不良を予防するようにしましょう。

勝手に窓を開けない

孤独死の現場では死臭が非常に強いため窓を開けたくなる方も多いかと思いますが、重要な注意点として勝手に窓を開けないようにしてください。

これは絶対に守っていただきたい注意点になり、換気目的で窓を開けることはタブーとされています。

例え一戸建てのケースであっても、強い死臭が近隣の家宅へと流れてしまい、大きなトラブルになってしまうリスクがあります。

ただでさえ身内の死によって精神的に辛い状態ですので、無用なトラブルを避けるためにも注意しておきましょう。

中には近隣住民の洗濯物に死臭が付いたなどで、損害賠償を請求されるようなケースもあるようです。

密閉された空間でやらなければいけない遺品整理の作業は、迅速に行う必要があるででしょう。

状態の良い物や貴重品のみ残す

孤独死の際は部屋に設置されていた家具や日用品などは、使用できないような状態になっていることがほとんどです。

例え故人の思い出が詰まった物であったり、故人が非常に大切にしていた思い入れの深い物であっても、血液や体液が付着しているものは処分することをおすすめします。

状態が良いと判断し残すと決めた遺品についても、十分に清掃や除菌した上で残すようにしてください。

この判断が難しいケースでは、プロの業者に依頼すると安心して遺品整理を進めることができます。

特殊清掃の流れ

次に、特殊清掃の流れについて紹介していきます。

基本的には特殊清掃の清掃員にて行ってもらえますが、流れを知ることは大切です。

腐敗物の撤去

入室したらまずは、死臭の発生源となっている腐敗物の撤去から始めます。

例えば、遺体の体液が付着した布団やカーペット、クッションなどはビニール袋で梱包して臭いの発生を防止します。

長い間遺体が放置されていたケースでは、非常に強い死臭が充満している環境になるので、防護服やゴム手袋を着用して作業を行っていきます。

腐敗液体の清掃

人が亡くなると、時間の経過と共に腐敗が徐々に始まっていきます。

お通夜や葬儀の際にドライアイスや特殊な処置によってきれいな状態を保てるようにしていますが、放置された遺体の腐敗は非常に早いです。

腐敗した遺体からは体液が流れ出て強い死臭を放つため、腐敗体液を取り除くことが必要になります。

特殊清掃員が、技術や専門性を生かしてきれいに腐敗体液を除去していきます。

また、床や畳などの腐敗体液が付着しているところは消毒を行うことが一般的です。

腐敗体液が強くこびりついた床などのケースでは、その上を歩いてしまうと腐敗体液による死臭を広げてしまうことに繋がります。

そのため、大きめの布をかぶせるなどして死臭が広がらないように対処していきます。

遺品整理

腐敗体液の処理が終了したら、遺品整理の作業に取りかかります。

遺族と相談しながら、遺族の要望に応じて遺品を整理していくことになります。

室内にある家財道具などの不用品を処分したら、次に部屋全体の清掃です。

腐敗体液が部屋の中のあらゆる物に付着したり死臭が付いたりしていますので、特殊清掃員は臭いをシャットアウトする特別なマスクを装着して清掃を進めていきます。

掃除機やホウキなどを使用して部屋中のホコリやチリを清掃し、部屋全体が片付いたところで遺品整理は終了になります。

消毒・消臭

部屋全体の清掃が終了したら、最後に消毒や消臭をしていきます。

腐敗体液の付着が多かった場所はもちろんのこと、天井や壁に向けても消毒液を散布することが一般的です。

故人が生前利用していたトイレや浴室にもしっかりと消毒液を散布して、部屋全体が無臭の状態になるようにしていきます。

遺体があったことがわからないような状態まで戻すことができたら、依頼者に室内を確認していただいて終了です。

特殊清掃が終了したら、特殊清掃員から遺族へ回収した遺品や部屋の鍵などがすべて引き渡されます。

遺品整理業者の選び方

次に、遺品整理業者の選び方について紹介していきます。

選び方のポイントを押さえることで思わぬトラブルを予防することにも繋がりますので、参考にしてください。

有資格者が在籍しているか確認する

遺品整理業者の選び方として大切なのが、専門的な知識や技術を有しているスタッフが在籍しているのか確認することです。

具体的には、特殊清掃士や遺品整理士、事件現場特殊清掃士などが挙げられます。

特殊清掃は必ずしも資格が必要な仕事ではありませんが、資格があるということは信頼できる質の高い仕事を依頼できると言えます。

腐敗した体液を安全に処理するための技術や感染症に対する知識があるので、遺族側としても安心してお任せすることができるでしょう。

遺品を整理する際にも、遺品整理士にお任せすれば故人の大切な遺品を丁寧に扱ってもらえます。

素早く対応してくれる

孤独死してから時間が経過しているケースでは、遺体の強い死臭にて近隣トラブルが発生する可能性があります。

そのためスピーディーに作業してもらい、死臭を排除したり清掃や遺品整理を進めてもらわなければいけません。

遺品整理業者の選び方のポイントとしては、見積もりから作業日までの時間が早く、早急に対応してもらえる業者を選ぶことが大切になります。

少しでも早く遺品整理を行うことで近隣トラブルを事前に防ぐことにも繋がりますので、素早く対応してもらえる業者を選びましょう。

作業費用の内訳が明確

孤独死での遺品整理は通常の遺品整理よりも費用がかかりますが、悪徳業者の場合には非常に高額な費用を請求されてしまうケースもあります。

そのため、必ず見積もりを出してもらい内容と費用が合っているのか確認してから、契約するようにしましょう。

費用が相場に合ったものなのか確認するためには、遺品整理の相場について知っておく必要があります。

費用の相場については、以下の章でも詳しく紹介していきますので、ぜひご覧ください。

特殊清掃の費用相場

特殊清掃の作業内容や流れが理解できたところで、実際に気になるのが費用の面であると思います。

孤独死のケースでは、ケースバイケースでそれぞれ費用が異なります。

例えば以下の条件で作業方法が変わりますので、価格も変動していきます。

死後何日目なのか

どこで亡くなったのか

どのように亡くなったのか

遺体の状態

このように状況によって作業方法が異なるので、決まった料金設定というものがないことが多いです。

ただし、間取りによって料金の目安はありますので以下で紹介していきます。

1LDKの場合

作業人数2〜4名で行い、費用相場は8万〜24万円程度になります。

2DKの場合

作業人数2〜5名で行い、費用相場は10万〜30万円程度です。

2LDKの場合

作業人数3〜6名で行い、費用相場は13万〜35万円程になります。

3LDKの場合

作業人数4〜8名で行い、費用相場は18万〜54万円程度のようです。

スポンサーリンク身内がいない場合は遺産や遺品はどうなる?

最後に、身内がいないケースでの遺産や遺品整理について紹介していきます。

未婚率が増加し出生率も低い現代では、身内がいない状態で孤独死するようなケースは年々増えることが予測されます。

以下で、身寄りがない状態で孤独死するケースとその際の遺品などの扱いについて紹介するので、参考にしてください。

特別縁故者がいる場合

特別縁故者がいるケースでは、相続財産の全て、または一部の分与を受けることが可能になります。

特別縁故者とは、故人と内縁関係にあった人や同居していた人、身の回りの世話をしていた人などが当てはまります。

自分が特別縁故者に当たるのか迷った場合には、税理士などに確認するといいでしょう。

国庫に帰属

日本では法律(※959条)にて特別縁故者からの請求がなく、処分されなかった相続財産は国庫に帰属することとなることが定められています。

これは孤独死をした方の意思とは関係なく、ほとんどの場合はその遺産が国に帰属されることとなるものです。

民法の制度上では、相続人がいることが明らかでない場合の遺産は以下のような流れで取り扱われます。

①相続財産管理人が選任される

②債権者や受遺者に対し、公告や催告をして申し出があれば遺産から弁済する

③相続人が明らかになっていない場合、公告により相続人を探す

④①〜③を終え、家庭裁判所の審判があれば残った遺産は特別縁故者に分与される⑤残った遺産に関しては国庫に帰属する

このような流れになりますので、最終的に遺産が国に帰属されることになるまでには最低でも1年以上の期間がかかるとされています。

また、相続財産管理人の選任には数十万円以上の資金が必要です。

手間や時間だけでなく、お金もかかることです。

相続権のない関係者がわざわざ相続財産管理人の申立てをすることは少なく、遺産がそのまま放置されることもあります。

孤独死の場合の遺品整理についてのまとめ

ここまで孤独死の遺品整理の流れについてや、注意点を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 遺品整理とは故人の遺品を整理すること

- 孤独死で発見された場合、1親等~6親等までの親族に順に連絡する

- 孤独死では特殊清掃が必要な場合がある

- 身内がいない場合の遺品は特別縁故者に分与される

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。