お墓

骨壷への名前の書き方とは?名前を書く理由や書く内容などを紹介

更新日:2022.05.18 公開日:2022.01.25

記事のポイントを先取り!

- 納骨した後は誰の骨壷か分からなくなるため名前を書く

- 名前は油性ペンで蓋の表部分に書くのが最も良い

- 墓じまいで名称不明の骨壷が見つかったときは、改葬するのが好ましい

骨壷には名前を書けることをご存知でしょうか。

骨壷に名前を書く理由、書くべき内容、どこに書けばいいか知っておくと良いでしょう。

そこで、この記事では骨壷の名前の書き方について詳しく説明していきます。

この機会に、骨壷へ名前を書く際のマナーについて覚えておきましょう。

墓じまいで名称不明の骨壷が見つかった場合の対応方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

骨壷に名前を書く理由

昔は骨壷に名前を書くことはありませんでしたが、最近は名前を書くことも多くなっています。

骨壷に名前を書くことで納骨堂(カロート)へ納めた後にも、誰の遺骨であるのか明確にできるためです。

一見、お墓に納骨した後は誰の骨壷であるのかわかる必要はないように思われます。

しかし、先祖代々の墓を継いでいる場合は納骨できるスぺースがなくなってくるので納骨堂内を整理する必要が出てきます。

その際に骨壷に名前を書いておくことで、誰の遺骨かわかるので整理しやすくなります。

また、近年では散骨や永代供養が人気を集めていることから墓じまいを考える人も多くなっています。

墓じまいをする際にも、骨壷に名前を書いておくことで供養方法を決めやすくなるでしょう。

名前の書き方

名前は自分で書く方法や、専門の業者に委託する方法もあります。

ここでは、自分で名前を書く際の書き方を説明していきます。

油性ペンで名前を書く

名前を書いても、消えてしまっては意味がありません。

油性ペンで書くようにしましょう。

名前以外に書く内容

そもそも書かなければいけないものではないので、決まりはありません。

自由に記入内容を決めることが出来ます。

ここでは、名前を書く際に一緒に書かれている一例を紹介します。

是非参考にして下さい。

- 没年

- 年齢

- ニックネーム

- 戒名

- 故人へのメッセージ

名前を書く場所

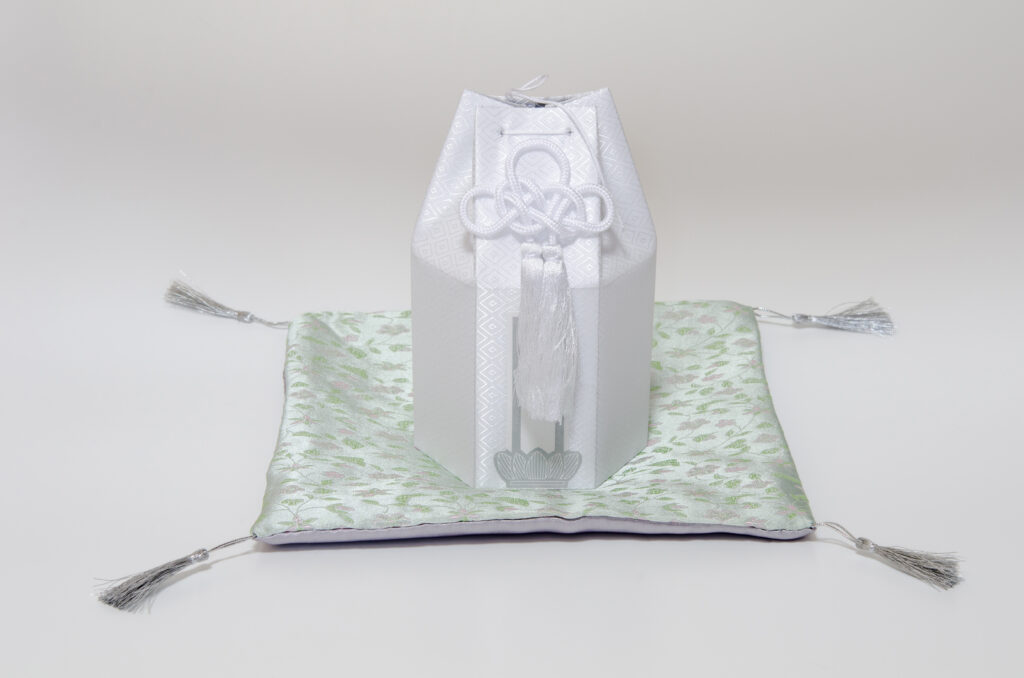

骨壷に名前を書く際は側面、蓋の表部分、蓋の後部分のどこかに書きます。

直接油性ペンで骨壷に書いて問題ありません。

骨壷を開けずに一目で誰の骨壷かわかるようにするためには、蓋の表部分が最も良いです。

しかし、蓋には凹凸があるので書きにくい場合は側面に書きましょう。

地域によっては骨壷ではなく、名前を書いた木札を遺骨と一緒に納めることもあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

書き方の種類

骨壷への名前の書き方は、専門の業者に依頼することで直接書き込む以外にも方法があります。

骨壷に直接彫刻してもらうタイプや刻印プレートを注文し骨壷に貼り付けるタイプもあります。

タイプ別に紹介していきます。

- 直接刻印する場合:骨壷を購入する際に彫刻がセットになっているものや現在所持している骨壷に彫刻するものがあります。

骨壷はネット通販でも手軽に購入できます。

中には骨壷に桜模様や富士が描かれた美しいタイプも販売されています。

書体や文字色が選択できる業者もあるので納得のいく業者を探してみましょう。

骨壷のサイズや装飾によって価格は異なりますが、5寸で6,000円前後が相場になります。

次に、現在所持している骨壷に刻印する場合は、自宅にまで専用の機械を車で運び、自宅の駐車場や庭で彫刻する業者もあります。

費用相場は8,000円前後になります。 - 刻印プレートを貼り付ける場合:現在お持ちの骨壷に貼り付けるネームプレートがあります。

ネット通販でも取り扱いがあります。

専用の強力接着剤がセットになっているものがほとんどなので、剥がれてしまう心配はありません。

費用相場は3,000円前後です。 - 名前シールを貼り付ける場合:納骨堂に納める骨壷には耐久性が弱いので不向きになります。

手元供養に使用するミニ骨壷の場合利用されています。

ミニ骨壷とセットとして販売されているものが多いです。

名前シール単品での販売は、ペット用の骨壷へ使うものが販売されています。

骨壷に名前は書かなくても良い?

昔は骨壷に名前は書かないことが一般的でした。

誰の遺骨であるのかはあまり気にしていなかったようです。

ちなみに現在でも、骨壷に名前を書くことは義務ではありません。

そのため、骨壷に名前は書かなくても全く問題ありません。

そもそも、骨壷を使用せずに遺骨のみ取り出して納骨堂へ納骨する地域もあります。

ただ、遺骨が誰のものであるのかを把握できるようにするために記入しています。

また昨今では、名前だけではなく故人への感謝の気持ちも記入される方もいらっしゃいます。

その他にも、骨壷に名前を書くだけでなく名前を刻印した骨壷用の台座もあります。

自分のお墓に納骨する場合は問題ないのですが、集合墓の場合、霊園や寺院から骨壷と遺骨以外の装飾品は断られる可能性があります。

あくまで自己責任になりますが、名前を書くのか、書かないのか、またはその他の情報を書くのか個人で自由に選択できます。

ただし、骨壷に名前を書かなかったことに困るのは分骨を考えたときです。

お墓に納骨した後は分骨できないものと思われている方もいると思いますが、実はお墓に納骨した後でも分骨が出来るのです。

お墓に納骨した後に分骨したい場合は、まず墓地を管理している寺院や管理会社に分骨証明書の発行を依頼します。

そして閉眼供養(へいがんくよう)や納骨堂から遺骨を取り出す日程を決めます。

遺骨を取り出した後、開眼供養(かいがんくよう)を行います。

分骨先で納骨した後、こちらでも開眼供養を行います。

故人の魂を扱う儀式なので、間違いのないように執り行いましょう。

分骨証明書の発行手数料の相場は1通数100円前後です。

寺開眼供養や閉眼供養の費用相場は1万〜3万円前後になります。

寺院や霊園によって金額に差が出るので事前に確認しましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

墓じまいで名称不明の骨壷が見つかったら

近年、お墓の手入れが不可能な場合や、お墓を継ぐ子孫がいない方が増加しています。

そこで、散骨や永代供養が注目されています。

お墓を持っていなければ問題はありませんが、先祖代々受け継いでいるお墓がある場合は墓じまいをしなければなりません。

その際の手続きに改葬(かいそう)があります。

改葬とは、既にお墓に納骨した遺骨を取り出し散骨することや別のお墓に移動させることをいいます。

簡単にいうならば、お墓の引っ越しです。

この改葬をするときは「改葬許可証」を取得する必要があります。

改葬許可証を取得するためには「改葬許可申請書」を提出します。

改葬許可申請書自治体によってはホームページから取得できる場合もあります。

お住まいの自治体のホームページから確認してください。

では、名称不明の骨壷が見つかった際の改葬許可申請書の記入方法を紹介していきます。

改葬許可申請書の書き方

改葬許可申請書には故人の氏名、本籍、住所などを書く必要があります。

このときに、骨壷に名前が書かれていなければ困ってしまいます。

では、名称不明の骨壷が見つかった場合は、改葬できないのではと心配に思われるかもしれません。

ご安心ください、もし名称不明の骨壷が見つかったとしても「不詳」と記入すれば問題ありません。

改葬許可申請書は自分がわかる範囲で記入すれば良いのです。

全ての情報が不詳であったとしても、許可が下りないということはありません。

骨壷の確認方法

名称不明の骨壷であっても、改葬許可申請書は問題なく提出できますが、情報が分かるにこしたことはありません。

親族の誰もわからない場合は、菩提寺や墓地の管理者に聞いてみたり、戸籍、墓誌に彫ってある文字から調べてみましょう。

法事など親族が集まる機会があれば、家系図を作成しておくと良いでしょう。

墓じまいは手順通りに行えば、難しいものではありません。

名称不明の遺骨であっても、手続き自体は変わりません。

そのため、通常の墓じまいの手順に則り行いましょう。

スポンサーリンク骨壷の名前の書き方まとめ

ここまで骨壷の名前の書き方を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 誰の遺骨であるのか証明するために骨壷へ名前を書く

- 自分で書く場合は、消えてしまわないよう油性マジックを使う

- 骨壷に名前を書く以外にも彫刻する、名前をプレートに入れる方法もある

- 骨壷に名前を書く際は側面、蓋の表部分、蓋の後部分

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷を開けることはできる?開け方や手元供養の方法を解説

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の置き方に決まりはあるの?正しい保管方法などを解説

お墓

更新日:2022.02.24

風呂敷を使った骨壷の包み方とは?風呂敷の選び方や運び方も解説!

お墓

更新日:2022.04.23

骨壷の持ち運びはどうすればいい?持ち運びの際の注意点などを解説