お墓

手元供養のやり方とは?全骨と分骨それぞれの方法を紹介

更新日:2022.11.19 公開日:2021.12.04

記事のポイントを先取り!

- 手元供養は安い費用で行える

- 手元供養には全骨と分骨がある

- 将来的な遺骨の扱いに注意する

故人を身近に感じながら供養を行いたい人には、遺骨を手元に置いて供養する「手元供養」がおすすめです。

新しい供養方法として近年特に人気がある手元供養ですが、やり方がよくわからない人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、手元供養のやり方について解説していきます。

また、手元供養によってできる遺骨を使った加工品についてもご紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

手元供養とは

近年、住環境・少子化・家族構成の変化など、故人や先祖の供養方法も多様化しています。

お墓が遠く定期的に供養ができなかったり、住まいが狭くて仏壇を置くことができないといった環境の中で、手元供養を行う人が増えてきました。

ここからは手元供養の概要や、どのようにして行うのかについて解説していきます。

手元供養の内容

手元供養とは、遺骨の全部もしくは一部を身近なところに置いて故人の供養を行うことです。

手元供養が一般的になったのは、2000年代に入ってからと言われています。

お墓参りに行かなくても供養したい、いつでも故人を近くに感じていたいという思いから行われています。

自宅に遺骨を保管するだけではなく、身に着けられるアクセサリーなどに加工して、遺骨を持ち歩くこともできます。

遺骨の埋葬は「墓地、埋葬等に関する法律」で決められていますので、庭などに勝手に埋めることはできません。

ただし遺骨を埋葬せずに自宅に保管して供養することは、法律上問題なく行えます。

そのため最近は、遺骨を近くに保管する手元供養を選ぶ人が増えています。

全骨と分骨について

手元供養には遺骨のすべてを保管する「全骨」と一部を保管する「分骨」があります。

分骨の場合は、お墓に納骨し一部だけを手元供養します。

どちらが良いというのはありませんが、手元供養を行う人のほとんどが分骨を選択します。

全骨について

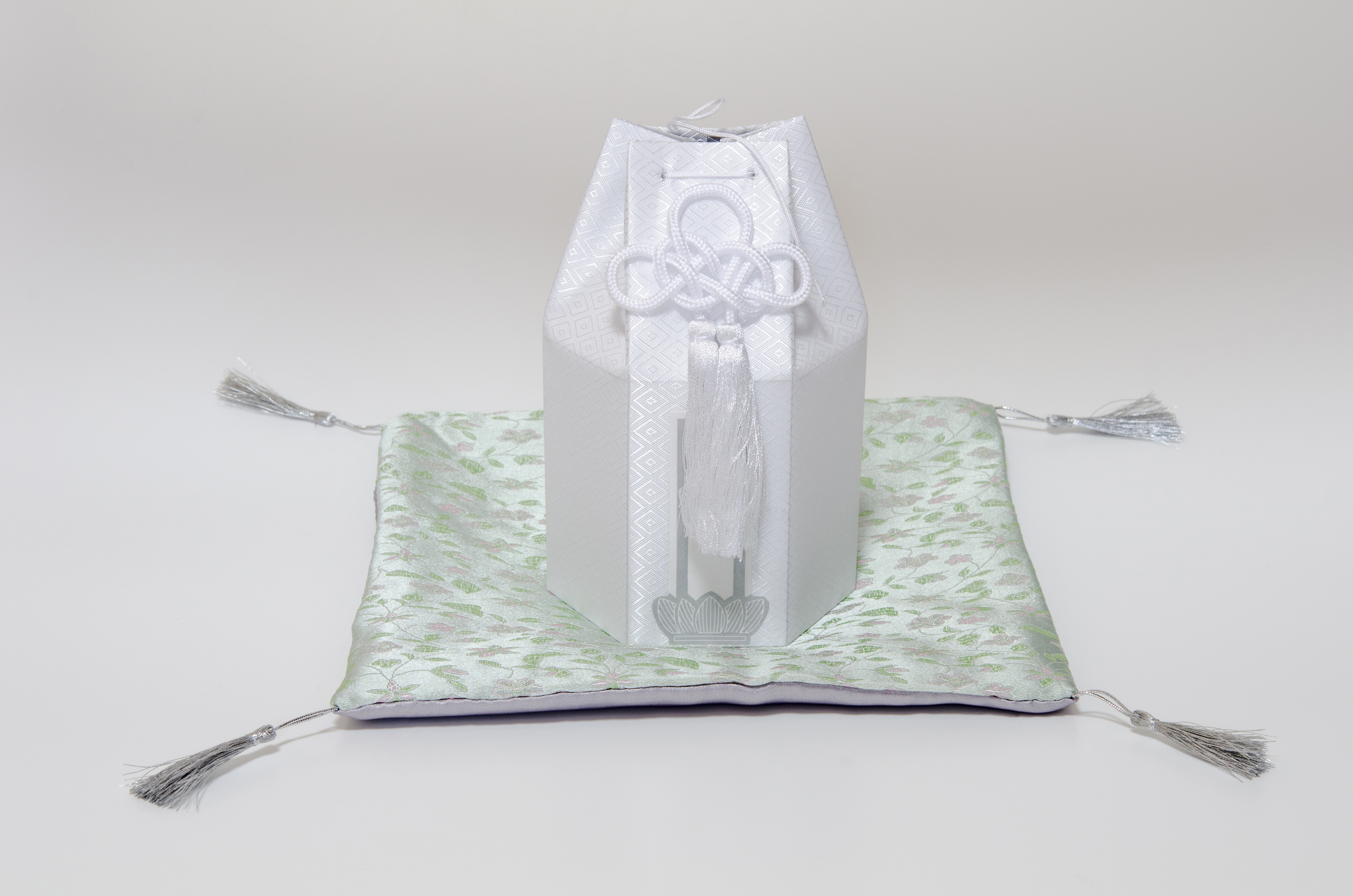

全骨の手元供養を行う場合は、遺骨を全て入れておけるだけの骨壺が必要です。

手元供養用の骨壺は、お墓に納骨する骨壺の10分の1なので、全ての遺骨を収納するためには骨壺を複数用意しなければなりません。

複数の骨壺に遺骨を小分けにして納め、それを家のどこに置くのかも検討します。

骨壺の数を減らすために、遺骨を粉骨して体積を減らすことも多いです。

骨壺を納めるスペースがある仏壇を用意すると、手間がかからず最適な場所に置くことができます。

分骨について

分骨の場合は、遺骨を埋葬分と手元供養分に分けて供養を行います。

一握り程度の遺骨を保管することが多く、骨壺もミニサイズで納まります。

またアクセサリーに加工することで身に着けることができ、いつでも故人を身近に感じることができます。

通常分骨を行って別々の場所に遺骨を納める場合には、墓地や寺院に「分骨証明書」を提出する必要があります。

手元供養の場合は埋葬するわけではないため必要ありませんが、いずれどこかに納めることになった場合は必要になります。

あらかじめ発行してもらい、保管しておくのがおすすめです。

手元供養する際の注意点

手元供養を行いたいけど、後でトラブルになるのが不安という方も多いでしょう。

大切なのは自分の家族だけで決めるのではなく、お寺や親族にもよく相談して了承を得てから行うことです。

遺骨には所有者があり、承諾なしで分骨を行うことができません。

また住職の了承も得ないと、分骨の場合は遺骨を埋葬してもらうことが出来なくなってしまう可能性があります。

遺骨の供養は親族にも関わる問題のため、よく話し合って理解を得たうえで手元供養を行いましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養のやり方「全骨」

手元供養は全骨と分骨でやり方や注意点が違い、地域によっても考え方が違います。

ここからは、全骨の手元供養のやり方を解説します。

準備

手元供養に必要な道具を準備します。

全骨の場合、遺骨を納める骨壺はすべての骨を入れなければいけないので、十分な容積の骨壺が必要になります。

手元供養用の骨壺は、分骨用に小さなサイズしかない場合がありますので、いくつかの骨壺を用意し分けて入れます。

手元供養用の骨壺ではなく、切立タイプの骨壺だと6寸の大きさがあり全骨が納まります。

また全ての遺骨を入れるために「粉骨」を行うのも、一つの手段です。

粉骨をすると遺骨の体積は5分の1〜4分の1になりますので、小さい骨壺にも収めることができます。

やり方

全骨の骨壺は大きいので、置くスペースを確保しなければいけません。

家庭で手元供養を行うときは、納骨スペースがある仏壇を用意するのがおすすめです。

台付きタイプの仏壇には、下に骨壺を置くスペースがあり、全骨を納められる仏壇代も販売しています。

仏壇に遺骨を入れ、毎日手を合わせることで遺骨を供養します。

関東と関西の違いによる注意点

関東と関西では、骨を拾う量が違います。

関東の場合は「全骨収骨」といって火葬の後、遺骨のすべてを骨壺に収骨することが多いです。

全部をいれるので、骨壺のサイズは大きくなり6寸~7寸になります。

関西の場合は、火葬の後に遺骨の一部を骨壺に入れる「部分収骨」が多いです。

骨壺のサイズは3寸~5寸と関東に比べると、かなり小さくなります。

そのため、手元供養もしやすいでしょう。

関西で遺骨を完全に収骨したい場合は、事前に葬儀社や火葬場の人にその旨を伝え、相談しておきましょう。

スポンサーリンク手元供養のやり方「分骨」

遺骨の一部を手元に残して供養を行うことを、分骨と言います。

分骨は仏壇において供養を行うほかに、アクセサリーに加工して身に着け、常に故人を身近に感じたい人におすすめの供養方法でもあります。

分骨をスムーズに行うためにも、事前の準備ややり方を確認しておきましょう。

準備

分骨を行う場合も、遺骨を納める骨壺を用意します。

骨壺は色々なサイズがありますので、どれくらい分骨するかによって大きさを選びます。

アクセサリーに加工する場合は、骨壺を用意しないで密封できる容器に入れて分骨しても問題ありません。

骨壺は、火葬場やネットショップなどで購入できます

やり方

まずは親族に相談して、分骨することの承諾をもらいます。

親族の中にも分骨して欲しいという人がいるかもしれないので、どれくらい分骨するかを事前に話し合います。

分骨の場合は火葬場で分骨を行いますので、葬儀社と火葬場に相談し、分骨する量と数を伝えてください。

遺骨は密閉できる容器にいれてもらい、持ち帰った後に自分で骨壺に入れます。

分骨し直すやり方

一度はお墓に納骨した遺骨を、自分たちで供養したいという理由で、お墓から骨壺を取り出して分骨するケースもあります。

そういった場合は、霊園の管理者に「お墓から遺骨を取り出して分骨したい」と相談してください。

具体的な日にちを伝えると、管理者が石材店に依頼し墓石を動かし骨壺を取り出します。

お墓によっては簡単に開けられるため、遺族がお墓を開けて骨壺を取り出す場合もあります。

また、分骨した骨を納骨する際に「分骨証明書」が必要となるため、発行してもらうことをおすすめします。

残った遺骨の扱い

分骨の場合は、手元に置かない残った遺骨をどうするのか考えておく必要があります。

残った遺骨をどうするかについて解説します。

お墓に納骨

分骨をした残りを、お墓に納骨して埋葬するのは多くの人が選択する方法です。

お墓に納骨する場合は、分骨証明書が必要になります。

永代供養墓に納骨

お墓での供養が難しい、継承する人がいないという場合は、永代供養墓へ納骨して霊園や寺院に管理してもらうこともできます。

永代供養墓には宗教を問わないという施設もあり、タイプや費用は様々です。

樹木葬

シンボルにした樹木の根元に遺骨を埋葬するのが、樹木葬です。

永代供養となるため、墓石や土地も不要な場合が多いです。

樹木葬は継承する方がいなかったり、コストを抑えたい方々にニーズが高い埋葬方法です。

散骨

散骨は、遺骨を粉骨し海や山林にまく供養の方法です。

手元供養で身近に遺骨を残し、そのほかを散骨するスタイルは多くの人に選ばれています。

散骨をする場合は、散骨できる場所を事前に確認しておきましょう。

場所によっては、法律や条例に違反する可能性もあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養のメリット・デメリット

遺骨を手元に置くことで故人をいつでも供養することができる手元供養ですが、デメリットはあるのでしょうか。

手元供養のメリット、デメリットについて紹介します。

手元供養のメリット

手元供養のメリットは、以下の通りです。

- 遺骨を手元に置くことで、故人をいつも近くに感じることができる

- お墓に行くのが難しくても、手元に遺骨があるので毎日供養ができる

- ネックレスやお守りなど、自分にあった供養ができる

- 墓石代や土地代などが不要で費用が掛からない

- お墓の手入れ、管理がいらない

- マンションやアパートでも供養ができる

手元供養の場合、常に一緒にいることができるなど精神的なメリットが大きいです。

またお墓が遠くてなかなかお墓参りに行けない方でも、分骨によって毎日供養することが可能です。

手元供養自体には費用はそこまでかからないため、比較的リーズナブルな供養方法だと言えるでしょう。

手元供養のデメリット

手元供養のデメリットは、以下の通りです。

- 家族、遺族、親族から理解されない場合もある

- 自分で遺骨を管理できなくなった時のことを考えなければいけない

- 紛失する可能性がゼロではない

手元供養は新しい形の供養方法なので、年配の方の理解を得るのが難しいです。

自分だけの問題ではありませんので、家族や親族に反対されることもあるでしょう。

また、自分が遺骨を管理できなくなった時に、他の方に埋葬を頼まなければならないことも懸念点となります。

埋葬には埋葬許可証が必要だったり、手間がかかるため、埋葬が必要になった時のことは十分に考えておく必要があります。

遺骨を身に着けることで紛失する可能性があるというのも、デメリットです。

スポンサーリンク遺骨を使った加工品

手元供養で分骨した場合、手元供養用のミニ骨壺に入れて、仏壇にしまい供養するのが一般的です。

しかし、遺骨を使った加工品に変えて所持することもできます。

遺骨加工について詳しく見ていきましょう。

遺骨加工とは

分骨した遺骨を常に身に着けるために、アクセサリーやオブジェに加工することを遺骨加工と言います。

遺骨を加工して持ち歩きやすいアクセサリーにすることで、常に故人を感じることができます。

またおしゃれなオブジェにすることで、人の目を気にすることなく部屋に置くことが可能です。

基本的に遺骨を加工することは、法律で規定されていません。

遺骨を加工する場合は、粉骨して遺骨をパウダー状にする必要があります。

手元供養の加工品を取り扱っている会社のほとんどは、粉骨も一緒に行ってくれます。

遺骨加工の種類

以下に遺骨加工品の種類をまとめたので、参考にしてください。

- ペンダント

- 指輪

- ダイヤモンド

- プレート

- オブジェ

遺骨をアクセサリーやオブジェとして加工するほかにも、遺骨の成分からダイヤモンドやサファイアなどの宝石に加工する方法もあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養の将来的な問題点

遺骨を手元に置いていつでも供養できる手元供養は、供養する人がいなくなった時のことも考えなければいけません。

手元供養を行う場合の、将来的な問題点について解説します。

いつかは手放す必要がある

手元に遺骨を置く場合、将来手放すときにどうするのかを家族や親戚間で話し合っておきましょう。

特に自分が亡くなった後に、手元供養を継続してくれる人がいるのかどうかはっきりさせておく必要があります。

もし誰も供養する人がいないならば、手元供養品は自分で処分しなければなりません。

加工してオブジェや宝石になったからといっても、もとは遺骨です。

簡単に捨てるわけにはいきませんし、処分方法も困るでしょう。

手元供養品の処分方法も考えておきましょう。

遺骨の手放し方

ミニ骨壺に入れて手元に残している場合は、骨壺から出してお墓に納める、永代供養墓に納骨する、樹木葬にするなどの方法があります。

手元供養品の手放し方

遺骨を粉骨して加工した場合は、加工品を魂抜きの儀式をした後に処分します。

加工品を処分するときには、お寺や仏壇・仏具店に相談してみましょう。

スポンサーリンク手元供養のやり方まとめ

ここまで手元供養についての情報や、メリット・デメリットなどを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 手元供養とは遺骨を身近なところに置くこと

- 手元供養を行う場合は、周囲の理解を得ておく

- 手元供養のメリットは故人を身近に感じられること

- 手元供養のデメリットは、親族から理解されない場合があること

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!