お墓

手元供養とはどんな供養?メリット・デメリットや手順などを紹介

更新日:2024.01.24 公開日:2021.12.04

記事のポイントを先取り!

- 手元供養は遺骨を自宅で管理する

- 手元供養は費用を抑えられる

- 全骨もしくは分骨を納める

近年では様々な供養方法が存在しますが、その一つに手元供養という方法があります。

手元供養は自宅で遺骨を保管することができるため、故人を身近に感じられるといったメリットがあります。

しかし、自宅で遺骨を管理する手元供養は新しい方法ですので、手順や必要な手続きをしっかりと確認しておく必要があります。

そこでこの記事では、手元供養とはどのような供養であるのかを中心に解説していきます。

手元供養の注意点などにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

手元供養とは

手元供養とは遺骨の全部または一部を自宅で保管し、家族で管理しながら供養する方法です。

近年ではお墓を建てる余裕がない、家のお墓が遠方にあり管理できないなどの理由から手元供養を選択する方も増えています。

また、遺骨を全部お墓に入れてしまうのは寂しい、故人を身近に感じていたいという思いから手元供養を選ぶ方も多いようです。

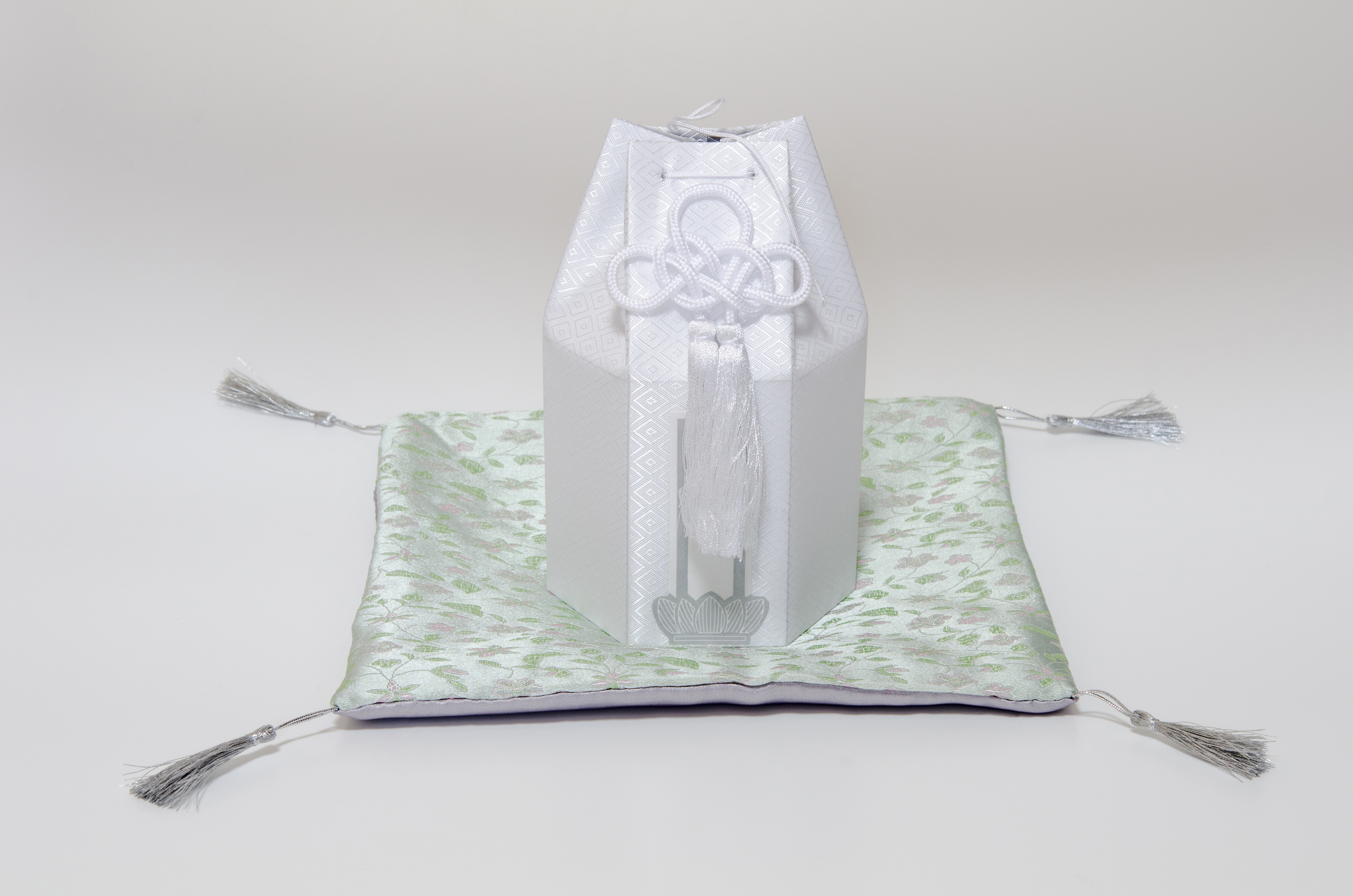

手元供養は遺骨を骨壷に納めて、自宅の仏間などに安置するのが一般的な方法です。

しかし、現在では手元供養の方法も多様化しており、遺骨の保管方法について骨壺以外の選択肢も増えています。

全骨と分骨の違い

手元供養の方法は遺骨の全部を自宅で供養する全骨安置と、遺骨の一部のみを分骨して供養する分骨安置に分かれます。

市販されている手元供養向けのミニ骨壷と呼ばれる小さなものでは、全骨を納めることはできません。

そのためミニ骨壷を利用して手元供養を行う場合は、基本的に分骨を行うことになります。

遺骨を分骨することに抵抗を感じる方も多いかと思いますが、本来仏教では遺骨に重きを置いていません。

どうしても分骨に抵抗がある場合は、大きな骨壷を納めるスペースが付いた仏壇の利用を検討してもよいでしょう。

また、遺骨を砕いてパウダー状にする粉骨を行えば、遺骨の体積を減らすことも可能です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養のメリット

手元供養には多くのメリットがありますが、中でも遺族の精神面においては大きなメリットがあります。

故人を身近に感じられる

手元供養を行う大きなメリットの一つが、亡くなった方を身近に感じられることです。

自宅に仏壇を設置し、遺骨をお墓に納骨しても宗教上の問題はありません。

しかし、理屈としては理解できても、故人の死を心理的に受け入れられないという方も大勢いらっしゃいます。

遺骨の一部を手元供養し、故人を身近に感じることで、故人が見守ってくれるような安心感を得ることができます。

供養の費用が安く済む

故人の供養を行ううえで、手元供養は経済的な負担が少ないのもメリットといえます。

かつては四十九日の法要を目途に、すべての遺骨をお墓に納骨するのが一般的でした。

しかし、現在では価値観の多様化などから、お墓を持たない選択される方も多いです。

遺骨の一部または全部を自宅に安置してお祀りすれば、お墓を建てなくても供養を続けることが可能になります。

仏壇の場所を取らない

現在では住環境の変化に伴い、自宅に仏壇を置くスペースがないという方も多くなって来ています。

しかし、一般的な手元供養向けの関連製品はコンパクトにまとめられているため場所をとりません。

マンションなどの部屋に調和するデザインのものも多いですし、高齢者住宅などに入られる際も持っていくことができます。

手元供養のデメリット

さまざまなメリットがある手元供養ですが、新しい供養の形ですのでデメリットも存在します。

手元供養を行う際は、一人で決めてしまわず周りの方とよく話し合っておくことが大切です。

親族からは理解されにくい

現在ではさまざまな供養方法が存在しますが、遺骨はすべてお墓に納めるのが当たり前と考える方も少なくありません。

特に手元供養の場合は分骨が必要になるケースもあるため、親族などの理解を得るのが難しいケースがあります。

しかし、一番大切なのは遺族の気持ちですので、手元供養を行う理由などをしっかり説明して理解を得ることが重要です。

災害時などで紛失のリスクがある

自宅で遺骨を手元供養する場合、遺骨の管理については全て遺族で行う必要があります。

遺骨の全てを自宅で手元供養する場合、台風などの災害や火災時に紛失してしまう恐れもあります。

しかし、遺骨の一部を分骨してお墓に納骨する、または永代供養墓に納めるなどの方法をとればリスクの備えになります。

こういった対策をとったうえで、分骨した遺骨を自宅で手元供養すれば安心です。

将来的な供養を決める必要がある

自宅での手元供養を行う場合、遺骨について将来的な供養方法を考えておく必要があります。

ご自身の子供や孫など承継者がいる場合は、将来的な供養方法について希望を伝えておかなければなりません。

現在では終活という言葉も一般的になっていますので、その一部としてエンディングノートなどに希望を記載しておくのも一つの方法です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養のやり方【全骨の場合】

日本の墓地・埋葬等に関する法律では、遺骨を決められた場所以外に埋めることを禁じています。

しかし、火葬した焼骨を自宅に安置して供養すること自体は、法律的に全く問題ありません。

やり方

全骨安置で手元供養を行う場合、一般的なミニ骨壷に全ての遺骨を入れることはできません。

そのため、自宅の仏壇などに大きな骨壷を安置するためのスペースが必要になります。

また、同じ全骨安置であっても関東と関西では火葬場で収骨する際の慣習が異なるため注意が必要です。

関東と関西の違いによる注意点

火葬された遺骨は火葬場で骨壺に収骨しますが、関東地方と関西地方では収骨の方法が異なります。

関東地方では、火葬された遺骨のすべてを骨壷に納める全部収骨が一般的ですので、骨壷自体も6~7寸(18~21㎝ほど)の大きめなものを利用します。

一方、関西地方では遺骨の一部のみを骨壷に納め、それ以外の遺骨については基本的に火葬場に残したままです。

そのため、骨壺も小さめの3~5寸(9~15㎝ほど)のものを利用します。

残った遺骨の扱い方は自治体ごとに異なりますが「残骨供養堂」や「永代供養堂」などに納められるケースが多いようです。

スポンサーリンク手元供養のやり方【分骨の場合】

遺骨の一部を分骨して手元供養を行う場合は、ミニ骨壷などを利用すれば広いスペースは必要ありません。

必要な物

分骨するために必要な物は、分骨する遺骨の量に適した骨壷などの入れ物です。

手元供養のために少量の遺骨を納めるだけであれば、市販のミニ骨壷でも問題ありません。

火葬場によっては、売店などで小さな骨壺を購入できる場合もあります。

火葬場で分骨する方法

火葬場で分骨する場合は、火葬場の職員か葬儀社の担当者に分骨を希望する旨を伝えておきます。

火葬終了後には遺族や参列者による骨上げを行いますので、その際に事前に用意した分骨用の骨壷に必要な分だけ収骨します。

お墓から取り出しで分骨する方法

お墓に納骨されている遺骨を分骨する場合も、手元供養向けのミニ骨壷などの容器が必要になります。

一旦お墓に納骨した遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者に連絡して分骨のためにいったん遺骨を取り出す旨を伝えておきましょう。

お墓から遺骨を取り出すためにはカロート(納骨スペース)の蓋を開けなければなりません。

カロートの蓋は自分で開けることも可能ですが、安全を考え石材店に依頼するのが一般的です。

石材店の手配については墓地管理者が行うケースと、自分で依頼するケースがあります。

お墓から遺骨を取り出したら、事前に用意したミニ骨壷などに必要な分だけ遺骨を移します。

いったんお墓に納骨された遺骨は、長い時間密閉されたカロートに置かれているケースがほとんどでしょう。

遺骨にカビなどのよこれが付着していることもあるので、場合によっては洗骨や乾燥作業が必要となります。

遺骨の詰め方

手元供養向けのミニ骨壷を利用する場合は、口径が3~5㎝ほどのものが多いため大きな遺骨は入りません。

喉仏を入れたいと思う方も多いかと思いますが、成人男性の喉仏は5㎝程のケースもありますので、ミニ骨壷でも大きめのものが必要になります。

また、火葬後の遺骨は大変もろくなっていますので、骨壷に納める際に崩れてしまうことも多いようです。

遺骨はどの部分をとっても故人が残したものですので、部位にこだわらず箸やスプーンで丁寧に納めましょう。

遺骨をパウダー状の粉骨にすることで、1/4から1/5の容積になるといわれています。

遺骨を砕いて粉骨にしてくれる業者もあり、中には洗骨・乾燥・粉骨を一貫して行ってくれる業者もあるため、そのような代行業者に依頼するのもおすすめです。

残った遺骨の扱いは?

分骨したうえで手元供養を行う場合、残りの遺骨をどうするか考える必要があります。

墓地・埋葬等に関する法律では決められた場所以外に遺骨を埋めることを禁じていますので、自宅の庭などに埋めることはできません。

残った遺骨の扱い方については、いくつかの選択肢があります。

参考までに、残った遺骨への対応方法を以下にご紹介します。

- お墓に納骨する

- 樹木葬での納骨

- 永代供養墓や納骨堂などに納骨

- 海や山への散骨

- 本山納骨

残りの遺骨は、お墓に納骨するのが最も一般的な方法になります。

お墓が遠方にあるなどの理由から頻繁に訪れられないケースでも、遺骨を分骨して手元供養すればいつでも手を合わせることができます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養に分骨証明書は必要?

分骨を行うこと自体は法律的にも問題ありませんし、特に必要となる手続きもありません。

しかし、分骨した遺骨をお墓や永代供養墓などに納骨する際には分骨証明書が必要となります。

分骨証明書とは

自治体に死亡届を提出する際には死体火葬・埋葬許可交付申請書も同時に提出します。

申請が受理されると火葬許可証が発行され、火葬などの儀式を行うことになりますが、そのときに火葬場で火葬済みの印が押されたものが埋葬許可証となります。

遺骨をお墓などに納骨する際には埋葬許可証が必要となりますが、分骨する際には分骨する数と同数の分骨証明書を発行してもらうようにしてください。

手元供養に分骨証明書は必要ない

墓地・埋葬等に関する法律では、手元供養のための分骨についての規制はありません。

そのため、分骨した遺骨を手元供養している期間は分骨証明書が必要になることはありません。

分骨証明書はあった方が良い?

分骨した遺骨をお墓などに納骨する際には、分骨証明書が埋葬許可証の代わりとなります。

遺族が手元供養する場合でも、将来的な供養方法で必要になる場合があります。

こういった場合に備えて、分骨証明書を入手しておいたほうが無難です。

火葬の際に分骨を行う場合は、火葬場で分骨証明書の発行を受けることができます。

また納骨前であれば、後日でも火葬場や自治体の役場などで分骨証明書の入手が可能です。

お墓などにいったん納骨された遺骨を分骨する場合は、墓地や霊園の管理者に依頼して分骨証明書を発行してもらいます。

スポンサーリンク遺骨加工の種類

手元供養では遺骨を仏壇などに安置するのが一般的ですが、リビングなどみんなが集まる場所に安置することも可能です。

また、故人を常に身近に感じていたい場合は、遺骨をアクセサリーなどに加工することもできます。

アクセサリー

遺骨をアクセサリーにするためには、遺骨をいったん粉骨にする必要があります。

遺骨をアクセサリーにする代表的な方法は、チタン製のペンダントヘッドなどに小量の粉骨を納める形式です。

ペンダント以外にも指輪やイヤリング、ピアスなどがあります。

アクセサリーの価格はメーカーや商品ごとに異なりますが、1~10万円ほどのものが多いようです。

また、遺骨自体を人工ダイヤモンドなどの宝石に加工する方法もありますが、費用は高額になります。

遺骨から人工ダイヤモンドを生成するための費用は、0.2カラットで45万円ほど、1カラットのものは200万円以上かかることもあります。

さらに、ジュエリー加工する場合には7~20万円ほどの費用が必要です。

プレート

遺骨を利用してセラミックスなどのプレートに加工することも可能で、名前や写真を彫ることもできます。

見た目では遺骨とは気づかれませんので、リビングなどの洋室に置いても不自然ではありません。

仏間などではなく、日常的に家族みんなが利用するリビングに置けば、常に故人を身近に感じることもできるでしょう。

遺骨プレートの作成費用はサイズなどによって異なりますが、シンプルな物であれば10~20万円ほどで作成可能です。

オブジェ

遺骨を部屋に飾る方法として、遺骨を利用したオブジェにすることも選択肢の一つです。

少量の粉骨を人形の飾りの中に納める方法と遺骨自体をオブジェに加工する方法があります。

オブジェに遺骨を納めるタイプの費用は、数千円~数万円と幅があります。

また、遺骨をオブジェに加工するための費用も幅があり、数千円~数十万円以上のものまでさまざまです。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

遺骨の保管方法

遺骨を自宅に安置する場合は、高温多湿を避け直射日光が当たらない場所を選ぶ必要があります。

遺骨の主成分はカルシウムですので、高温多湿の場所に安置するとカビが発生する恐れがあります。

一戸建ての自宅で遺骨を保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い仏間などが最適です。

また、マンションなどでは風通しの良いリビングや寝室などに置くケースが多いようです。

手元供養のためのミニ骨壷などを選ぶ際に、容器の密閉性を重視すればカビの発生を防ぐことができます。

また、粉骨を業者に依頼する場合は遺骨を真空パックしてもらえば、半永久的にきれいな状態を保つことも可能です。

スポンサーリンク手元供養まとめ

ここまで、手元供養の方法や必要な手続きなどの情報を中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 手元供養を行うための方法は、全骨安置と分骨安置の二つがある

- 手元供養のために分骨する場合は、分骨証明書を入手しておいた方が確実

- 遺骨の一部を手元供養するケースでは、場合によって粉骨にする必要がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

スポンサーリンク

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.05.17

納骨が終わった時のお知らせの書き方!納骨後の挨拶状の例文を紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.15

納骨式は会食なしでもいい?会食のない場合のマナー・御膳料など解説

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2024.01.24

納骨するときの手続きや流れとは?納骨に必要な書類を解説!