お墓

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

更新日:2022.11.20 公開日:2021.07.25

記事のポイントを先取り!

- 自分で遺骨をお墓に納骨することは可能だが、注意が必要

- 関東型のお墓はカロートを開けるのが難しく、複数人で行う必要がある

- 石材店に納骨を依頼する場合の費用は7万円程度

自分の親族が亡くなった場合、火葬された後の骨はどのような手順を経てお墓に入るのでしょうか。

そのときは誰に依頼して、どのような骨の入れ方が適切なのでしょうか。

そこで今回の記事では、遺骨をお墓に入れる方法や自分で納骨してもいいのかについて解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

納骨とは

日本では一般的に、人が亡くなった後には火葬され、遺骨をお墓に埋葬し、骨を骨壷に入れてお墓に安置することを納骨と言います。

遺骨は遺族にとって大切な故人の体の一部ですので、取り扱いに関しては十分注意が必要です。

お墓の骨の入れ方

遺骨の取扱いを間違えると死体遺棄という刑罰になる可能性があります。

お墓の骨の入れ方について解説していきます。

地域や宗派によって様々

お墓への骨の入れ方には、正規の方法というものはありません。

納骨される地域の習慣やしきたり、宗教の違い、仏教でもお寺さんの宗派や方針によって様々です。

一般的には、火葬後の遺骨は骨壷という専用の入れ物に入れることはよく知られています。

この骨壷には地域差があります。

関東では大きいサイズ(直径21~24センチ程度)、関西では小さいサイズ(直径12〜15センチ程度)とされています。

お墓の作りも関東は大きく、関西は小さい作りになっています。

一般的にお墓の墓石の下には、骨を収蔵するスペースがあります。

関東では骨壷のまま納める

関東の骨壷が大きい理由は、遺骨をすべて骨壷に入れるためです。

関東では、故人の遺骨の全てが骨壷に納まった状態でお墓に納骨するのが一般的です。

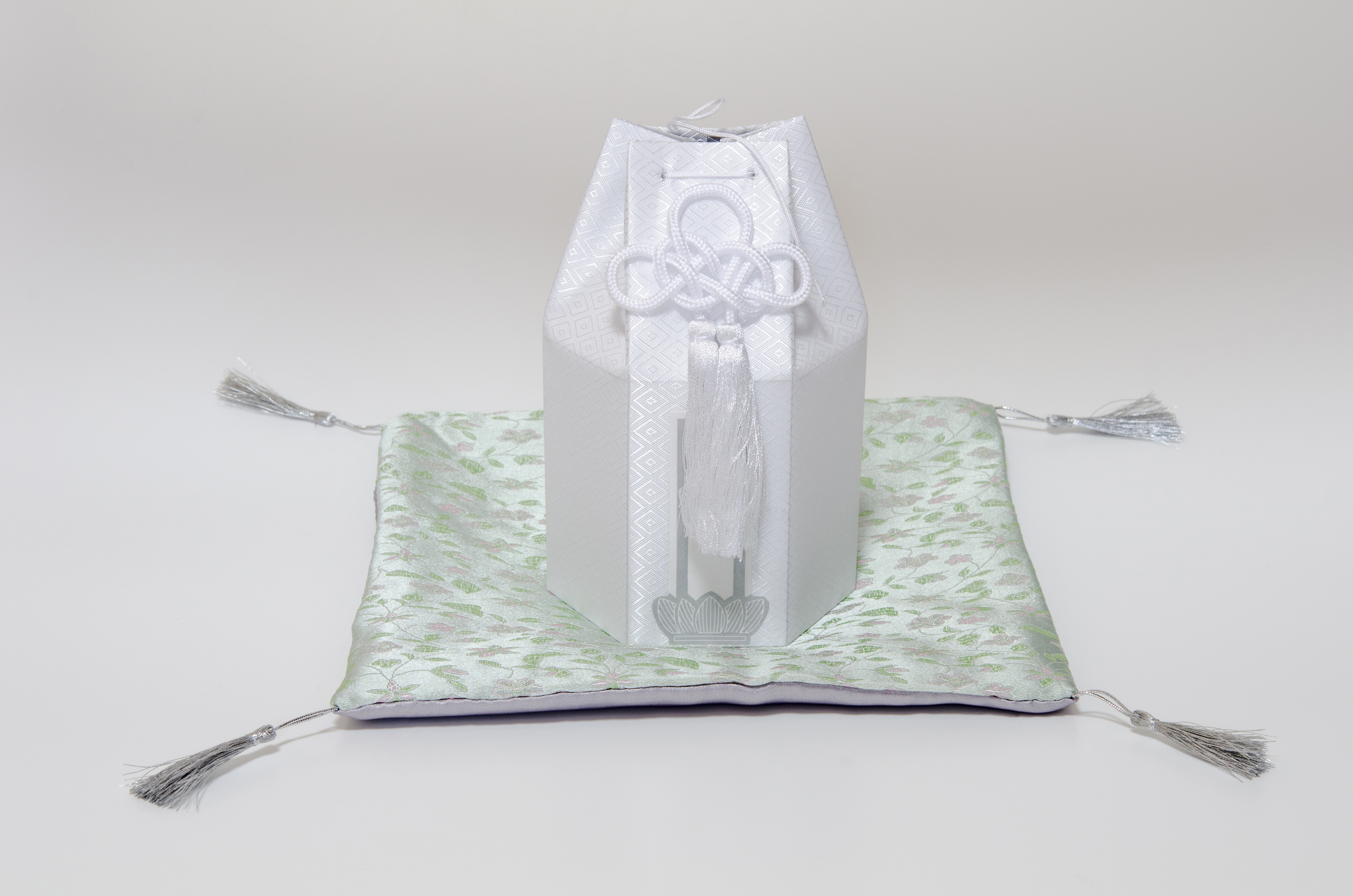

関西では納骨袋に入れて納める

関西では、一般的に骨壷のまま納骨はしません。

納骨の際に、納骨袋という綿素材の生地で作られた専用の袋を用意し、骨壷に入った遺骨を納骨袋に入れ替えます。

遺骨の収蔵スペースの床は土がむき出しになっていて、納骨袋を土の上に丁寧に捉え置きします。

土の上に骨を置く目的は、大地の自然に還すことです。

お墓の中に直接納める

自然に返すという教えに沿って、納骨袋を使わずに直接お墓に骨を納める入れ方もあります。

直接お墓に入れることでより早く土に返せるという考えで行われます。

先祖代々継承されたお墓の場合、骨壷も納骨袋も使用しないので、骨は先祖のものと区別できません。

そのため、特定の個人の骨だけを納骨後に分骨することは不可能です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お墓に骨を自分で入れてもよいのか

お墓への納骨を検討するとき、「自分でお墓に骨を入れてもいいのか」と考える人もいます。

自分で納骨する人もいらっしゃいますが、正しく行う必要があります。

そこで自分で納骨する手順を解説していきます。

自分で納骨する手順

霊園やお寺に事前に許可を取る

納骨を始める前に、必ず霊園やお寺に納骨する旨を連絡しましょう。

特にお寺では、指定石材店があり自分たちで納骨をすることを拒否される可能性があります。

民営霊園、公営霊園でも必ず事前に連絡をし、許可をもらいましょう。

墓石に彫刻をしていない場合は、石材店に連絡して予約するようにしてください。

また納骨法要を行う場合は、親族や寺院の方に相談してください。

納骨法要を行うかどうかは自由です。

埋葬許可証の提出

埋葬許可証とは、火葬が終わった証として火葬場で押印された公的書類のことです。

法的な書類ですので、納骨するお墓を管理している霊園やお寺に提出するのに必要です。

納骨室を開く

遺骨を収蔵する納骨室は、お墓の形状によって異なります。

主に関東では、墓石正面の香炉(お線香を置く台)の下にある石が蓋になっています。

蓋を開けるとその下が納骨室です。

関西のお墓では、水鉢(お墓正面にある水を溜めておく窪み)が動きます。

水鉢をずらすと納骨室が見えます。

納骨をする

納骨をする時に以下3つのことを確認します。

- 入口サイズと骨壷サイズの確認

- 新たに入れる骨壷を置く空きがあるか

- 納骨室が汚れていたり、異物がないか

確認後、遺骨を安置します。

もし納骨室に水が溜まっている場合は、かき出すために柄杓や桶を使います。

必ず水をかき出した後に、納骨するようにします。

墓石を閉じる

元あったように石の蓋を閉めます。

取扱いに注意し、複数人で行うようにしてください。

隙間がないか、曲がっていないか確認します。

法要、お供えをする

お線香をあげて、お花をお供えします。

納骨法要を行った場合、僧侶にお布施を渡すようにしてください。

納骨を自分でする際の注意点

お寺とのしがらみや、お墓を開閉する条件のないお墓であれば、個人で納骨法要を済ませることができます。

しかし、自分で納骨する場合はお墓への骨の入れ方と同じくらい注意すべき点があります。

親族や寺院とでしっかりと話し合ってからおこなう

菩提寺にお墓を持つ人は、お寺や石材屋との代々の長い付き合いがありますので、自分たちで行う場合は、必ずその旨を事前に報告しましょう。

また、トラブルの原因にならないよう親族の理解も事前に得ていた方が無難です。

一人では行わない

お墓が大きい場合や、遺骨の収蔵スペースの蓋を特殊コーキングで固めている場合は、石材屋に開けてもらう必要があります。

蓋は石でできているため、お墓の蓋の開け閉めは1人では行わず複数人で行います。

蓋を落としてしまうと破損や大怪我に繋がる場合があります十分な注意が必要です。

その他にも、故人やご先祖と周囲へ敬意を持ち、マナーに気をつけます。

僧侶による納骨法要をしないのであれば、故人や先祖に対する敬意を持って納骨を行なわなければなりません。

また、周囲のお墓やお参りに来ている方の迷惑にならないよう、充分注意が必要です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

石材店に依頼する場合

石材店は、墓石や彫刻、遺骨の入れ方を熟知した専門店で、お寺や霊園と提携していて、近くに店を構えていることが多いです。

直接石材店とやりとりをすると、お寺や霊園の管理者が間に入ることもあります。

納骨前には、お墓に故人の戒名を掘ってくださり、納骨法要の際には、早くからお墓の掃除や準備をしてくださいます。

遺骨の入れ方や納骨室の取扱もお任せすれば、安全に行ってくださいます。

納骨時に石材店に支払う費用は、戒名の彫刻と納骨合わせて7万円前後です。

骨はお墓に入れないといけない?

近年では葬儀や埋葬に対する考え方が多様化しているので、遺骨を埋葬するタイミングに法規制はありません。

以前は戒名を墓石に彫刻するタイミングから、四十九日法要の時に納骨するのが一般的でした。

しかし、現在では、残された遺族の方が納得されたタイミングや都合がついてから、納骨法要をするのが一般的です。

また、故人の遺骨を埋葬せずに自宅の仏壇に安置する人もいます。

亡くなった故人の遺骨を場所問わず側に置く事で、身近に感じることが出来る為などがあげられます。

骨は必ずお墓に納める必要はなく、自宅墓という形での納骨も珍しくありません。

自宅墓の場合、湿気に注意して管理しないとカビが生えるといったトラブルがあります。

風通しを良くしたり、乾燥剤を使うなどの対応をします。

中には、アクセサリーとしてペンダントに遺骨の一部を収納して、身につけるという方法もあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お墓の骨の入れ方のまとめ

ここまで骨壺に関する情報や自分で納骨を行う場合の手順などを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 納骨とは、亡くなった人を火葬し、遺骨をお墓に埋葬すること

- 入れ方は、地域差や宗派によって多くある

- 自分で納骨をすることも可能

- 納骨はお墓だけでなく、自宅墓という選択肢もある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.05.17

納骨が終わった時のお知らせの書き方!納骨後の挨拶状の例文を紹介

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.15

納骨式は会食なしでもいい?会食のない場合のマナー・御膳料など解説

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介