お墓

お墓参りでろうそくの火は消す?ろうそくを点ける意味とは?

更新日:2022.05.24 公開日:2021.08.21

お墓参りではろうそくに火を灯して故人に手を合わせます。

お参りが終わったあと、ろうそくの火は消した方がいいのでしょうか?

本記事ではお墓参りでろうそくを灯す意味とマナーをお伝えします。

以下の内容に沿って進めていきます。

- お参りが終わったあと、ろうそくの火は消すのか?

- お墓参りでろうそくを灯す意味とは?

- ろうそくと共に持参する線香の意味とは?

また、お墓参りに行く際に何を持参すればいいのかも併せてお伝えします。

ぜひ最後までお読みください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓参りでろうそくの火は消す?消さない?

お墓参りに行った際、ろうそくや線香をつけたはいいけど消したままが正しいのか分かりづらいですよね。

そんなお墓参りのろうそくについてのマナーをお伝えします。

ろうそくや線香の火は消して帰る

結論、基本的にお墓参りが終わって帰るときはろうそくや線香の火を消すのがマナーです。

つけっぱなしにすることで、ろうそくの火が燃え広がってしまう危険性を回避するのが一番の目的です。

また、墓石は熱に弱い性質があります。

天井のある香炉にろうそくを立てる場合、火をあて続けることで石がすすけてしまうかもしれません。

しかし、地域によっては「ろうそくの火が消えるまで見届けるべき」というところもあります。

親族に確認してその土地の慣習に従うのが良いようです。

お墓参りに特別な決まりはありません。

よくわからない場合は寺院や霊園の管理者に確認すれば間違いないでしょう。

ろうそくやお供えものは持ち帰るよう指示のある霊園もあるため、墓地契約時の内容をよく確認することが大切です。

息で吹き消さない

ろうそくの火を消すとき、息を吹きかけて消すのはマナー違反です。

基本的に火を消すときは手で仰いで消します。

仏教では悪い行動の原因は「身口意(しんくい)」にあるとされています。

身口意とは、身体・口・意識の3つを指します。

身口意の考えのもと、口から出る息は汚らわしく、神聖な火を消すものではないとされています。

また、人間は様々な命をいただいて生きているため、口からの息は古より不浄なものとされていたようです。

お墓参りでろうそくをつける意味とは?

そもそも、何故お墓参りのときにろうそくを灯すのでしょうか?

以下の3つの考えがあるようです。

①お参りに来た人の顔を明るく照らす

ろうそくの火で顔を照らすことで、誰がお参りに来たかを故人に知らせる役割があります。

②道しるべとなる

故人のいる場所や、道標を明るく照らす役割を果たします。

③邪気を払う

ろうそくの火を灯すことで煩悩を取り除く意味があります。

人の心の邪気を払い清める役割があるとされています。

ろうそくの火は線香をつけるためだけのものではありません。

ろうそくの火を灯すこと自体が故人に対する供養となります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

線香にはどんな役割があるの?

ろうそくと同様に、お墓参りでお供えするものに線香があります。

線香にも大きく2つの意味があります。

1つは仏前やお参りに来た自分たちを清めることです。

線香には邪気を払い、心身共に清められるという意味があるとされてきました。

2つ目は線香が故人へ食べ物をお供えすることを意味します。

インドの仏教教典の教えでは人は亡くなったあと香りを食べるとされています。

善人は良い香りを食べ、悪人は嫌な香りしか食べられないという教えです。

故人に線香の良い香りを食べてもらい、極楽へ導いてもらう、という意味が込められています。

お墓参りで必要なもの

お墓参りのとき、ろうそく以外に持参するものは以下の通りです。

【お線香】

お線香は基本的に一束単位で持っていきます。

束ごと火をつけてお供えする場合と皆で分けて使用する場合があります。

宗派によってはお供えの仕方も異なります。

線香を寝かせる宗派や、決められた本数を立ててお供えする宗派もあります。

線香に火をつける際はろうそくの火からもらうようにします。

火を消す際はろうそくと同様、息を吹きかけて消すのはNGです。

基本的に手であおいで線香の火を消します。

【ライター】

ろうそくに火をつけるためのライターです。

風が強い日や雨の日はなかなか火がつきづらいですが、ライターを覆う専用のカバーも販売されているようです。

ガスバーナーのような炎が出るターボ式ライターなら、少しくらい風が強くても火をつけやすいでしょう。

【お花】

お花をお墓に供える由来はいくつかあります。

かつて土葬だった頃の動物除けの名残りという説や、線香と同じく香を供えるという説などです。

色合いはカラフルなもので問題ありませんが、四十九日が明けるまでは白色が基本とされています。

本数は3・5・7本など奇数で用意します。

【水】

お墓に水鉢というくぼみがある場合は、そこにきれいな水を入れます。

水鉢がない場合は湯呑に入れてもOKです。

【食べ物】

お供えする食べ物は果物やお菓子が一般的です。

半紙やお盆の上に置いてお供えします。

ハンカチなどを敷いてもOKです。

NGな食べ物は殺生を連想させる肉や魚、卵などです。

香りのきついニラやニンニクも避けましょう。

【掃除用具】

掃除用具はお墓の掃除に必要な用具を持っていきます。

柔らかいスポンジや雑巾、タワシなどが便利です。

手桶やひしゃくがあると便利ですが、霊園で用意してある場合も多いです。

このほかに、草取りが必要な場合はカマや軍手、ゴミ袋などがあると便利です。

仏教では基本として「香・花・灯燭(とうしょく)・浄水・飲食(おんじき)」の5つをお供えします。

この5つのお供え物のことを五供といいます。

「香」はお線香、「灯燭」はろうそくのことです。

お供えは5つ揃ってなくてもいいのですが、全て揃えるのが望ましいとされています。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

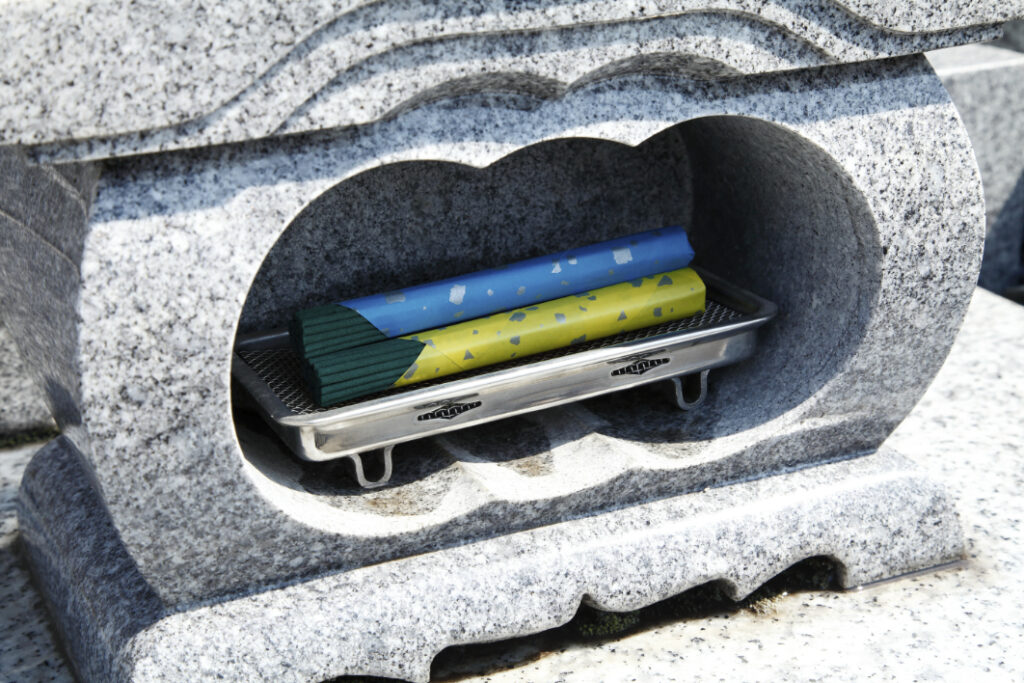

屋外では風よけ付きのろうそく立てが便利

屋外のお墓参りでは、風が強い日になかなかろうそくの火がつきません。

強風対策として囲いの付いた風除けタイプのロウソク立ても販売しています。

高さ40センチで幅は10センチほどのスリムタイプでガラス窓が付いているタイプもあります。

ガラス窓を開け閉めすることでろうそくが取り出しやすく、炎も見えます。

素材はステンレス製やお墓と同様の石造りのタイプがあります。

石造りのろうそく立ての価格は高めですが半永久的に使用可能です。

洋型のお墓などあまり高さのないお墓には、高さ20センチくらいの小型タイプが最適です。

風除けタイプのロウソク立ては風だけではなく雨もしのげて便利なアイテムです。

お墓参りのろうそくのまとめ

ここまで「お墓参りでろうそくの火は消すのか?」という疑問と、ろうそくのマナー詳細についての情報をお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。

- 基本的にはお墓参りが終わったらろうそくの灯を消す。

- ろうそくには、「故人へ誰がきたのかを知らせる」「邪気を払う」「故人の道しるべ」などの役割がある。

- 線香は故人へ食べ物をお供えするのと同様の意味を持つ。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.11.20

お墓参りのお供え物でお酒は大丈夫?お墓参りやお供え物のマナー解説

お墓

更新日:2023.11.19

お墓の松飾りはいつまで飾る?松飾りの処分方法についても解説

お墓

更新日:2022.11.18

お墓参りのお花は持ち帰りした方がいい?お墓参りとお花の疑問を解決

お墓

更新日:2022.11.18

お墓に水鉢がある理由は?水の入れ方や注意点・掃除方法を紹介

お墓

更新日:2022.05.24

お墓参りは花なしでもOK?花を持参しない理由から対処法まで紹介

お墓

更新日:2022.11.19

花をお墓に飾るポイントとは?お供えする理由や選び方も紹介