お墓

納骨堂のお供え物はどうする?お盆やお彼岸のお供え物も解説

更新日:2024.01.24 公開日:2021.08.24

記事のポイントを先取り!

- 納骨堂のお供え物は食べ物、飲み物、お花、線香がふさわしい

- お供え物は必ず持ち帰るのが基本

納骨堂のお参りにはどのようなお供え物を用意したらいいのでしょうか。

また、納骨堂と一般的なお墓ではお供え物に違いはあるのでしょうか。

納骨堂でお参りするにあたって悩んでしまうこともあるかもしれません。

そこでこの記事では

- 納骨堂のお供え物

- お彼岸とお盆の時期のお供えもの

- お供え物のその後

を解説していきます。

お参りのマナーやペットの納骨堂でのお供え物についても解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

納骨堂とは

納骨堂とは、個人や夫婦などの単位でご遺骨を屋内で収蔵する納骨スペースのことです。

従来のお墓を一戸建てに例えるのなら、納骨堂は集合住宅といった感じです。

納骨堂は雨が降っても濡れずにお参りができます。

また、一般のお墓より安価です。

お墓参りが難しい高齢者や遠方にあってなかなか行けないという人でも管理しやすいことも特徴の一つです。

交通の便がよい場合が多いので納骨堂へ改葬する人が増えています。

納骨堂にはロッカー型と仏壇型、マンション型の3つがあり、そこに骨壺を納骨します。

ロッカー型は同じ大きさのロッカーが集合しているタイプです。

仏壇型は上壇に仏壇、下壇にご遺骨が収納されています。

仏壇のスペースが広く、遺影やお花を飾ったり自由に使えるのがメリットです。

仏壇の大きさや装飾は様々で、他の納骨堂よりは価格が高めです。

マンション型は、遺骨が自動で運ばれてくる納骨堂です。

自動搬送式納骨堂とも呼ばれています。

土地不足やお墓の継承など、都会ならではの問題から生まれた形です。

納骨堂でのお供え物

納骨堂にお供え物をする場合、どんなものがふさわしいのでしょうか。

基本的には仏教における基本のお供え物「五供(ごくう)」がふさわしいでしょう。五供とは、「飲食(おんじき)」「香」「花」「灯明」「水」を指します。「飲食」は食べ物や飲み物、「香」は線香、「花」は花、「灯明」は蝋燭、「水」は水のことです。

食べ物

故人様の好きだったものをお供えしましょう。

お菓子や果物などが選ばれていますが、決まりはありません。

場所がない場合は、箱に入っているお菓子や果物かごに入れて堂内の本尊に対してお供えします。

注意点は、自宅に持ち帰るのが基本なので、日持ちのするものがいいでしょう。

また、においの強いものは避けます。キムチや納豆などは袋を開けないようにして、周りの人たちに迷惑をかけないようにしましょう。

お供え物で堂内を汚してしまう恐れのあるものは気を付けます。

汁物やタレなどは避けましょう。

大きいものは場所が限られているので、スイカやメロンはカットされたものがいいです。

納骨堂の中にはいろいろな宗教の方がいらっしゃいます。

肉や魚は殺生を連想させるため避けましょう。

飲み物

飲み物をお供えするときも、故人の好きだったものをお供えします。

故人が好きだったら、お酒やたばこも喜ぶでしょう。

飲み物は、中身がこぼれて堂内を汚さないように注意します。

蓋がしまっている缶や瓶、ペットボトルがお勧めです。

中身を出してお供えするときは、飲み物をこぼさないよう十分に気をつけましょう。

アルコール持ち込み禁止の納骨堂もありますので事前に確認しましょう。

お花

必ずお供えされるのがお花です。持ち帰る場合は生花のお供えも可能です。

お花の種類は決まりはありません。

故人の好きだったお花をお供えするのもいいでしょう。

お供えするお花でよく選ばれているのは、菊やカーネーションなどです。

仏花を手作りする場合は、同じ花束を対で2束用意します。

一束は3、5、7本と奇数がいいとされています。なぜなら偶数は割り切れるため、個人との縁が切れることを連想させてしまうので、避けた方が良いでしょう。

ただ、室内の納骨堂では生花の場合、枯れたり傷んだりしてしまうだけでなく、お水もよどむので不衛生です。

生花の取り扱いは、納骨堂によって扱いが異なるので確認しましょう。

においの強い生花は周りの人に迷惑がかかります。

においが強く花粉が落ちるカサブランカ、毒のある彼岸花、トゲのあるバラなどはお供えに不向きです。

納骨堂によっては生花禁止のところもあります。その場合は造花やプリザーブドフラワーなどをお供えするのがおすすめです。

お花のルールは事前に確認しておいた方がいいでしょう。

線香

線香とろうそくはお参りに欠かせないものです。

線香は煙でその場の空気を清めるものです。

ただし、納骨堂によっては室内で火事の恐れがあるため火気厳禁のところもあります。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お彼岸とお盆の時期のお供えもの

お参りに行く期間として、お彼岸とお盆が多いと思います。

お彼岸とお盆のお供え物は通常のお供え物とは異なります。

お彼岸

お彼岸のお供え物の定番は、和菓子やぼたもち、おはぎなどの小豆が定番です。

昔から「赤色」には魔除けの効果があると言われ、邪気を払う食べ物としてお供えされて来ました。

おはぎとぼたもちは、「もち米」と「あんこ」の2つを「合わせる」ので、ご先祖様と私たちの心を「合わせる」という意味でお供えされます。

お盆

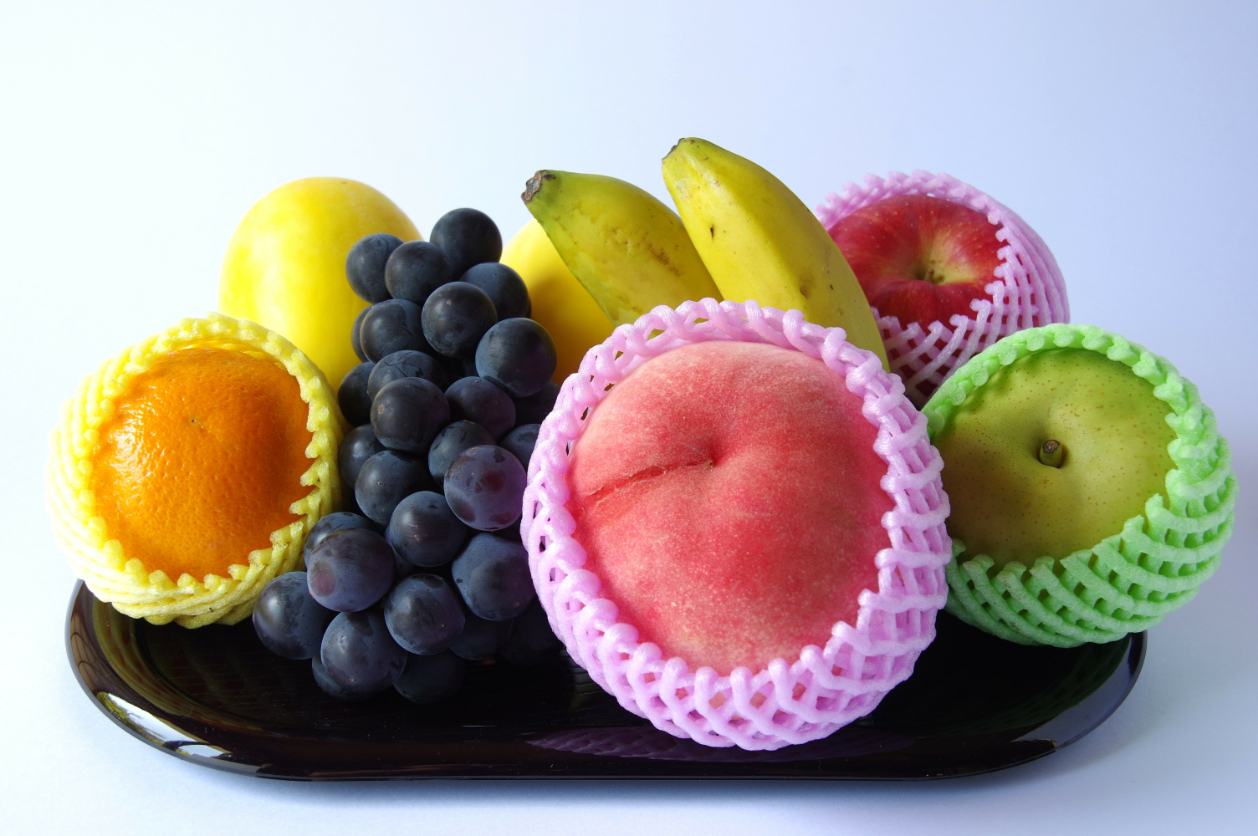

お盆は夏なので、旬のフルーツが定番です。

桃やスイカにぶどうといった丸い果物がいいとされてます。

丸いものは「円」「縁」を連想させる縁起物とされています。

ただし、フルーツの盛り合わせにする場合は、数を奇数にしましょう。 偶数は割り切れるため、個人との縁が切れることを連想させてしまうので、避けた方が良いでしょう。

ただ、室内の納骨堂では生花の場合、枯れたり傷んだりしてしまうだけでなく、お水もよどむので不衛生です。

生花の取り扱いは、納骨堂によって扱いが異なる ことに注意してください。

お盆の時期は混み合う時期です。

ゆっくりお参りをしたいという方は、事前に問い合わせをすることをお勧めします。

お供え物のその後

お供え物を供えたあとにも守るべきマナーがあります。

基本はお持ち帰り

お供え物は必ず持ち帰るのが基本です。

なぜなら、納骨堂は小さなスペースで多くの人が利用できるようになっており、一般のお墓のようにお供え物を置くことができないからです。

わずかなスペースにはお供え物より位牌や遺影を置く人が多いでしょう。

もう一つの理由として、清潔に保つためです。

食べ物や飲み物、生花はそのままにしておくと傷んでしまいます。

納骨堂は屋内なので、悪臭や虫が湧く原因になります。

仏壇型はスペースがある納骨堂ですが、基本的にお供え物は持ち帰りましょう。

もし、持ち帰らずそのままお寺へのお供え物にするなら、箱詰めされたものや小分けされたもの、日持ちのする食べ物、缶ビールや飲み物の詰め合わせなどがいいでしょう。

持ち帰ったお供え物は自分たちでいただいても構いません。

ご先祖様へのお供え物をいただくことは供養となります。

皆さんがお供えしたものを美味しくいただく姿をみてご先祖様は喜ぶことでしょう。

室内を汚していないかどうかを確認

納骨堂を離れる時は、お供えした場所を汚していないか確認をします。

納骨堂はたくさんの人が利用します。

迷惑にならないように配慮がとても大切です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨堂でのお参りのマナー

ここではお供え物以外のお参りの際のマナーを解説します。

服装

納骨堂へのお参りの服装には決まりはありませんが、清潔感がある服装を心がけてください。

肌の露出が多いものは避けましょう。

靴は脱ぎ履きに時間のかかるものは避け、脱いだ時のことも考えて靴下などにも気を使いましょう。

お経を唱えるのは心の中

納骨堂でお経をあげたい場合は、周りの人へ配慮しましょう。

様々な宗派の方がいる納骨堂では大きな声でお経を唱えると、気になる方もいるので心の中で唱えましょう。

納骨堂のお供え物まとめ

ここまで納骨堂でのお供えのルールとマナーを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 納骨堂のお供え物は食べ物、飲み物、お花、線香がふさわしい

- お彼岸やお盆のお供え物は和菓子や旬のフルーツがふさわしい

- お供え物を供えたあとは持ち帰ってお供えした場所が汚れていないか確認する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

納骨堂でお参りできる時間は?時間外のお参りやお参りのマナーを紹介

お墓

更新日:2022.05.24

納骨堂へのお布施の封筒はどう選べば良い?お布施のマナー等を解説