お墓

喉仏の納骨方法は特殊?大切に扱われる理由について解説

更新日:2024.01.24 公開日:2021.11.24

記事のポイントを先取り!

- 喉仏の納骨方法は西日本は部分収骨、東日本は総収骨

- 喉仏が大切に扱われる理由は形が神聖なため

- 喉仏供養と手元供養は遺骨の保管方法が異なり、値段も幅広い

現在の日本では、人が亡くなると通夜・葬儀を経て火葬され、火葬後は、遺族・参列者により、専用の箸で遺骨を骨壷に納める骨上げが行われます。

骨上げの中でも、喉仏については職員から説明を受けるなど、特別な扱い方をされます。

何故、喉仏だけが特別扱いをされるのか、疑問に思う方もおられることでしょう。

そこで、この記事では喉仏の納骨方法を中心に解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 喉仏が納骨の時に大切に扱われる理由

- 喉仏の納骨方法は西日本と東日本で違う?

- 浄土真宗における喉仏の扱い方

- 喉仏供養と手元供養の費用や違い

- 遺骨や喉仏の骨壷の金額相場はどれくらい?

- 自宅での遺骨の保管方法と注意点

- 分骨について

- 喉仏の納骨まとめ

喉仏が納骨の時に大切に扱われる理由

骨上げは故人との関わりの深い人から順に、足元から上半身を経て最後に喉仏を納めます。

基本的に、骨上げは係員から渡された箸を使い二人一組で行います。

骨上げの中でも喉仏は、喪主ともう一人の近親者でペアになって、最後に拾い上げます。

喉仏と言われているのは、私たちがイメージする男性の喉にある喉仏(咽頭隆起)ではありません。

咽頭隆起は軟骨のため、火葬の際に焼けてなくなります。

骨上げで言う喉仏とは、背骨の上から2番目となる第二頸椎(だいにけいつい)のことを指します。

したがって男女の性別に関係なく、然るべき時に納骨ができます。

喉仏の遺骨の形状は、仏さまが合掌をして、座禅を組んでいるように目に映ります。

その形状から、体に仏さまが宿っているとされ、大切に扱われるようになりました。

火葬後に喉仏の遺骨が綺麗な状態ならば、生前の行いが良かったとされています。

また、喉仏はその形が神聖とされているため、粉骨を伴う供養を避ける方もいらっしゃるでしょう。

喉仏の粉骨をためらう方は、喉仏だけを分骨して保管する方もいるようです。

喉仏の納骨方法は西日本と東日本で違う?

骨上げの際に遺骨を納める骨壷は、西日本と東日本では、サイズが違います。

骨自体のサイズはさほど変わりはないのに、なぜ骨壷は違うのでしょうか。

この章では喉仏の納骨方法について、西日本と東日本に分けて解説します。

西日本での喉仏の納骨方法

西日本で使用する骨壷のサイズは、3~6寸(直径約10~18㎝×高さ約10~21㎝)が主流です。

西日本では骨上げの際、主要な部分だけを納める「部分収骨」を行います。

部分収骨とは、主要な遺骨「頭・喉仏・胸・腕・腰・足」のみを骨壷に納める方法です。

また喉仏のみを納める骨壷と、喉仏以外を納める骨壷の2つに分けるケースもあります。

西日本では主要な遺骨だけを納める部分収骨のため、骨壷は東日本より小さくなります。

一般的には、主要な遺骨以外の遺骨は、火葬場施設内の供養墓に納骨されるようです。

例外として、西日本でも九州や沖縄の地域では、東日本と同様の「総収骨」の習慣があります。

四国においても、徳島県は「部分収骨」他の3県は「総収骨」の習慣があるようです。

このように地域の慣習により、納骨の方法が異なることがあるため、注意が必要です。

東日本での喉仏の納骨方法

東日本で使用される骨壷のサイズは、7寸(直径約22㎝×高さ約26㎝)が主流です。

東日本では喉仏を含む全遺骨と、収骨台の遺灰までを全て納める「総収骨」を行います。

部分収骨とする西日本と比べ、納める遺骨が多いため、骨壷のサイズが大きくなります

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

浄土真宗における喉仏の扱い方

通常は喉仏も含め、全ての遺骨を1つの骨壷に納めて納骨する宗派が多いようです。

しかし、浄土真宗では、お墓用と喉仏を分骨するため、骨壷が2つ必要になります。

故人のお墓には、喉仏以外の全ての遺骨を骨壷に納めて、納骨を行います。

喉仏は別の小さな骨壷に納め、大谷祖廟(おおたにそびょう)東本願寺か、大谷本廟(おおたにほんびょう)西本願寺に納骨されます。

江戸時代、開祖である親鸞聖人のもとで故人を供養したいという気持ちから始まり、習慣となったようです。

補足として、分骨をする際には、役所にて分骨許可証の発行が必要になります。

喉仏供養と手元供養の費用や違い

そもそも喉仏供養を知らない方、手元供養と混同して理解をしている方も多いのではないでしょうか。

この章では、喉仏供養と手元供養における費用や、違いについて解説します。

喉仏供養について

多様化する供養の方法の中でも喉仏供養という、遺骨の喉仏だけを手元に置いて供養する方法が注目されています。

喉仏は仏さまが合掌し、座禅を組んでいる形が神聖とされています。

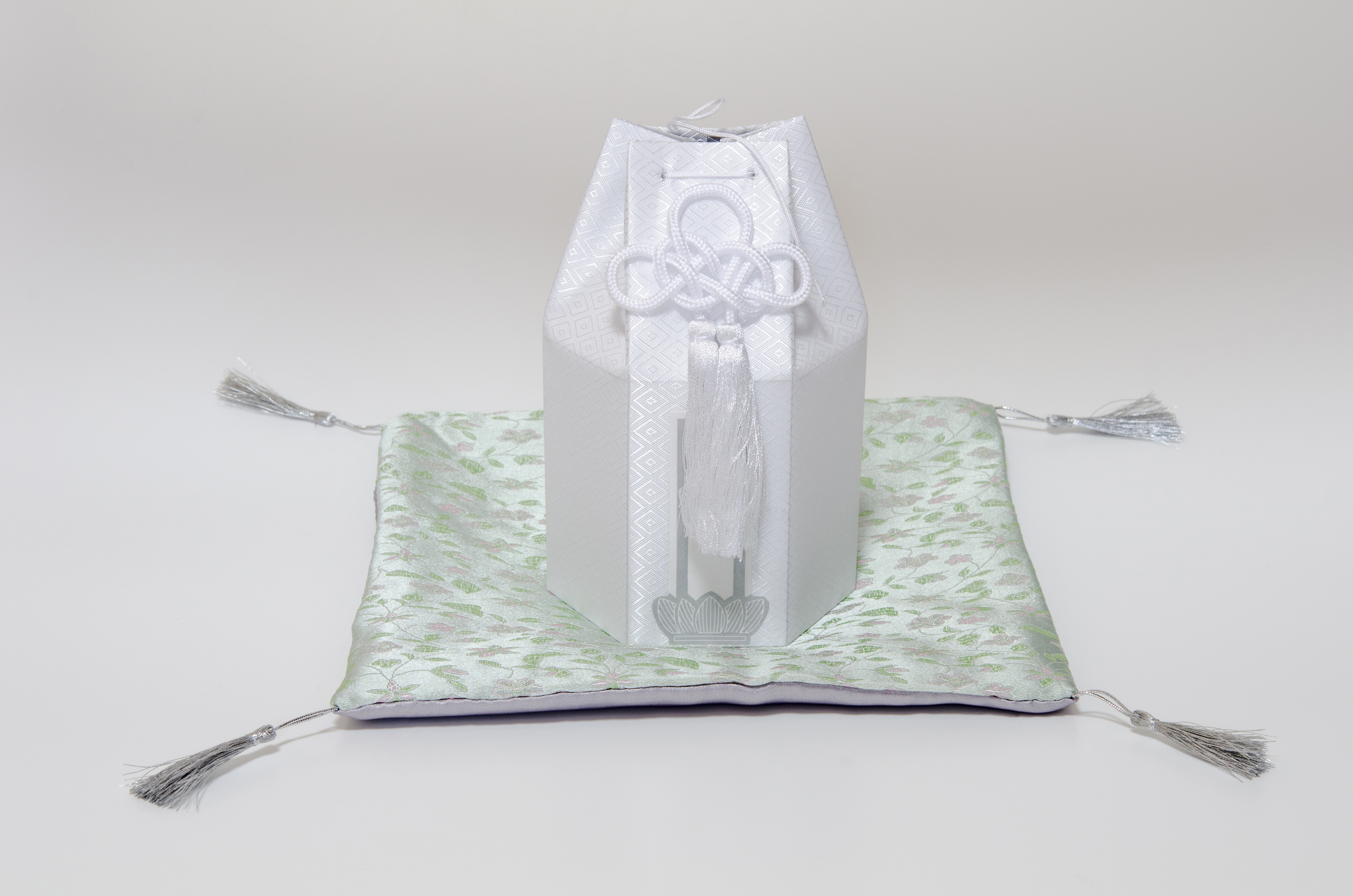

そのため、粉骨をためらい「ミニ骨壷」に納めて供養するようです。

ミニ骨壷はさまざまな形状や材質があり、相場は4,000~8万円程度で、スペースを取らない「ミニ仏壇」の相場は、1,500~15万円程度です。

喉仏の粉骨に抵抗のない方は、お墓も散骨も不要なメモリアルお守り・巾着袋に喉仏を粉砕し、納める供養法もあります。

この場合、全ての遺骨の前で読経供養を行い、メモリアル品に対して開眼供養を施し、残りの遺骨は自然葬供養を行います。

メモリアルお守り・巾着袋は、キャップ式で密封性に優れたケース入りです。

故人を身近に感じたい方にオススメの供養方法です。

手元供養について

2000年代から広がりを見せる手元供養は遺骨の一部、もしくは全部を自宅で供養する方法です。

前述した方法や、遺骨をアクセサリーにして身に着ける方法も手元供養の1つです。

手元供養品として人気のある「遺骨ペンダント」の費用は、3000~17万円程度です。

他にも、遺灰を加工して好みの形のオブジェにして供養する方法もあります。

その場合の費用相場は、3万~10万円程度です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

遺骨や喉仏の骨壷の金額相場はどれくらい?

遺骨を納める骨壷の大きさは様々ですが、金額はどれくらい違うのでしょうか。

この章では、遺骨の骨壷と、喉仏専用の骨壷の金額相場について解説します。

遺骨の骨壷の価格相場と入れ物

遺骨を納める骨壷の入れ物の素材については、耐熱性に優れた陶磁器や大理石が最適です。

火葬後の遺骨は高熱であるため、耐熱性のない材質の入れ物は破損する危険性があります。

耐熱性に優れた陶磁器の骨壷は最もポピュラーな入れ物で、形状は円柱型が一般的です。

陶磁器の骨壷の価格相場は以下の通りです。

- 3寸:1,000円〜

- 7寸:3,000~4,000円

大理石の価格相場は以下の通りです。

- 3寸:5,000円〜

- 7寸:2万〜3万円

大理石の骨壷は陶磁器に比べ高価となりますが、耐久性に加え、風化しにくいという利点があります。

喉仏の骨壷の価格相場と入れ物

喉仏の骨壷は価格相場は、サイズや材質、デザインにより大きく異なります。

ここでは、材質別にある程度の相場を紹介します。

- 陶磁器:3,000〜4,000円程度

- 金属:1万円前後

- 木製:2万〜3万円程度

- ガラス:3万円前後

基本的には素材の耐久性と希少性によって上記の金額相場になりました。

また、喉仏の骨の納め方については、普通の骨壷と同様に行う方と、遺骨袋に入れてから納める方がいます。

遺骨をそのまま入れることに抵抗を感じる方は、遺骨袋を使用すると良いでしょう。

また、遺骨袋の代わりに、故人の使用していた洋服やハンカチなどで遺骨を包む方もいるようです。

自宅での遺骨の保管方法と注意点

近年、埋葬・納骨はお墓に限らず、散骨・樹木葬などさまざまな形態が見受けられます。

しかし、日本では埋葬・納骨に関する法律があり、自治体の許可のない場所への納骨はできません。

一方、自宅で遺骨を保管することは合法なため、最近では自宅での手元供養も注目を集めています。

そこで、この章では、遺骨を自宅で保管する方法と、注意点について解説します。

カビに注意して保管

遺骨を自宅で保管する際は

- 風通しの悪い場所

- 直射日光が当たる場所

- 湿度の高い場所

に注意しましょう。

これらの場所は、カビが生える可能性があります。

本来であれば、仏間や仏壇を置いている部屋にて、遺骨を保管供養するのが望ましいです

しかし、宗教観や価値観の違いから生活様式が変化し、仏間のない住居も増えています。

その場合には、人目につきにくい風通しの良い寝室や、クローゼットなどが適切でしょう。

リビングは、遺骨があることに理解がない方や気を遣う方もいるため注意しましょう。

カビを防ぐためには、定期的に骨壷の蓋を開け、湿気を逃がし換気するのも得策です。

また、湿気を防止するタイプの器と、蓋が密着する骨壷も、選択肢の一つです。

最後に専門業者に依頼する必要がありますが、粉骨して真空パックにする方法もあります。

遺骨をいつまで保管しておくか決めておく

自宅で遺骨を保管する際に注意するべきは、管理する人が居なくなった後です。

一般的には遺族に引き継がれ、先祖代々のお墓がある場合は、そちらに納骨します。

もしもお墓が無い場合には、合祀墓か散骨の形をとるのが一般的です。

故人を一度でも埋葬している場合は、特定の遺骨を取り出せなくなるため注意しましょう。

こういったケースを避けるため、家族と遺骨をいつまで保管しておくかを、相談して決めておくと良いでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨について

「分骨ってめんどくさそう」と内容を理解する前に分骨を避けてはいませんか?

分骨と聞くとたしかにややこしいイメージを持たれる方が多いでしょう。

この章では、納骨の一つの形である分骨について注意点などを交えて解説します。

分骨とは

分骨とは故人の遺骨を2つ以上の骨壷に分けて、それぞれ別々に供養する方法です。

分骨することは決して違法ではありません。

分骨が取り入れられる理由は

- 手元供養をするため

- 散骨するため

- 本山供養のため

- 先祖のお墓と新しいお墓の両方に納骨するため

これらの理由が考えられます。

特に故人を身近に感じていたいという気持ちから、分骨して喉仏供養や手元供養をおこなう人が増えています。

分骨するときの注意点

昨今、故人を近くに感じることができる手元供養が広がりを見せ、分骨が増えています。

しかし、分骨に対して否定的な意見を持つ方がいることも事実です。

分骨をする際には、親族ときちんと話し合いの場を持ち、双方納得の上で進めましょう。

また、分骨には分骨証明書が必要です。

火葬場において分骨する場合には、火葬場に「分骨証明書」を発行してもらいましょう。

納骨後に改めて分骨したいと思った場合は、霊園管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。

分骨しようと思った際に証明書が無ければ、管理者に納骨を断られる場合もありますので注意しましょう。

喉仏の納骨まとめ

ここまで、喉仏の納骨方法を中心にお伝えしました。

この記事をおさらいすると以下の通りです。

- 喉仏の納骨方法は西日本は部分収骨、東日本は総収骨

- 喉仏が大切に扱われる理由は、仏さまが座禅を組んでいるような形状で神聖なため

- 自宅で遺骨を保管する場合遺骨の保管期間を定め、カビに注意

- 喉仏供養と手元供養は遺骨の保管方法が異なり、値段も幅広い

- 遺骨や喉仏の骨壷の金額相場はサイズや材質、デザインにより異なる

この情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!