お墓

納骨の分骨はどうするの?分骨の方法や注意点などについて説明

更新日:2022.04.23 公開日:2021.11.24

記事のポイントを先取り!

- 正規の手順通りにすれば、分骨は法律上問題ない

- 手元供養や本山納骨、別のお墓にも納骨したいなどの分骨の理由がある

- 所有者の許可を取り、親族へ話を通して遺骨の入れ物を用意する

人は亡くなると火葬され、遺骨となって埋葬されます。

しかし、大事な家族の遺骨を自分の手元に置きたいと希望したり、より近くのお墓に移したい方もいます。

遺骨は必ず1箇所に納骨しなければいけないものなのでしょうか。

そこでこの記事では、納骨の分骨について詳しく説明していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

分骨とは

分骨とは、さまざまな事情により、遺骨を2箇所以上に納骨することを指します。

また、骨を自然に還す散骨や遺骨の一部を身近に置いたり、身につけたりする手元供養を分骨と言うこともあります。

分骨は、法律上問題なく認められている納骨方法です。

しかし、分骨するときには墓地の管理者に分骨証明書をもらい、届け出をしなければいけません。

分骨する目的

通常は遺骨を1箇所に納骨するのが一般的です。

なぜ分骨をするのか、さまざまな理由や事情について代表的なものを取り上げて解説します。

家族や親族と分けるため

家族や親族のどちらも故人と親しかった場合に、納骨先を分けるケースがあります。

家庭環境はさまざまで、親族の間で一つのお墓を共有しているとは限りません。

それぞれの家が遠く離れている場合は、遺骨全てを移さず2箇所に分けることができます。

特に思い入れの強い故人の遺骨を欲しがる人がいる場合に、その要望に応え分骨されるケースがあります。

手元供養のため

遺骨の全てをお墓に埋葬せず、一部だけを手元に残すことを手元供養といいます。

故人を近くに感じていたい遺族が、選択する分骨方法です。

手元供養では、遺骨をアクセサリーにして身につけることもあります。

アクセサリー以外にも日常的に目に入る、リビングや仏壇などに置けるオブジェにして供養する方もいます。

このように手元供養を選択する方は、年々増えているようです。

宗派の本山に納骨するため

信仰している宗派によって、本山に遺骨の一部を納骨する、本山納骨という分骨があります。

浄土真宗に見られる風習で、北陸や関西では本願寺という総本山に納骨する信者さんがいらっしゃいます。

また、浄土真宗以外でも同じような分骨を行っている宗派もあり、中には一部ではなく遺骨の全てを受け入れるところもあるようです。

納骨とは別の供養をするため

埋葬の考え方は人それぞれで、通常のお墓への納骨とは別の供養をしたい方もいます。

その場合、全ての遺骨を納骨せずに分骨という形で、希望する別の供養をすることがあります。

分骨した後の年忌法要を別々に行ったり、永代供養にしたりと事情によって供養の方法を選ぶことができます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨する方法

分骨で行うことは、故人の遺骨を2つの骨壷もしくは入れ物に入れることです。

その行為自体は難しくありませんが、状況により分骨のタイミングや手続きが異なります。

いずれにせよ火葬場やお墓の管理者などに、分骨の旨を事前に伝えて正式な手続きのもとで行いましょう。

分骨する方法は大きく分けて2通りありますので、それぞれご紹介します。

火葬時に分骨をお願いする

故人の火葬のタイミングで分骨をお願いする場合、分ける分だけ骨壷を火葬場に用意しておきます。

事前に葬儀社に分骨することを伝えたうえで火葬後、遺骨をそれぞれの骨壷に納骨します。

火葬許可証は、平成11年に改正された「墓地、埋葬に関する法律」によって定められた証書です。

分骨の許可を得ている証明と同時に、埋葬先の管理者へ見せることで手続きがスムーズになります。

お墓から取り出し分骨をする

すでに遺骨がお墓に納骨されている場合は、そのお墓から骨壷を取り出して分骨をします。

一度お墓に納骨した骨壷を取り扱うことになりますので、霊園の管理者に分骨の相談をします。

霊園に相談すると社会的手続きと宗教的な法要など必要な手順を案内してくれます。

お墓から遺骨を取り出す際には、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行います。

そして、管理者から発行される分骨証明証の依頼をして、入手する必要があります。

手順に従って骨壷を取り出し、自分たちで用意した骨壷に遺骨の一部を分骨します。

分骨する際の注意点

分骨そのものは難しいことではありませんが、遺骨を取り扱う上で注意すべき点があります。

事前に内容を把握して確認することが重要となりますので、分骨する際には以下の注意点をぜひ参考にしてください。

親族に話を通しておく

分骨する遺骨は、故人の体の一部です。

故人の関係者、特に親族にはどのような理由で分骨するのか話を通しておく必要があります。

一度納骨した遺骨を取り出す行為は、人によっては不快に思う方もいるかもしれません。

なぜ分骨するのかを真摯に伝えることで、後のトラブルを防ぐことができます。

遺骨の所有者の許可が必要

分骨をする方が遺骨の所有者でない場合、許可なく分骨することはできません。

所有者に分骨の許可を得た上で、分骨しなくてはなりません。

火葬前であれば、葬儀の喪主に分骨の旨を伝えておきましょう。

分骨を希望する場合は、事前に葬儀のときなどに所有者にお願いするとよいかもしれません。

納骨方法によっては分骨できない

すでに納骨されている遺骨は、納骨方法によっては分骨したくてもできないケースがあります。

合祀墓に納骨されてしまっている場合、遺骨の識別ができないため分骨ができません。

合祀墓とは、個別に納骨せずに1箇所に埋葬し、供養するお墓です。

そのため遺骨は、多くの他人の骨と一緒になって識別できないのです。

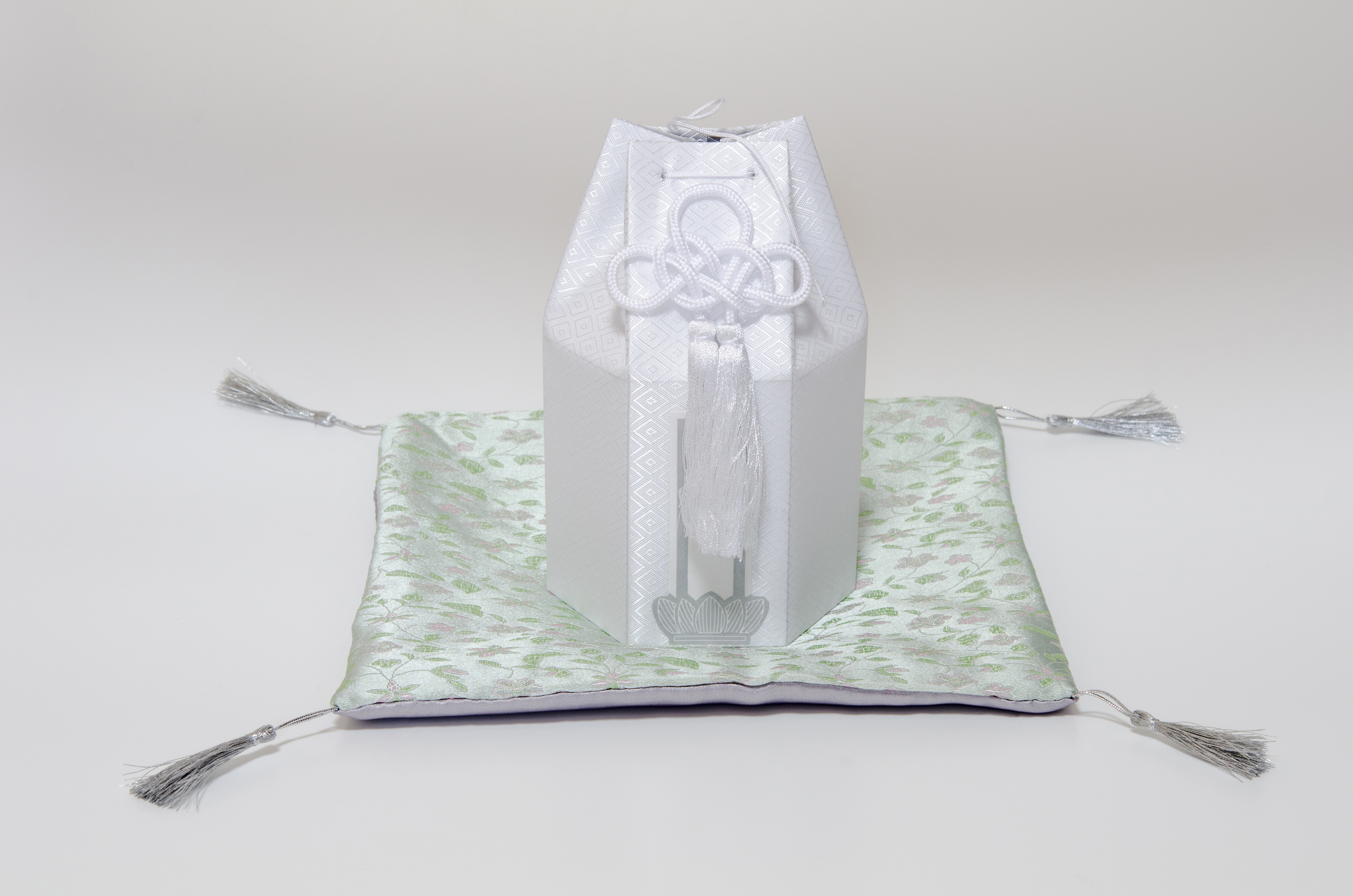

分骨先の入れ物を用意する

分骨の段取りで注意すべきは、分骨先の入れ物を用意しておくことです。

事前に、分骨用の骨壷やペンダントなどの入れ物を用意して持参しましょう。

入れ物は手のひらサイズのものなど、さまざまな形状のものが販売されています。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

手元供養したら残りの遺骨はどうする?

大切な家族を亡くすことは、非常に悲しく辛いものですが、多くの方は時間をかけて日常生活に戻ります。

その一方で、故人をいつでも近くに感じていたい気持ちから、手元供養を選ぶ方もいます。

しかし、手元供養で遺骨の全てを保管できず、遺骨が残ってしまうことがあります。

手元供養で遺骨が残ってしまった場合の対応がいくつかありますのでご紹介します。

お墓に納骨する

手元供養で残ってしまった遺骨は、お墓に納骨することができます。

一般的な納骨と同じように、お墓や納骨堂へ納めます。

納骨堂とは遺骨の納骨先として作られた屋内施設で、一般的なお墓以外の納骨先として利用されています。

また、分骨の目的で解説した本山納骨をするケースもあります。

ご自身の宗派の本山に分骨できる場合は、手元供養で残った遺骨を本山に納めることを検討されてみてはいかがでしょうか。

樹木葬にする

樹木葬とは、遺骨を自然に還すことを主眼においた納骨方法です。

一般的なお墓のように墓石に入るのではなく、草花や自然の中に納骨されることを望む方が選ぶ埋葬方法です。

費用も一般墓より安いケースが多いため、手元供養ではおさまりきらないであろう遺骨の残りは、樹木葬にするのもよいでしょう。

散骨する

お墓を持たない人の中には、散骨を選ぶ方もいます。

散骨とは、遺骨を粉末にして山や川、海などの自然の中に撒いて埋葬とする納骨方法です。

散骨は個人で行うには制約が多いため、専門業者を通して行うようにしましょう。

【注意】勝手に破棄はしない

手元供養で残った遺骨を勝手に廃棄したり、個人で散骨することはNGです。

形が残ったままで捨てることはもちろん、許可なく勝手に埋葬することは法律違反になります。

遺骨を散骨する際は、1〜2mm程度のサイズに粉砕するように決められています。

また、地域によっては完全に散骨を禁止しているところもあります。

事件や犯罪になってしまうため、絶対に勝手に破棄しないよう注意してください。

納骨の分骨まとめ

ここまで納骨の分骨の情報や、分骨の方法などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 正規の手順通りにすれば、分骨は法律上問題ない

- 手元供養や本山納骨、別のお墓にも納骨したいなどの分骨の理由がある

- 所有者の許可を取り、親族へ話を通して遺骨の入れ物を用意する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!