お葬式

香食とはどんなしきたり?なぜ線香を供えるのか詳しく解説

更新日:2023.06.06 公開日:2022.02.04

記事のポイントを先取り!

- 故人があの世で香りを食すことを香食という

- 線香にはさまざまな意味がある

- 弔問時やお墓参りの際は事前に宗派を調べておく

お通夜や葬儀、お墓参り、仏壇に向かう際などには必ず線香を供えます。

現代において当たり前のように広まっている線香を供える行為は、香食(こうじき)という考え方から由来しています。

香食とは一体どのような考え方なのでしょうか。

そこでこの記事では、香食について解説していきます。

この記事を読むことで香食の意味を理解し、新たな気持ちで故人を供養できます。

後半では香炉のお手入れ方法についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香食とは?

香食(こうじき)とは、「線香や抹香といったお香を焚き上げたときの香りが故人の食べ物になる」という考え方です。

あの世では、香りが最も上等な食べ物と考えられているため香食が行われています。

香食の由来は、仏教の経典の1つである倶舎論(くしゃろん)に書かれています。

倶舎論には「亡くなった人が食べるものは匂いだけに限り、生前に善い行いをした人は良い香りを食べることができる」という記述があります。

人が亡くなってから四十九日が過ぎるまでの間の食べ物は、香りだけだと考えられており、現世で線香をあげて食べ物を届けると言う風習が生まれたのです。

そのため、現代では果物や花の香りのする線香も存在します。

スポンサーリンク香食の由来

お香は紀元前3000年のメソポタミア文明のころが起源とされていて、非常に古い歴史があります。

古代インドでは遺体の腐臭を消すためにお香を使っており、それが広まったと考えられています。

日本へは仏教とともに伝わり、当時は直接香料に火をつける方法で行われていたようです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香食で線香を供える意味

線香を供える意味は、以下をご覧ください。

- 自分の身と心を清める

線香をあげることは、自分の身と心を清める意味があります。

仏教において、俗世に住んでいる人間は汚れのあるものと考えられているため、供養にあたっては線香をあげて心身を清めてから仏様と向かい合う必要があります。

- 故人に食べ物をお送りする

先述したように香食としての考え方です。

宗派や地域によっては、四十九日が過ぎるまで線香の火を絶やさないようにする習慣があり、寝ずの番をすることもあります。

- あの世への道案内のため

故人があの世まで迷わないように、お線香の煙を道しるべにします。

お通夜では故人の枕元に1本だけ線香を立て、それが絶えぬように一晩中見張ります。

- 故人を偲ぶ慣習として

線香の煙はあの世とこの世の橋渡しをしてくれると考えられており、線香を焚くことであの世の故人と通じます。

また、仏様と向き合うことで現世に残された者の気持ちも整理がつきます。

線香には故人と遺族をつなぐという重要な意味が込められているのです。

気持ちを込めて線香をお供えすることが、供養には欠かせない重要なことです。

スポンサーリンク香食に用いられる線香の種類

基本的に使用する線香に定めはないため、自由に選んで使用できます。

自宅で線香を焚く場合は、火災報知器が作動しないように煙が少ないものや燃焼時間が短いものを選ぶことをお勧めします。

ここでは、香食に用いられる線香の種類を解説します。

短尺線香

短尺線香は主にお墓や仏壇に供える時に使われる線香で、燃焼時間が短く、香りが控えめです。

その場に留まる時間に余裕のない場合など、火事の予防になるためおすすめです。

長尺線香

長尺線香は、僧侶が読経する際や座禅などを組む場合に時計がわりに使用する事が多く、1時間以上燃える線香もあります。

法事や葬儀の際など、長時間にわたって供養する際に用いられることが多いお線香です。

渦巻型

お線香の中でも燃焼時間が一番長いのが渦巻型です。

タイプによっては2時間程度燃え続けるものがあり、燃焼時間が長いことから広い空間などに香りが広がりやすく、一般的なお線香と違って1日で何度も交換する必要がないことがメリットです。

円錐型

円錐型は、コーンのような形をしていることからコーン型とも呼ばれます。

上から下に行くほど香りが強くなり、10〜20分程度で燃え尽きるため、短時間の供養時に使用できます。

電子線香

電子線香は、その名の通り火を使わず電気を使用する線香です。

火を使用しないため火事になる心配がなく、一般家庭で用いられることが増えています。

最近では、電気で熱せられた部分にお香を乗せて香りを伝える方法もあれば、実際の炎のようにLEDがゆらぐお線香風のLEDが付いている電子線香もあります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

線香の供え方

線香の供え方は宗派によって異なります。

親戚や友人、知人の家庭に赴き線香をあげる際、ルールを知らなければ相手を不快にさせてしまう可能性があります。

ここでは、基本的な線香の供え方を解説します。

線香をあげる基本的な作法

線香をあげる基本的な作法は以下の通りです。

- 左手に数珠を持ち、仏壇正面の座布団手前で遺族に一礼します

- 仏壇の前に座って一礼・合掌します

- ろうそくに火を灯し、ろうそくの火で線香に火を点けます

- 故人の宗派に沿った方法により、香炉に線香を差し上げます

- おりんを一度鳴らしてから合掌

- 遺影に対して一礼し、後ろに少し下がってから遺族に一礼します

宗派別線香の本数やあげ方

宗派別の線香の本数と上げ方は以下の通りです。

- 真言宗・天台宗

線香は3本使用し、1本は手前におき、残りの2本は仏壇側に立て逆三角形を作るようにお供えします。

- 浄土宗

線香1本を使用して香炉の中心に立てます。

- 浄土真宗

線香1本を中心で二つに折って同時に火をつけ、香炉に火のついた部分を左にして寝かせます。

- 曹洞宗・日蓮宗・臨済宗

線香1本を使用して香炉の中心に立てます。

天台宗・真言宗の立てる線香は3本ですが、四十九日を迎えるまでは故人の枕元に供える本数は1本になります。

スポンサーリンク弔問時や墓参りの時の線香のあげ方は?

ここでは弔問時や墓参時の線香のあげ方を解説します。

弔問

弔問時のお線香のあげ方は、先述した基本的線香をあげる基本的な作法と同様です。

ただし、宗派によって線香の本数やあげ方は異なるため、事前に調べておきましょう。

弔問の際には自ら家にあがろうとせず、遺族に勧められてからあがりましょう。

遺族から勧められない場合は、玄関先で香典やお供え物を渡してお暇するのが基本です。

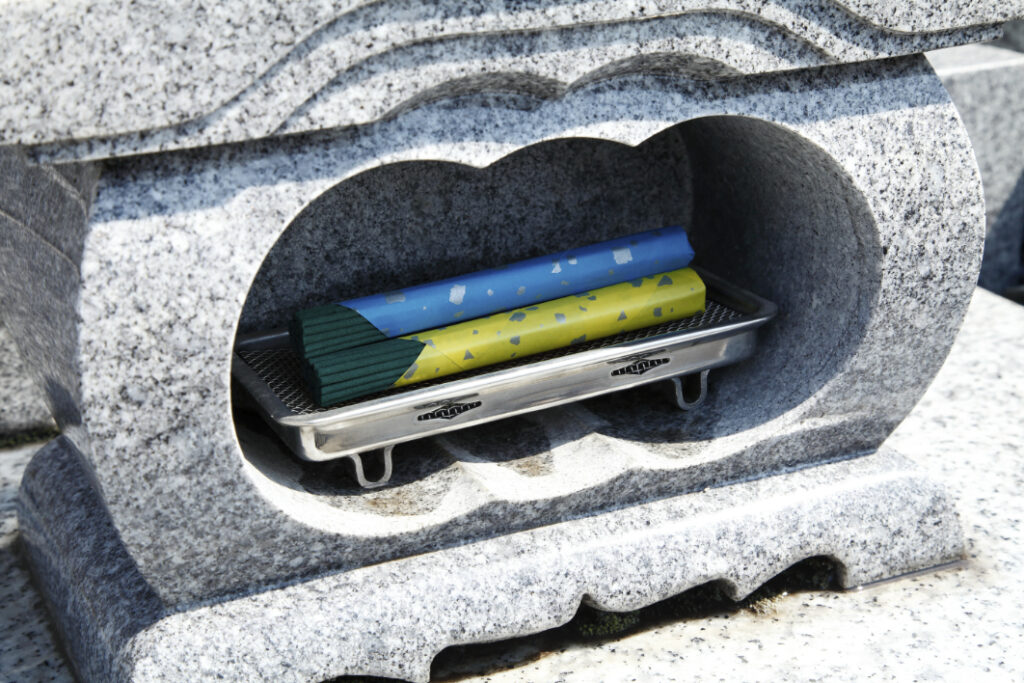

墓参り

お墓参りでの線香のあげ方は以下の通りです。

- お墓の前で一礼し、墓石に打ち水します

- 供花やお供え物を供えます

- ろうそくから線香に火をつけ、香炉の中に置きます

- お墓に向かって合掌と一礼します

お墓参りの際の線香の本数とあげ方も宗派の決まりに合わせて供えます。

事前に確認しておくと良いでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香炉のお手入れ方法

お線香を置くのは香炉(こうろ)と呼ばれる専用の器です。

香炉も長い間使っていると、線香の燃えカスなどが残って汚れてしまいます。

仏壇におく仏具として、香炉のお手入れも定期的に行いましょう。

香炉のお手入れ方法は以下をご覧ください。

- 網付き灰ならしを使用する

香炉の灰残った線香ごとすくい、灰だけを戻す便利な道具です。

- ネットを使用する

自宅にある排水溝のゴミ受けネットなどを使用して、香炉の灰から残った線香を取り出します。

- 線香が下まで燃えやすい灰を使用する

天然素材が使用された灰を香炉に入れることで線香を根本まで燃やし、残りカスが減らせます。

また、お線香が経ちにくくなる現象も香炉の中の燃え残ったお線香が原因です。

残っているお線香を取り除くことで、香炉にお線香が立ちやすくなりますので、定期的にお手入れされることをおすすめします。

香食とはまとめ

ここまで香食とは何か、香食で用いる線香の種類などを中心に解説してきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 香食とは故人があの世で食す代わりとなるもの

- 香食は仏教とともに日本に伝わった

- 線香を焚くことで身を清め故人と対話ができる

- 線香はその場に適した種類を使用する

- 宗派によって線香の本数とあげ方が異なる

これらの情報が、みなさんのお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服はネックレスなしでもいい?知っておきたいネックレスの選び方

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説

お葬式

更新日:2024.12.25

お通夜の服装は私服でも大丈夫?私服で良い理由や選び方などを紹介