お葬式

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

更新日:2024.03.28 公開日:2021.09.19

記事のポイントを先取り!

- 葬儀への参列は配偶者と祖母との関係や親族の考え方による

- 香典の相場は1万~3万円ほどだが地域によって異なる

- 義理の孫としてお手伝いすることもある

義理の祖母が亡くなった場合、葬儀に参列しなければいけないのでしょうか?

また参列する場合、香典はどのくらい包めばよいのでしょうか?

そこでこの記事では、義理の祖母が亡くなった場合の葬儀の対応について解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

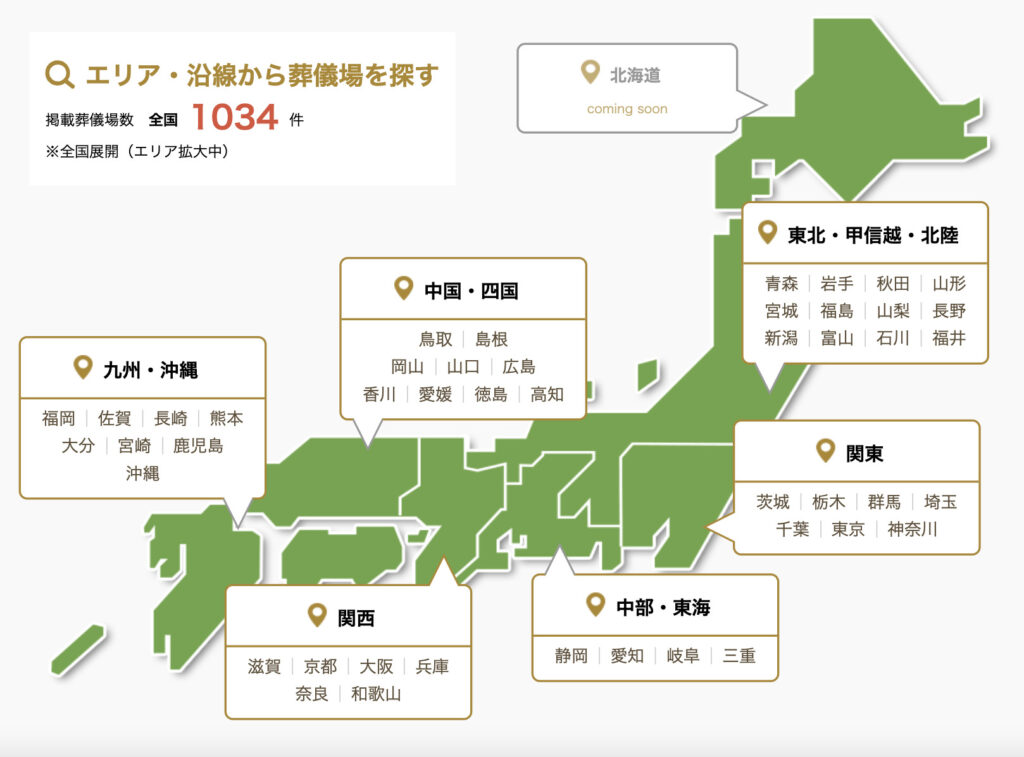

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

義理の祖母の葬儀には参列するべき?

義理の祖母の葬儀に、何親等までが参列するべきという明確な決まりはありません。

配偶者と義理の祖母との関係性や、親族の考え方によって変わってきます。

しかし、基本的には、参列する方がよいとされています。

特に配偶者が、祖母と長い間同居していたような場合は、参列した方がよいでしょう。

配偶者の実家と早めに相談する

参列すべきか迷う場合は、配偶者の実家に相談しましょう。

相談する際は、直接聞くのではなく、配偶者を通して聞くと角が立たないでしょう。

小さい子どもがいる場合や、急に仕事を休めない場合も早めに相談しておきます。

仕事を忌引きできるか

就業規則に忌引き休暇の規定がある会社は、多いようで、基本的に、喪中は2親等までという考え方が一般的です。

義理の祖父母の場合、2親等の親族となるので、忌引き休暇取得可能になります。

この考え方であれば、義理の祖母が亡くなった場合も、忌引き休暇を取得できる可能性が高いです。

しかし会社によっては、義理の祖父母の場合、忌引き扱いにならない場合もあるようです。

忌引き休暇扱いにならない、就業規定の場合は、有給休暇を使って参列する手段もあります。

香典のマナー

一般的に義理の祖母への香典はどのくらい包むものなのでしょうか?

相場

香典の費用相場は、平均1万~5万円程度とされています。

また配偶者の他にも孫がいるなら、連絡を取って足並みをそろえた方がいいかもしれません。

義理の祖母の葬儀なら、喪主は配偶者の両親であることが多いです。

そのため、配偶者を通じて相談してもいいでしょう。

包み方

香典の包み方について、詳しく解説します。

香典袋

香典袋は包む金額によって異なります。

包む金額が1万~3万円なら水引封筒を使用します。

水引封筒とは黒白か黄白の水引が付いていて紐の本数が3~5本の香典袋のことです。

関東では黒白や双銀の水引が付いた香典袋、関西は黄白の水引の付いた香典袋が一般的です。

包む金額が3万~5万円なら中金封の香典袋を使用します。

水引封筒より一回り大きく、水引きの紐の本数は7本以上です。

5万~10万円を包むのなら中金封よりさらに一回り大きい大金封の香典袋を使用します。

表書き

香典袋への表書きは薄墨で記入しますが、筆がない場合は筆ペンでも構いません。

これは涙で字がにじんだことを表現するためです。

ペンの片側が薄墨でもう一方は普通の濃さの墨色で書ける筆ペンも販売しています。

葬儀や通夜のときは薄墨で記入しますが、それ以降の法要には普通の墨色で記入します。

お金の包み方

お札の人物面を伏せ、封筒の後ろの面を向くように入れましょう。

これは悲しみで顔を伏せている様を表現するためです。

お札は新札を使用せず、ある程度使用感があるものを使います。

これは葬儀に供えて準備していたと思われないためです。

中袋には香典を包んだ人の住所や氏名、金額を旧漢数字で記入します。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

お悔やみの言葉について

義親にかける言葉は「心からお悔やみ申し上げます」がよいとされています。

「ご愁傷様です」という言葉は、他人が遺族に対して使用するお悔やみの言葉です。

義理の祖母と面識がなかったとしても、義理の孫はあくまでも身内となります。

そのため義親に対してご愁傷様ですという声掛けは、他人行儀に聞こえてしまいます。

お悔やみの言葉に正解はありません。

義理の孫という立場をわきまえたうえで、気持ちを簡潔に述べることが大切です。

義理の両親は、葬儀の手配で忙しく、疲弊しているかもしれません。

体調を気遣う言葉と、お手伝いする意思を一緒に伝えると喜ばれます。

義理の孫として手伝えること

義理の孫として、葬儀のお手伝いは積極的にしましょう。

お手伝いする際は、黒いエプロンが必要なので1枚用意しておくと便利です。

義理の孫ができるお手伝いとして、以下のようなものがあります。

- 弔問客へのお茶出し

弔問客の対応で忙しい義親の代わりにお茶出しや後片付けをすると、助けになります。

- 買い出し

弔問客が多くお茶菓子が足りなくなった際、買い出しのお手伝いは役に立ちます。

配偶者の実家に宿泊するのであれば、食材の買い出しなども行うとよいです。

- 葬儀会場の受付

参列者や僧侶への対応で忙しい義親に代わり、葬儀会場の受付をする場合もあります。

- 実家の手伝い

配偶者の実家に宿泊させてもらう場合は、実家のお手伝いをします。

食事の配膳や皿洗いなどの後片付け、掃除などのお手伝いをすすんで行います。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

弔電について

仕事が忙しいなどの理由で、葬儀に参列したくてもできない場合があります。

葬儀を欠席する場合、お悔やみの気持ちをいち早く伝える手段として、弔電があります。

弔電とは

葬儀に参列できない場合に送る、葬儀用の電報を弔電といいます。

弔電は、通夜と葬儀のどちらかに参列可能であれば、送る必要はありません。

インターネットであれば24時間受付可能です。

仕事でなかなか時間を取ることができない忙しい方におすすめです。

注意点

弔電を送る際の注意点を4つお伝えします。

弔電を送るタイミング

弔電は通夜・葬儀が始まる前までに送ります。

葬儀の日程がわかっているのなら通夜の前日までには到着するよう手配しましょう。

葬儀が終わってから届くのは失礼にあたるため注意が必要です。

葬儀や告別式の日に送る場合は最低でも1時間前までには到着するよう手配します。

宛名は誰にするのか

弔電の宛名は基本的に喪主の氏名を記入します。

訃報のお知らせに喪主名が記載されているので確認しましょう。

喪主名がわからない場合は「○○家 ご遺族様」という風に書きます。

故人の配偶者と親しくしていた場合は配偶者の個人名宛に送っても問題ありません。

差出人には自分のフルネームと故人との関係を書きます。

文面で注意すべきこと

弔電の文面でも忌み言葉はタブーです。

重ね言葉や不吉な言葉は使用しないよう気を付けます。

また、故人の宗教や宗旨によっても避けなければいけない言葉があります。

神式やキリスト教では、供養や成仏、往生という言葉は使用できません。

浄土真宗なら霊前や冥福などの言葉の使用は避けましょう。

宗教や宗旨は事前に遺族へ確認しておきましょう。

弔電の内容は個人的な話題は避けるようにします。

遺族が知らない話題の場合があるためです。

故人の名前の表し方

弔電に記載する故人の名前は、以下のような敬称で表します。

- 父 ご尊父様(ごそんぷさま)・お父様・お父上様

- 母 ご母堂様(ごぼどうさま)・お母様・お母上様

- 祖父 ご祖父様(ごそふさま)・祖父君(おじぎみ)・御祖父様(おじいさま)

- 祖母 ご祖母様(ごそぼさま)・叔母君(おばぎみ)・御祖母様(おばあさま)

弔電は訃報をいただいてからなるべく早く依頼しておきます。

弔電を辞退していないか確認

近年、身内だけで葬儀を執り行う家族葬を選ぶ葬家も増えてきました。

家族葬の場合は、弔電を辞退する方もいらっしゃいます。

葬儀のお知らせをよく読んで確認しておきましょう。

義理の祖母の葬儀まとめ

ここまで、義理の祖母の葬儀に関する疑問や弔電についての情報を中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 葬儀への参列は配偶者と祖母との関係や親族の考え方による

- 香典の相場は1万~3万円ほどだが地域によって異なる

- 義理の孫としてお手伝いすることもある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.12.25

お通夜の服装は私服でも大丈夫?私服で良い理由や選び方などを紹介

お葬式

更新日:2022.11.21

葬儀で指輪は身に着けてもいい?葬儀における指輪のマナーを解説

お葬式

更新日:2022.03.31

親族と遺族との違いは何?それぞれの定義を解説

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説