お墓

墓石の形状にはどんな歴史があるの?墓石の形の種類についても紹介

更新日:2022.10.16 公開日:2021.09.27

お墓参りに行くと、いろいろな形状の墓石を見かけますよね。

日本のお墓がいつ頃から建てられるようになったのでしょうか。

また、お墓がない時代はどのように埋葬していたのでしょうか。

そこでこの記事では

- 墓石の形状の歴史について

- 墓石が四角いのはなぜ?

- 墓石の種類

- 墓石を必要としない樹木葬

- 今話題のバーチャル霊園とは?

以上の内容で解説していきます。

現在は家族が亡くなると火葬をし、遺骨をお墓に納めるのが一般的です。

墓石の形状も過去と現在とは変化してきてきました。

現在のような墓石の形状になるまでに、どのような歴史があったのでしょうか。

ぜひ最後までお読みください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

墓石の形が四角いのはなぜ?

お墓の形状と言えば、四角い和型墓石の三段墓が一般的です。

なぜ現在のような四角い形状になったのでしょうか。

石のお墓の習慣は平安時代に始まり、室町時代までは「五輪塔」と言われる供養墓でした。

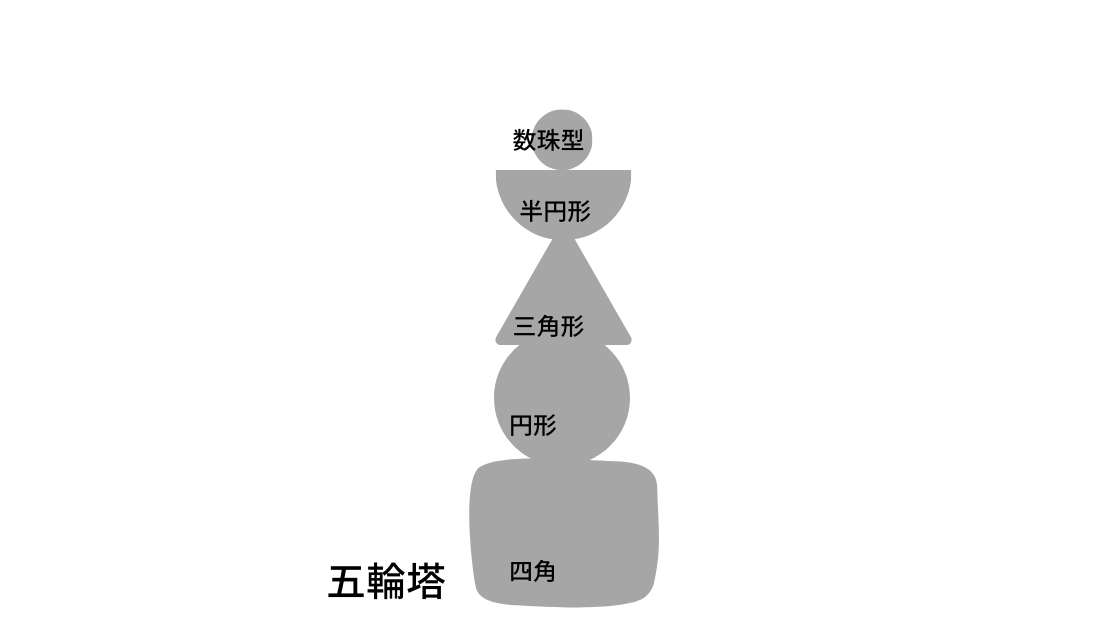

五輪塔とは、下から四角、丸、三角、半月、宝珠の石を組み合わせたお墓です。

それまでは上流階級の人だけがお墓を建てていましたが、江戸時代になると下流武士も石のお墓を建てるようになりました。

この時に三段墓の和型墓石が普及したと言われています。

明治時代後半に一般庶民もお墓を建てるようになりました。

家族単位でお墓を持つ時代になると、墓地の区画面積も狭くなります。

それで現代普及しているような四角い形状のコンパクトな三段墓が、大半を占めるようになりました。

現代まで続く墓石の歴史

埋葬はいつ頃から始まったでしょうか。

また、いつ頃から現代のお墓の形状に変わったのか知らないことが多いですよね。

お墓の歴史は約1500年前から約2300年前の縄文時代に始まったと言われています。

時代ごとに土葬から火葬に、どのように変わっていったのか歴史を見てみましょう。

縄文時代

縄文時代のお墓は遺体を手で掘った穴の中に、体を折り曲げるように埋葬していました。

そして、その上に大きな石をのせていたようです。

遺体を埋葬することは人間は動物の一種ではなく、魂と肉体から成り立っていると考えられていたということです。

この状態のお墓を土坑墓と言います。

死者は恐ろしいものと認識していて、石を乗せることで魂が蘇ってこないようにしていたという説もあります。

鎌倉時代

今から約900年前の鎌倉時代以降には、身分の高い人たちに仏教が浸透し始めます。

身分の高い大名や武士の人々は、お墓を作るようになりました。

その後、仏教が一般庶民にも浸透し始め、一般庶民も火葬するようになりました。

そのころから火葬と土葬が混在し始めます。

火葬後の遺骨はお棺に入れられ、村から外れた場所の土の中に埋められていました。

墓石などはおかれず、石や柱をたてていた程度だったようです。

江戸時代

江戸時代になると、火葬より土葬が主流になりました。

遺体に死装束を着せて棺桶に納め土葬し、その上に土を盛るようになりました。

武士のお墓には板塔婆(いたとうば)や石塔婆(いしとうば)などが建てられていました。

れが庶民にも広まって卒塔婆(そとうば)や墓石を墓の上につくるようになりました。

それが今のお墓のもとになっています。

現代のお墓の形状が、江戸時代に築かれたと言えるでしょう。

明治時代

明治時代には公共の墓地として青山墓地や天王寺墓地が造られ、宗教を問わない墓地も開かれるようになりました。

埋葬方法についてもお墓の面積が広く必要な土葬は、人口が爆発的に増加した明治時代には厳しいものでした。

そして比較的場所をとらない火葬が一般的になりました。

現代

現代になりお墓の形状も変化します。

これまでの多くの石材が必要になる伝統的な和型の墓石だけではなく、横に広い洋風の墓石も建てられるようになりました。

洋風の墓石は宗教等にとらわれず、自由にメッセージを掘ることができるので人気が高まっています。

また、少子高齢化に伴う後継者不足の問題などから、管理料・後継者不要で永代供養付きの樹木葬もお墓選びの際の選択肢に加わりました。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

墓石の形の種類

現在のお墓の形状の種類は、大きく分けて和型墓石と洋型墓石です。

しかし、最近ではデザイン墓も増えてきています。

ここでは、墓石の形状の種類を説明します。

和型墓石

私たちがよく見かける型の種類は、江戸時代からの伝統的な和型墓石です。

縦に長く四角で石が3段に積み重なっているのが特徴です。

下から下台、上台と重ねて一番上に竿石を置きます。

お墓の基本的な形ですが、形状や配置によって地域の色が出てきます。

洋型墓石

最近は新規に造成された墓地にお墓を立てる首都圏では、洋型墓石が増えてきています。

洋型の墓石は、和型の縦長に対して横長の墓石です。

また、文字や形も自分らしい特徴のある墓石を自由に建てることができます。

メリットとしては、宗教的制限がなく自由にデザインできる点があります。

また、区画が狭くても見た目がいい、横型で高さも低く地震に強いなどです。

デメリットとしては、石材店にない形がある、洋型墓石を許可しない墓地もあるなどです。

五輪塔

五輪塔は四角・円形・三角形・半円形・宝珠形の5つの形で形成されています。

5つの形はそれぞれ、空・風・火・水・地を表し構成しています。

この5つはインドで五大と呼ばれている概念で、宇宙を構成する要素とされています。

五大によって死者を極楽浄土へ旅立たせることができるとされています。

5つのものには空=生命、風=呼吸、火=熱、水=血液、地=骨といった意味があります。

これらの5つの石が人間の体を表しているようです。

これがインドから日本へと渡り、五大を五輪として塔にしたものが五輪塔です。

五輪塔そのものは、死者を表した往生の形として信仰されていました。

宗派によっては墓石に梵字が刻まれています。

デザイン型

好みの墓石が見つからない場合は、オリジナルでデザインの形を作ることもできます。

故人の好きだったものや、思い出の物をデザインした墓石をオーダーメイドできます。

ピアノ型やサッカーボール型、富士山型など形状は自由に考えることも可能です。

古墳

古墳は4~7世紀頃の権力者のお墓です。

権力の大きさで古墳の形状や大きさが違います。

古墳には、土器や埴輪、鉄剣などが棺桶と一緒に入れられています。

一般的な墓石のサイズはどれくらい?

お墓のサイズは以下の2つに分けて考えなければなりません。

- お墓の本体部分の「墓石」

- お墓を建てる土地の「墓所」

墓石は墓所の面積が広くなければ大きなものは建てられません。

墓所のサイズと墓石のサイズは比例するのが一般的です。

つまり、お墓を建立する際には、「墓石」と「墓所」の2つのサイズを考慮する必要があります。

そこで、ここからは墓石のサイズや単位、規格、種類などを解説します。お墓の建立をお考えの方はぜひ参考にしてください。

お墓の大きさの単位

お墓を数える際の単位は「基」と表し、「1基、2基」と数えます。墓地の区域を表す単位は、昨今では一般的に「㎡」(平方メートル、平米)で表します。

墓地の面積も区域同様「㎡」で通常表されます。

一方で多くはありませんが、「坪」や「聖地」、「霊地」などの表記を使用する墓地もあります。

「1聖地」は、約0.81㎡で、半畳ほどの大きさです。

「三尺四方」という測り方で、3尺×3尺の広さで墓地の区画を「1坪」とする場合も、「1坪」=約0.81㎡となります。

「1霊地」は墓地によって異なり、約0.81㎡の場合と1㎡の場合があります。「霊地」の表記がされている霊園については事前に寸法を確認しておきましょう。

種類別の墓石のサイズ

ここからはそれぞれのお墓のサイズについてご紹介します。

和型墓石

サイズは「尺貫法」を用いて測定します。寸法は地域によって異なることもありますが、ほとんどが最上部の竿石の幅を規格としています。

1尺=10寸=約30cm、1尺1寸角であれば約33cm(11寸)となります。

一般的な和型墓石の寸法は8寸角(24cm)、9寸角(27cm)、尺角(30cm)と1寸ごとにサイズが分かれており、8寸から1尺3寸までが一般的なサイズです。

このサイズは、地域や石材店によって誤差が生じる場合があります。

また、竿石以外の部材は、竿石の幅に比例して寸法が変わります。

すなわち、竿石の幅が広いほどお墓のサイズが大きくなり、幅が狭いほど小さくなります。

洋型墓石

洋型墓石のサイズは「号」という単位を使用します。

「号」という単位は「寸」と同じで、『1号 = 1寸= 約3.03cm』を表します。

また、「号」ではなく高さ×横×奥行きで示されることもあります。和型墓石のような大きさのサイズ区分は特に決まっていません。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

墓石の文字の変化

墓石の文字は平安時代から刻まれ始めたとされています。

一般的には「〇〇家之墓」のように家名か、「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」などの宗派の名号や題目が墓石の正面に刻まれていることが多いです。

平安時代より以前は、墓に文字は刻まれていませんでした。

しかし明治時代になると、名前や戒名が刻まれるようになりました。

理由としては、明治時代の頃から共同墓地がつくられるようになったためです。

また、たくさんのお墓があるため、誰のものか記載しないとわからなくなります。

そこで個人の情報を墓石に入れるようになりました。

現在では、墓石の文字に制限やルールがありません。

そのため最近では墓石に「ありがとう」などご遺族の気持ちを表す言葉や、句を刻むこともできます。

また、書体やデザインも選ぶこともできます。

墓石を必要としない樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに納骨場所に木を植えたり草花を植え、埋葬することです。

樹木葬は永代供養が一般的です。

永代供養とは、お寺や霊園が代わりに管理や供養をするものです。

継承者を必要とせず、価格も比較的安価です。

使用料や管理費は樹木葬の費用に含まれていることが多いです。

まだ歴史の浅い樹木葬ですが、現代社会の人たちのニーズに沿っており公共・民間を問わず急速に広がっています。

樹木葬は基本的にお墓を継ぐことが難しい方や、お一人様・ご夫婦でお墓を作る方に向いています。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

今話題のバーチャル墓とは?

バーチャル墓とは、インターネット上にバーチャルでつくられたお墓です。

実物はありません。

サイトにてお墓を登録します。

1つのお墓ごとにページを作成し、故人の写真や経歴などの多くの情報を登録することができます。

そしてお墓参りでは画面上のお墓にお供えをします。

また、遠方に住んでいる方や高齢でお墓参りに行けない方向けに、インターネット経由でお墓参りができるサービスもあります。

お墓にWebカメラを設置して、パソコンやスマートフォンで簡単にお墓参りができます。

墓石の形状の歴史まとめ

ここまで墓石の形状の歴史や、形状の種類を中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 明治時代に一般庶民の墓地の区画面積が狭くなり、四角いコンパクトな形状になりました。

- お墓の始まりは縄文時代からで、時代ごとに土葬から火葬に変わっていきました

- 各時代ごとに生活様式が変わったように、お墓の形状も土坑墓から板塔婆や石塔婆、卒塔婆、そして現代の墓石の形状へと変化してきた。

- 墓石は和型墓石、洋型墓石、五輪塔、デザイン型、古墳などの種類がある。

- 樹木葬は、墓地の継承していくことが困難になった人に向いている。

使用料や管理費も含まれている場合があるので、費用を抑えることも出来る。 - バーチャル墓とは、お墓に行かなくてもお参りをすることができる便利なサービス。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.11.20

お墓に使う「しきび」とは?「さかき」との違い、用途を解説!

お墓

更新日:2022.11.18

お墓で使える「文字」を解説!家名以外に使える文字も紹介

お墓

更新日:2022.11.21

縁起の良いお墓の向きとは?お墓の方角や墓相に関して解説

お墓

更新日:2022.12.13

お墓の建立者が死亡したらどうなる?朱色を抜くって本当?

お墓

更新日:2022.05.24

お墓に家紋は入れないといけない?入れる場合についても解説

お墓

更新日:2021.08.15

墓石の文字色の種類や意味とは?地域ごとの違いから使い方解説!