法事法要

焼香をあげる意味や由来は何?宗派ごとの込められた意味の違いも紹介

更新日:2022.11.19 公開日:2021.12.14

記事のポイントを先取り!

- 焼香は葬儀でお香を焚くこと

- 宗派によってやり方が異なる

- 所作は落ち着いてゆっくり行う

焼香は昔から法事などで行われてきた風習の一つで、今も大切にされています。

ですが、いざ行うとなるとどうしてよいのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、焼香の意味や由来を中心に解説していきます。

焼香の意味について学び、成果を出せるようにしましょう。

焼香の時に使う数珠についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

焼香とは

焼香とは、言葉の通り「お香を焚く」ことを意味します。

ここでは、その意味や由来について解説していきます。

焼香の意味

焼香の意味は、「匂い」を立てて故人を供養することを目的としています。

お香の匂いで自分の心身の穢れを落とし、清らかになった姿で故人と仏様に敬意と感謝の心を捧げるのです。

また仏教においては「匂い」は故人や仏様の食べ物であるともされていて、故人や仏さまにお供えする意味でも焼香が用いられます。

お香が空中にまんべんなく広がり、仏教の教えが広がることを意味しているともいわれています。

焼香の由来

香を焚くという行為の由来は古代インドにあると言われています。

昔はクーラーなどの空調設備もなかったため、お釈迦様が説法をする際は労働者の体臭が漂っていました。

そのため、体臭が気になり説法に集中できなくなったお釈迦様がお香を焚き始めたといういわれがあります。

日本におけるお香の始まりは、538年とされています。

奈良時代、唐の僧である鑑真和上が来朝したときに、香薬や焼香などの調合技術を伝えたことで日本の香の文化が始まりました。

スポンサーリンク宗派ごとの焼香の違いと意味

焼香は、宗派ごとにその意味や回数が違います。

宗派ごとにそれぞれ解説していきます。

浄土真宗本願寺派

本願寺派での焼香は、自分の身を清めるとともに香をお供えする行為として考えられています。

抹香をつまみ額に近づけて目の位置より高くかかげる行為を「押しいただく」といいますが、自分自身を清めるという意味合いから、抹香は押しいただかず、つまんだまま香炉へ焚くようにします。

お焼香は1回だけ行います。

真宗大谷派

真宗大谷派に関しても自分自身の身を清めると意味合いから、香を押しいただくことはありません。

本願寺派との違いは、焼香を2回行うという点です。

まずお供えをする意味で1回目の焼香を行い、2回目の焼香には自分の心を豊かにするという意味があります。

浄土宗

浄土宗の場合は、故人と仏様へのお供えとして焼香を行います。

宗派としては特に決まりはなく、抹香を1~3回押しいただいた後に焼香を行います。

真言宗

真言宗のお焼香は、3回行います。

3回ともすべて押しいただくか、3回のうちはじめの1回だけを押しいただく方法で焼香を行います。

日蓮宗

日蓮宗の場合は、焼香に関して宗派としての決まりは特にありません。

抹香を1回か3回押しいただくことが多いです。

僧侶がお焼香をする場合は3回、参列者は1回のみとされているときもあります。

不安だったり、判断がつかなかったりする場合は一度葬儀社や遺族に確認しておきましょう。

曹洞宗

曹洞宗の場合には、1回か2回焼香を行います。

2回焼香を行う場合は1回目は押しいただき、2回目は押しいただかずそのまま焼香するようにします。

1回目の焼香は故人の冥福を祈り、2回目に関しては1回目のお焼香が消えないようにするためのものとされています。

天台宗

天台宗には、特に定められた作法や所作はありません。

焼香は3回行われる場合が多いですが、押しいただく場合と押しいただかない場合があります。

臨済宗

臨済宗の場合は、特に決められた方法がありません。

1回押しいただいた後に焼香することが多いようですが、押しいただかないこともあります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

焼香の作法

次に、実際に焼香を行っていく作法について解説していきます。

- 席を立って、数珠を左手にかけて焼香台の前に進む

- 焼香台の少し手前で遺族と僧侶に一礼し、焼香台で前に向かって一礼する

- 右手で抹香をつまみ、額におしいただく(宗派による)

- 抹香を静かに香炉の炭の上にくべる

- 合掌後、少し下がり遺族に一礼して席に戻る

葬儀では、素早く動くことはあまり好ましくありません。

落ち着いて、一連の動作を丁寧に行うよう心掛けましょう。

焼香の流れを葬儀社の方が教えてくれることも多いので、その時は従うようにしましょう。

スポンサーリンク焼香のマナー

次に、焼香を行うときに気を付けたいマナーについて解説していきます。

焼香の順番

焼香の順番は、参列者の立場によって決まります。

初めに喪主が焼香をして、その後に故人と近しい親族から焼香をしていきます。

指名焼香といって、地域の代表者や会社の代表者が他の参列者に先んじて焼香を行うこともあります。

途中退席する場合

途中退席すること自体、他の参列者とは違う動きをすることになるため、どれだけ気を付けても目についてしまうことは避けられません。

そのため、基本的には途中退出は避けるべきです。

もし途中で退席しなければいけない場合には、自分の焼香が終えたらタイミングに気を付けながら静かに退席するようにしましょう。

読経中の退席は目立ってしまうため極力避けましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

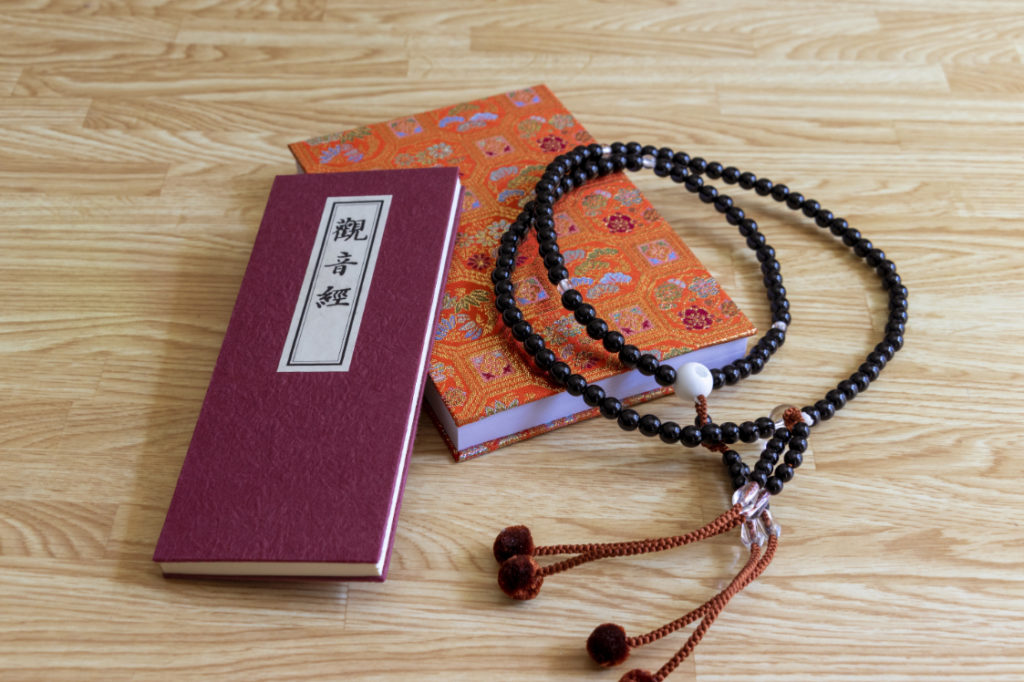

焼香で使う数珠について

焼香の際手にする数珠には、どのような意味が込められているのかご存知でしょうか。

焼香で使う数珠について解説していきます。

数珠の意味

数珠は、煩悩を払ってくれる仏具です。

本来は、念仏やお題目を何回唱えたか数えるために用いられていました。

数珠にはたくさんの種類がありますが、基本にしている玉の数は108個です。

この108の数は、除夜の鐘の数と同じで煩悩の数を表しています。

数珠の珠1つ1つが煩悩を表していると考えられています。

数珠の選び方

数珠を選ぶ際に考えるのは、宗派と素材です。

宗派に関しては、略式数珠を選べば宗派に関係なく使えますが、本式数珠を買う時は自らの宗派に合わせましょう。

素材に関しては、香りがあるものや彫刻が施されているものなどがありますが、特に決まりはありません。

パワーストーンが数珠状になっているアクセサリーは、数珠としては使えないので注意しましょう。

数珠の持ち方

焼香をするとき、数珠は基本的に左手に持っておくようにしましょう。

僧侶が読経をしている間、ずっと数珠を手にお祈りを捧げる人もいます。

略式数珠の場合、合掌の際は両手の親指と人差し指の間に数珠をかけます。

宗教によって異なる本式数珠の場合、それぞれ持ち方や合掌の仕方が異なるため、事前に確認しておきましょう。

焼香の意味まとめ

ここまで焼香の意味についての情報や、所作などを中心に解説してきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 焼香とは葬儀などでお香を焚くことをいう

- 宗派によって焼香の回数や押しいただくかどうかは違う

- 焼香の所作は落ち着いてゆっくりと行う

- 焼香のマナーとしては、順番と途中退席に気を付けるべき

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2023.06.06

焼香炭の火の正しい消し方は?焼香後の掃除方法についても解説

法事法要

更新日:2025.04.01

浄土真宗のお経の種類や意味とは?正信偈の意味や般若心経を唱えない理由を解説

法事法要

更新日:2024.02.03

止め焼香のマナーとは?焼香のやり方や宗派別のマナーを紹介