法事法要

止め焼香とはどんな焼香?焼香の順番や焼香のやり方も紹介

更新日:2024.02.03 公開日:2022.06.09

記事のポイントを先取り!

- 焼香の回数は、たとえ同じ仏教でも宗派によって異なる

- 止め焼香には、不幸を断ち切るという意味もある

- さまざまな事情により、近年では止め焼香が減っている

通夜や葬儀では参列者が焼香を行いますが、止め焼香についてご存じでしょうか。

葬儀当日に慌てないよう、止め焼香の意味を知っておくことが大切です。

そこでこの記事では止め焼香について、解説します。

この機会に指名焼香と代表焼香を覚えておきましょう。

後半には近年の止め焼香についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

止め焼香とは

止め焼香とは葬儀や法要で行われる焼香のやり方のことです。

最後に焼香する方が、焼香を上げることを終わらせることを止め焼香と呼びます。

一般的な焼香の順番と異なる方法で、止め焼香は主に大阪などの関西地方や西日本で採用されています。

焼香の順は重要なこととされていて、誰がどういった順番で焼香するかでトラブルが起きていたとされています。

止め焼香は、焼香の順番について揉めることなく葬儀や法要を進められるため、採用されるところがあるようです。

また不幸が続かないように止めるという意味もあるといわれています。

止め焼香と通常の焼香の順番との違いを覚えておきましょう。

止め焼香を行う人

止め焼香を誰が行うかが重要なポイントですので、いくつかの事例を用いて解説します。

基本的には亡くなった故人に最も親しい年配の人物が止め焼香をする方として選ばれます。

妻が亡くなった場合

一家の妻が亡くなった場合は、止め焼香を行う方は夫側の家系から選ぶことが通例です。

これは葬儀が家として行われる旧来の考え方によるもので、妻の血縁者から選ばれることは少ないようです。

止め焼香の順番

焼香の順番は、通常、喪主、遺族、親族、故人と親しい関係の人、一般参列者の順で行います。

止め焼香の順番は、一般参列者を含めた焼香の最後に行なう場合と親族の最後に行なって一般参列者に移行する場合が見られます。

どちらを採用するかは地域により違いがあり、決まりはありません。

菩提寺のお坊様や親族の長老と相談することも一つの選択肢です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

止め焼香の作法

止め焼香は主に3種類の方法がありますが、それぞれの作法に違いはありません。

ただし、手順が違います。

立礼焼香

- 自分の順番になったら祭壇の前まで進み、参列者や僧侶に一礼します

- 遺影に一礼・合掌し、宗派ごとの作法に則って焼香します

- 焼香後は遺影に一礼・合掌し、正体したまま2,3歩下がり向きを変え、参列者や僧侶に一礼してから席に戻ります

座礼焼香

- 自分の順番になったら焼香台まで中腰で移動します

- 座布団の前で参列者や僧侶に一礼します

- 遺影に一礼・合掌し座布団に正座します

- 再度遺影に一礼・合掌して宗派ごとの作法に則って焼香します

- 焼香後は遺影に一礼・合掌し、立ち上がらず膝を床につけたまま参列者や僧侶に一礼し席に戻ります

回し焼香

- 自分のところに香炉が回ってきたら礼をしつつ受け取ります

- 自分の前、もしくは膝の上に香炉を置きます

- 祭壇に一礼・合掌し焼香します

- 焼香後は再度祭壇に一礼・合掌し、次の方へ香炉を回します

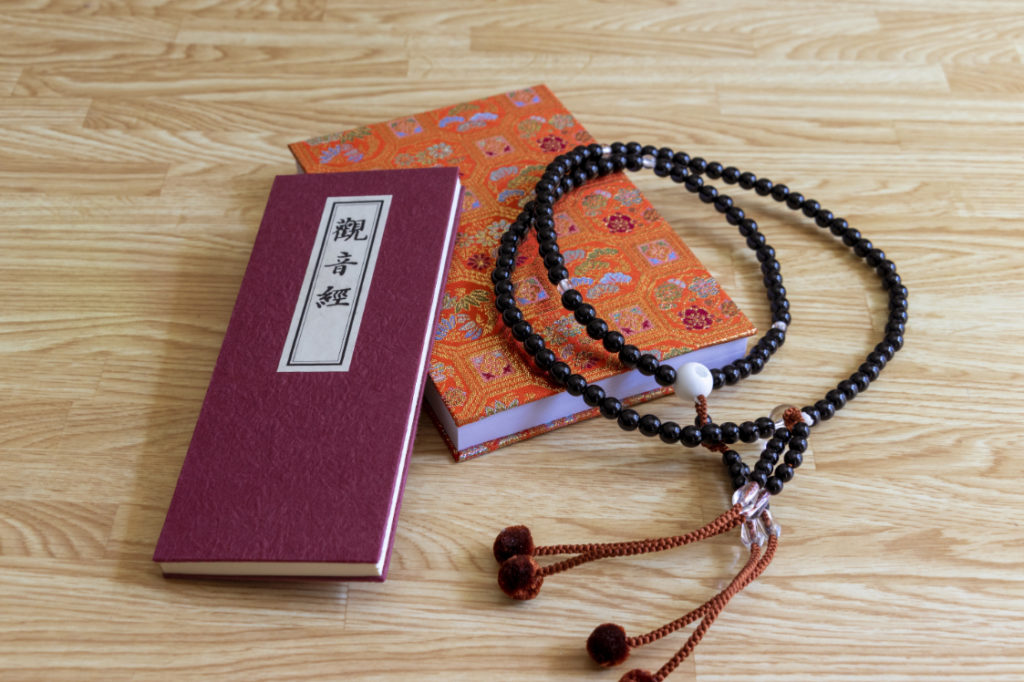

宗派による焼香の違い

葬儀や法要に参列するにあたり、止め焼香と合わせて知っておきたいのが宗派による焼香の違いです。

焼香をする回数が同じ仏教でも宗派によって異なりますので、参列される儀式ごとに確認したうえで訪問するとよいでしょう。

焼香をする回数

宗派ごとの焼香をする回数は下記の通りです。

- 天台宗:3回

- 真言宗:3回

- 浄土宗:回数の決まりは特になし

- 浄土真宗 本願寺派:1回

- 浄土真宗 大谷派:2回

- 臨済宗:2回

- 曹洞宗:2回

- 日蓮宗:決まりはないとされているが、3回のところが多数派

宗派はどちらに合わせるべき?

葬儀や法要といった儀式を執り行ったことがない方にとって、いざご自身が葬儀や法要を出す側になった際、宗派で迷うことがあります。

亡くなった故人や世話になるお寺、取り仕切るご自身の信仰する宗派がそれぞれ異なるケースもあります。

宗派をどこに合わせるか悩むところです。

故人が信仰していた宗派、家として昔から信仰している宗派、喪主が信仰している宗派が考えられますが、どれに合わせても大きな問題にはなりません。

ご家庭の事情や儀式の都合、立地やタイミングなどさまざまな事情で臨機応変に対応するとよいでしょう。

この際、親族ともよく相談して最終的には喪主が決めることが大切です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

もし焼香を間違えてしまったら

はじめて通夜や葬儀、法要に参列する方や、あまり慣れていない方にとって焼香の作法について不安になります。

宗派ごとの焼香の回数の違い、一礼する相手や対象など一連の立ち振る舞いを複数の参列者の前で行わなくてはなりません。

普段から人に注目されることがない方や、人前が苦手な方にとってはなおのこと気がかりとして頭を悩ます要因になってしまうこともあるでしょう。

しかし焼香を間違えてしまっても、あまり気にすることはありません。

葬儀や法要で重要なことは、故人を思う気持ちです。

仮に焼香の回数や一連の所作を間違えてしまっても、途中でやめたりせず気にせずに最後までやり遂げましょう。

よほど礼を欠く振る舞いや無礼な態度を取らない限り、深く反省したり後悔する必要はありません。

それでも不安な方はあらかじめ焼香の内容を調べて当日を迎えるようにするのが無難かもしれません。

その際は参列する宗派を事前に確認し、焼香の回数や一連の動きを練習しておくと気持ちにゆとりが生まれやすくなるでしょう。

また万が一焼香を間違えたとしても、遺族や僧侶、参列者に謝罪する必要はありません。

代表焼香と指名焼香が入る場合

止め焼香と一緒に覚えておきたい焼香に代表焼香と指名焼香があります。

それぞれの意味と採用される場合について解説します。

代表焼香が入る場合

代表焼香とは会社や団体など、ある組織を代表して選ばれた1人が行う焼香のことです。

参列された組織の方が全員焼香を行うと、非常に時間がかかることが想定されるため代表焼香が採用される場合があります。

指名焼香が入る場合

指名焼香とは主に遺族が来賓という形で招いた方を指名して焼香してもらう方法です。

来賓には町内会や地方議員、会社の役員など団体の重要人物が指名される場合がほとんどです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

通夜も止め焼香になるの?

葬儀や法要と同様に、焼香を行う場として通夜があります。

そこで気になるのが通夜でも止め焼香になるかどうかです。

通常、止め焼香を採用している地域では、通夜も葬式も両方行なうケースがほとんどです。

近年の止め焼香について

近年止め焼香を行うケースは減少傾向にあります。

もともと止め焼香は、焼香の順番を重視してそのトラブルを防ぐために行なわれていました。

近年では家族葬が多くなり、焼香の順番は自然と決まることが多くなりました。

また、比較的大人数の葬儀でも止め焼香の意義を知らない人が増えてきたため、逆に焼香を行う順番に混乱を招くようになってきたことがその背景にあります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

止め焼香まとめ

ここまで、止め焼香や焼香について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 止め焼香は焼香の順番を争うトラブルを回避するために用いられる

- 止め焼香を行う人は、親族の年長者が指名されることが多い

- もしも焼香を間違えてしまっても、最後まで続けることが重要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

記事のポイント先取り

・焼香の回数は、たとえ同じ仏教でも宗派によって異なる

・止め焼香には、不幸を断ち切るという意味もある

・さまざまな事情により、近年では止め焼香が減っている

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2023.06.06

焼香炭の火の正しい消し方は?焼香後の掃除方法についても解説

法事法要

更新日:2025.04.01

浄土真宗のお経の種類や意味とは?正信偈の意味や般若心経を唱えない理由を解説

法事法要

更新日:2024.02.03

止め焼香のマナーとは?焼香のやり方や宗派別のマナーを紹介