お葬式

神葬祭後の法事では何をする?服装マナーについても解説

更新日:2023.06.06 公開日:2022.01.24

記事のポイントを先取り!

- 神葬祭は神式の葬儀

- 神式の葬儀後の法要を神事という

- 仏式の用語は使わない

日本で行われる葬儀といえば「仏式」が一般的ですが、一方で神道の思想に基づく「神葬祭(しんそうさい)」といわれる葬儀があるのはご存知でしょうか。

これまで仏式の葬儀に参列することはあっても神葬祭は初めてという方も多くいらっしゃると思います。

そこでこの記事では神葬祭について詳しく説明していきます。

この機会に神葬祭やその流れについて知っておきましょう。

神葬祭で気を付けるべきマナーや禁句についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

神葬祭とは

そもそも「神葬祭」とはどのようなものなのでしょうか。

神葬祭とは「神道」といわれる民族宗教の考えに基づいた葬儀のことです。

仏教においては、人は死後極楽浄土へ向かい、その後は輪廻転生を繰り返すとの教えがありますが、神道では「人はみな神の子で、死後は神々の世界へ行き家族や子孫たちを見守る」との考えを持ちます。

神道では「死=穢れ」とされるため、聖域である神社で神葬祭を執り行うことはなく、故人の自宅やセレモニーホールを使用するのが一般的です。

神葬祭後の法事とは「霊祭」

仏式では四十九日の法要や一周忌などの葬儀後に行われる儀式を「法事」と呼びますが、神道では「神事」といい、その儀式の種類も様々です。

霊祭・式年祭

霊祭(れいさい)とは、故人の死後100日目までの神事です。

「霊前祭」ともいわれ、故人の御霊を鎮め、死後の平安を祈るためのものとされます。

一方、式年祭(しきねんさい)は亡くなってから一年目の命日以降の儀式を指します。

翌日祭と十日祭・三十日祭

翌日祭は字の通り亡くなった翌日、つまり神葬祭(葬式)の翌日に行われます。

葬儀が無事に終わったことを自宅の霊璽(れいじ)やお墓へ報告するための儀式で、遺族のみで行います。

霊璽とは仏式でいう位牌に相当するもので、故人の御霊が宿る依り代のことです。

角型の白木の形が一般的ですが、鏡などが使われることもある神聖なものです。

また、亡くなってから10日目の儀式を十日祭(とおかさい)、30日目を三十日祭(さんじゅうにちさい)といいます。

五十日祭・合祀祭

五十日祭(ごじゅうにちさい)は仏式の四十九日法要にあたります。

霊祭の中で最も重要な儀式で参列者を招待し行われます。

これまで故人の死後の安らかな眠りを十日ごとの神事でお祈りしてきましたが、この五十日祭で喪明けとなります。

合祀祭(ごうしさい)は、故人が亡くなってから51日から100日の間に実施する神事です。

故人の霊璽を仮霊舎(かりれいしゃ)から祖先の御霊を祀る祖霊舎へ移す儀式で、身内のみで簡素的に行うのが一般的です。

なお霊舎とは仏式の仏壇にあたるものです。

百日祭

故人の死後100日目に行う儀式を百日祭(ひゃくにちさい)といい、これは仏式の百箇日法要にあたります。

身内や親しい友人だけで供養し、儀式は執り行わない場合もあります。

百日祭のあとは、一年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続き、その後は五年ごとに御霊祭(ごりょうまつり)の神事を行います。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

霊祭での香典「御玉串料」

神葬祭へ参列する際は、香典として御玉串料(おたまぐしりょう)や果物、落雁などを供物(くもつ)として持参します。

現金を包み遺族にお渡しする御玉串料は神様へのお供え物として奉納し、儀式を行っていただいた感謝を表します。

御玉串料は仏式の香典とは異なります。

ここでは御玉串料について説明していきます。

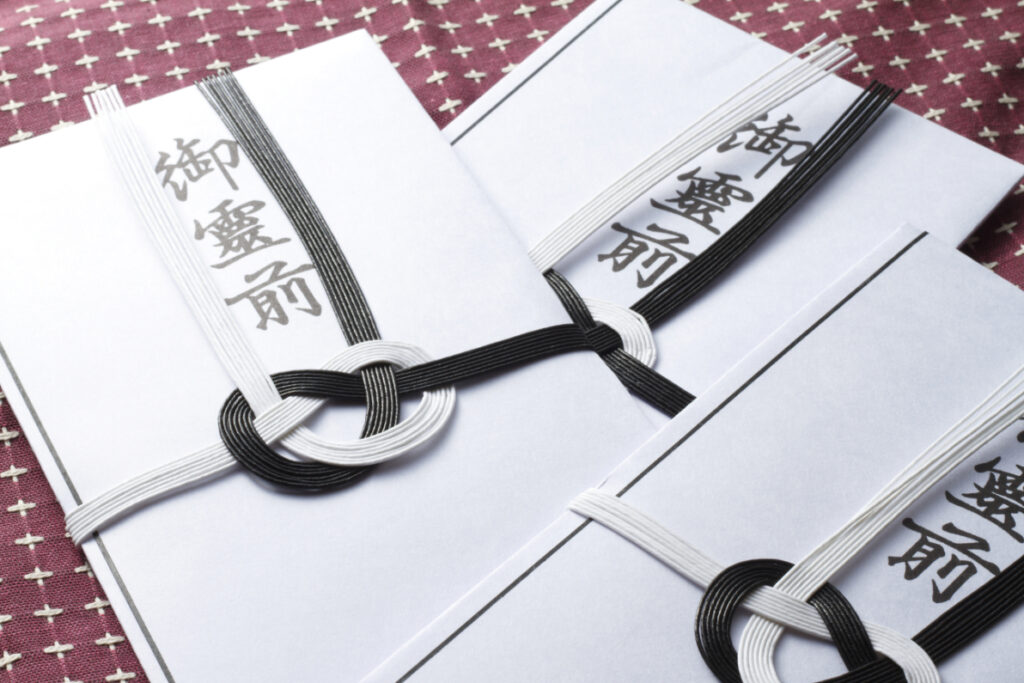

不祝儀袋の書き方

神式で使用する不祝儀袋は、黒白か双銀の水引き、無地の袋を使うのが一般的です。

蓮の花が描かれた香典袋は仏式で使用するものなので注意しましょう。

表書きは「御玉串料(おたまぐしりょう)」や「御神前」「御霊前」とし、下半分に薄墨でフルネームを書きます。

「御香典」や「御仏前」は仏教の用語ですので使わないように気を付けましょう。

相場

神式の香典の相場は、仏式と同じように故人との関係性などによって決まります。

両親や兄弟、親族は3万〜10万円、知人や友人は5000〜1万円、上司や同僚は3000〜5000円を目安に包みます。

法事で気を付けるべきマナー

仏式でいう法事と神式の神事とでは気を付けるべきマナーも異なります。

ここでは神事へ参列する際のマナーについて説明していきます。

案内状を頂いたら必ず返信をする

神事では仏教の法要などと同様に、案内状を送り参列者を招待します。

儀式のあとには会食の時間を設けるのが一般的とされますので、その準備もあることから案内状が届いたら必ず返信しましょう。

代理出席は事前連絡

代理人が出席する場合は事前にその旨を伝えましょう。

また欠席の場合もお詫びの言葉を添えてあらかじめ連絡します。

出席時の服装

神葬祭や神式の法事・法要での服装は、一般的な喪服を着用します。

仏式の葬儀と同様に、男性は黒色のスーツに白いシャツ、黒靴を合わせます。

女性は黒のスーツやワンピースを着用します。

派手な装飾や光沢のあるものは控え、結婚指輪以外のアクセサリーなどは外していきましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

神式の法事での禁句とは?

神道では「森羅万象に魂が宿り、すべてが神であり私たちを守ってくれる」という教えから、亡くなった者はその家の氏神様になるという捉え方をします。

そのため人は死後、その家にとどまり子孫や家族の守り神となるため極楽浄土への旅立ちはせずに「共存する」との死生観を持ちます。

神葬祭や神式の法事は、亡くなった後の御霊を家に招き、守護神としてその家族や子孫を未来永劫守っていく「始まり」の儀式と考えられています。

仏教の教えのような「三途の川を渡り、来世での生まれ変わりを信じ仏弟子になる」という概念とは異なるため、以下の言葉は神式の場ではNGです。

- 供養:死者の霊を慰めること。

- 往生:極楽浄土へ旅立ち、来世で生まれ変わるという意味。

- 成仏:冥途へ行くなど、往生と同じ意味を持つ。

- 冥福:「冥」はあの世のこと、つまり「死後の世界」を指す。死後の世界での幸せを祈ること。

「ご冥福をお祈りいたします」は死後の世界での幸せを祈るということになり、神道の概念には相応しくありません。

信仰している宗教によって死に対する捉え方がそれぞれ違いますので、お悔やみの言葉に気を付け失礼のないようにしましょう。

なお「お悔やみ申し上げます」「胸中お察しいたします」はどの宗教の葬儀・法事でも共通して問題ないとされています。

神葬祭の法事まとめ

ここまで神葬祭やその後の神事についてお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 神葬祭とは神道の葬儀のこと

- 神葬祭後は決まった日数ごとの霊祭という神事を行う

- 神式の香典袋の表書きは「御玉串料」

- 神式の法事で使ってはいけない言葉がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2024.04.04

天理教の葬儀の費用相場はいくら?葬儀の特徴・流れ・マナーを説明

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2025.06.20

天台宗の葬儀とは?特徴や流れ、マナー・お布施についても解説

お葬式

更新日:2022.01.18

神葬祭の祭壇には何が必要?正しい飾り方や神葬祭の流れを解説

お葬式

更新日:2022.05.18

氏子ってどういう意味?神社との関係や檀家との違いも解説