お墓

四十九日での納骨はどうする?準備や持ち物・費用を解説

更新日:2022.06.11 公開日:2022.04.14

記事のポイントを先取り!

- 納骨式は四十九日法要と一緒に行われることが多い

- 納骨作業は石材店への依頼が一般的

- 納骨式のお布施と四十九日法要のお布施は別々で包む

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- 四十九日の納骨について

- 四十九日に納骨する理由

- 四十九日に納骨するための準備

- 四十九日に納骨する際の持ち物

- 四十九日の納骨に必要な費用

- 四十九日に納骨しない場合もある

- 仏式以外の埋葬(納骨)

- 四十九日に納骨する際の当日の流れ

- 四十九日の納骨のまとめ

四十九日の納骨について

四十九日法要では法要と同日に、納骨の儀式を行うことが多いようです。

四十九日で納骨する際の準備について知っておきましょう。

この記事では、四十九日での納骨について詳しく説明していきます。

この機会に、四十九日の納骨に必要な費用についても覚えておきましょう。

四十九日に納骨する際の流れについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

四十九日に納骨する理由

なぜ四十九日と共に納骨するケースが多いのでしょうか?

四十九日法要は、故人が亡くなってから7日ごとに行われる忌日法要の、最後にあたる法要です。

大変重要な法要のため、親族や故人の友人・知人に参加してもらう大規模な法要となります。

人がたくさん集まる四十九日法要と、納骨の儀式を一緒に行うことは喪主側と参列者側の双方にとって有益です。

喪主側にとって準備や法要当日の負担、参列者側にとっては香典や日程調整などの負担減につながるでしょう。

また、中国の中陰説に基づいているという考え方があります。

故人が亡くなってから49日目まで故人の魂は現世を彷徨っており、49日目に来世が決まって浄土へ行けるという教えがあります。

故人の魂が浄土に旅立つ日として相応しいため、四十九日法要と納骨を共に行うという説です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

四十九日に納骨するための準備

四十九日に納骨する場合、どのような準備が必要なのでしょうか?

大切なポイントを4つに分けて説明します。

①事前に確認する必要事項

納骨する前には、書類や納骨方法を確認しておく必要があります。

埋葬証明書の確認

納骨時には、埋葬証明書と墓地使用許可証が必要です。

埋葬証明書とは火葬場で発行される書類を指します。

もともとは故人が亡くなった際に、死亡届と共に「死体火葬・埋葬許可交付申請書」を提出します。

書類が受理されると「火葬許可証」が発行されます。

葬儀後、遺体を火葬する際に持参するのが、この火葬許可証となります。

火葬場で焼骨後、職員が火葬許可証に押印した書類が「埋葬許可証」です。

火葬許可証と埋葬許可証の違いは、押印の有無ということです。

墓地使用許可証は、墓地の管理者に申請すると発行してもらえる書類になります。

納骨方法の確認

遺骨の納め先についても決定しておきます。

先祖代々のお墓や納骨堂がある場合は、そのまま遺骨を納めることが多いでしょう。

はじめて納骨するのであれば、新しくお墓を建立するか納骨堂の申し込みが必要です。

新しくお墓を建てる場合、墓石の種類などによっては3カ月ほどかかることもあります。

納骨先については早めに決定しましょう。

最近では、樹木葬や散骨などさまざまな供養方法があります。

お墓を建てたあとのことも考えた上で、納骨先を決めることをおすすめします。

日程の確認

四十九日法要は故人が亡くなってから49日目に行われますが、直前の土日など、前倒しで行われるのが一般的です。

法要の日程は、来られる方が参加しやすい日程で調整しましょう。

親族に候補の日をいくつか挙げてもらい、菩提寺の僧侶の予定とすり合わせて考えます。

お盆やお彼岸と重なると僧侶も忙しくなるため、なるべく早めに連絡してください。

地域によっては命日の前日を1日目として数えるところもあるため、こちらも注意しましょう。

お布施額の確認

僧侶に読経を依頼する場合は必ずお布施が必要です。

四十九日と納骨は別々の法要となるため、分けて包むのがマナーとなります。

四十九日法要のお布施の相場は3万~5万円、納骨法要の相場は1万~5万円が一般的です。

地域や宗派によっても金額が異なりますので、親族に確認しておきます。

菩提寺に直接お布施の金額を聞いても、失礼にはなりません。

「皆さん、どのくらい包まれていますか?」というような聞き方で尋ねてみましょう。

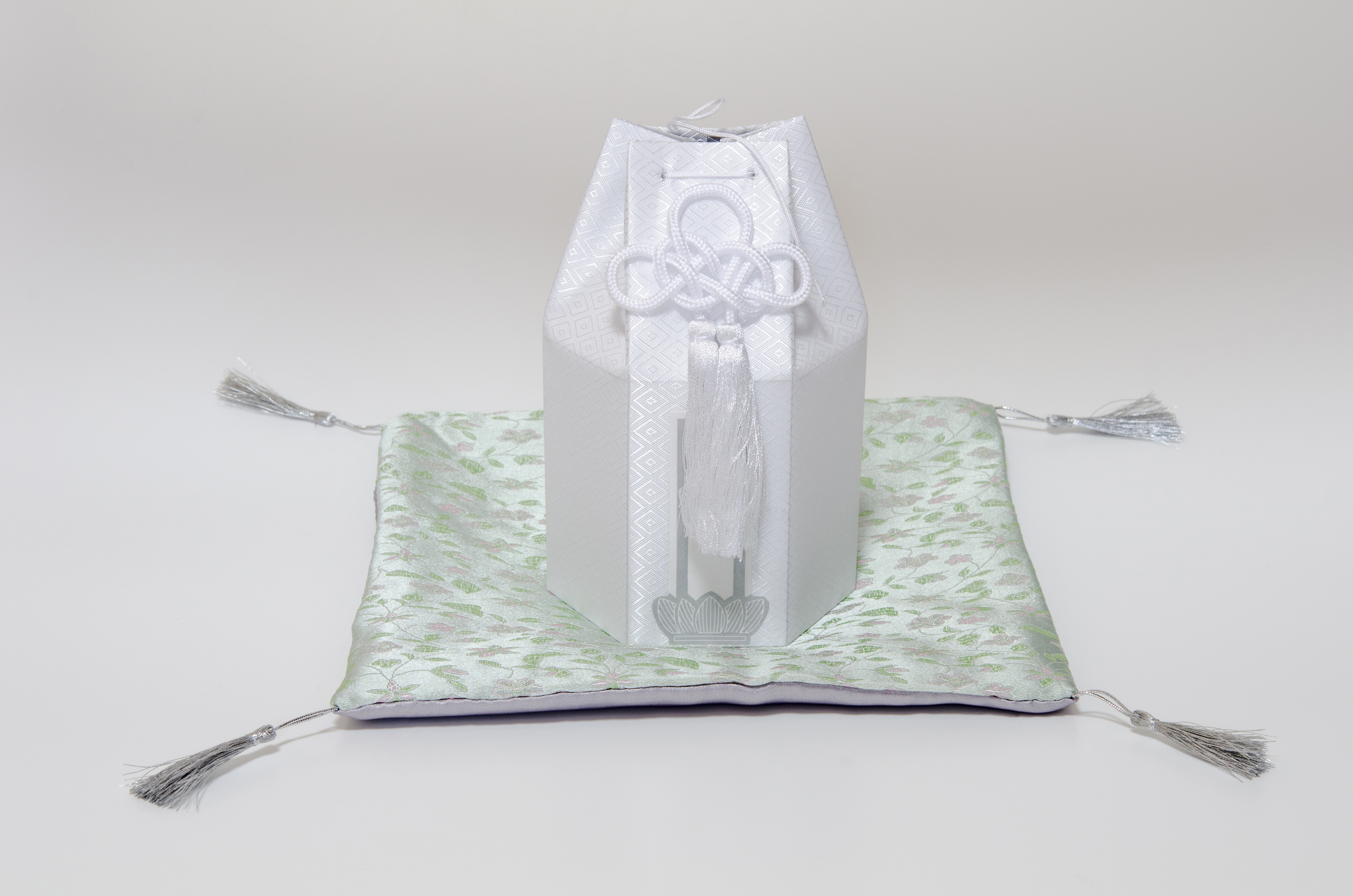

②位牌・仏壇・お墓の準備

四十九日と納骨を行う日までに、位牌や仏壇・お墓の準備が必要です。

まず位牌ですが、葬儀から四十九日まで祭壇に飾られている位牌は「仮位牌」です。

白木で作られているので「白木位牌」と呼ばれることもあります。

仮位牌は、葬儀会社が手配して作る位牌です。

四十九日を過ぎると「本位牌」を仏壇に祀らなくてはなりません。

本位牌は、漆塗りの塗位牌や唐木で作られた唐木位牌など、さまざまな種類があります。

位牌には故人の戒名や命日も彫刻するため、余裕をもって注文しておきましょう。

仏壇やお墓を新しく購入・建立する場合もなるべく早めに注文が必要です。

もし間に合わない場合は、仮の祭壇を作って法要を行います。

③卒塔婆の依頼

卒塔婆とは、お墓の後方や脇に立っている、高さ1~2mくらいの細長い木札のことです。

卒塔婆には故人の戒名や命日が記されています。

故人の追善供養の意味を込めて、卒塔婆は立てられます。

一般的に、法要やお盆などのタイミングで新しい卒塔婆に替えることが多いようです。

また、卒塔婆を依頼するタイミングとしては法要の日程調整を行うときが好ましいです。

法要の日程関係で寺院に連絡する際、合わせて卒塔婆の依頼もしておくと良いでしょう。

④お墓の掃除

納骨の際は、お墓の周りに僧侶や参列者が集まります。

墓石や墓石周りの掃除も念入りに行っておきましょう。

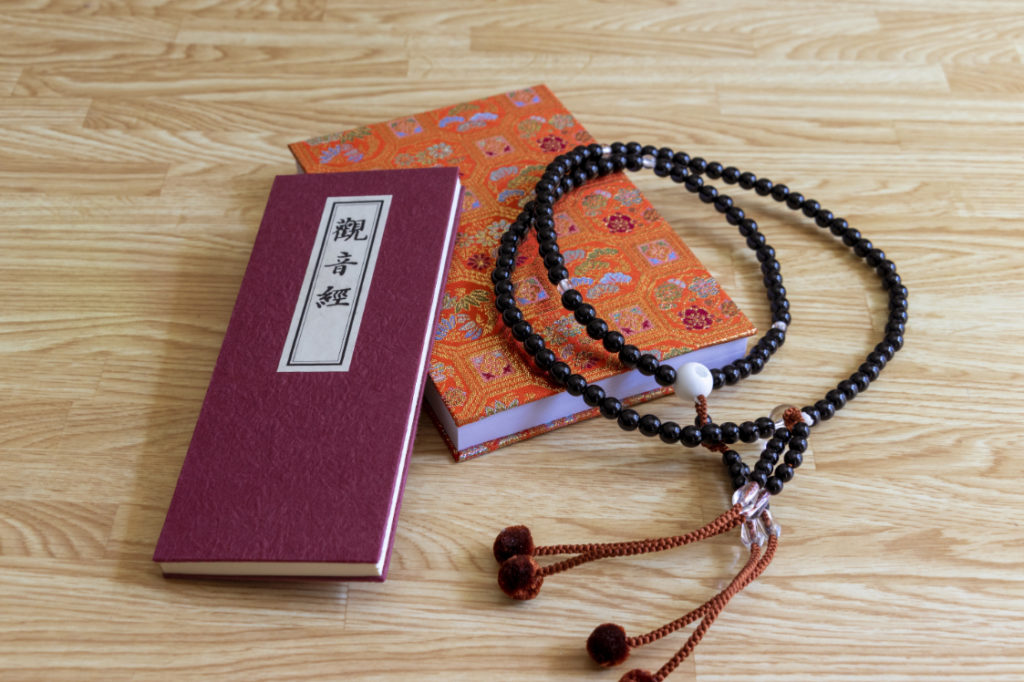

四十九日に納骨する際の持ち物

四十九日で納骨する際の持ち物について説明します。

主に以下のものを持参してください。

- 埋葬許可証・墓地使用許可証

- お布施・袱紗

- 供花・供物

- ろうそく・ライター

- 数珠

- ハンカチ

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

四十九日の納骨に必要な費用

四十九日の納骨でかかる、主な費用について説明します。

また、ここではそれぞれの相場についてもお伝えします。

お布施

四十九日に納骨する場合は、四十九日法要と納骨法要のお布施が別々で必要となります。

四十九日法要のお布施の相場は3万~5万円、納骨法要の相場は1万~5万円です。

それぞれの法要が終わったあとに僧侶へお渡ししましょう。

注意点は、お布施のほかに「御車代」と「御膳料」が必要なことです。

御車代とは、法要に来ていただいた僧侶へ渡す交通費にあたる費用にあたります。

御膳料は法要後に行う会食に、僧侶が参加しなかった際に渡す費用です。

御車代とお膳料は、どちらも5,000~1万円程が相場となっています。

喪主側が僧侶の送迎をする場合やタクシーの手配をする場合、御車代は不要です。

また、法要後の会食に僧侶が参加するのであれば御膳料は要りません。

お布施と御車代・御膳料の3つを用意する際は、すべて別々で包みましょう。

石材店の納骨作業料

お墓に納骨する際は、石材店へ作業を依頼するのが一般的です。

納骨作業には1万~3万円ほどの料金がかかります。

お墓には地下にカロートと呼ばれる納骨室があります。

カロートの蓋は重く、素人が開けるのは困難ですし、怪我の危険も伴います。

地下にあり、雨水が入らないように目地をコーティングしている場合もあるので、少しでも不安がある場合はプロに任せるのが無難です。

寺院や霊園にお墓を建てた場合は、石材店に指定があるかもしれません。

法要前に管理者に問い合わせてみましょう。

供花・供物の費用

供花と供物の相場は5,000~1万円程です。

供花は一対でお供えするのが基本ですので覚えておきましょう。

納骨式の供物は、お花や丸餅・お菓子・お酒などが供えられることが多いようです。

地域の慣習やお寺によって異なるため確認しておきます。

基本的には、故人の好きだったものをお供えするのが一般的です。

彫刻代

先祖代々のお墓に納骨する際は、故人の戒名や命日を、墓石・墓誌に彫刻しなければなりません。

彫刻するのにおよそ3万~5万円ほどの費用を見積もっておきます。

現地で作業が難しく、工場に運んで彫刻する場合は運搬費が別途1万~3万円ほどかかるようです。

複数の石材店から見積もりを取るのがおすすめです。

卒塔婆料

卒塔婆とは、お墓の脇や後方に立つ木札のことで、故人の戒名などが記されています。

卒塔婆に戒名などを記す際には、卒塔婆自体の費用とは別に卒塔婆料(=記載料)が必要になります。

卒塔婆の文字入れは寺院などに依頼できるので、卒塔婆を購入する際には、合わせて卒塔婆料の確認をしておきましょう。

四十九日に納骨しない場合もある

納骨する期限は法律で定められていません。

つまり、無理やり納骨する必要はないとも言えます。

納骨するには納骨式の費用がかかりますし、納骨後もお墓の管理をしていく必要があります。

費用や手間の負担を考慮して、骨壺のまま仏壇に供養している方もいらっしゃいます。

ほかにも、四十九日に納骨するのは心の整理がつかず、一周忌まで伸ばすケースも見受けられます。

しかし、手元供養を選択する場合でも、いずれ納骨する日がやってくるかもしれません。

供養している方に万が一のことがあった場合のことも考慮しておきましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

仏式以外の埋葬(納骨)

仏教以外の宗教では、納骨するための儀式はあるのでしょうか?

神式とキリスト教について説明します。

神式での埋葬

神式における納骨の儀式は「埋葬祭」や「納骨式」と呼ばれています。

神式では葬儀当日に納骨が行われるのが一般的でしたが、近年は仏教と同様、一旦遺骨を安置するスタイルになってきています。

仏教における「四十九日法要」と似ている儀式に「五十日祭」があります。

神式の場合は、五十日祭のときに一緒に埋葬祭をすることが多いようです。

神式では神主が祝詞奏上(のりとそうじょう)し、参加者は玉串奉奠(たまくしほうてん)という儀式を行います。

玉串奉奠とは、紙垂(しで)がついた榊(サカキ)を祭壇にお供えする儀式です。

神式においても、納骨の際には埋葬許可証が必要です。

また、神主へ「御礼」というお布施にあたる金銭を包みます。

キリスト教の埋葬

日本では火葬されるのが一般的ですが、キリスト教は土葬が基本ですので、納骨ではなく「埋葬」と言います。

キリスト教ではカトリック系とプロテスタント系、それぞれの宗派で埋葬される儀式の名称が異なります。

カトリック系は故人が亡くなってから30日目の「追悼ミサ」、プロテスタント系は1か月後の「昇天記念日」が納骨日となります。

仏教と同様、葬儀後の遺骨は1か月ほど自宅に安置され、朝夕にお祈りを捧げます。

納骨の儀式では、カトリック系は神父、プロテスタント系は牧師が立ち合い行われます。

参加者は聖歌(もしくは賛美歌)を合唱します。

どちらの宗派も聖書朗読を聞き、お祈りを捧げて儀式が終了します。

納骨式のあとは、参加者が教会でお茶会のようなものを開くのが一般的です。

仏教でいう会食(お斎)と通ずるものがあります。

キリスト教においても、埋葬の際には、埋葬許可証や認印が必要です。

四十九日に納骨する際の当日の流れ

四十九日で納骨する場合の、当日の流れについて説明します。

①一同着席

参加者は受付を済ませたら、僧侶が入場する前に着席します。

僧侶の席は祭壇前ですが、その後ろに喪主がくるような席次となります。

故人の血縁が近いほど祭壇に近くなると覚えておきましょう。

②読経・焼香

喪主から簡単な挨拶があり、そのあと僧侶の読経が始まります。

読経の途中に焼香がありますが、喪主が最初に行い、そのあとは席順に焼香していきます。

セレモニーホールなどで行うときは、1人ずつ祭壇前に進んで焼香しますが、自宅や寺院では回し焼香が多いようです。

③法話

読経と焼香が終わると、僧侶からの法話があります。

法話とは仏教の教えを優しく説いたお話のことですが、故人と懇意にしていたお寺の場合は思い出話をすることもあります。

④納骨式・お墓参り

法話が終わると参加者全員でお墓前に移動し、ここから納骨式となります。

納骨式は、四十九日法要と同様に僧侶から読経してもらい、参加者全員で焼香します。

石材店からカロートの蓋を開けてもらい、納骨します。

⑤会食

法要後には会食の席が設けられているのが一般的です。

会食は、参加者と僧侶と共に食事をして感謝を伝える場であり、故人を偲ぶ場でもあります。

ホテルなどで行われたり、斎場のレストランで行われることが多いようです。

会食があるケースがほとんどですが、儀式の簡略化のため最近は会食を行わない場合もあります。

会食をしないだけで金銭的・精神的負担が軽減されるのも理由のひとつでしょう。

参列者側も会食費用を香典に含んでいるため、金銭的な負担軽減につながります。

⑥解散

会食後は、喪主から締めの挨拶をしてもらい解散となります。

参列者が帰られる際は引き出物を渡しましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

四十九日の納骨のまとめ

ここまで、四十九日で納骨する際の情報を中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。

- 四十九日法要と納骨式は同日に行われることが多い

- 納骨の際は、埋葬証明証と墓地使用許可証が必要

- 納骨式のお布施の相場は1万~5万円ほど

- 四十九日のお布施と納骨式のお布施は別々で包むのがマナー

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!