法事法要

初七日法要のお布施の相場や書き方、お布施の包み方、渡し方を解説

更新日:2022.12.24 公開日:2022.05.18

記事のポイントを先取り!

- 初七日のお布施には相場がある

- お布施の表書きは濃い墨で書く

- お布施の袋は白無地が一般的

- お布施は渡し方に気を付ける

故人が亡くなって7日目に行う初七日法要ですが、お布施が必要なのをご存知でしょうか。

お布施ではどんな墨色で、どのように書けばいいのかを知っておきましょう。

そこでこの記事では、初七日法要のお布施について詳しく説明していきます。

この機会に初七日法要(しょなのかほうよう)のお布施の正しい書き方を覚えておきましょう。

お布施の金額や、お布施の包み方についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだ終活では無料相談電話を設置しております。

お布施の袋についてご不明点や、初七日法要でのお布施の費用についてお悩みの方は電話でお問い合わせください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

初七日法要とは

初七日法要とは、故人が亡くなってから7日目に行う法要のことで、仏教では故人の魂は命日から49日目で生まれ変わるという考えがあります。

故人の魂が冥土に行き、生前の行いについて裁きを受け、次に生まれる世界が決まるとされているのです。

冥土の裁きは一七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日と7日ごとに行われます。

最後の裁きを受ける七七日(四十九日)は、審判官の泰山王が、次に生まれ変わる行き先を決めます。

一七日(ひとなのか)のことを初七日(しょなのか)と言い最初に受ける審判で、最も重要な日と言われています。

この初七日は三途の川に辿り着く日であり、生前の行いによって三途の川の渡り方が決まります。

橋を通って渡れるのか、渓流の浅瀬を渡るのか、流れが強い深瀬を渡るのかが、ここで決まります。

初七日の数え方は地域により異なることがあります。

関東では亡くなった日から7日目ですが、関西では亡くなった前日から数えて7日目が初七日とするところが多いです。

故人の魂が無事に三途の川を渡れるように、残された人達でこの世で故人のことを思い法要をしたり、お仏壇に向かって手を合わせたりと追善供養(ついぜんくよう)を行います。

初七日法要のお布施の相場

僧侶に初七日法要のお布施についての金額を聞いても「お気持ちで」と返答され、悩む方が多いかと思います。

僧侶は商売として読経するという立場ではありません。

読経をお願いして行ってもらうという費用になるため、明確な金額はありません。

しかし初七日法要のお布施の相場や、それぞれのケースによってもある程度の相場はありますので、是非参考にしてください。

初七日法要のお布施の相場

初七日法要のお布施の金額は明確には決まっていませんが、相場としては大体3万円〜5万円になります。

葬儀と同時に行う場合

初七日法要を葬儀と同時に行う場合は、葬儀のお布施とは別に初七日のお布施を用意するのが一般的です。

その際の初七日のお布施は上記で説明した3~5万円を包むようにするとよいでしょう。

ただし地方によっては葬儀のお布施と初七日のお布施を一緒に包む場合もありますので、一度確認しておくと安心です。

宗派による違い

宗派により、相場が異なります。

どの宗派に入っているのかわからない場合は、葬儀を依頼した僧侶や親戚に聞いてどの宗派に入っているか確認をしておきましょう。

浄土真宗

鎌倉時代の初期から続いている浄土真宗は、阿弥陀如来が故人を極楽浄土まで導いてくれるという教えの宗派です。

浄土真宗に入っている方は、「本願寺派」と「大谷派」がありますので、どちらに入っているか確認をしておいた方がいいでしょう。

初七日のみ:3万〜5万円

葬儀と一緒に行った場合:20万円程度

戒名のお布施を含む場合は、おおよそ50万円

浄土宗

南無阿弥陀仏を声に出して唱え続けることにより、極楽浄土に導いてもらえるという宗派です。

浄土宗は宗派が細かく分かれているため、葬儀の様式が異なる場合があります。詳しく確認をしておきましょう。

初七日のみ:3万円〜5万円

葬儀と一緒に行った場合:30万円〜50万円程度

戒名のお布施を含む場合は、おおよそ50万円

日蓮宗

鎌倉時代初期から続く日蓮宗は、開祖の「日蓮大聖人」は南妙法蓮華経の中の「法華経」という聖典の功徳が入っていると考えました。

日蓮宗の葬儀では「南無妙法蓮華経」を唱えるので、覚えておきましょう。

初七日のみ:3万円〜5万円

葬儀と一緒に行った場合:30万円程度

戒名のお布施を含む場合は、おおよそ50万円

曹洞宗

「座禅」がある宗派で、亡くなった後に仏の弟子として修行を積んでいくと考えられています。

3人の僧侶が葬儀で「鼓鈸三通(くはつさんつう)」という儀式を行うため、他の宗派に比べて葬儀時間が長い傾向にあります。

初七日のみ:3万円〜5万円

葬儀と一緒に行った場合:30万円〜60万円程度

戒名のお布施を含む場合、戒名のランク次第では、100万円を超えるケースもあります。

真言宗

真言宗の開祖は弘法大師空海で、対日如来と一体化し、人間のまま悟りを開く「即身成仏」が教義の基本となっています。

宗派が細かくあるので、事前にどの宗派か確認をしておきましょう。

葬儀中に真言宗ならではの儀式があるため、喪主はどのような儀式を行うか事前に確認をとっておくといいでしょう。

初七日のみ:3万円〜5万円

葬儀と一緒に行った場合:30万円〜

戒名のお布施を含む場合、50万円程度。

わからない場合は直接聞く

お布施の金額で困った場合は、お寺ごとの考えもありますので僧侶に直接聞いてみても大丈夫です。

僧侶や、周りのご年配の親戚に相談してみてもいいでしょう。

お布施以外にお渡しする費用

初七日法要のお布施以外にも、費用がかかる場合があります。

どんな費用があるのか、また相場について見ていきましょう。

お車代

僧侶が移動するのに必要な、交通費のことをお車代といいます。

以前は車で僧侶を送り迎えするのが一般的でしたが、現在では様々な理由から葬儀場や法要の場に、僧侶が直接出向くことが増えました。

送り迎えをしなくなった代わりに、お車代を渡す習慣がつくようになりました。

お車代の相場は5000〜1万円で、袋に「御車代」と記載します。

ご膳料

初七日法要の後、お世話になった方々に「精進落し(しょうじんおとし)」と呼ばれる食事を用意するのが一般的とされています。

しかし精進落しを辞退される僧侶も中にはいらっしゃいます。その場合は「ご膳料」をお渡しします。

ご膳料は5000〜1万円が相場といわれています。

参列者の都合に配慮して精進落しを省略する場合なども、僧侶には「ご膳料」を渡し、他の参列者には持ち帰り用のお弁当などを用意します。

こちらの記事ではお布施の相場やお布施以外にかかる費用について解説していますので是非ご覧ください。

スポンサーリンク

初七日法要のお布施の書き方

初七日供養をして頂いたら、僧侶にお布施をお渡しするのがマナーです。ここではその初七日法要のお布施の書き方について、詳しくご紹介します。

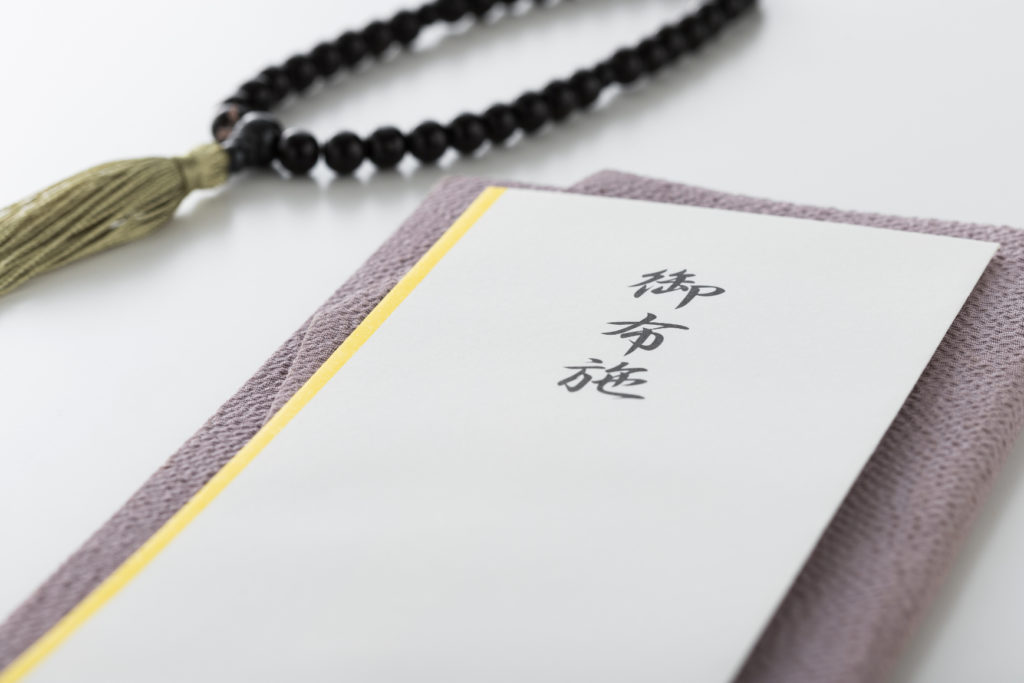

表書き

袋の上の段に濃い墨で「御布施」と書くのが一般的です。

その他にも「お布施」、「御経料」、「御礼」と書くこともあります。

表書きをせずに何も書かない状態で渡すことも問題はないとされています。

袋の下段には、喪主のフルネームを書くか、◯◯家と喪家(そうか)の名前を書きましょう。

浄土真宗については、表書きに「御礼」、「謝礼」、「読経料」など書かないように気をつけましょう。

これは多くの宗教では、お布施は僧侶が読経したことに対しての御礼と考える中、浄土真宗は故人や遺族を救済してくれた阿彌陀佛如来への感謝として渡すからです。

こちらの記事ではお布施のマナーや相場について解説していますので是非ご覧ください。

金額の書き方

金額は中袋に、漢数字の旧字体で縦書きで書きましょう。

金額を書く場所は、金額を書き込む欄が印字されている場合はそちらに記載し、金額欄がない場合は中袋の表面に書きましょう。

以下が漢数字の旧字体です。

1=壱、2=弐、3=参、4=肆、5=伍、6=陸、7=漆、8=捌、9=玖、10=拾

濃い墨のペンを使用する

濃い墨で書くのか、薄墨で書くのか悩む方は少なくないかと思います。

香典を薄墨で書くのは、故人を失った悲しみを表すためです。

一方お布施は、初七日法要で読経した僧侶に対して感謝の気持ちを表したものですので、濃い墨で書いて渡します。

裏書き

中袋がある場合は中袋に記載するため、裏書きは何も書きません。

中袋がない場合は、袋の裏側中央から右側部分に金額を書き、左側には住所、氏名の順で書きます。

中袋に記載する場合は袋の裏側と同じように、中袋の中央から右側に金額、左側に住所、氏名の順に書きます。

こちらの記事ではお布施の書き方について解説していますので是非ご覧ください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

初七日法要のお布施の包み方

初七日法要を含めお布施を包む機会があまりなく、正しい包み方がわからない方もいらっしゃるかと思います。

ここでは初七日法要のお布施の正しい包み方をご紹介します。

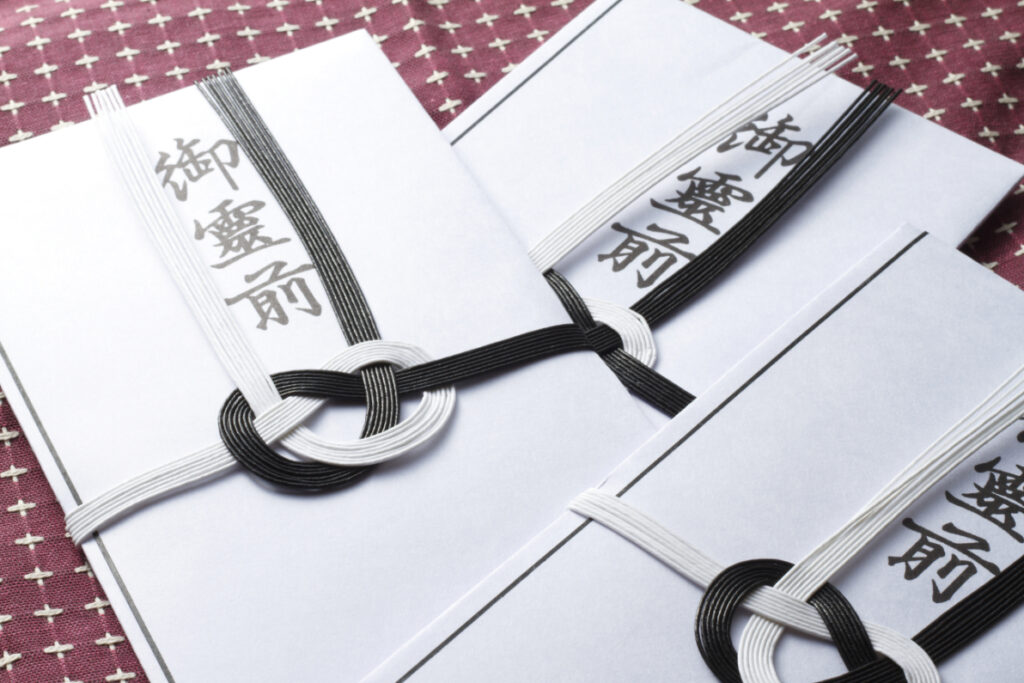

水引は不要

水引きがないものを選びます。

初七日法要のお布施は元来読経する僧侶に対しての感謝の気持ちを表して渡すものであることから、不祝儀袋(水引き)の使用は避けましょう。

お札の向き

正面から見て表側に、お札の表面がくるようにして包みます。

香典とは違い、初七日法要を行う僧侶に対しての感謝の気持ちを表して渡すため、お札の表が封筒の表側にくるように気を付けましょう。

新札を用意する

初七日法要を読経してくれる僧侶に対しての感謝の御礼として渡すものですので、新札を用意するのが好ましいでしょう。

新札がない場合は、キレイなお札をご用意しましょう。

お布施は香典とはマナーが違うので、注意しましょう。

こちらの記事ではお布施の入れ方について解説していますので是非ご覧ください。

お布施を包む袋の種類

初七日法要を始めとしたお布施には、水引きがない袋を使用するとご紹介しましたが、ここでは更に具体的にどのような袋がお布施の袋として最適かご紹介します。

奉書紙

初七日法要のお布施は、奉書紙(ほうしょがみ)で包むのが正式なマナーとされています。

奉書紙で包む場合は先に「中包み」(お札を和紙で包んで)から、包みます。

中包みは中のお札が透けないようにする役割があります。

奉書紙はツルツルしている面を表に、ザラザラしている面が裏側にくるようにしましょう。

白無地の封筒

「御布施」と印字されているだけのシンプルな白無地の封筒は御布施袋として利用できます。

水引きなども何もないため、色んな場面で使用できるので大変便利です。

「御布施」と印字されてない物につきましては、濃い墨で書きましょう。

このとき、郵便番号の欄がないものを選ぶようにしましょう。

水引きありの不祝儀袋

水引きは慶事から弔事まで使えるもので、水引きには邪気を払い、浄化する力があると言われています。

一般的に御布施には水引きがない袋を用いますが、地域により水引きがある袋を用意しなくてはいけない場合もあります。

水引きは「あわじ結び」のものを選びましょう。

結び切りと言われるあわじ結びは、結び目を解くことが難しいことから、快気祝いや結婚式などの一度きりのお祝いや、弔事などに用いられます。

黒と白の水引き

お葬式を連想させる黒と白は弔事の際に使われますが、一部の地域では御布施もこの白黒の水引きを用いるところがあります。

ただし四十九日を過ぎたら使われないことがあるため、確認ができない場合は白い袋を使う方が無難です。

黄色と白の水引き

黄色と白の水引の袋は、主に関西地方で多く使われていて、御布施袋として用いられることもあります。

しかし四十九日までは白と黒の水引きを使うことが多く、一周忌以降に黄色と白の水引きが使われるので、気をつけましょう。

こちらの記事ではお布施を包む封筒の選び方について解説していますので是非ご覧ください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

初七日法要のお布施の渡し方

初七日法要の御布施の渡し方とタイミングがわからない方もいらっしゃるかと思います。

渡すタイミングがわかれば安心して僧侶に渡すことができますので、見ていきましょう。

お布施を渡すタイミング

法要の最中には渡せないので、法要中を避けてお渡しします。

法要が始まる前であれば「本日は宜しくお願い致します」とお願いする時に一緒にお渡ししましょう。

法要後、または会食後であれば「本日はありがとうございました」というお礼の言葉と共にお渡しします。

お布施の渡し方

直接手渡しで僧侶に渡すのではなく、「御布施」と書いた袋をお盆に乗せ、僧侶にお渡しします。

この時、切手盆に乗せて渡すのが一般的です。

僧侶から見て正面に文字が来るようにして、お渡ししましょう。

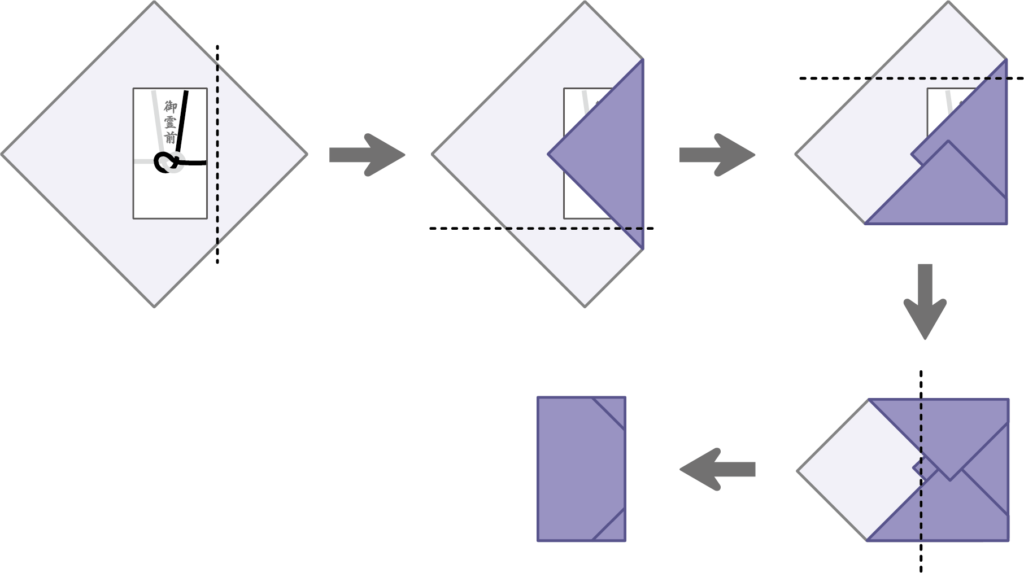

袱紗(ふくさ)の上に置いて渡す

切手盆や他に小さめのお盆がない場合は、「御布施」と書かれた袋を袱紗(ふくさ)の上に置いて包みます。

僧侶の前で袱紗を開き、一度袱紗を畳んでその上にお布施を乗せて渡します。

袱紗の包み方は以下の画像を参考にしてください。

初七日法要の流れ

ここでは初七日法要の流れを、説明します。

初七日法要のみを行う場合と、葬儀と同日に行う場合がありますので、それぞれの説明をしていきます。

初七日法要のみ行う場合

初七日法要の式の流れは読経から始まり、お焼香、喪主からの挨拶があり全部で30分程度で終了します。

その後、精進落しをして解散という流れになります。

葬儀と同日に行う場合

火葬場が混み合っていてなかなか予約が取れなかったり、遠方のためなかなか初七日のために来れなかったりと様々な理由から葬儀と同日に初七日を行うことが増えました。

「繰り上げ初七日法要」と呼ばれているものです。

一般的に火葬を終えた後にお寺や葬儀場に移動し、読経を行い、精進落しをします。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

他の人はこちらも質問

気になるその他の質問も見ていきましょう。

お坊さんにお布施はいくら?

初七日法要については、宗派により異なりますが一般的に3万円〜5万円が相場となっています。

七回忌のお坊さんへのお布施はいくら?

宗派や寺院との関係により異なりますが、大体1万円〜5万円が相場といわれています。

初七日は何を持っていけばいいんですか?

喪服を着用し、香典を用意して持っていきます。

金額の相場は知人、友人であれば3000円〜。

祖父母なら5000円〜。親や義理の兄弟なら3万円〜となります。

初七日法要のお布施のまとめ

ここまで初七日法要で包むお布施の金額や、お布施の書き方を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 初七日法要でのお布施の相場は、3〜5万円

- 初七日法要で渡すお布施は、濃い墨で書く

- 地域にもよるがお布施の袋は白無地の袋が無難

- お布施は袱紗かお盆の上に乗せて僧侶に渡す

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

みんなが選んだ終活では無料相談電話を設置しております。

お布施の袋についてご不明点や、初七日法要でのお布施の費用についてお悩みの方は電話でお問い合わせください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説

法事法要

更新日:2022.05.19

50回忌法要のお布施はどのくらい?弔い上げをする場合は?

法事法要

更新日:2022.05.24

お墓を移動させるときにお布施は必要?お墓の移動について詳しく解説

法事法要

更新日:2022.11.11

浄土真宗のお布施の相場は?お布施の書き方や宗派ごとの相場も解説

法事法要

更新日:2022.12.24

檀家のお布施はいくら必要?入檀料や離檀料の相場についても解説