法事法要

止め焼香のマナーとは?焼香のやり方や宗派別のマナーを紹介

更新日:2024.02.03 公開日:2022.07.03

記事のポイントを先取り!

- 止め焼香は故人と血縁が近い人が最後に焼香する

- 親族や参列者の揉め事を避けるために生まれた

- 最近は止め焼香を行うことが減ってきた

- 数珠がないとマナー違反だが、なくても問題ではない

止め焼香は西日本で行われている焼香の方法ですが、そのマナーについてご存知でしょうか。

止め焼香を行う際は、どのような振る舞いをしたらいいか知っておきましょう。

そこでこの記事では、止め焼香のマナーについて解説します。

この機会に、止め焼香をする意味を覚えておきましょう。

後半では、焼香だけをする場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

止め焼香とは

止め焼香は、関西や西日本でみられる焼香の方法です。

通常の焼香は、血縁の濃い人から順番に焼香をしていきますが、止め焼香では、血縁が一番近い人が最後に焼香をします。

止め焼香を行う意味として、親族や参列者がもめないようにするというものがあります。

親族が多い場合、焼香の順番で揉めることがあります。

親族でなくとも、一般の参列者の中には、順番を気にする人がいるでしょう。

そのため、焼香の順番に不満があっても、血縁が近い人でも最後まで待って焼香をするので、順番は不同にしてもらうという意味で行われます。

また、血縁が一番近い人が最後に焼香をすることで、不幸を止めるという意味を持ちます。

家庭からこれ以上不幸が出ないように、血縁が一番近い人が最後に焼香をします。

止め焼香のマナー

ここでは、止め焼香のマナーについて解説します。

止め焼香の順番

止め焼香の順番は、親族を軸にするか、参列者を軸にするかで変わってきます。

親族を軸として、焼香の順番で揉めないようにする場合

- 喪主

- 遺族

- 親族

- 親族代表(止め焼香)

- 参列者

親族でトラブルを防ぐときには、喪主から始まり、親族代表を止め焼香とします。

焼香の順番に気をつけたい場合は、このような止め焼香にするとよいでしょう。

参列者を軸として、焼香の順番を考える場合

- 喪主

- 遺族

- 親族

- 参列者

- 親族代表(止め焼香)

親族に気にする人がいなくても、参列者の中に順番に不満を持つ人が出てくることがあります。

トラブルになりそうな参列者がいるようなら、こうした止め焼香にしておくのもひとつの手です。

妻が亡くなった場合の止め焼香

妻が亡くなった場合の止め焼香は、少し違った選び方をします。

通常は、亡くなった人の兄弟姉妹、または血縁の中でも近い人から止め焼香を選びます。

しかし、妻が亡くなった場合、止め焼香は妻の兄弟姉妹や血縁の近しい人ではなく、嫁いだ先の家系から代表者を選んで行います。

焼香のやり方

焼香には3種類の方法があります。

それぞれのやり方を紹介します。

立礼焼香

以下より、立礼焼香の大まかな流れを紹介します。

- 中央の通路を通って祭壇前に進む

- 祭壇前で一度立ち止まり、遺族に一礼する

- 焼香台前まで進み、合掌をしてから焼香をする

- 焼香を終え、遺影の方を向いたまま数歩下がる

- 再度遺族の方を向いて、一礼する

- 席の外側の通路を通って席に戻る

座礼焼香

座礼焼香の大まかな流れは立礼焼香と同じです。

座礼なので、直立せず姿勢を低くして移動します。

- 膝をついた低い姿勢で祭壇前に進む

- 祭壇前で一度止まり、遺族に一礼する

- 焼香台前まで進み、合掌をしてから焼香をする

- 焼香を終え、遺影の方を向いたまま数歩下がる

- 再度遺族の方を向いて、一礼する

- 膝をついた低い姿勢で席に戻る

回し焼香

最後に紹介するのが、回し焼香です。

- 香炉を乗せたお盆が回ってきたら、前の方に会釈して受け取り、祭壇に向かって合掌する

- 焼香をする

- 焼香を終えたら、もう一度祭壇に向かって手を合わせる

火の付いた香炉を回しての焼香なので、香炉の移動は急がず慎重に行いましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

宗派ごとのマナー

焼香には宗派ごとにマナーがあります。

基本的な動作は同じですが、主に焼香の回数が変わる点に注意が必要です。

線香を使う場合と、抹香を使う場合を紹介します。

- 天台宗

線香:3本の線香を使う。

抹香:抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とす。この動きを3回行う。

- 真言宗

線香:3本をバラバラにして使う。

抹香:抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とす。この動きを3回行う。

- 浄土宗

線香:1本の線香を半分に折って使う。

抹香:抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とす。この動きを3回行う。

- 浄土真宗本願寺派

線香:1本の線香を半分に折って、火をつけて寝かせる。

抹香:抹香をつまんでそのまま香炉に落とす。この動きを1回だけ行う。

- 浄土真宗大谷派

線香:1本の線香を半分に折って、火をつけずに立てる。

抹香:抹香をつまんでそのまま香炉に落とす。この動きを2回だけ行う。

- 曹洞宗

線香:1本を使う。

抹香:抹香での焼香は2回行う。

1回目は抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とし、2回目は抹香をつまんでそのまま香炉へ落とす。

- 臨済宗

線香:1本を使う。

抹香:抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とす。この動作を1回行う。

- 日蓮宗

線香:1本を使う。

抹香:抹香をつまんで額まで掲げ、香炉に落とす。この動作を1回か3回行う。

代表焼香や指名焼香を行う場合

企業や会社の代表が、「指名焼香」や「代表焼香」をすることがあります。

指名焼香や代表焼香があることで、止め焼香の順番が変わります。

代表焼香とは

代表焼香は、企業や会社などの団体の代表者が焼香をすることです。

故人とゆかりのある団体に所属している人が、全員葬儀に参列すると、葬儀の時間が膨大になってしまうため、団体の代表者が焼香をします。

- 喪主

- 遺族

- 親族

- 代表焼香

- 参列者

代表焼香が止め焼香になることもあります。

指名焼香とは

指名焼香は、会社や企業の代表や町内会の会長といった、様々な団体の代表を、葬儀の来賓として指名して行うものを言います。

- 喪主

- 遺族

- 親族

- 指名焼香

- 参列者

この順番で焼香をします。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

止め焼香の現状

西日本の風習として行われてきた止め焼香は、今ではだんだん減ってきています。

最近は家族葬や密葬といった、親しい人だけで行う葬儀の方法が増えてきているため、もめ事が起きることもなく、焼香順を気にしなくても良くなったのです。

西日本に住んでいても、止め焼香について知らない人も増えてきています。

葬儀で慣習的に止め焼香をやっていても、参列者がその意味について知らず、ただ焼香の順番が逆だと勘違いしかねません。

それによって、逆にトラブルが起きることもあります。

止め焼香がよくわからないなどの理由で、西日本の葬儀で止め焼香にせず、通常の焼香を選んでもマナー違反にはなりません。

焼香だけするのはマナー違反?

参列したいのに時間が合わず、焼香だけして失礼したいという場合もあります。

焼香だけするのは、マナー違反になるのでしょうか。

通夜の場合

お通夜に焼香だけして帰るのは、マナー違反ではありません。

近年は時間がなく、葬儀に参列したくてもなかなかできないという方が増えてきました。

そうしたことから、焼香だけ参列して、故人を偲ぼうとしてもマナー違反にはなりません。

予定が合わないが、どうしても参列したいという誠意が遺族側にも伝わります。

最近広まる家族葬や小規模葬も、こうした動きを選ぶ理由になっています。

家族葬や小規模葬は、身内だけが集まって、ゆっくり故人との最後の時間を過ごすものです。

遺族にゆっくり過ごしてもらい、自分は焼香だけで帰るという方法は、家族葬や小規模葬の意味にも沿っているので、マナー違反にはなりません。

告別式の場合

告別式で、焼香だけして帰るのはマナー違反です。

告別式に参列したら、きちんと出棺を見送るまで帰らないのが通常です。

どうしても退席しなければならない場合は、あらかじめ遺族や葬儀会社に相談しておいて、出入り口付近の席を用意してもらいましょう。

告別式に参列したくても時間がない場合は、参列しないという判断もあります。

参列できない場合は、電報を送ってお悔やみの気持ちを伝えるとよいでしょう。

どうしても途中で帰らないといけないという場合は、焼香が終わったらすぐ式場から出ましょう。

焦ってバタバタと出ていっては、とても目立ってしまいます。

退席する際は、ゆっくり静かに退席しましょう。

一度退席すると、式場には戻れないため、忘れ物にも注意しましょう。

複数人で退席する場合、同時に退席することはできません。

退席するタイミングが被りそうなら、退席するタイミングをずらしましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

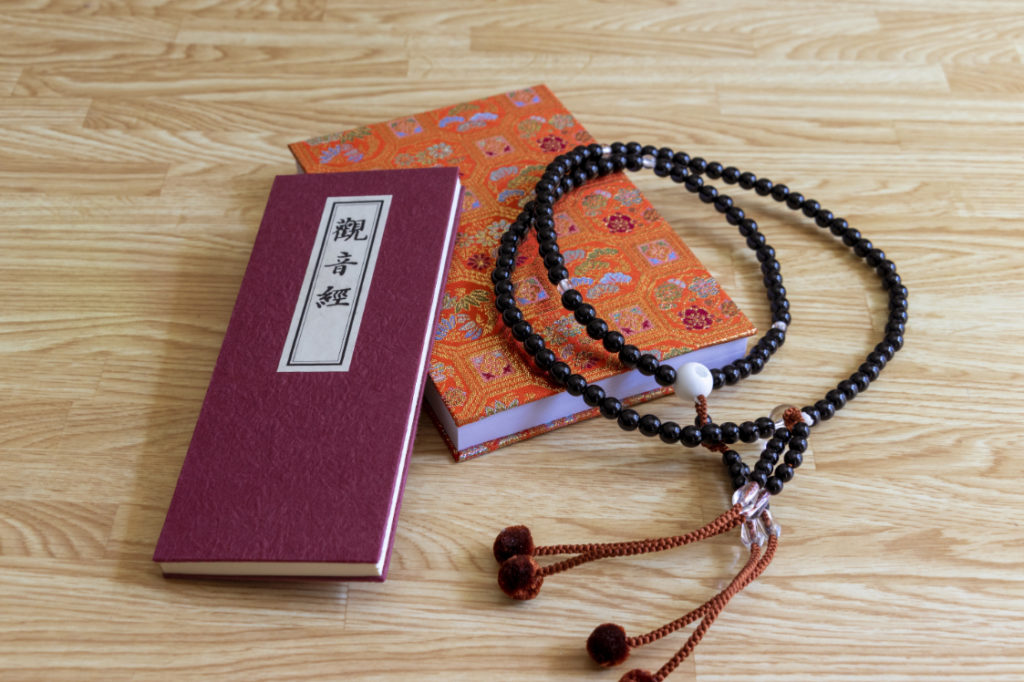

数珠がないとマナー違反になる?

数珠は葬儀に欠かせないアイテムです。

しかし、数珠を持っていなかったり、なかなか使わないので忘れてきてしまうこともあります。

数珠がないと、マナー違反にはなってしまいますが、問題にはなりません。

数珠を忘れてしまった場合、数珠がないまま焼香をすることになります。

数珠には、仏様や故人への供養の気持ちを表し、敬意を払っていることを表す意味があります。

そのため、故人を供養する気持ちをもって焼香すれば大丈夫です。

葬儀場に着く前に数珠がないことに気づいたら、ショッピングセンターなどに寄って、数珠を買ってから行っても良いでしょう。

最近では100円ショップでも売っています。

すぐに安い数珠が欲しいなら、100円ショップに行ってみましょう。

数珠を人から借りてどうにかしようと思ってはいけません。

数珠を人から借りたり、人に貸したりしてはいけないからです。

数珠は1人1つもつと決まっていて、持ち主の分身でもあります。

分身である数珠を借りて参列するよりは、数珠を持たずに参列したほうが良いでしょう。

子どもは数珠を持たせると、壊したりどこかになくしたりしてしまいかねないので、数珠を扱えるようになるまでは、数珠をもたずに参列するようにしましょう。

止め焼香のマナーまとめ

ここまで止め焼香のマナーについて解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 止め焼香は西日本で行われている焼香の方法

- 故人と血縁が近い人が最後に焼香する

- 止め焼香は西日本でも最近減ってきている

- 数珠をもたずに焼香をするのはマナー違反だが、問題ではない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2023.06.06

焼香炭の火の正しい消し方は?焼香後の掃除方法についても解説

法事法要

更新日:2025.04.01

浄土真宗のお経の種類や意味とは?正信偈の意味や般若心経を唱えない理由を解説