お墓

納骨するときの手続きや流れとは?納骨に必要な書類を解説!

更新日:2024.01.24 公開日:2021.11.20

記事のポイントを先取り!

- 死亡を証明するには医師から死亡証明書をもらう

- 火葬するには役所から火葬許可証を受理する

- 納骨するには火葬場から埋葬許可証を受理する

人が亡くなったあとは、葬儀を行って火葬し、遺骨をお墓に納骨するまでが一連の供養の流れです。

納骨は、お墓があれば自由に行なっても問題ないのでしょうか。

実は、納骨は法律で定められた手続きを踏まないと、法律違反で罰せられることもあるのです。

この記事では、納骨の手続きについて詳しく解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

自分で納骨は可能なのか

自分で納骨しても良いのか気になる人は多いのではないでしょうか。

納骨は手続きを踏めば自分でも行うことが可能です。

遺骨の移動や納骨は規定の書類を提出すれば管理者からの許可を得ることができます。

そのあとは納骨室を開いて作業をするだけなので自分で行っても問題ないのです。

死亡から納骨までの手続き

ここでは、死亡から納骨までに行なうべき手続きを、申請先ごとにまとめて説明します。

加えて、埋葬許可証を紛失した時の対処についても説明します。

1.市区町村の役所での手続き

人が亡くなった場合は、死亡を証明する書類として、死亡診断書を医師に書いてもらいます。

この死亡診断書を添付して、火葬許可申請書を役所に提出します。

火葬許可申請が受理されると、火葬許可証が発行され、遺体の火葬を行うことができるようになります。

2.火葬場での手続き

火葬場を決めたら、火葬日時を決定し、火葬場には火葬許可証を提出します。

火葬許可証を提出しないと火葬を受け付け不可能なので、火葬日までに火葬許可証を入手できるよう手続きを進めることが必要です。

火葬を終えると、火葬場から埋葬許可証が発行されます。

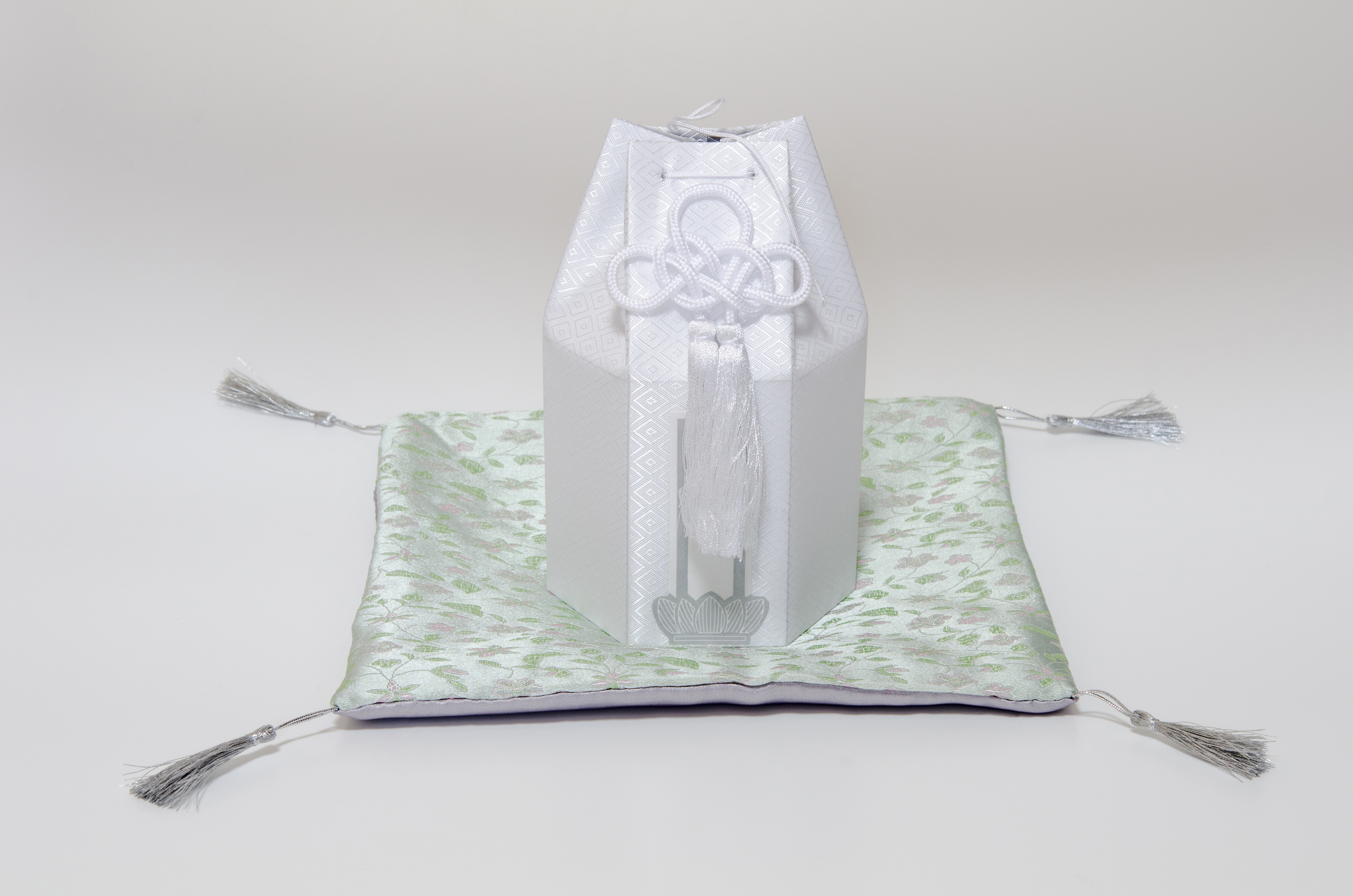

埋葬許可証は、骨壺を納める白木の箱に一緒に入れて保管することが、一般的です。

3.納骨での手続き

お墓に納骨する手続きには、遺骨を埋葬してもよいという書類とお墓の使用許可を証明する資料が必要となります。火葬場から発行される埋葬許可証が、遺骨を納骨してよいという書類に該当し、納骨に際して、墓地の管理者に提出します。

墓地の管理者は、これをもとに遺骨の管理を行っています。

墓地を使う手続きに際しては、墓地を所有していることを示す使用許可証を墓地の管理者に提出する必要があります。

墓地の管理者に無断で遺骨を納骨すると、法律違反に問わることもありますので、提出が必須です。

親族でお墓を共有していたり、先祖代々のお墓に納骨する場合は、お墓の所有者から使用許可証を借りて提出します。

埋葬許可証を紛失した時は?

埋葬許可証を紛失した際には、再発行手続きを行なうことが必要です。

埋葬許可証の発行から5年未満の場合は、役所で手続きを行うことで、再発行してもらえます。

5年以上経過している場合、火葬した火葬場で手続きを行うことで火葬証明書を再発行してもらえます。

ただし、火葬記録の保管期限内しか発行してもらえません。

公営の火葬場なら30年間、民営なら5年間が一般的です。

遺骨を納骨せずに家に安置している場合は、埋葬許可証を紛失しないことが必須です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨式当日の流れ

ここでは、納骨式当日の一般的な手順を説明します。

地域の慣習や宗教・宗派によって、手順が異なることもあります。

また、式を始める前にお墓をきれいに清掃して、お花なども供えておくとよいでしょう。

1.お礼の挨拶

まず、施主あるいは遺族代表から参列者へ、参列いただいたお礼の挨拶を述べます。

遺族の近況報告を交えたり、葬儀後の各種の供養をはじめとして付き合いしてくださったお礼も述べるとよいでしょう。

また納骨式の後に会食を行なう場合には、その旨を忘れずに伝えるようにします。

2.僧侶による読経

納骨を始める前に、僧侶にお経を唱えてもらいます。

3.納骨

お墓を開けて、遺骨を納めます。

お墓の納骨室がどういうタイプかは事前に調べておいて、お墓を開けて納骨する作業に支障がないように準備しておきます。

納骨室が地上にある場合は、扉は簡単に開けられるので、比較的簡単に納骨を行えます。

納骨室が地下の場合は、仕切り蓋が密閉されていたり、50kg以上の蓋を開ける必要があったりと、大がかりな作業となる場合があります。

また、納骨後にはきちんと納室を密閉し、防水処理も施しておくことが必要です。

このため、納骨は自分でもできますが、一般的には石材店に作業を依頼するのが便利です。

4.読経・焼香

納骨を終えたら、再度、僧侶にお経をあげてもらいます。

また、読経に引き続いて、焼香を行います。

僧侶が、焼香の開始の合図をしてくれますので、施主から始めて、遺族、近親者、知人の順番で焼香をします。

5.会食

納骨式の終了後に、会食で参列者をもてなします。

四十九日や一周忌の法要を併せて行う場合は、会食をセットで行うのが一般的で、納骨した墓地の近くの料亭やホテルなどで行うのがよいでしょう。

お寺で納骨式を行う場合は、住職にも声がけし、辞退される場合はお布施のほかに御膳料を包むとよいでしょう。

納骨式に必要な持ち物

お墓に遺骨を納める納骨式には、遺骨のほか、以下のようなものが必要となります。

特に、埋葬許可証と墓地使用許可証は必須ですので、忘れないようにしましょう。

また、故人の供養に必要なものも忘れずに準備しましょう。

- 遺骨

- 埋葬許可証

- 墓地使用許可証

- 遺影

- 位牌

- 線香

- 供花

- 供物

- 数珠

- 僧侶へのお布施

- 引き物

- 石材店や墓地管理者への謝礼( 必要に応じて)

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

分骨したい時の手続き

お墓が遠方で、お墓参りが難しいので近くのお墓に分骨して供養したい、兄弟で分骨して供養したいなど、分骨を検討することがあると思います。

分骨とは、故人の遺骨を複数の場所に埋葬・供養することで、手元供養などにも用いられます。

ここでは、分骨に必要な手続きについて説明します。

納骨前に分骨する時の手続き

複数箇所に分けて納骨する場合は、分骨証明書を取得するための手続きが必要となりますが、火葬前に分骨することを決めている場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらうことができます。

火葬時に必要な枚数を伝えておき、必要なら追加の骨壺も用意しておきます。

火葬が終わると、火葬場から分骨証明書を受け取ることになります。

納骨に際しては、この分骨証明書を墓地管理者に提示することになります。

なお、自分の手元に保管して供養を行う、手元供養の場合は手続きは不要です。

納骨後に分骨する時の手続き

いったん納骨した遺骨を分骨するには、お墓を開けて遺骨を取り出す必要があります。

この場合は、分骨証明書を墓地管理者に発行してもらうことになります。

なお、分骨した遺骨の納骨・供養先の証明書を求められることもあるので留意が必要です。

また、手元供養の場合は証明書の発行は不要です。

分骨したらどうする?

分骨後の供養方法はさまざまなので、自分に合った供養の方法を選ぶことができます。

もともとお墓が遠方の場合は、新しく近くにお墓を建てて納骨するということもよく行われます。

遺骨を家庭の仏壇において供養する手元供養という方法もあります。

また、遺骨をペンダントなどに入れて身につけておくということも可能です。

宗派によっては、本山納骨という方法もあります。

これは、遺骨を信仰していた宗派の本山に送り、本山で合祀して供養してもらうというやり方です。

納骨の手続きまとめ

ここまで納骨の手続きについて、以下のことを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 死亡を証明するには医師から死亡証明書をもらう

- 火葬するには役所から火葬許可証を受理する

- 納骨するには火葬場から埋葬許可証を受理する

- お墓に納骨するには墓地使用許可証が必要

- 分骨するには、分骨証明書を取得する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2024.01.24

納骨式でおすすめの花は?花選びの注意点や造花についても紹介

お墓

更新日:2022.05.17

納骨が終わった時のお知らせの書き方!納骨後の挨拶状の例文を紹介

お墓

更新日:2022.05.18

納骨は友引でもできるの?納骨する時期や準備内容も紹介