お葬式

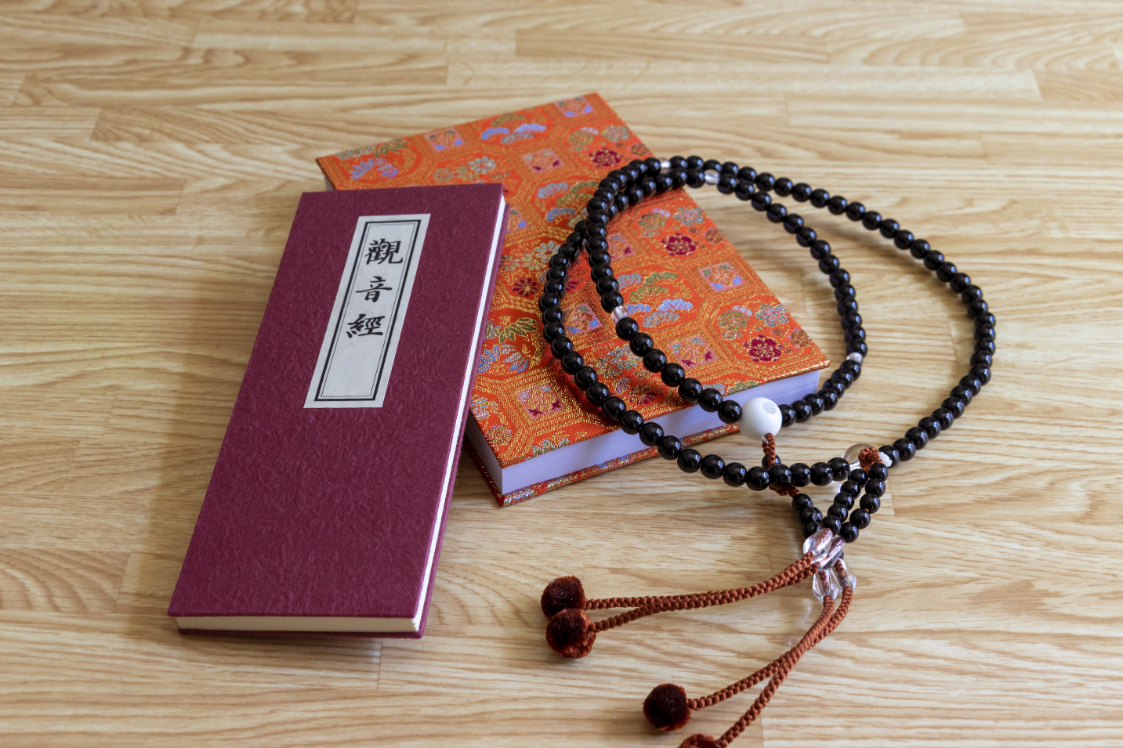

葬儀での数珠の使い方とは?略式数珠と本式数珠について紹介

更新日:2022.11.21 公開日:2021.08.24

葬儀などで使われる数珠は最も身近な仏具のひとつといっても過言ではありません。

しかし数珠は種類も多く、どのようなものを選べばいいのか、どのように使えば分からないこともあるでしょう。

そこで今回は葬儀での数珠について以下のことをご紹介します。

- 数珠にはどんな種類があるのか?

- 数珠の使い方はどのようなものか?

- 数珠を使うときのマナーにはどのようなものがある?

- 数珠は高額なもののほうがよいのか?

この記事では、宗派ごとの数珠の使い方なども紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

数珠の種類

数珠とは知っての通り、いくつもの球を紐を通して輪の形に連ねた仏具です。

念珠(ねんじゅ)や誦数(ずず)とも言います。

数珠は様々な形状のものがありますが、実は大きく分けると「略式数珠」と「本式数珠」の2つに分類されます。

それぞれの特徴を紹介しましょう。

略式数珠

略称数珠は、その名前の通り略式の数珠です。

正式な数珠を簡略化したもので、宗派を問わず、仏式の葬儀全般で使うことができます。

葬儀には必ず正式な数珠を持っていかなければならないという決まりはありません。

そのため略式数珠をひとつ用意しておけば突然の葬儀でも対応できます。

正式な数珠は玉の数が108あり、手に二重に巻いて使います。

しかし略式数珠は玉の数が54や27など様々で、一重です。

本式数珠

本式数珠は宗派ごとによって決められた、正式な数珠です。

形は宗派によって少しずつ異なりますが、玉の数が108あり、手に二重に巻いて使うものを指すケースが多いです。

しかし宗派によっては玉の数にこだわりがない場合などもあります。

略式数珠の使い方

略式数珠は喪服などに次いで最も身近な用意として、普段から持っている人も多いでしょう。

ただしその使い方は意外と知らないものです。

実際に参列したときに慌てないよう、略式数珠の使い方をご紹介します。

基本となる持ち方

略式数珠は基本的に房を下に向けて左手で持ちます。

そのため略式数珠は片手数珠と呼ばれることもあります。

座っているときには左の手首にかけておくといいでしょう。

仏教が開かれたインドでは左手は不浄の手であるとされています。

数珠を左手に持つことで、不浄を清めるという意味合いがあります。

合掌時の使い方

合掌する際も、数珠は左手のみで持つ方法があります。

左手の親指と人差し指の間に数珠を通して手を合わせます。

このときも房が下を向くようにしてください。

また両手の親指と人差し指の間に数珠を通して合掌する方法もあります。

どちらを選んでも大丈夫です。

焼香時の使い方

数珠は焼香を焚く際にも持っていく必要があります。

焼香台で抹香をくべる際には、数珠は左手にかけ、右手の親指と人差し指、中指で抹香をつまんでください。

抹香を香炉にくべた後は数珠を両手にかけて合掌し、遺族へ一礼し、数珠を再び左手に持って席に戻ります。

焼香のやり方や焼香のときの数珠の使い方は宗派によって異なります。

必ず事前に自分の宗派のやり方を押さえておくようにしてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

本式数珠の使い方

本式数珠は宗派によって形はそれぞれ異なります。

そのため、その使い方も宗派によって様々です。

宗派ごとの葬儀での本式数珠の使い方を見ていきましょう。

天台宗

天台宗の本式数珠は玉の数が108個、二重に巻いて持つものです。

玉は平玉という独特の形状をしています。

手に持つときには二重にし、「親玉(おやだま)」という房の出ている玉を上にします。

このとき、房を外側に垂らすようにしてください。

合掌するときには数珠を人差し指と中指の間に通し、中指と薬指、小指が数珠の輪の内側に来るようにします。

真言宗

真言宗は数ある宗派の中でも、特に数珠を重んじています。

本式数珠は特に振分数珠(ふりわけじゅず)と呼ばれることもあります。

真言宗の本式数珠は玉が108個、二重に巻いて持つタイプです。

手に持つときには親玉を上にし、房ごと握りしめるように持ちます。

合掌するときには数珠を両手の中指にかけ、数珠を両手の掌に挟みこむようにして手を合わせてください。

葬儀など、人のために合掌するときには房を手の甲に垂らします。

一方、日頃の読経など自分のために合掌するときには房を掌で包むようにして持ってください。

また真言宗ではお経を唱える際などに、掌に挟んだ数珠を擦り合わせて音を鳴らすという使い方があります。

浄土宗

浄土宗の本式数珠の形は他の宗派と比較しても独特のものです。

主玉(おもだま)という大きな玉のみで構成された輪と、副玉(ふくだま)という小さな玉と主玉で構成された輪を交差させた形をしています。

玉の数も少ないです。

浄土宗の本式数珠を持つ際、副玉のない方の輪を左手の親指と人差し指の間にかけます。

また、副玉のある方の輪を左手の人差し指と中指の間にかけ、そのまま握ります。

念仏を唱える際も合掌せず、唱えるたびに左手の親指を使って玉を手前に繰ります。

合掌するときには2つの輪の親玉を両手の親指と人差し指で挟むようにして輪を揃えます。このとき、房を自分の側へ垂らすようにして数珠を両手にかけます。

浄土真宗

浄土真宗の本式数珠は、男女で形状が大きく異なります。

男性用は基本的には略式数珠と形状は変わりません。

一方、女性用の本式数珠は玉が108個あり、片方の房が蓮如結びという形で結ばれています。

男性用の場合、数珠を持つときには房が下に来るように持ちます。

合掌するときは、両手の親指と人差し指の間に数珠を通して、房を下に垂らすようにしてください。

女性用の場合は本願寺派と大谷派で合掌するときの数珠の使い方が違います。

両手の親指と人差し指の間に数珠の二つの輪を通し、本願寺派では房を下に、大谷派では房を左手側に垂らします。数珠を持つときは両方共に、房を下に垂らすようにすれば大丈夫です。

数珠を使うマナー

葬儀の場においてはマナーを守り、身だしなみを整えることが大切です。

持ち物の扱いがおろそかになってしまうと、遺族や他の参列者に不快な印象を与える可能性があります。

特に数珠は身近な持ち物です。

それだけに使い方だけでなく、マナーに気を配る必要があります。

数珠を使うときのマナーを紹介します。

数珠の貸し借りは禁止

まず、数珠の貸し借りは禁止されています。

急な葬儀で数珠を用意できなかったため、知人から借りたいというような場合もあるかもしれません。

けれども、数珠は基本的に個人用のもので、身代わりやお守り代わりのものです。

家族などで使い回すこともあるようですが、基本的には自分専用のものを用意します。

数珠はあれば望ましいですが、なくてもマナー違反とはなりません。

もしどうしても数珠を用意したいときには、コンビニや100円ショップなどで取り扱っていることも多いです。そちらで購入するといいでしょう。

数珠を席に置いておく

参列者の中には、自分の席であることをアピールするために席を立つ際に数珠を置く人がいます。

しかしこの行為はマナー違反です。

数珠は喪服のポケットやカバンなどに入れておき、常に肌身離さず持っておくようにします。

もし置いて席を離れるときは、直接椅子や床に置くのは避け、ハンカチの上などに置いてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

数珠は高額な方が良い?

数珠は社会人にとって必須のアイテムのひとつといっても過言ではありません。

それだけにより高額なものを買ったほうがいいと思うかもしれません。

確かに高額な数珠のほうが作りもしっかりしており、修理などもあるため長く使うことができます。

しかし使い方が変わるわけでもないため、無理に高いものを買う必要はありません。

自分が手を出せる範囲で気にいったものをその都度購入するといいでしょう。

価格は用途や素材、色などを決めてから、自分の無理のないものを選べば大丈夫です。

葬儀での数珠の使い方まとめ

ここまで数珠の種類や、葬儀での宗派ごとの数珠の使い方などを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 数珠には宗派を問わず使える「略式数珠」と宗派ごとに決められた「本式数珠」の2種類

- 略式数珠の使い方は宗派を問わず共通だが、本式数珠では宗派によって使い方が異なる

- 数珠の貸し借りや置き忘れはマナー違反であるため、自分用の数珠や数珠袋を持つ

- 数珠は用途や素材、色で選び、無理のない価格のものを購入する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.11.21

町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!

お葬式

更新日:2024.03.30

離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説

お葬式

更新日:2022.11.18

なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介

お葬式

更新日:2022.11.18

会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明

お葬式

更新日:2022.11.21

供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介

お葬式

更新日:2022.11.17

枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?