お葬式

葬儀でのお布施の渡し方とは?タイミングやマナーも詳しく解説

更新日:2022.05.18 公開日:2021.09.17

葬儀でのお布施の渡し方は、普段誰も教えてくれません。

いざお布施を渡すというときに、渡し方がわからないと困惑してしまいます。

僧侶に対して失礼があってはなりません。

そこで、この記事では

- 葬儀で渡すお布施の意味

- 葬儀でのお布施の渡し方

- 葬儀のお布施の包み方

- 葬儀でお布施を渡すタイミング

- お布施以外に葬儀で包むもの

以上の内容を解説していきます。

葬儀以外でのお布施の渡し方にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

葬儀で渡すお布施の意味

一般的に、葬儀で渡すお布施は、僧侶への心付けとして渡すお金とされています。

しかし、本来の意味は少し異なるので解説します。

僧侶を通して本尊に供える

僧侶にお布施を手渡すと、お布施は僧侶のために渡すもののように思えます。

しかし本来は、僧侶を通して菩提寺の本尊にお布施をお供えしているのです。

本尊に仕える僧侶への感謝

お布施には、本尊に仕える僧侶への感謝という意味合いもあります。

お布施の本来の意味は本尊へのお供え物ですが、僧侶は故人の往生の為にお経をあげてくださいます。

実際にはそのような僧侶への感謝の意を込めてお布施を贈る方も多いです。

葬儀でのお布施の渡し方

葬儀でのお布施の渡し方については、様々なマナーがあります。

- 袱紗(ふくさ)で包む

- 切手盆に乗せて渡す

など、渡し方がありますので、順番に詳しく解説していきます。

袱紗で包む

お布施は、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布包みに入れて持参します。

袱紗とは、祝儀袋や不祝儀袋を入れる布包みのことです。

以下で細かいマナーについて解説します。

袱紗の包み方

袱紗には、袋状に縫われていたり、開きで爪がついていたりするものがあります。

(袋状の袱紗の包み方)

・袱紗の開きが左側にくるようにする

・のし袋の表書きが上にくるように入れる

・そのまま閉じる

右向きに開く袱紗は慶事用ですので、使用しないようにしましょう。

袋状のものは開きが左側にくるようにして、そのまま上側に表書きが見えるように入れます。

(爪付き袱紗の包み方)

・ひし形に袱紗を広げる

・表向きにのし袋をのせる(中央よりも右側に)

・右側から折る

・同じように、下→上→左と順番に折っていく

・最後に裏返して、爪をさして完成

爪付きのものは、のし袋を中央より右側に置くようにして包んでください。

切手盆に乗せて渡す

袱紗から取り出した香典は、切手盆に乗せてお渡ししましょう。

(切手盆に乗せる渡し方)

・自分の方に向けてお布施をのせる

・渡す前に僧侶に向ける

・切手盆ごと差し出す

順番に解説していきます。

自分の方に向けてお布施をのせる

まず控室に入るときには、自分の方に向けてお布施をのせておきます。

渡す前に僧侶に向ける

きちんと目線を合わせて挨拶をします。

その後にお盆ごと回して僧侶に表書きが見えるように、渡す前に僧侶に向けます。

切手盆ごと差し出す

お盆を回したあとは、切手盆ごと僧侶に差し出すようにします。

切手盆がない場合は袱紗に乗せる

切手盆がない場合は袱紗に乗せて渡す方法もあります。

僧侶の前で香典袋を取り出し、畳んだ袱紗の上に乗せて渡しましょう。

渡し方は切手盆と同じ要領です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀のお布施の包み方

ここまで葬儀でのお布施の渡し方について解説しました。

次は葬儀のお布施の包み方について解説していきます。

奉書紙で包む

奉書紙は、昔から葬儀のときにお布施を入れる紙として使われてきました。

表がツルツルしているので、裏表に注意しながら包んでいきましょう。

中包みの作り方

まずは、中包みを奉書紙で作る方法についてご解説します。

(中包みの作り方)

・A4サイズくらいの奉書を裏向きにして、中に入れるお布施を真ん中に置く

・上と下を適当なサイズに折る

・左から右の順番で折っていく

※ 紙は、適当な大きさに切って、少し斜めにして包むようにしてください。

中包みには、「金拾萬圓也」など漢数字を使って、中に入っている金額を書いておきます。

- 1万円 壱萬圓

- 3万円 参萬圓

- 5万円 伍萬圓

- 10万円 拾萬圓

などと書きます。

上包みの作り方

次に、中包みを包む上包みの作り方について解説します。

(上包みの作り方)

・中包みで使用した奉書と同じサイズのものを縦におく

・作った中包みを中央より少し左におく

・左→右→下→上の順番に折っていく

※奉書には裏表があるので、向きに気を付けてください。

また、奉書の裏側はザラザラしているので間違えないように気を付けましょう。

白封筒に入れる

香典は白封筒に入れることもできます。

ただし、封筒の選び方や表書きの書き方に気をつけなければいけません。

封筒の選び方

基本的には、郵便番号などのついていない、熨斗袋(のしぶくろ)といわれるものを使用しましょう。

お布施を入れる袋にも使えますし、御車料や御膳料・戒名料を包む袋としても用いることができます。

その際は、きちんと内訳が分かるように記載していきます。

また水引に関しては、弔意を表すものではないので基本的に白黒は用いません。

黄白の水引を用いることが多いですが、地域や宗派によって変わります。

不安なようでしたら、葬儀社の担当の人か菩提寺の住職に尋ねてみましょう。

表書きの書き方

お布施の表書きの書き方は、宗教によって変わってきます。

- 仏式

仏式の場合は、「布施」もしくは「御布施」と表書きに書く。 - 神式

神式の場合は、「御祭祀料」もしくは「御礼」や「御榊料」と表書きに書く。

蓮の模様がある封筒は用いないようにする。 - キリスト教

キリスト教の場合は、「献金」「御花料」や「御礼」「 謝礼」などと表書きに書く。

神式同様に、蓮の模様のある封筒は用いないようにする。

葬儀でお布施を渡すタイミング

葬儀でお布施を渡すタイミングについて、不安になってしまう場合もあるでしょう。

基本的に下記のようなタイミングで渡します。

- 葬儀の前

- 葬儀の後

- 日を改めても構わない

どれも間違いではないのですが、場合分けして解説していきます。

葬儀の前

特別な理由がなければ、葬儀の前にお布施を渡すようにしてください。

葬儀社の担当の方がタイミングの良いときに声掛けをしてくれることもあります。

葬儀の後

葬儀の後に感謝のお礼と共にお布施を渡す場合もあります。

特に両親が亡くなって、自分がお寺と付き合っていかなければならないこともあるでしょう。

このタイミングで話をしておくと、住職の人柄もわかり安心できます。

お布施を渡す際は、感謝の言葉と共に渡すと好印象です。

日を改めても構わない

お布施は、その日のうちに渡さなければいけないわけではありません。

家が近い場合やお寺の境内のお墓に納骨したい場合は、日を改めても構いません。

その場合、後日お持ちすることを必ず菩提寺の住職に伝えるようにしましょう。

当日いきなり行くのではなく、お参りする日時を先にお寺に連絡しましょう。

葬儀後と同じように感謝の気持ちを伝え、お布施を渡すとよいでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

お布施以外に葬儀で包むもの

お布施以外にも僧侶に包むお金がいくつかあります。

具体的には、以下の通りです。

- 戒名料

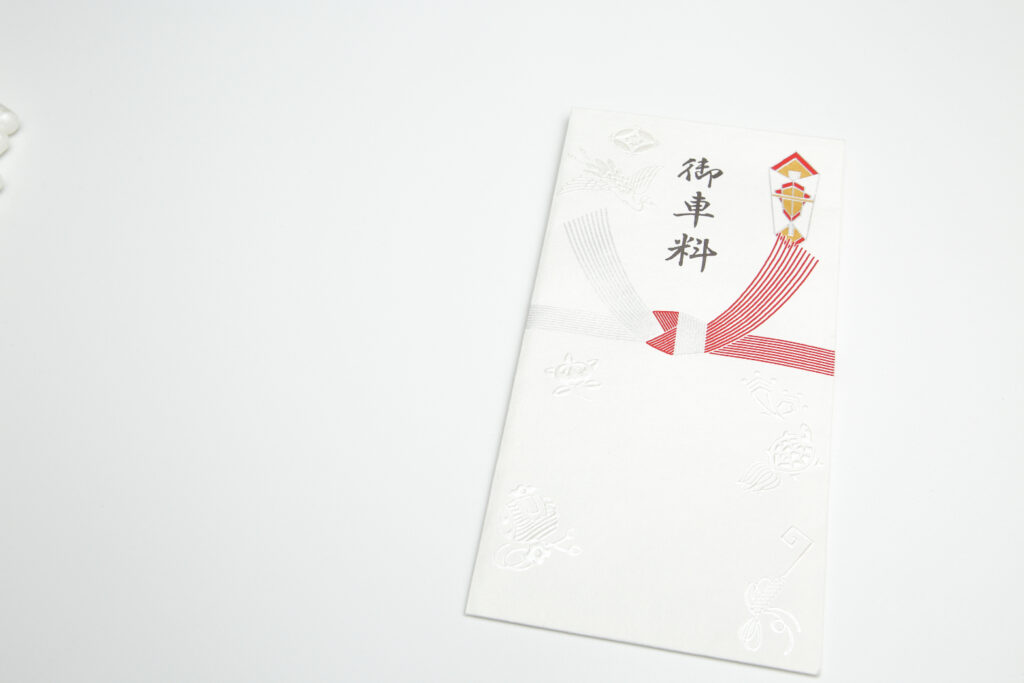

- 御車料

- 御膳料

これらを別々ののし袋に入れて渡す場合もあります。

戒名料

戒名とは、仏さまのお弟子になったという印として、菩提寺の僧侶から授与されるものです。

戒名を授与してもらったことに対してのお礼として渡すものを、戒名料といいます。

現代の戒名は、ランクによって金額が変わる風潮にあります。

本来はお寺に多大な寄付をした人や、信仰心が厚かった人に対してランクの高い戒名が与えられていました。

院号・道号など文字数が増えると、高額になる傾向にあります。

また女性の場合は「信女(しんにょ)」より「大姉(たいし)」が高額です。

男性の場合は「信士(しんじ)」より「居士(こじ)」の方が高額です。

戒名を決めるときには、菩提寺の住職と相談していきます。

予算などのことも含め話を進めていくと、スムーズに進めることができるでしょう。

御車料

御車料とは、自宅や葬儀場に車で来てくれた交通費として、お寺の僧侶に渡すお金のことです。

御車料は、僧侶1人に対して1つ用意するのが普通です。

そのため役僧の僧侶が2人いた場合、住職の分を含め3つ御車料を用意する必要があります。

地域によりますが、お寺で葬儀をした場合は必要ない場合もあります。

ただしその場合、「会場料」として同額程度納める必要があるところもあります。

御膳料

御膳料は、通夜や葬儀後に食事をする代わりとして僧侶に渡すお金のことです。

僧侶が食事の席にいらっしゃらない場合に渡しましょう。

金額相場は地域によっても変わってきます。

菩提寺の住職か、葬儀社の担当してもらう方に確認してみるとよいでしょう。

こちらも御車料同様、僧侶1人に対して1つ用意する必要があります。

葬儀以外でのお布施の渡し方

葬儀以外でのお布施の渡し方は、きちんとした決まりはありません。

しかし大体の目安にしたい場面があります。

- 納骨式

- 回忌法要

など、場合分けして解説していきます。

納骨式

納骨式でのお布施の渡し方は、年回忌法要を行ったかどうかによっても異なってきます。

年回忌がある場合は、法要が始まる前や法要後にお墓に移動する前に渡すのがスマートです。

納骨式のみ行う場合は、式の前に渡すとお坊さんも準備の段取りが悪くなります。

そのため式の終了後に渡すようにすればよいでしょう。

回忌法要

回忌法要の場合は、法要が始まる前もしくは法要終了後に渡すとよいです。

法要が終わっても、お坊さんが法話をする場合には終わってから渡すようにしましょう。

ちなみに年回忌の法要のときにも、御車代や御膳料が必要な場合があります。

あらかじめお寺に聞いてみるとよいでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀でのお布施の渡し方についてのまとめ

ここまで葬儀でのお布施の渡し方を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お布施の意味は、本尊や僧侶への供物

- お布施は、切手盆や袱紗に乗せて渡す

- お布施は奉書紙や白封筒に包む

- 渡すタイミングは、葬儀の前後がおすすめ

- お布施以外にも戒名料・御車料・御膳料がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.06.17

互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説

お葬式

更新日:2023.10.20

湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介

お葬式

更新日:2023.11.12

霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説

お葬式

更新日:2025.03.20

音楽葬の費用の内訳は?演奏者の派遣料金や著作権、音楽葬の流れも解説