お葬式

友人葬の価格はいくら必要?お布施や香典についても紹介

更新日:2024.03.20 公開日:2022.08.13

記事のポイントを先取り!

- 友人葬とは、創価学会が実施する宗教葬のことである

- 友人葬の費用の相場は15〜30万円程度である

- 友人葬は遺族などの身内のみで行っても問題ない

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

【みんなが選んだお葬式】

友人葬ということばを初めて耳にした方もいるかと思いますが、その意味合いや価格についてはご存知でしょうか。

価格の相場を知ることで、予算を立てることにつながります。

そこでこの記事では、友人葬の価格、お布施や香典について詳しく説明していきます。

この機会に友人葬の特徴や流れを覚えておきましょう。

友人葬を身内だけで行うことはできるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 友人葬とは

- 友人葬の特徴

- 友人葬の価格

- 香典返しはいくら用意すれば良い?

- 友人葬の流れ

- 友人葬を身内だけで行うことはできる?

- 創価学会の友人葬のマナー

- 創価学会における納骨と供養方法

- 創価学会の法要

- 創価学会友人葬でのお焼香と数珠の取り扱い

- 友人葬をしたくない場合は?

- 友人葬の価格まとめ

友人葬とは

まずは友人葬とはどういったものなのか紹介していきます。

友人葬とは、「創価学会」が実施する宗教葬のことになります。

友人葬は1991年頃に誕生しました。

創価学会では僧侶などの宗教者を呼ばずに、友人や知人に囲まれて見送られることから「友人葬」と呼ばれるようになりました。

友人葬と呼ばれていても、友人のみの参加などと人数や規模が限られているわけではありません。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

友人葬の特徴

友人葬の特徴について紹介していきます。

以下で友人葬の特徴を詳しく説明していきますのでご覧ください。

葬儀は導師が執り行う

友人葬では僧侶を呼ばずに友人代表となる方を導師として任命します。

この任命された導師を中心として葬儀が執り行われることになります。

僧侶を呼ばないので僧侶による読経や戒名は必要とせず、その代わりに導師が読経します。

一般的な仏教の考え方のように僧侶による読経や戒名がないと成仏しないといった考え方はありません。

創価学会では参列者で故人のご冥福をお祈りすれば供養となり、この行為そのものが善行になると考えられております。

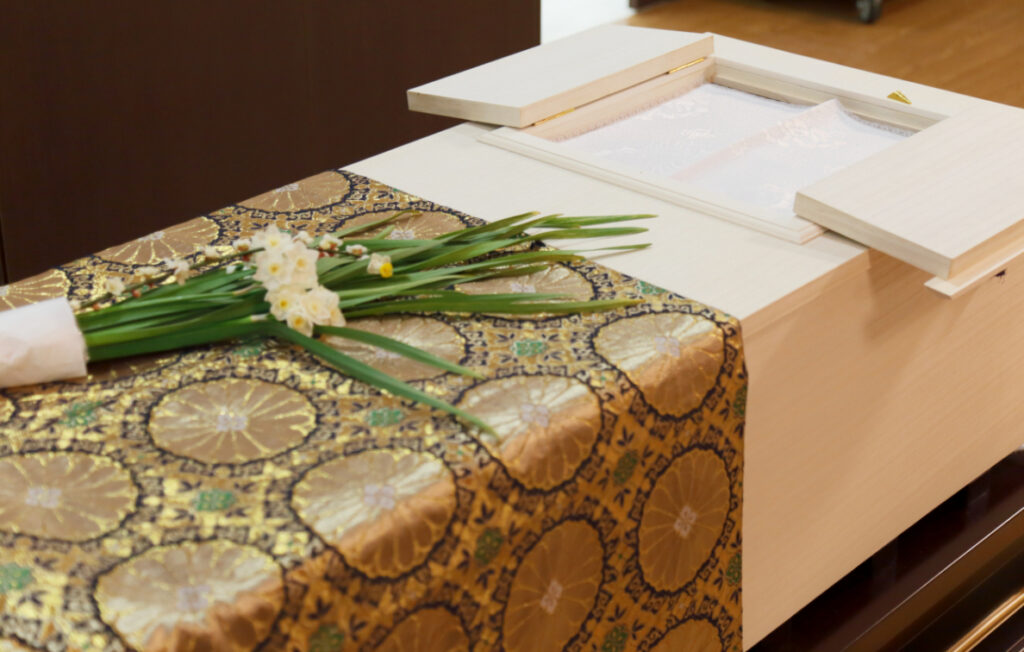

友人葬の祭壇

友人葬では「しきみ祭壇」や「生花祭壇」と呼ばれる独自の祭壇があります。

しきみ祭壇とは、シキミという植物の枝を使って常緑高木を組んだもので、ご本尊にお供えすることがルールになります。

一方で生花祭壇とは、主に白の花を基調とした祭壇が一般的ですが、最近は色のついた花をあしらった花祭壇もあります。

シキミを忘れずにご本尊にお供えすれば、花の色は指定されず色とりどりの華やかな生花祭壇であっても問題ありません。

祭壇はどちらか一方を選択しなければいけないといった決まりはなく、しきみ祭壇と花祭壇の両方を使用していただいても大丈夫です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

友人葬の価格

次に友人葬の価格について紹介していきます。

費用の相場や内訳、お布施について以下で詳しく説明していきますので、参考にしてください。

費用の相場

友人葬の費用の相場は、15〜30万円程度になります。

僧侶へのお布施が不要であり、香典も原則不要であるケースが多いため、一般的な葬儀と比べると費用を抑えられる傾向にあります。

ただしこれはあくまでも目安であり、地域によって費用の相場が異なるので、詳しくは直接確認することをおすすめします。

費用の内訳

友人葬の費用の内訳としては以下のものが挙げられます。

- 生花祭壇代

- ご寝棺代

- 遺影写真代

- 寝台車代

- 枕飾り代

- ドライアイス代

- ご遺体安置料金

- 葬儀場使用料

葬儀社のプランによって費用の内訳は異なりますが、一般的なものは上記のようになります。

お布施はいくら?

友人葬では仏教式のように僧侶を招くことはしないので、お布施を用意する必要はありません。

また戒名を付ける習わしもないので戒名料も不要です。

友人葬では戒名を付けないので生前の名前のままで葬儀が執り行われます。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

香典返しはいくら用意すれば良い?

友人葬において、基本的に香典は必要ありませんので、香典返しをしません。

しかし地域の風習や家柄などで香典を受け取った場合には、香典返しをすることがマナーになります。

香典返しの金額については、一般葬と同様にいただいた香典の3分の1から半分程度の品物を贈ることが一般的です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

友人葬の流れ

友人葬の意味合いがわかったところで次は実際の友人葬の流れについて紹介していきます。

以下に友人葬の流れをまとめます。

葬儀社を手配します

友人葬を計画する際、適切な葬儀社の選択は非常に重要です。

特に、創価学会の会員である場合や友人葬に特化したサービスを求める際は、そのニーズに応えることができる葬儀社を見つけることが大切です。

創価学会専門の葬儀社も存在し、これらの企業は創価学会の葬儀に関する特有の要望に精通しています。

一方で、葬儀を行う場所に関しても注意が必要です。

公営の葬儀場や民間が運営する貸しホールならば大抵の場合問題ありませんが、寺院運営の施設では友人葬に対応していないことがあります。

したがって、事前に葬儀のスタイルに合った場所とサービスを提供できる葬儀社を選ぶことが重要となります。

関係者への連絡をし、打ち合わせ

葬儀の準備として、親族や故人の縁の深かった友人・知人への通知は不可欠です。

加えて、故人や遺族が属する創価学会の地域組織にも連絡を取り、葬式の詳細、式典の進行、役員の配置、そして導師や本尊の準備について打ち合わせることが重要です。

創価学会では、一般的に地域の幹部が導師の役割を務め、式の指導を行います。

創価学会の慣習では、会員の訃報は地域内の全会員に向けて通知されますが、家族が静かに故人を偲びたい場合は、この伝統を避けることも可能です。

そのような希望がある場合は、事前に創価学会の地域幹部にその旨を伝え、個別の対応を依頼しましょう。

祭壇・掛け軸(御本尊)の準備

創価学会における葬儀や通夜では、祭壇の準備が重要な役割を果たします。「シキミ祭壇」と「生花祭壇」の二つが主に用いられる形式です。

シキミ祭壇では、祭壇内にシキミの枝を配し、創価学会の御本尊である掛け軸を中心に飾ります。

一方、生花祭壇では、生きた花を使って祭壇を飾り立て、同じく掛け軸を配置します。

どちらの祭壇も創価学会の式典で広く採用されていますが、地域や個々の遺族の希望に応じて、シキミと生花を組み合わせることもあります。

創価学会内において、祭壇を飾る方法に厳格なルールが設けられているわけではなく、柔軟に対応することが可能です。

このような選択肢の豊富さは、故人への敬意を形にし、遺族の願いを尊重するための配慮から来ています。

開式の辞

葬儀スタッフにより開式の案内があります。

読経・唱題

読経とは、仏教においてお釈迦様の教えやその言葉を集約した文献、経典を読誦することを指します。

全体で8万4千経とも言われる経典の中の一つ、法華経(妙法蓮華経)は、特に重要な位置を占めています。

法華経の中でも、「方便品」および「如来寿量品」は、それぞれ法華経二十八品の第二章と第十六章に位置し、仏教の深遠な教えを伝える核心的な部分です。

これらの章を読むことで、お釈迦様の普遍的な教えに触れ、理解を深めることができます。

唱題は、「南無妙法蓮華経」という題目を唱えることによって、法華経の教えへの帰依と尊重を示す実践です。

創価学会の学会員は、日々の生活の中で、朝と晩に御本尊に向かって「方便品」と「如来寿量品」の経文を読み上げ、その後に「南無妙法蓮華経」の題目を唱えます。

この勤行は、法華経の教えを心に刻み、日々を生きる上での指針とするためのものです。

このように、読経と唱題は、個々人の精神性を高め、教えにより深く帰依するための重要な実践とされています。

焼香

焼香の順番は導師・副導師→親族→参列者の順になります。

御祈念文・題目三唱

導師が追善供養の祈念をし、その後、鈴の合図に合わせて参列者全員で題目を三唱します。

弔慰文・弔電紹介

弔慰文、弔電を紹介します。

導師挨拶

導師からの挨拶があります。

謝辞

喪主あるいは親族代表者から謝辞があります。

題目三唱

導師の鈴の合図に合わせて参列者全員で題目を三唱します。

閉式の辞

司会より閉式の案内があります。

お別れと出棺

導師や遺族、会葬者は唱題する中、シキミなどを棺に納めながら、お別れの儀式をして、出棺の流れになります。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

友人葬を身内だけで行うことはできる?

次に友人葬を身内だけで行うことはできるのか説明していきます。

結論から言いますと、友人葬は身内のみで行っても問題ありません。

友人葬では創価学会の地元の幹部や周囲の学会員と相談して進めていくことが一般的ですが、参列者に関しては制限なく自由に決められます。

そのため、創価学会以外の宗派の方が参列しても問題なく、家族葬のように家族や親族などの少人数で執り行うこともできます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

創価学会の友人葬のマナー

創価学会で行われる友人葬では、伝統的な葬儀マナーとは異なる特有の慣習があります。

特に香典の持参、数珠の使用、服装に関しては以下の通りです。

香典について

創価学会では友人葬を行う際、香典の持参に関しては必須ではありません。

創価学会の方針では、儀礼的な意味合いの香典は不要とされており、導師への謝礼も求められないため、参列者はこの点において心配無用です。

数珠の取り扱い

創価学会員は、自身の信仰に基づいた独自の念珠を持参することが一般的です。

しかし、学会員でない参列者が特定の数珠を用意する必要はありません。

また、数珠を持参すること自体が必須ではなく、持っていない場合でも参列には差し支えないとされています。

服装の指針

通夜や葬儀・告別式における服装についても、創価学会に特別な規定はありません。

一般的な喪服、つまり男性は黒のスーツに白のシャツ、女性は黒のドレスやスーツが望ましいとされていますが、故人や遺族の意向により異なる場合もありますので、事前に確認することが推奨されます。

創価学会における納骨と供養方法

創価学会における納骨と供養方法は、故人への深い敬意と永続的な安息を目的としています。

全国各地に展開する創価学会の施設では、長期収蔵型納骨堂と常楽納骨堂が中心となっており、創価学会員の遺骨を受け入れています。

長期収蔵型納骨堂は20年間の管理サービスを提供し、その後は永久に供養される常楽納骨堂へと遺骨が移される流れが一般的です。

納骨費用は、長期収蔵型が20万円から、常楽納骨堂が5万円からとなっており、創価学会員であることが利用の条件です。

この制度は、会員に対して心の安らぎを提供し、故人が永遠の平和を享受できるように配慮されています。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

創価学会の法要

創価学会では、故人の追善供養を心からの勤行と唱題によって行うことが最も重視されています。

日蓮仏法に基づき、伝統的な追善法要の形式に固執することなく、故人を偲ぶ真心と日々の実践を通じて、故人の幸福と追善回向を願うことが奨励されています。

年忌法要の取り扱い

創価学会では、一般的に行われる一周忌や三回忌などの年忌法要について、特に必要とされる儀式としては位置づけていません。

故人を偲ぶ親族や友人たちの心の中での勤行や唱題が、故人にとって最大の供養とされています。

しかし、故人を記念し、親族や友人が集まる機会として年忌法要を行いたいと願う場合には、これを尊重し、勤行や唱題を中心とした形式で行うことができます。

お彼岸とお盆の法要

お彼岸やお盆に際しては、「彼岸勤行法要」と「諸精霊追善勤行法要」が創価学会の各地域の会館で行われます。

これらの法要では、故人の追善回向を目的として、御本尊に向かって勤行・唱題、焼香を捧げます。

追善回向は、生きている私たちの善行の功徳を故人や先祖に送る行為であり、故人の平穏と幸福を願う創価学会の基本的な実践の一つです。

創価学会の法要では、形式にとらわれず、故人への深い愛と尊敬の念、生きている者の心からの願いを込めた勤行と唱題が、故人を弔い、その幸福を願う最も大切な方法とされています。

創価学会友人葬でのお焼香と数珠の取り扱い

創価学会の友人葬におけるお焼香と数珠の扱いは、伝統的な儀式と創価学会独自の実践が融合した形で行われます。

お焼香の手順

お焼香は、友人葬において故人への敬意を表す重要な儀式の一つです。

具体的な作法は以下の通りです。

読経のタイミング

経文「方便品自我偈」の読誦開始時に、導師及び副導師が先導してお焼香を行います。

その後、故人の親族、そして参列者が順にお焼香をします。

お焼香の作法

- 最初に遺族に向けて一礼します。

- お香をつまみ、それを額の高さまで持ち上げます。この動作を三回繰り返します。

- お焼香終了後、改めて遺族に向けて一礼し、席に戻ります。

数珠の扱い

創価学会の友人葬における数珠は、特定の形式に固執するものではありません。

念珠(ねんじゅ)

創価学会員が用いる長めの念珠は、参列者が自らの信仰心を表すためのアイテムです。

ただし、これを持参することは必須ではありません。

参列者の対応

学会員でない方や数珠を持っていない方の参列も歓迎されており、数珠の有無が参列の妨げになることはありません。

自由に参列形態を選択することが可能です。

創価学会友人葬におけるお焼香と数珠の取り扱いは、故人への最大限の敬意と、参列者の快適さを重視した実践に基づいています。

これにより、故人との最後の別れの時に、心からの追悼と尊敬の気持ちを表すことができます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

友人葬をしたくない場合は?

最後に友人葬をしたくない場合の対応について紹介していきます。

以下で詳しい方法について説明していきますので、参考にしてください。

希望があれば別の葬儀でも大丈夫

故人が創価学会であっても、遺族の希望があれば友人葬以外の葬儀ができます。

無宗教として葬儀を執り行う方法などがあります。

非学会員でも友人葬はできる?

例えば故人が非学会員で、遺族である喪主が学会員のようなケースでも、相談し、状況によって友人葬は可能になります。

また、友人葬は費用を抑えられるため、費用の面を考慮して友人葬を希望するケースもあります。

ただし、菩提寺との関係性や埋葬場所などに問題が生じるようなケースもありますので注意が必要です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

友人葬の価格まとめ

ここまで友人葬の価格などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 友人葬では僧侶を呼ばずに友人代表となる方を導師として任命する

- 友人葬では「しきみ祭壇」や「生花祭壇」と呼ばれる独自の祭壇がある

- 友人葬では基本的に香典は必要ないが、受け取った場合には香典返しする

- 身内だけで友人葬することも、別の葬儀を選ぶことも可能である

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.06.17

互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説

お葬式

更新日:2023.10.20

湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介

お葬式

更新日:2024.01.10

合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説

お葬式

更新日:2024.02.03

遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説

お葬式

更新日:2023.11.12

霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説