お葬式

創価学会の友人葬に香典は必要?金額相場や香典袋マナーを紹介

更新日:2022.05.16 公開日:2022.02.25

記事のポイントを先取り!

- 友人葬は創価学会の葬儀の形

- 友人葬では基本的に香典は必要ない

- 友人葬の香典の相場は2,000~3000円

- 友人葬は導師への謝礼は必要ない

宗教や宗派によって葬儀には、それぞれの特徴や独特のルールがあります。

創価学会の葬儀である友人葬は他の宗派と比べてどのような特徴があるのでしょうか。

そこでこの記事では、創価学会の友人葬について詳しく説明していきます。

この機会に、友人葬の香典費用やマナーについて覚えておきましょう。

導師に渡す謝礼についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

そもそも友人葬とは?

そもそも友人葬とはどのような葬儀のことを言うのでしょうか。

創価学会の葬儀のことを称して「友人葬」と言います。

故人の遺族や親戚、親しかった友人や知人が参加することは他の葬儀と同じです。

最近では、一般の葬儀でも親族やごく親しい友人のみで行う「家族葬」がさかんに行われるようになってきました。

創価学会でも最近になって「友人葬」と呼ばれる身内や友人のみで行われる葬儀が行われるようになったのです。

友人葬と仏式のお葬式とを比較すると以下のように3つの大きな違いがあります。

まず、最初の特徴として、僧侶ではなく導師により取り仕切られ、導師が読経するということです。

また、創価学会の会員でない方でも友人葬に参列することができます。

もう1つの特徴として、お布施も戒名もないということです。

お布施や戒名がないので、お布施を用意する必要はありませんし、戒名がないので故人は本名のまま扱われます。

さらにもう1つの特徴として、祭壇が異なる点があります。

友人葬で使用する祭壇は、しきみと言う植物の枝と葉を飾った「しきみ祭壇」と、白い生花を飾った「白い生花祭壇」の2種類です。

創価学会の場合、御本尊にはしきみだけを供えるべきであるとされています。

しかし祭壇の場合は、どちらかでなければならないという決まりはなく、しきみと生花の両方を用いる場合もあるようです。

友人葬に香典は必要ない

日本では、葬儀に参列する場合は香典を持参するのが通常です。

しかし、最近は香典を辞退している葬儀も多くなってきました。

一般の参列者の場合、友人葬に香典を持って行くべきか悩むことでしょう。

結論から言えば友人葬では香典を持参する必要はありません。

友人として通夜や葬儀に参列し、真心からの題目を唱えてあげることが何よりの供養です。

同じ友人葬でも、地域やご遺族の意向次第で受け取ってもらえる場合と受け取ってもらえない場合があります。

しかし、特別に親しかったとか個人的にお世話になったとかの理由で、どうしても香典を渡したいという場合もあるかもしれません。

とりあえず香典を持って行き、辞退されたら持ち帰り、辞退されない場合には香典を渡すようにしましょう。

なお、葬儀の導師を儀典部の方に依頼した場合でも創価学会の原則として、謝礼などは不要です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

友人葬の香典に包む金額は?

創価学会の友人葬で香典を渡す場合の金額相場は2,000~3,000円です。

なるべく相場に合わせるようにし、あまり高額な金額は遺族に負担をかけるので包まないようにしましょう。

一般的な仏教の葬儀における香典の金額相場は、友人や知人の場合は3,000円~1万円、親族の場合は1万円~10万円です。

一般的な仏教の葬儀の金額相場と比べてみても低い金額と言えるでしょう。

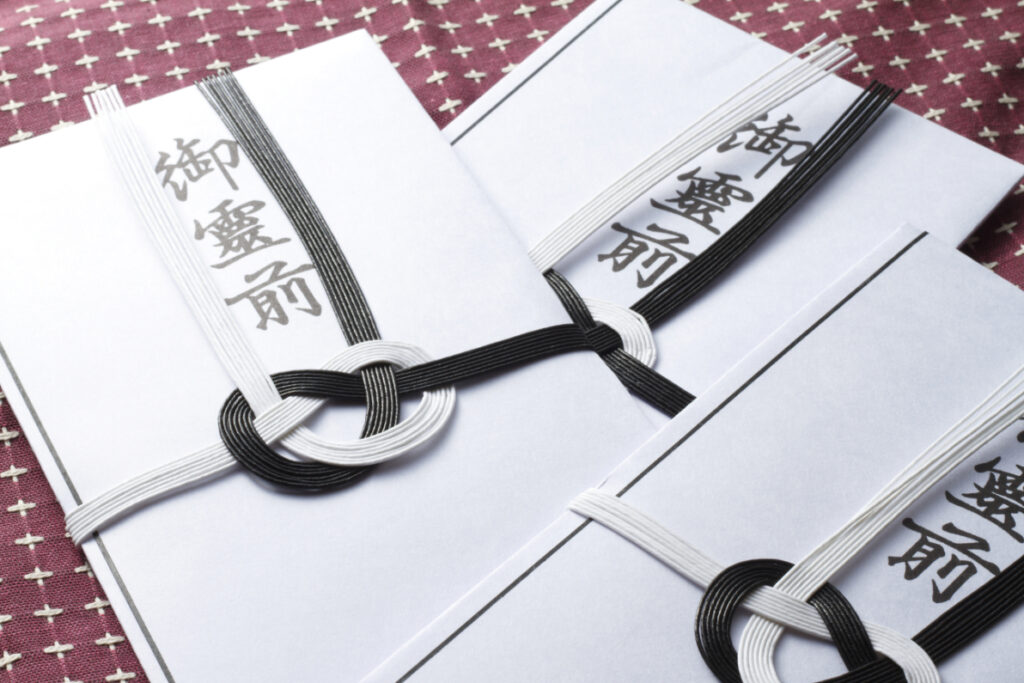

友人葬の香典袋のマナー

友人葬の場合の香典袋のマナーとしてはどのようなものがあるのでしょうか。

香典袋の表書き

友人葬の香典袋は通常、仏式にしたがって表書きを記載します。

例えば「御霊前」あるいは「御香料」などと表に記載します。

また、香典袋の表の半分から上部に表書きを、半分から下部に本人の氏名を記載します。

表書きは薄墨の筆ペンや毛筆で記載するようにしましょう。

「悲しくて力が入らないため薄い字になってしまった」とか、「涙がこぼれたので墨が薄くなってしまった」といった意味があります。

そのため、香典は薄墨で記載するのがよいでしょう。

最近は、文房具店で弔事用として薄墨の筆ペンが売られています。

筆で書いたような「弔事スタンプ」を使用しても問題ありません。

しかし、可能であれば毛筆や筆ペンを使用して書く方が望ましいでしょう。

香典の中包みの書き方

表書のみならず、内袋にも記入すべき箇所があります。

内袋の表側には金額を書きます。

金額を書く際は、漢数字の大字を使いましょう。

例えば入れた金額が5,000円だった場合は「金五阡圓」と記載します。

また、内袋の裏面には本人の住所、氏名を書きます。

内袋は毛筆などではなく黒いサインペンなどで書いても問題ありません。

受け取った遺族が読みやすいものであれば、書きやすい筆記用具を使ったもので構わないでしょう。

内袋に住所や氏名を書く欄がある場合は、その欄の中に記入します。

欄がない場合は、縦書きで記入しましょう。

お札の入れ方

香典に入れるお札は入れ方にも注意が必要です。

お札の向きや表裏に注意をはらいましょう。

お札は、人物が印刷されている方が表で、人物が印刷されてない方が裏です。

また、お札を縦にした場合、左側に金額が印刷されている方が上で、右側の人物が印刷されている方が下になります。

内袋に入れる時は、内袋の表面に対して、お札の裏面が上になるようにして入れましょう。

内袋がない香典袋の場合は、香典袋の表面に対して、お札の裏面が上になるように入れます。

地方によっては、人物が印刷されているほうを上とする場合や、下とする場合もあるため、年配の方などに聞くのが無難でしょう。

お札の裏面を上にするのは、顔を伏せるという意味があると言われています。

お札の表面を上にするのは失礼にあたりますので気をつけましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

導師へ渡す謝礼は必要?

友人葬では、僧侶を呼ぶ必要はありません。

したがって、僧侶に渡すお布施なども不要となります。

友人葬は導師によって仕切られるものですが、導師への謝礼などは必要ありません。

たとえ、儀典部の方などに葬儀の導師をお願いした場合でも、謝礼などは一切不要です。

これは創価学会の原則でもあり、他の宗教に比べて遺族の葬儀に関わる費用負担を極力抑えるものとなっています。

費用をかけるよりも故人を送る気持ちの方が大切です。

友人葬の香典の金額まとめ

ここまで友人葬についての情報や、香典についての情報を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 友人葬とは、創価学会を信仰する学会員の葬儀の形

- 創価学会の葬儀では原則として香典を持参する必要はない

- 創価学会の友人葬で香典を渡す場合の金額相場は2,000~3,000円

- 友人葬において、導師への謝礼などは必要ない

この情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2022.01.18

神葬祭の祭壇には何が必要?正しい飾り方や神葬祭の流れを解説

お葬式

更新日:2022.11.18

時宗とは?浄土教から枝分かれした一派の成り立ちや特徴を解説

お葬式

更新日:2024.04.04

天理教の葬儀の費用相場はいくら?葬儀の特徴・流れ・マナーを説明