お葬式

葬儀の流れ・費用とは?故人のお見送りで後悔しないために

更新日:2024.09.05 公開日:2023.07.03

記事のポイントを先取り!

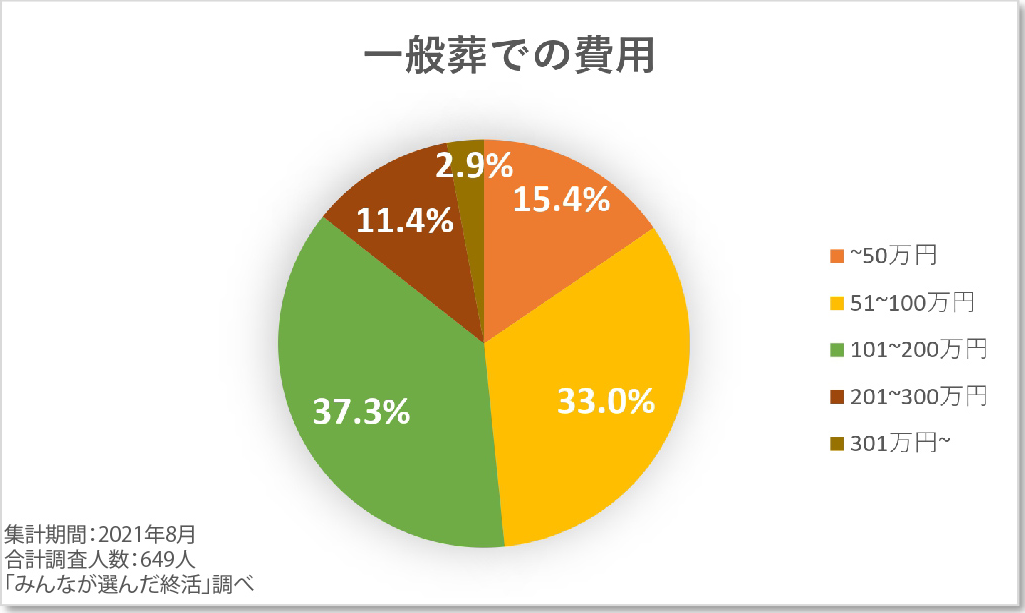

- 一般葬の費用相場は平均195万円

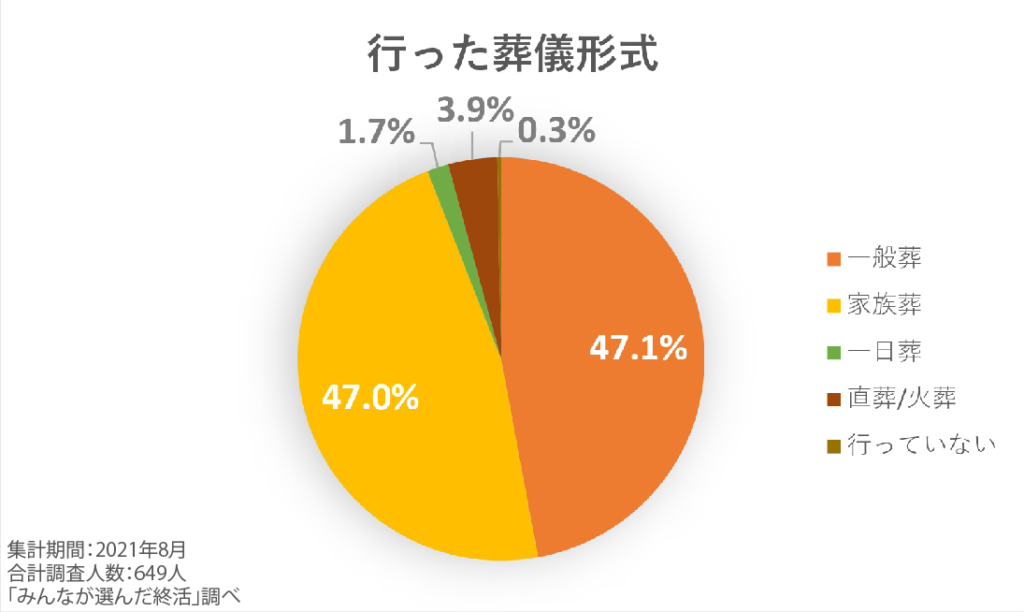

- さまざまな葬儀形態が選ばれている

故人が亡くなられてから葬儀を終えるまでは、短い時間でやらなければならないことがたくさんあります。

この記事では葬儀の流れや費用について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

下記の記事では、臨終から一周忌までの喪主の流れが紹介されているので、ご参考ください。

【知っておくべき】喪主としての臨終から一周忌までの流れ | まことじいさんの独り言

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

事前準備

事前準備を解説します。

危篤

危篤の連絡を受けた時でも、慌てず冷静を保つことが大切です。

まず、危篤の方の親しい人々への連絡や、必要に応じて職場への休暇の申し出が欠かせません。

故人と親しかった人や、最後に会いたいと思っている人への連絡をスムーズに行うためにも、「連絡先リスト」を事前に作成しておくことをお勧めします。

この方法は、このような突然の事態を管理する上で役立つだけでなく、大切な瞬間にすべての重要な人々が通知を受けられるようにするためのものです。

ご逝去

大切な方が亡くなられたら、寄り添ってあげてください。

気持ちの整理がつかないかと思いますが、落ち着いたらご家族や葬儀社に連絡します。

ご遺体の搬送

病院では看護師の方がご遺体の清拭などの処置をしてくれるのが一般的です。

その間に荷物の整理などをして速やかに搬送先に移動できるようにしましょう。

この時医師から死亡診断書を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。

その際、日付や名前の間違いがないかをしっかり確認してください。

特に名前が旧字体の方は表記が正しいかもご確認ください。

ご遺体の安置

日本では逝去後24時間は火葬してはいけないと法律で定められているため、その間はご遺体を安置しておきます。

ご自宅や葬儀社の安置所、火葬場の霊安室を利用することが一般的です。

また、安置所までは寝台車(葬儀社が手配する車)でご遺体を運ぶことが基本ですが、葬儀社が決まってない場合に病院が手配した葬儀社の寝台車を利用すると葬儀の営業を受けることもあります。

しかし、別の葬儀社に依頼しても問題ありません。どこまでを依頼するのか、認識の違いがないように注意しましょう。

安置所は事前の確認が重要

ご自宅以外で安置をする場合は安置所の雰囲気を事前に確認することが重要です。

安置所によっては納棺をしないと受け入れてくれない場所もあり、面会などがしづらいということに繋がる可能性があるからです。

葬儀社との打ち合わせ

葬儀プランに合わせてさまざまな準備が必要になります。

火葬場の予約状況も踏まえて日程や会場を決めていきます。

この時、担当者の故人への誠実さを見るのも大事なポイントです。

立ち振る舞いや所作が故人に対して失礼なものであると思ったら、別の葬儀社を検討することをおすすめします。

大切な方のお見送りを後悔のないものにするためにも信頼できる葬儀社にお任せしましょう。

ご納棺

納棺の儀式は、故人を最終的にお棺に納めることを指し、故人との別れを実感し、遺族の心の癒しにも繋がる大切な儀式です。

この儀式は、特に通夜式前に親族が集まり、故人のための「旅支度」を整える時間として設けられますが、場所の状況によっては実施できないこともあります。

仏教では、故人は四十九日の間に来世への旅を進めるとされています。

この旅立ちを支援するための「旅支度」とは、故人が来世へ迷わず安全に旅立てるよう、遺族が行う準備のことです。

この準備には、特定の装束やアイテムが含まれ、それぞれ深い意味を持っています。

- 経帷子(きょうかたびら): 故人には、通常と逆の左前で着せる白い装束を身につけさせます。

これは不幸が重ならないようにとの願いが込められています。

- 天冠: 故人の額には、三角形の布を付け、その人を高貴に見せると共に、あの世での正装として閻魔大王に対する礼儀を表します。

地域や慣習によっては、遺族や参列者が身につけることもあります。

- 手甲: 旅の途中でのさまざまな用途に備え、手には手甲を着用し、紐を縦結びにします。

- 足袋: 足には左右逆に履かせた白足袋を着用し、これも紐は縦結びで結びます。

- 脚絆: 脚を保護するために、脚絆を装着し、旅の安全を願います。

- 頭陀袋: お布施や経文を入れるための袋であり、旅の途中で必要となる六文銭もこの中に入れます。

- 六文銭: 冥途の旅の渡し賃として、故人が三途の川を渡る際に必要とされるものです。

納棺の際に行われるこれらの準備は、故人が安心して次の世界へと旅立てるように、そして遺族が故人とのお別れを精神的に受け入れるための大切なプロセスです。

遺族にとって、これらの儀式は故人への最後のサービスであり、心からの敬意と愛情を表す行為となります。

通夜までの準備

ご逝去から通夜までは1~3日の余裕を持たせることが多いです。

その間に参列者への連絡も行い、身支度を整えてお通夜に備えます。

葬儀の流れ

葬儀の流れをご紹介します。

納棺・湯かんの儀

葬式の準備過程において、故人との最終的なお別れの時を迎えるにあたり、湯かんの儀と納棺が行われます。

この重要な儀式では、故人の身を清め、化粧や着替えをして、故人の外見を整えることで尊厳を保ちながら棺に安置します。

このプロセスは、愛する人を敬意を持って送り出すためのものです。

納棺の際には、故人が愛用していた物品や、彼らの人生を象徴する副葬品を棺に添えることも一般的です。

ただし、副葬品として適さないものもあるため、葬儀社や専門家に事前に確認することが重要です。

これらの慣習は、故人への最後の敬意として、また遺族にとっての心の整理としても大切な役割を果たします。

通夜

通夜は夕方から始まることが一般的です。

受付では参列者の記帳や香典の受け取りがあります。

通夜は僧侶の読経に始まり、遺族、参列者が焼香を行います。

焼香を終えると、僧侶が法話を行う場合もあります。

また、故人の経歴や人となりについて紹介するケースもあり、ます。最後に喪主が挨拶を行い、通夜は終了となります。

葬儀・告別式

葬儀では、通夜と同じく僧侶による読経と焼香が行われ、故人の冥福をお祈りします。

告別式は、故人と過ごす最後の時間とされています。

もともとは葬儀と告別式は別のものとして執り行われていましたが、最近ではあまり区別せず、葬儀・告別式と合わせて呼ぶことが多くなっています。

火葬

故人との最終的なお別れを経て、出棺された後は火葬場に向かい、そこで重要な儀式が行われます。

まず、「納めの儀」として、故人を火葬炉の前に安置し、読経や焼香を伴う祈りの後、合掌して最後の別れを告げます。

その後、棺は火葬炉に納められ、火葬が行われます。火葬が終わると、「拾骨」と呼ばれる遺骨を骨壷に納める作業が続きます。

火葬を行うためには、「火葬許可証」の提出が必須であり、その日の忙しさの中で忘れがちなこの書類は、事前に葬儀社に預けておくことを推奨します。

火葬のプロセス中、待合室で待つか、時間が許すなら一時的に葬儀場に戻って食事をとるのが一般的な流れです。

このように、故人を送り出す過程は、複数の段階と儀式から成り立っており、それぞれが遺族にとって大切な意味を持つ瞬間です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀後

葬儀が終わった後、遺族と参列者は故人を偲びながらも、さまざまな儀式を通じて次の段階へと進みます。

これらの習慣は故人への最後の敬意を示すと共に、遺族が新たな日常へと戻るための一歩となります。

初七日法要

葬儀後の最初の重要な行事は、故人の命日から数えて7日目に行われる初七日法要です。

この法要は、故人が安らかな次の世界へと旅立つことを願い、読経と供養を捧げる儀式です。

現代では、多くの場合、葬儀当日にこの法要を行うことが一般的になっていますが、地域や家族の慣習によって異なる場合がありますので、葬儀社に事前に確認することが大切です。

精進落し

初七日法要に続いて行われるのが、精進落しです。

これは、葬儀や法要で協力してくれた僧侶や参列者への感謝を表す食事会であり、僧侶を最上座に、遺族を下座に配して行われます。

この時、宗教者が参加できない場合は、御膳料としてのお布施を包むことが一般的です。

精進落しは、厳かな儀式の後の和やかな時間を提供し、参加者同士の絆を深める機会ともなります。

散会・ご帰宅

精進落しの後、葬儀は公式に散会となります。

この時、喪主は挨拶を通じて、僧侶や参列者に対する感謝の意を表します。

この散会の挨拶は、葬儀を終えて新たな始まりへと向かう遺族の決意を示すと同時に、故人への最後の敬意としても機能します。

葬儀後の手続きや儀式は、故人との別れだけでなく、遺族がこれからの生活に向けて心の準備をするための重要な過程です。

事前の準備と心の準備をしっかりと行い、無事にこれらの儀式を執り行うことが、故人への最後の尊敬と愛情を示すことにつながります。

葬儀の費用相場

1日目に通夜を行い、2日目に葬儀・告別式を行う葬儀形態を一般葬と呼びます。

一般葬の葬儀費用は平均195万円です(日本消費者協会が実施した「第11回『葬儀についてのアンケート調査(2017)』より)。

上のグラフは「一般葬にかかった費用」のアンケート結果です。

101~200万円の回答が最も多いですが、51~100万円と回答した方も33%いるので、事前の見積もりで予算とのすり合わせを十分に行いましょう。

また、最近では核家族化や少子化などの影響もあり、家族葬や一日葬といったさまざまな葬儀形態が選ばれています。

上のグラフは「行った葬儀形式」のアンケート結果です。

一般葬に続き家族葬と回答した方が47%と高い数字を出しています。

葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について

葬儀の種類別費用|家族葬・一日葬・直葬(火葬式)一般葬の違いや相場、内訳

葬儀形態によって費用相場も異なるので、詳しく知りたい方は以下の記事も参照してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀後に必要な諸手続き

葬儀が終わった後には、遺族を待ち受ける数多くの手続きがあります。

これらは、故人の最後の意思に沿って事務的な部分を適切に処理し、遺族の日常生活に戻るための重要なステップです。

以下は、葬儀後に遺族が行うべき主な手続きの概要です。

葬儀費用の清算

葬儀の費用支払いは、葬儀社によって支払い方法やタイミングが異なります。

従来は現金での一括払いが主流でしたが、現在では銀行振込みが一般的で、クレジットカードやローンによる支払いも選択できます。

下記の記事では、新規入会でポイントが獲得できるAmazonマスターカードについて紹介しているので、ぜひご覧ください。

Amazonマスターカード新規入会で11000ポイント獲得!

公的機関への届出

- 年金受給権者の死亡届け:年金サービスを受けていた故人に対して必要となります。

- 介護保険資格喪失届:故人が介護保険の被保険者であった場合に必要です。

- 住民票の抹消届及び世帯主の変更届:故人の居住情報を更新します。

- 遺言書の検認:存在する遺言書に基づき、法的手続きを進めます。

- 国民健康保険の脱退手続き:故人が国民健康保険に加入していた場合に必要です。

- 雇用保険受給資格者証の返還:故人が雇用保険の受給資格者であった場合に行います。

- 所得税の準確定申告及び納税:故人の所得に関する最終調整を行います。

- 相続の放棄:相続人が相続を放棄する場合に必要な手続きです。

金融機関・保険会社との手続き

- 生命保険金の請求:故人が生命保険に加入していた場合、保険金を請求します。

- 相続税の申告:故人の財産に関して、相続税の申告が必要になる場合があります。

これらの手続きは複雑で時間がかかることが多いため、事前に必要な書類や情報を確認し、準備を進めておくことが重要です。

また、手続きに自信がない場合は、専門家や葬儀社に相談し、代行サービスを利用することも一つの選択肢となります。

これらの手続きを適切に行うことで、故人への最後の義務を果たし、遺族が心の平穏を取り戻すための大切なステップとなります。

スポンサーリンク葬儀で後悔しないために

葬儀で後悔しないためのポイントを解説していきます。

参列者や連絡する人を慎重に決める

まず、葬儀の規模を把握するために、関係者や親族を中心に参列者がどのくらい来るのかを予測します。

その際には、関係者それぞれの視点に立って考えてみることが必要で、決して喪主独自の都合によらないことが重要なポイントになります。

特に人付き合いの広い方や社会的な地位がある方は、家族が知り得ないところで支えとなっている方々が存在する場合があります。

少なからずご家族は、その方たちの存在があって本人の地位が形成され、間接的に生活が成り立ってきた背景がありますから、会社関係の方だからとか、自分たちは知らない人だからと言って、ないがしろにすべきではないのです。

人生の締めくくりを誤ってしまうと、その方のこれまでの歩みまで、後々否定されることにも繋がってしまいます。

わずらわしく感じる面もあるかもしれませんが、のこされる人の後々の人間関係・生活を考慮しますと、ここが踏ん張りどころになります。

不義理にならないように集う人の気持ちを汲みつつ、訃報によるおよその人数を想定しましょう。

最近では、高齢化が進み、一通りお知らせをしても実際の葬儀は小規模になることが見受けられます。

そのため、訃報の範囲を極端に絞らずとも必要な方には躊躇せず、きちんとお知らせしたほうが無難になります。

その際に、「家族・親族を中心に行いますので…」などと一言添えれば、思い入れの強い方のみが参列され、義理の参列者は自然に減少することになります。

腕の良い葬儀社に連絡する

非日常的な葬儀のこと。

不慣れな人だけであれこれ進めるのはスムーズさを欠き、とても骨が折れます。

稀に「葬儀屋さんを介さずに葬儀はできませんか?」と、相談を受けることがありますが、ご遺体の移動、ドライアイスの処置、火葬許可証の取得、棺などの葬具取り揃え、納棺、霊柩車・火葬場の手配などを、個人ですべて行うのは至難の業であり、それなりの時間と労力がかかります。

一方で、腕利きの葬儀屋さんや、きちんとした葬儀会社にお葬式を依頼すると、葬儀スタッフが黒子となって全力でサポートしてくれます。

大変な時を乗り越える支えとして、これほど心強い存在はありません。

葬儀社のスタッフは医療従事者にも似た心持ちで、ご依頼者の状況や予算に合わせて、様々な提案やアドバイスをしてくれます。

中でも「厚生労働省認定の葬祭ディレクター資格試験に合格した葬祭ディレクター」は、とても頼りになる存在です。

葬儀の知識と規定年数の実務経験が必要になる資格ですから、一定レベル以上のサービス品質が期待できます。

正直なところ葬儀屋さんも“ピンキリ”ですから、腕のよい葬儀スタッフに依頼することができれば、段取りのすべてが滞りなくスムーズに進行し、ご遺族の負担が大きく軽減されます。

その良し悪しは容易に比較できるものではないので、複数回の葬儀を経験しないと違いがハッキリとはわからないものですが、実は雲泥の差があります。

また、人間なのでフィーリングが合う・あわないは時おり発生しますが、きちんとした葬儀スタッフに巡り合うことさえ叶えば、葬儀のすべてを安心して任せることができ、余計な気を回すことなく、故人を偲ぶことに集中することができます。

このように葬儀において依頼する葬儀社の品質は、とても重要な要素と言えます。

葬儀屋さんに心あたりがない時や対応葬儀社に不安がある時は、何なりとご相談ください。

安心な葬儀社を無料でご案内いたします。

安置場所や葬儀会場、火葬場に目処をつけておく

法定伝染病などの一部を除き、一般的なご逝去後は、24時間を経過しないと火葬することができないと法律で定められています。

このため、もしもの時には病院や介護施設などから、故人を引き取る際に、通夜や葬儀の日まで、一時的に自宅やセレモニーホールなどにご遺体を安置する必要性が生じます。

安置場所は、その後の葬儀の流れにもかかわってきますので、全体を通して最適と思われる場所を選択することが重要です。

式場・火葬場のことも考慮しながら安置場所を決めることができれば無駄が省けます。

例えば、住み慣れた自宅から送り出したい場合は、ご自宅にお連れすることになります。

反対に、ご近所には知られたくない、住宅事情などで連れて帰るのが難しい場合には、専用の葬儀施設などを検討することが必要です。

また折衷案として、自宅には安置できないけれど、車で自宅の近くを回ってから葬祭ホールや火葬場に安置をするということも行われています。

このように、万一の時の初動から多くの選択肢や分岐点がありますので、信頼できる葬儀社からの提案やアドバイスを受けながら、メリットとデメリットの両方を考慮しつつ、最期の限られた時間をどのように過ごすかを決めていくことが大切です。

この時、内容が固定されているパックプランなどでは、選択の余地なく事が進んでしまったり、あるいは気の利いた提案がなされず、希望しても融通がきかなかったりする場合があるため充分に注意が必要です。

効率ばかりに目を向けた安価な葬儀プランには、気づかぬうちに大切なことが排除されてしまう恐れがあります。

葬儀費用の多寡の前に大事なことは、故人や遺族にとって、どのようなお見送りが最も納得のいく形になるかを突き詰めることです。

金額にかかわらず精一杯の気持ちで故人を送り出すことができれば、きっと後悔しないお葬式になることでしょう。

葬儀を検討する上では、このようなことを判断の軸に据えて検討されることをおすすめします。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

初七日法要とは

初七日法要は故人が亡くなった後、その魂が極楽浄土へと向かう旅の第一歩として重要な役割を果たします。

ここでは、初七日の意義、実施のタイミング、そしてその際の習慣について、深く理解しやすいように詳しく説明します。

初七日の重要性

仏教においては、故人の魂が亡くなってから49日間の間、七日ごとに閻魔大王の裁きを受け、最終的に極楽浄土に至るかどうかが決まるとされています。

この期間、故人の魂は未定の状態で、この世とあの世の間を彷徨うと考えられています。

初七日は、この49日間の裁きが始まる最初の節目であり、故人の魂が無事に極楽浄土へと向かえるよう遺族が祈りを捧げる日です。

初七日法要の目的

初七日法要は、「追善供養」の一環として行われます。

これは、故人が生前に犯したとされる罪(仏教では日常的な小さな過ちも含む)を供養し、故人がより良い世界へと生まれ変わるためのサポートをすることを目的としています。

初七日は特に重要で、故人が三途の川を渡る際に、その流れが穏やかなものであるよう家族が祈る大切な時です。

初七日の正しい数え方

初七日は、故人が亡くなった日を含めて七日目に行います。

重要なのは、葬儀や火葬の日ではなく、実際に亡くなった日から数え始めることです。

亡くなった日が月曜日であれば、初七日は翌週の日曜日にあたります。この正確な日付の特定は、法要を適切なタイミングで行うために必須です。

法要時の香典返しとお供え物

初七日法要では、参列してくれた人への感謝の気持ちとして香典返しを行います。

また、故人へのお供え物やお布施も重要な要素であり、故人の魂が安らかに旅立てるように、そして家族が故人を偲びながら次の段階へ進めるように、それぞれが心を込めて準備されます。

初七日法要は、故人との別れを受け入れ、その魂が次の世界へと安心して旅立てるよう祈るための大切な儀式です。

この理解を深めることで、故人への最後の敬意を示し、遺族自身も心の平和を見つける手助けとなります。

スポンサーリンク精進落としとは

精進落としは、葬儀や火葬が終わった後に行われる遺族や親戚を中心とした会食のことであり、故人を偲びながら参列者との絆を深める大切な時間です。

この伝統的な儀式の背景には、仏教の教えが根底にありますが、現代ではその形態や意味合いが多様化しています。

以下に、精進落としの流れ、料理、お坊さんや故人に対する配慮について詳しく解説します。

精進落としの実施流れ

挨拶

精進落としの始まりには、喪主や親族の代表が参列者に向けて感謝の挨拶を行います。

献杯

故人の生前の思い出を語る時間を設け、その後、親しい親族や友人が献杯の発声をします。

小規模な家族葬では、喪主自身がこの役割を担うこともあります。

会食

参列者と共に食事をしながら、故人を偲びます。

この時、遺族は参列者へのおもてなしとして席を回ります。

締めの挨拶

会食の終わりには、再び喪主や親族代表者が締めの挨拶を行い、精進落としを終了します。

精進落としの料理

料理の形態

一般的には1人分の仕出し弁当や懐石料理が用意されます。

料理の予算は4,000円から1万円程度が相場ですが、参列者の人数や料理の種類によって変動します。

通夜振る舞いとの違い

通夜振る舞いでは大皿での提供が多いのに対し、精進落としは一人分ずつの食事が用意されることが特徴です。

お坊さんや故人の分

お経をあげたお坊さんが同席する場合は、お坊さん用の御膳も準備します。

故人用のお膳(陰膳)も用意されることが多いですが、宗派によっては必要ない場合もあるため、事前の確認が必要です。

配慮すべき点

精進落としは故人への供養と参列者への感謝の気持ちを表す重要な場です。

料理の選択や会の流れにおいて、故人の好みや遺族の意向を尊重することが大切です。

最近では、直接の会食を避け、お持ち帰りのお弁当を選択するケースも増えています。

このように、時代や状況に応じた形で精進落としを行うことが、故人を偲びながら新しい形の絆を築く機会となります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀の費用や流れについてのまとめ

ここまで葬儀の流れや費用相場についての情報を中心に解説してきました。

記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 葬儀前の流れは搬送・安置・打ち合わせ

- 葬儀の流れは通夜・葬儀・告別式・火葬・初七日法要・精進落とし

- 一般葬の費用相場は195万円

- 後悔しないためには事前確認と良い葬儀社に依頼することが重要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.06.17

互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説

お葬式

更新日:2023.10.20

湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介

お葬式

更新日:2024.01.10

合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説

お葬式

更新日:2024.02.03

遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説

お葬式

更新日:2025.03.20

音楽葬の費用の内訳は?演奏者の派遣料金や著作権、音楽葬の流れも解説