お墓

納骨式とは?納骨式の流れ・準備・持ち物などを徹底解説

更新日:2022.04.23 公開日:2021.11.14

記事のポイントを先取り!

- 納骨式は法要と同時に行うか否かで持ち物が変わる

- 納骨式は家族のみで行うこともある

- 遺骨を納骨しないという選択肢もある

お葬式が終わると納骨式が行われます。

納骨式では、式を行う時期や法要と同時に行うかによって準備や持ち物に違いがあります。

また、納骨式とは、どの様な流れで行われるのでしょうか?

納骨式の準備や当日に慌てる事の無いよう、事前に確認しておきましょう。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

納骨式とは

納骨式とは、火葬して骨壷へ納めた遺骨を、お墓や納骨堂に収める儀式です。

納骨式をいつ行うかは明確な決まりがありませんが、四十九日に行われることが多いです。

四十九日法要と同時に納骨式を行うことで参列者の負担を減らすことができるためです。

まだお墓を持っていない場合は、お墓の建立に3ヶ月近くかかるので、四十九日に納骨式をあげる必要はありません。

その場合は百か日法要や一周忌、初盆など、ご遺族のタイミングで行うようにしましょう。

納骨式には誰を呼ぶ?

納骨式を行う際は、どこまでの方を呼ぶべきなのでしょうか?

それは、納骨式を四十九日法要と同時に行うか否かで変わってきます。

納骨式を四十九日法要と同時に行う際は、一般的に親族だけではなく友人も招くことがあります。

しかし、納骨式を他の法要とは別のタイミングで行う場合は、家族のみで納骨式を行うことも増えているようです。

特に決まりはなくお住まいの地域や宗教によっても違いがあるため、臨機応変に対応して頂ければと思います。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨式までの流れと準備

無事、納骨式に誰を招くかが決まったら、納骨式の準備を行いましょう。

当日落ち着いて式を進行できるよう、当日までの流れと準備について説明いたします。

1.日時を決定し、寺院へ連絡

納骨式を行う際はまず初めに日時を決めます。

納骨式は一般的に四十九日法要と同時に行うことが多いです。

結婚式などでは大安や友引など六曜を参考にする方が多いですが、法事では関係ありません。

よって、日程や時間はご遺族のタイミングで組むと良いでしょう。

ただ、お彼岸やお盆の時期は寺院が忙しくなる時期ですので、避けたほうが無難です。

納骨式の日程ギリギリに予約しようとすると、僧侶が空いていない場合があります。

その際は日時の変更が必要になるので、決まり次第すぐに寺院へ予約を取ることをお勧めします。

2.石材店へお墓の戒名彫刻の依頼

納骨式が決まったら石材店へお墓の戒名彫刻の依頼を行いましょう。

お墓に納骨する際は、納骨式までにお墓へ戒名や故人の氏名を彫ってもらうことがほとんどです。

お墓への彫刻には数週間必要なことがあるため、納骨式の日時が決まったタイミングで石材店へ依頼をすることをお勧めします。

また、お墓の形により納骨室を開くのに時間が必要な場合がありますので、納骨式の当日に墓石を動かしてもらえるか事前に確認しましょう。

3.埋葬許可証の準備

ご遺骨を納骨する際は、埋葬許可証が必要になります。

市区町村の役所に死亡届を提出すると火葬許可証を受け取ることができます。

そして、火葬場で火葬許可証に捺印をしてもらったものが埋葬許可証です。

この埋葬許可証を紛失してしまうと、死亡届を提出した市区町村で再発行手続きが必要になります。

また、この手続きを行えるのは、死亡届を提出した方か故人の直系の親族、祭祀継承者のみです。

再発行手続きの際は申請者の身分証明書と捺印、火葬証明書が必要になります。

4.納骨式の会場への連絡

お墓に納骨する場合や納骨堂を利用される方がいらっしゃると思います。

その際は、共に納骨式の日時を事前に伝え予約をとる必要があります。

また、納骨式と同時に四十九日法要を行う際は僧侶に読経してもらいます。

寺院への連絡と同様に土日、お盆やお彼岸の時期は混雑が予想されるため、早めに予約をとると良いでしょう。

5.会食や席順の準備

納骨式を法要と同時に行う際は、会食の手配と参列者の席順の準備が合わせて必要になります。

また、納骨式だけを行う際もお菓子やお茶を準備しておくことをお勧めします。

会食会場が決まり、会食の手配が済んだら、参列者の席順を決める必要があります。

席順の基本は、上座に僧侶、その隣に施主、僧侶の近くから親しい友人や参列者が座ります。

親族は末席に座ることが一般的です。

座席表や席次を準備しておくと、当日スムーズに案内が行えるでしょう。

6.お供え物などの準備

仏教の場合は、お菓子やお花、果物やお酒を事前に準備しておきましょう。

また、近年では「御供物料」とし、現金をお供えすることも増えています。

お供え物が必要かどうかは住んでいる地域や宗教により違いがあるため、事前に調べたり、分からない場合は僧侶へ相談すると良いでしょう。

また、お供え物を持参する際は、最後に参列者でお供え物を分ける場合があります。

そのため、なるべく日持ちのするものや個包装のものを選ぶことをお勧めします。

7.参列者への連絡

納骨式は、法要を同時に行うか否かで参列者に違いがあります。

身内だけで行う際は、日時や場所の連絡を事前に行っておきましょう。

親しい友人などの参列者が居る場合は招待状という形で日時や場所の連絡を行うと親切です。

また、身内だけで納骨式を行う場合でも親戚や友人に納骨式を行う旨を知らせておくと、トラブルを防ぐことができます。

納骨式当日の流れ

それぞれを簡単に説明させていただきます。

宗教や参列者の人数によりますが、基本的に納骨式は30分~1時間程度で終了します。

1.挨拶

まず、お墓に線香台やお供え物、お花などを並べ準備をしておきましょう。

準備が整ったら、遺族の代表の施主から参列者に挨拶を行います。

この挨拶では、以下の事も合わせて伝える良いでしょう。

- 納骨式に参列してくださったことへのお礼

- 遺族の近況報告

- 葬儀が終了した後も変わらないお付き合いをしてくださっている方へのお礼

- 会食がある場合は会食がある旨を伝える

2.読経

僧侶による読経が行われます。

僧侶が読経をしている際は故人を思い、偲び、供養の気持ちを持って参加しましょう。

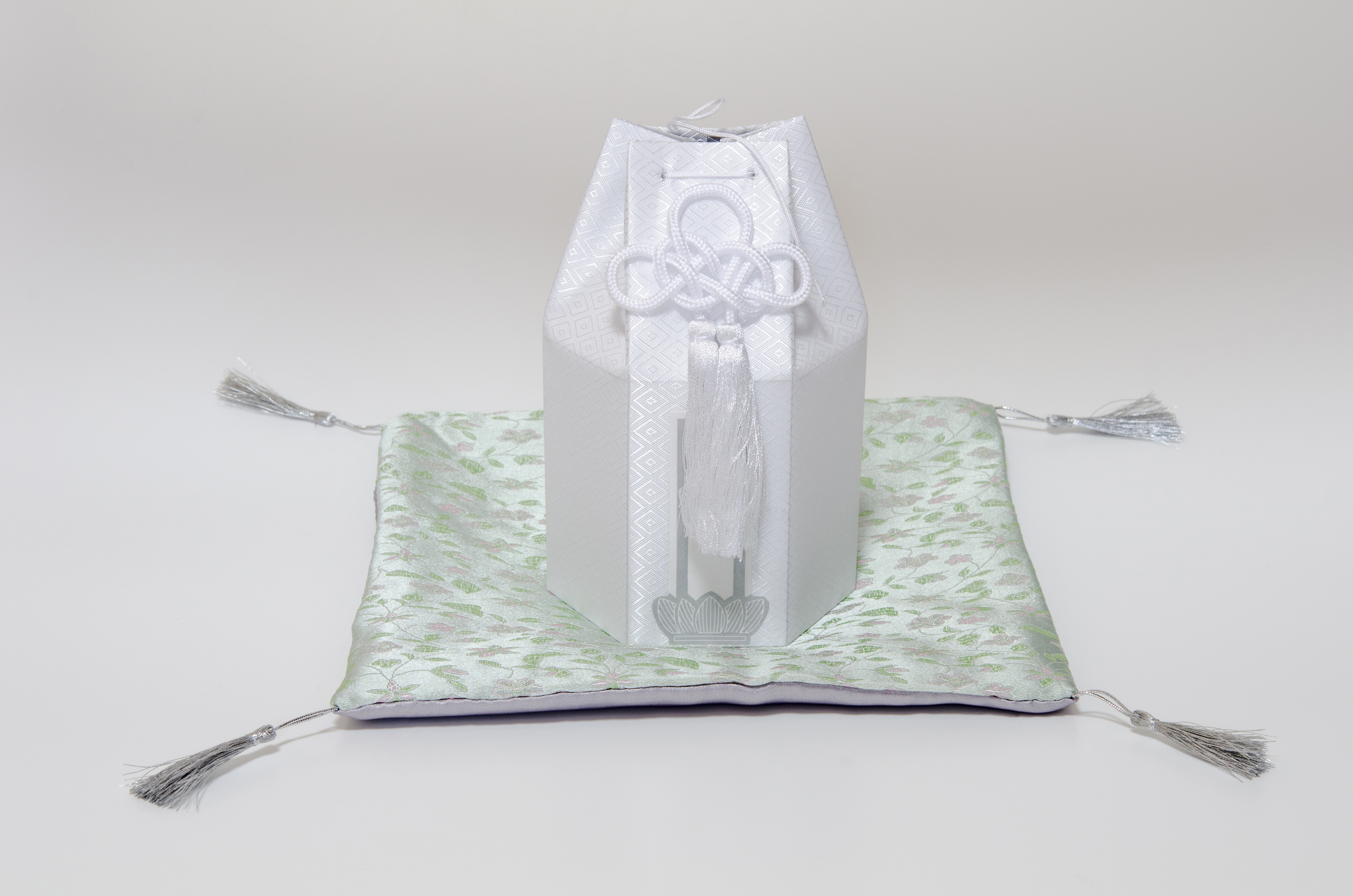

3.納骨

次に納骨を行います。

骨壺を納めるカロートというスペースを石材店の方に開けて頂きましょう。

そして、このカロートというスペースに骨壺や納骨袋にいれたご遺骨を納めます。

一般的に関東では壺の形をした骨壺を、関西では袋型の納骨袋を使用することが多いです。

どの様な形で納めるかは納骨式の際に確認しておくと良いでしょう。

また、お墓での納骨は石材店の方が行ってくれますが、納骨堂では遺族が行うこともあります。

4.二度目の読経

この読経は故人を供養するという意味で「納骨経」とも言われます。

また、この際に魂入れや回忌法要を同時に行うことも多くあります。

5.焼香

僧侶が読経を行ってしばらくすると、僧侶から合図があり、参列者は線香を行います。

線香のタイミングは僧侶が合図を出すことが殆どです。

線香を行う順番は、最初に施主・親族・知人・友人の順です。

参列者全員が焼香を行うと納骨式は終了です。

6.会食

無事、納骨式が終了したら、僧侶と参加者全員で会食場へ移動します。

会食場へ移動したら、必ず位牌の前にお酒の入った盃を供える事を忘れないようにしましょう。

全員が席に着き、準備が整ったタイミングで再度施主が挨拶を行います。

その際は以下のことを織り交ぜ簡潔に挨拶をしましょう。

- 納骨式へ参列して下さったことへのお礼

- 納骨式が無事終了したことへのお礼

- 故人への思いや遺族の今後について

そして、挨拶が終わったら献杯をし会食です。

献杯とは、通常の乾杯の様にグラスを高く上げたり、うち合わせたりはしません。

最後に、会食が終わる前に再度施主が挨拶を行います。

会食がそろそろ終わる旨と、今後も変わらないお付き合いをお願いしましょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨式にかかる費用

費用のかかる項目ごとにご説明します。

納骨作業費用

納骨作業費用とは、納骨を行う際に必ずかかる作業費用です。

一般的に1万円~3万円程度とされています。

お墓の建立費

お墓をこの機会に新しく連立される場合は、納骨費用とは別に費用がかかります。

お墓の種類にもよりますが、170万円程度とされています。

彫刻代

お墓に故人の戒名や没年を彫る場合には費用がかかります。

相場は約3万円~5万円です。

塔婆代

お墓に塔婆を建てる場合に発生する費用です。

通常1本あたり2,000円~1万円程度のことが多いです。

お供え物

お供え物は主にお菓子や果物、お花やお酒を指します。

その他にも故人の好きだったものなどをお供えすると良いでしょう。

相場は数千円程度です。

お布施・御車代・御膳料

僧侶へ読経のお礼としてお渡しする謝礼を御布施と言います。

一般的に3万円~5万円程度とされています。

また、お布施の他に御車代として5,000円~1万円、会食を辞退した僧侶に渡す御膳料は5,000円~2万円が一般的です。

会食代

会食代は、参加する人数により変動します。

参加人数が多いと、その分会食代も多くなりますが、香典を貰えるためそれ程負担にはなりません。

一般的な会食だと、1人5,000円程度に手土産として引き物代がかかる場合があります。

このことから、親族が20名で10家族の参列だと約15万円と考えられます。

また、納骨式と年忌法要を同時に行う際は費用が30万円を超えてくることがあります。

法要部屋の使用料

法要部屋の使用料は3万円~5万円程度が相場とされています。

納骨式のみを行う場合は法要部屋を使用しないので、使用料はかかりません。

納骨式と同時に年忌法要を行う際に必要な費用となります。

納骨式に参加する時のマナー

服装・香典・お供え物別にマナーをご紹介します。

服装

四十九日前に行う納骨式の場合は喪服を着用しましょう。

男性は黒のスーツと黒いネクタイ、女性はワンピースやスーツにストッキングを合わせましょう。

四十九日法要の後であれば、平服の着用で問題ありません。

平福と言っても普段着ではありません。

華美な印象にならないようシンプルで落ち着いた色味の服を着用しましょう。

服装について心配がある場合は、主催者側に確認をしておくと良いでしょう。

香典

納骨式に参列する際は、香典を持参することを忘れないようにしましょう。

香典の相場は5,000円程度とされていますが、会食がある場合は1万円程度が望ましいです。

香典の表書きは、四十九日法要前までは「ご霊前」以降は「御仏前」です。

表書きで迷った際は、「御香典」と記載すれば、問題ありません。

お供え物

お供え物はお花やお菓子、果物・お酒・線香などを用意しておきます。

しかし、お花は祭壇へ飾るものなので、主催者が一対ずつ準備するのが基本です。

お供え物は住んでいる地域や宗教により差があるので、近年では「御供物料」の場合も多いです。

御供物料は、5,000円~2万円程度が一般的です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨式当日の持ち物

必要な持ち物となぜ必要なのかについて詳しく項目別にご説明します。

埋葬許可証

納骨式には埋葬許可証が必ず必要です。

墓地使用許可証

墓地使用許可証とは、霊園墓地を契約した際に自治体から発行される許可証です。

霊園墓地を使用する際にはこの許可証と印鑑がが必要になりますので、忘れずに持参しましょう。

また、万が一許可証を紛失してしまった場合は、墓地の管理者が再発行を行ってくれます。

ただ、再発行に時間がかかる場合があるので紛失しないよう注意しましょう。

塔婆

塔婆とは、全長1m~2mの細長い木の板を指します。

この板には、故人の戒名・命日・経典などが書かれています。

塔婆をお墓に飾ることで、故人の冥福に繋がるとされています。

塔婆は寺院で作ってもらい、一般的には2000円~1万円のものが多いです。

しかし、浄土真宗では死後すぐに極楽浄土へ往生できると考えられているので、塔婆は必要ありません。

寺院や住んでいる地域、宗教に関係なく塔婆供養を行う場所もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

お布施

お布施とは、僧侶が読経などを行った際に感謝の気持ちとしてお渡しする謝礼を言います。

お布施は一般的に読経のお布施とお車代を用意します。

お布施に包む金額は寺院によって決まっている場所もありますので、予約をとる際に一緒に確認しておくと良いでしょう。

また、お布施は、何も記載の無い白の封筒にお札の肖像画が表になるように入れておきます。

その際、新札を使用しましょう。

封筒には、表面上部に「御布施」と記載し、その下にフルネームか「〇〇家」の様に差出人名を記入します。

裏面には、金額・住所・電話番号を記入しておくと良いです。

また、僧侶が会食を辞退した際は御膳料を用意しましょう。

納骨をしないという選択

納骨をしないという選択も可能なことをご存知でしょうか?

ご遺骨の供養の方法も多様化しており、個人のニーズに合わせ選ぶことができます。

そこで、納骨をしないという選択について解説致します。

納骨しなくても大丈夫?

一昔前の日本であれば、納骨を行わないことは考えられなかったと思いますが、現在では多様化が進み埋葬方法の選択肢も増えてきました。

このことから、納骨は行わなくても問題ないとされています。

故人やご遺族に合った選択をされることをお勧めします。

納骨しない場合の供養

では、納骨を行わないと決めた際にはどの様な供養方法があるのでしょうか?

手元供養

手元供養とは、ご遺骨をお墓に納骨せずに、自宅で保管し供養することを言います。

手元供養には2種類の方法があります。

ご遺骨の全てを自宅で保管する「全骨安置」と一部を手元に残す「分骨安置」です。

分骨安置の場合は、一部を自宅に残し、残りは納骨や散骨など遺族が選ぶことができます。

いつまでも身近に故人を感じることができることから、手元供養を選ぶ方は増えています。

散骨

散骨とは、ご遺骨を細かく砕き、山や海など自然の中へ撒き供養する方法を言います。

また、散骨も手元供養と同様に、一部を手元供養にし、残りは散骨にすることも可能です。

生前の故人の気持ちや残されたご遺族を尊重し供養方法を選ばれると良いでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談

電話をかける

後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

納骨式のまとめ

ここまで、納骨式の流れや準備の情報や、納骨式でのマナーを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 納骨式は一般的に四十九日法要と一緒に行われる。

- 納骨式と法要を同時に行う際は親族の他に、親しかった友人を呼ぶ

- 納骨式では埋葬許可証、墓地使用許可証などが必要

- 納骨式に参加する際は、華美にならない服装を心がける

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.05.17

納骨式で頂いた香典にお返しは必要?お返しにおすすめの品物を解説

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

納骨は友引でもできるの?納骨する時期や準備内容も紹介

お墓

更新日:2024.01.24

納骨式のお布施の金額は?お布施の表書き・渡すマナーについて解説