お葬式

手元供養は良くないって本当?デメリットとメリットについても紹介

更新日:2022.11.19 公開日:2021.12.03

記事のポイントを先取り!

- 手元供養は違法ではない

- 手元供養はお墓の管理が不要

- 家族間での話し合いが重要

近年ではライフスタイルの多様化により、手元供養の人気がでてきています。

しかし、手元供養に批判的な考えを持っている人もいます。

そこでこの記事では、手元供養は良くないと言われる理由について解説していきます。

特に手元供養を考えている人は、ご参考にしていただけると幸いです。

ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだ終活は、無料電話相談を実施しています。

手元供養についてお困りの方は、気軽にお電話ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

手元供養が良くないと言われる理由

手元供養とは故人の遺骨や遺灰・形見などを傍に置いておける供養方法であり、自宅供養とも呼ばれます。

お墓が不要で、またお墓参りに行く必要がないことから、近年人気の納骨スタイルの一つとなっています。

手元供養は最近出てきた比較的新しい供養方法のため、さまざまな意見があります。

実際に手元供養について深く理解している人は少なく、中には手元供養が良くないと言う意見もあります。

どうして手元供養が良くないと思われてしまうのか、理由を紹介していきます。

違法だと誤解されているから

自宅に遺骨や遺灰を置くことに抵抗を感じる人も多く、それが違法だと誤解している人もいます。

しかし実際には手元供養は違法ではなく、自宅に遺骨を置いても法律で罰せられるようなことはありません。

埋葬をする際には許可証が必要ですが、手元供養は埋葬には当てはまらないため問題ありません。

違法であると誤解される方は、手元供養に関する正しい知識が浸透していないため、このような誤解をしています。

そのため手元供養が合法であることを説明し、しっかりと理解を深めていく必要があります。

遺骨の加工を不快に思う人がいるから

遺骨をそのまま置いておくと衛生面で問題があるため、手元供養をする場合は遺骨を加工する必要があります。

しかし宗教上の理由から、遺骨を加工・分骨することに対して抵抗がある人もいます。

親族の中にこのような方がいて理解が得られなかった場合には、トラブルに繋がってしまうケースもあるため注意が必要です。

近年では遺骨を加工したりすることも増えてきていることを説明しましょう。

また、正しく加工・保管すれば腐敗したりすることも少ないことを、親族に説明することで理解が得られるでしょう

故人が成仏できないのではと思われるから

手元供養では、故人の遺骨を分骨して親族に配ることもあります。

分骨をすることで、故人が成仏できないのではないかと不安に思う人もいます。

人それぞれ信仰している宗教は異なるため、親族間で意見が一致せずに気まずい空気になるケースもあります。

仏教のように昔から分骨を行っている宗教もあり、分骨は宗教上の問題がないことを説明して理解を得る必要があります。

四十九日を過ぎれば、成仏して魂は遺骨から離れるという考え方もあります。

自らの宗教上、分骨がタブーとされていないことを確認したら、そのことを相手に伝えるのが賢明です。

みんなが選んだ終活では、無料電話相談を実施しています。

手元供養について疑問点があれば、お気軽にお問合せください。

手元供養のデメリット

手元供養についてはまだまだよく知られていない部分も多く、あまり良く思っていない人もいます。

そのような方々が、どのような面をデメリットだと感じているのか紹介していきます。

親族から問題視されやすい

手元供養は新しい形の供養方法のため、古くからの風習を大切に考える人にとってはよく思われないケースもあります。

また自分に何かあった際は、残された遺骨や位牌をどうするのか不安に思う親族もいます。

そのため手元供養を選択する際には、家族や親族間でよく話し合うことをおすすめします。

紛失のリスク

手元供養では遺骨を自宅で管理するケースが多いため、万が一地震や土砂崩れなどで自宅が崩壊した際に紛失するリスクがあります。

またペンダントなどで遺骨の一部を肌身離さず身に着けていた場合にも、何らかの理由で紛失したりするリスクがあります。

みんなが選んだ終活では、無料相談ダイヤルを設置しています。

手元供養のデメリットやメリットについてご不明点があれば、気軽にお問合せください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

手元供養のメリット

ここからは手元供養のメリットを紹介します。

故人を身近に感じられる

手元供養では自宅に遺骨や遺灰を置いたり、遺灰や遺骨の一部をペンダントやブレスレットとして身に着けることができます。

そのため故人を身近に感じることができ、安心感を得られます。

また遺骨と合わせてコンパクトな仏壇を置くこともでき、心の拠り所にもなります。

供養の費用が安く済む

手元供養では無宗教のケースも多いため、法要などにかかる費用が不要です。

したがって供養の費用が抑えられることも多いです。

またお墓の管理費や修繕費、お墓参りに行く際の交通費なども発生しません。

そのためコストは必要最低限となります。

お墓の管理が必要なくなる

お墓は手入れしないと傷んでしまったり雑草が伸びてしまうため、定期的な手入れが必要です。

しかし手元供養ではそもそもお墓を必要としないため、お墓の管理の手間や時間がかかりません。

そのため、お墓参りのためにわざわざ遠方にあるお墓まで遠出する必要もなくなります。

こちらの記事で手元供養のメリットやデメリットについて解説しているので、ぜひご覧ください。

手元供養のやり方

次に手元供養の方法について、詳しく紹介していきます。

やり方を詳しく知っておけばスムーズに対応できるので、ぜひ参考にしてください。

手元供養の準備

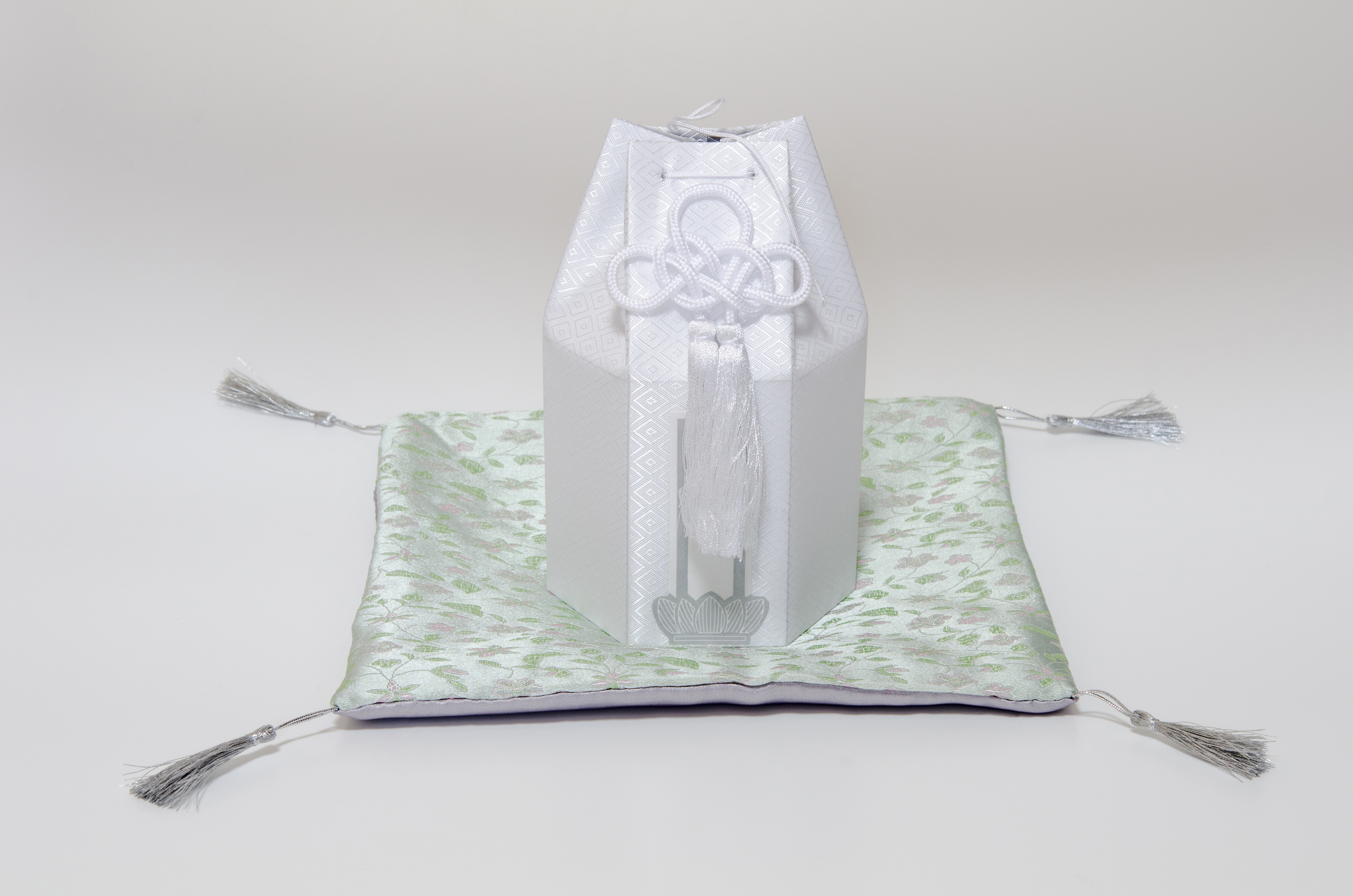

手元供養をする際には、遺骨や遺灰を納める骨壺が必要です。

さまざまな形があるので、早めに好きな形を決めて用意しておく必要があります。

自宅で手を合わせることのできる、ミニ仏壇を用意する人も多いです。

ミニサイズの骨壺はデザインが豊富であり、非常に人気があります。

また、一見遺骨であることがわからないぬいぐるみ等に、骨壺を納めるようなタイプもあります。

遺骨の全てを手元に置く「全骨」

全骨とは、遺骨の全てを手元に置くことです。

手元供養の際の骨壺は、一般的なお墓に納めている骨壺と比べると小さめにできています。

比較すると、およそ10分の1ほどの小ささです。

そのため、収納方法を工夫する必要があります。

例えば粉骨することで、遺骨を5分の1~3分の1程度にすることが可能です。

または骨壺をいくつか用意して、遺骨を小分けにして納める方法もあります。

全骨を収納できるような仏壇も販売されていますので、そちらを購入することもおすすめです。

このメリットとしては、お墓などの納骨場所を確保する必要がなく、安く済むことが挙げられます。

また自宅で管理するため、お墓参りやお墓の管理の心配もいりません。

住宅環境に合った仏壇の大きさやインテリアを選び、いつでも故人が傍にいるような安心感を得ることが出来ます。

遺骨の一部を手元に置く「分骨」

分骨とは、遺骨の一部を手元に残すことです。

遺骨の所有者は限られるため、分骨する際には家族や親族間でよく話し合い、承諾を得る必要があります。

分骨といっても、どのくらいの量の遺骨を手元供養にするのかも人それぞれ異なるため、話し合いの下で決めることをおすすめします。

分骨した量によって、骨壺の大きさなども異なってきます。

例えば一握り程度であればミニ骨壺、一つまみ程度であればペンダントやブレスレットなどのアクセサリーに加工できます。

家族間や親族間で分骨した遺骨を分けて、それぞれ保管したりするケースもあります。

どのような形にしたいのかを明確にして十分に話し合い、納得のいくようにすることが大切です。

火葬場での分骨方法

まずは火葬場での分骨方法について説明します。

- 分骨する数だけ骨壺を用意する

- 「火葬証明書(分骨用)」を火葬場に発行依頼する

- 準備していた骨壺に火葬場で遺骨を納める

- 分骨の管理者に「火葬証明書」を提出する

火葬証明書(分骨用)は火葬の際に必要な「火葬許可証」とは別物です。

当日発行になってしまうケースもあるため、事前に火葬場に連絡しておくことをおすすめします。

分骨した遺骨を納骨せずに手元供養する際には、火葬証明書(分骨用)は不要です。

分骨証明書には発行する際に手数料が発生し、費用は300円程度です。

地域によっても異なりますので、各自治体に確認することをおすすめします。

遺骨を取り出しての分骨方法

次に、お墓や納骨堂に納められた遺骨を取り出しての分骨方法について説明します。

- 遺骨を管理している管理者に連絡する

- 「分骨証明書」を墓地の管理者に発行依頼する

- 管理者と相談して遺骨を取り出す日程を決める

- 閉眼供養を僧侶などに依頼して遺骨を取り出す

- 「分骨証明書」分骨先にを提出して納骨する

- 開眼供養を依頼する

分骨することはあらかじめ親族間でよく話し合い、理解を得ておく必要があります。

開眼供養や閉眼供養には、一般的には1万~3万円程度かかるとされています。

墓石を動かす費用は、2万~3万円程度必要になります。

みんなが選んだ終活では、無料電話相談を実施しています。

手元供養のやり方についてご不明点があれば、お気軽にお問合せください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

遺骨の分骨後の埋葬方法

分骨した際に余った遺骨は、どのように扱えばいいのでしょうか。

余った遺骨の管理方法や、埋葬方法などを紹介していきます。

お墓に納骨をする

最もポピュラーな方法として、墓地へ納骨する方法が挙げられます。

永代供養墓や樹木葬・納骨堂などのさまざまな形がありますので、故人や家族の意見や好みに合わせて選択しましょう。

例えば分骨して一部は手元供養として身近に置き、残りを樹木葬などで永代供養するといったパターンが考えられます。

散骨をする

一部を手元供養として、残りを海や山に散骨するパターンは人気があります。

ただし、散骨する際には注意が必要です。

遺骨の形が残ったまま散骨すると遺体遺棄に該当してしまうため、粉骨する必要があります。

地域によっては散骨を禁止しているところもあるため、あらかじめよく調べてから行う必要があります。

手元供養の注意点

最後に手元供養の注意点について紹介します。

注意点をしっかり把握した上で、手元供養を検討していくことをおすすめします。

手元供養を手放すには

手元供養の場合、遺骨を管理していた自分が亡くなった際は遺骨を手放さなければいけません。

遺族間で話し合って相続する意思があった場合には、そのまま遺骨を引き継いでもらい、手元供養を続けることが可能です。

希望があれば、自分の遺体と一緒に故人の遺骨を一緒に火葬することも可能です。

永代供養墓や散骨をするようなケースもあります。

手元供養を選択する際には、自分自身に何かあったときにどのように対応するのかまで、家族や親族間で話し合っておきましょう。

手元供養品の処分方法

手元供養品の処分方法には明確な決まりはなく、基本的には自由です。

親族で話し合い、形見分けするなど処分方法を検討していくことをおすすめします。

話し合いの際にも親族間でさまざまな意見があると思いますので、納得のいくような形で話を進めていけるように注意しましょう。

みんなが選んだ終活では無料で電話相談を実施しています。

手元供養についてお困りの方はお気軽にお問合せください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

手元供養は良くないまとめ

ここまで手元供養のやり方についての情報や、手元供養の注意点などを中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 手元供養は良くないのではないかと誤解されやすい

- 手元供養のメリットはコストを抑えられ、故人を身近に感じられること

- 手元供養のデメリットは紛失のリスクがあること

- 手元供養には全骨と分骨がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

みんなが選んだ終活の無料相談はこちらから

みんなが選んだ終活では、無料で電話相談を実施しています。

受付時間は8:00~20:00、年中無休で終活カウンセラーが対応いたします。

手元供養についてお困りの方、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お墓

更新日:2024.01.24

家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介

お墓

更新日:2022.11.20

お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説

お墓

更新日:2022.07.14

納骨式でお供え物を持参するべき?お供え物の金額・のし紙について

お墓

更新日:2022.05.18

納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!

お墓

更新日:2022.11.08

納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説

お墓

更新日:2022.05.18

戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!