お墓

お墓参りのお供え物の選び方は?お供え物の置き方も解説

更新日:2024.01.24 公開日:2021.07.28

記事のポイントを先取り!

- お供え物の基本は五供

- 故人が好きだったものや季節の食べ物など縁起の良いものを選ぶ

- 「五辛」と呼ばれる野菜や、肉や魚はお供え物として避けるべき

- お供え物は持ち帰るべきであり、食べても良い

「お墓に何をお供えしていいか分からない」

「お供えしてはいけない物はあるのか?」

など、お墓へのお供え物に関するマナーは意外と知らないものです。

そこで今回の記事では、お墓参りにおすすめのお供え物や置き方について解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

- お墓のお供え物に何を用意すればいいのか

- お墓のお供え物の選び方

- お墓のお供え物として避けるもの

- お墓のお供え物の置き方

- お墓のお供え物は持ち帰る?

- お墓の前でお供えを食べる地方の文化

- お酒やタバコはお供えできる?

- お墓のお供え物の置き方まとめ

お墓のお供え物に何を用意すればいいのか

そもそもお墓のお供え物には何を用意すれば良いのでしょうか。

五供(ごく)という仏教のお供え物の基本を用意するのが一般的です。

五供とは香・花・灯燭・浄水・飲食からなります。

それぞれ解説していきます。

香

「香」はお線香のことを指します。

香りは故人の方への上等な食べ物とされています。

その他にも、場のお清めや自分への浄化作用の意味合いもあります。

なるべく香りが良いお線香を用意し、使用することが好ましいです。

花

「花」は献花のことを指します。

故人の方が生前に好きだったお花や気に入っていたお花をたむけます。

新鮮で美しい花を用意することが望ましいです。

しかし棘や毒を有する花、散りやすい花、花粉が付いている花などはタブーとされています。

これらのお花は避けるべきです。

灯燭

「灯燭」はロウソクの灯りのことを指します。

暗い闇や煩悩を取り払うことが目的とされています。

ロウソクに火を灯すことで故人にお参りに来たことを知らせるという意味もあります。

お参りが済んだら火を消すのを忘れないようにしましょう。

浄水

「浄水」はその名の通り、お墓にお供えをするための水です。

清らかな水を用意することでお参りに来る人の心や精神を清めることが目的とされています。

清潔な水を用意し、お墓の水鉢に張りましょう。

飲食

「飲食」はこちらもその名の通り、食べ物や飲み物を指します。

ここでは、故人の方が生前に好きだった食べ物や飲み物をお墓にお供えします。

ただ、なんでも良いというわけではありません。

故人が好きだった物であっても、飲食には適さない物があるので注意が必要です。

お墓のお供え物の選び方

ここでは食べ物の中でも、なにをお供えすればよいのかを解説していきます。

故人の好きだった物

故人が生前に好んでいた食べ物をお墓にお供えするようにしましょう。

なお、この時は封を開けて中身を取り出しましょう。

亡くなった方はお供え物の香りを楽しむとされています。

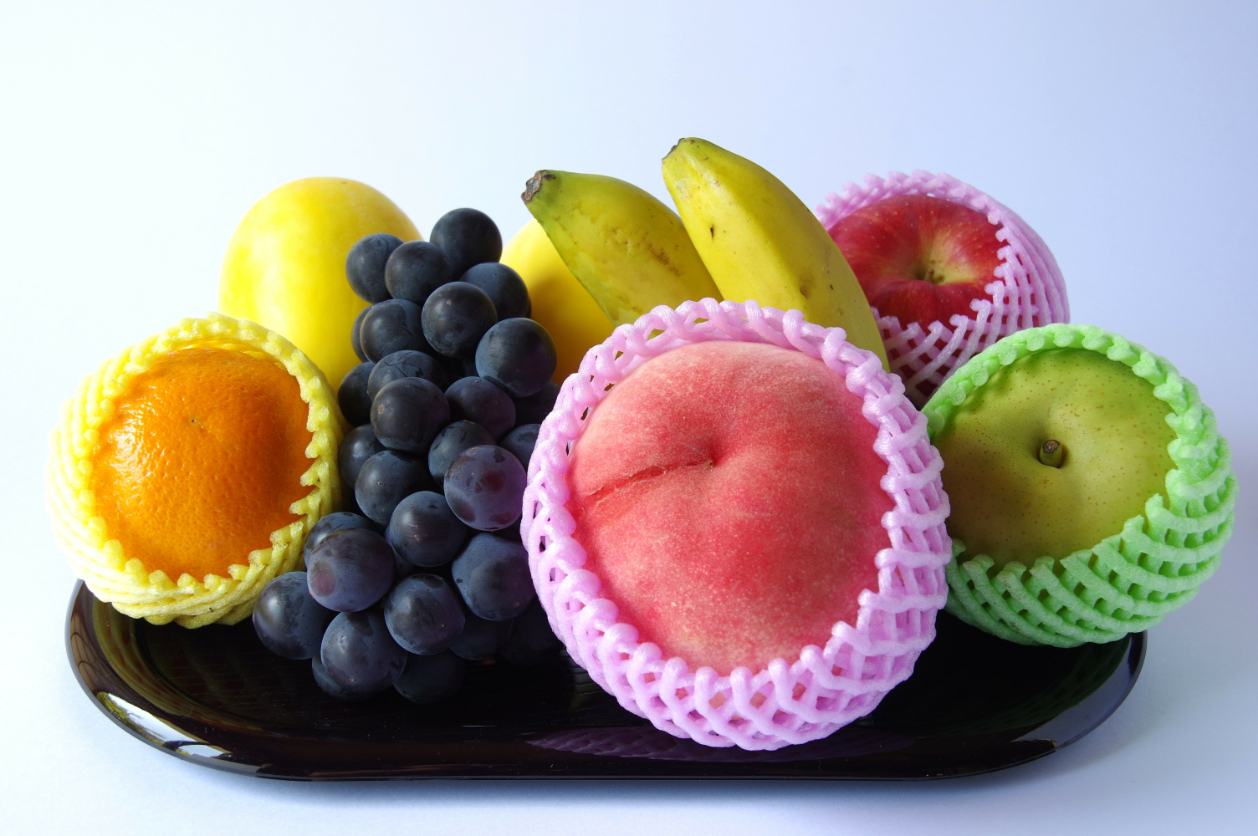

季節にあった食べ物

季節に適した食べ物を供えることも良いとされています。

代表的な食べ物は果物であり、その中でも丸い形の果物が理想です。

「縁」と「円(まる)」という考え方からとのことです。

夏はぶどうや桃などが、秋はみかんや梨など、冬から春は苺などが好ましいです。

年中通して手に入るりんごも良いでしょう。

ただ、果物は日持ちしないものが多く、お供えしたら持ち帰って食べましょう。

また、果物によっては果汁が多くお墓を汚してしまうことや野生動物や虫が寄ってしまうこともあるでしょう。

果物の取り扱いについても注意が必要です。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お墓のお供え物として避けるもの

ここでは、お供えするのを避けた方が良いものを紹介します。

五辛

五辛(ごしん)と呼ばれる香味のある野菜は避けましょう。

五辛に分類されるものとして、にんにく、ねぎ、らっきょう、あさつき、にらといったものがあります。

仏教では五辛に分類される野菜は煩悩への刺激が強く、食べてはいけないとされています。

傷みやすく生臭いもの

季節に適した果物は好ましいですが、熟しすぎて腐りかけたものは控えましょう。

仏教では臭いものはお供え物は死臭連想させるという考えがあるようです。

故人に失礼に当たるので控えましょう。

肉や魚

殺生をイメージする肉や魚は好ましくありません。

故人が牛肉や豚肉の料理が好きだった、寿司が好きだったとしても、避けるべきです。

仏教には「無益な殺生をしてはならない」という教えがあります。

そのため、これらのお供え物は避けるべきでしょう。

お墓のお供え物の置き方

ここではお供え物の置き方について解説します。

直に置かない

お墓にお供え物をそのまま直に置くことはマナーとしてふさわしくありません。

お供え物を置く際は、お盆や台を用意することが望ましいです。

もしくは敷き紙を用意するかハンカチやタオルといった布を敷くようにしましょう。

お供え物の置き方によってはお墓の石が傷んでしまったり、汚れてしまう可能性もあります。

理想的な敷き紙は、半紙や懐紙(かいし)が無難な選択といえます。

懐紙とは、ポケットや手持ちのバッグに入れておけるぐらいの小さな和紙のことを指します。

お茶と水の置き方

お茶と水の置き方は少し特殊なうえ、かなり大事な部分となります。

まずは、お墓の中央にお菓子や果物などのお供え物を置きましょう。

そして、左右に1つずつお茶と水を挟むように配置しましょう。これが正式な置き方となります。

なお、お墓が南向きに向いているのであれば、向かって右に置き、向かって左にお茶をお供えするのが良いでしょう。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お墓のお供え物は持ち帰る?

お墓のお供え物を持ち帰るべきか、置いておくべきかについて解説します。

お供え物は供えたその日に持ち帰る

お墓のお供え物は当日中に持ち帰るべきです。

昔はお供え物はそのままであることが良しとされてきました。

しかし、最近ではその考え方は見直されてきています。

野生動物やカラスが食べ物を食い荒らしたり、お墓周りの環境が悪化するためです。

お供え物は食べても問題ない

お供え物の食べ物をお墓の目の前で食べてしまう、という行動は一見すると非常識に思えます。

しかし、実はOKな行動です。

特に傷みやすい食べ物をお供えした場合はその場で食べることが推奨されています。

自宅に持ち帰って食べるのも問題ありません。

ただ、自宅にある仏壇に再度お供えするのは失礼に当たりますので避けましょう。

お墓の前でお供えを食べる地方の文化

昔は、お墓にお供えした食べ物をそのまま供えておくのが一般的でしたが、衛生面の問題などがあり、近年では参拝が終わったら持ち帰るようになりました。

地方によっては、お供えしたものを「お墓の前で食べる」という昔からの風習が残っているところがあります。

よその方が見ると、驚いたり、不思議に思ったりするような風習ですが、その地方の方にすれば、当たり前に行われてきたことです。

青森、宮城、長野県の例をご紹介します。

青森県の法界折

青森県の津軽地方では、「法界折(ほうかいおり)」と呼ぶ精進料理の折り詰め弁当をご先祖様にお供えし、それをお墓の前で食べるという風習があります。

戦国時代から始まり、江戸時代には津軽藩内で広く行われていた風習だそうです。

精進料理なので肉や魚は使わず、タケノコ、フキといった山菜やニンジン、シイタケなどを入れたお煮しめを作ります。

ご飯は赤飯を炊き、黒豆をまぜ、黒ごまをまぶします。

料理と赤飯を折り詰め弁当にして、お供え物としてお墓参りに持参し、ご先祖様と一緒に食べることで供養をします。

昔は自宅で作っていましたが、近年ではお盆になるとスーパーに並ぶようになりました。

また、お墓にお供えしたままにせず、持ち帰る方も増えています。

宮城県のずんだ餅とおくずかけ

宮城県の郷土料理として有名になった「ずんだ餅」や「おくずかけ」を、県内の一部地域では、仏壇やお墓に供えて、ご先祖様と一緒に食べる習慣があります。

ずんだ餅は、すりつぶした枝豆に砂糖をまぜ、餡(あん)にして餅にからめて作る伝統ある和菓子です。

おくずかけは、だし汁に数種類の野菜と豆腐、油揚げなどを入れ、白石湯麺(うーめん)とともに煮込み、片栗粉でとろみをつけて仕上げた郷土料理です。

長野県の天ぷらまんじゅう

長野県では、お盆やお彼岸の供え物に天ぷらを用意するのが一般的ですが、なかでも「天ぷらまんじゅう」は独特の風習です。

天ぷらまんじゅうは、その名の通り、まんじゅうを天ぷらで揚げただけのもので、県内でも松本や安曇野など中信地方、諏訪や伊那など南信地方で作られています。

これらの地方では、時期になるとスーパーなどには、自宅で揚げるためのまんじゅうや、店で揚げた天ぷらまんじゅうが並びます。

みんなが選んだお墓の電話相談

みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター

を無料でご紹介いたします。

お酒やタバコはお供えできる?

お酒は食べ物や飲み物と一緒にお供えすることが出来ます。

ただ、変色の原因となるため、お酒を直接墓石にかけないようにしましょう。

また、タバコは匂いがきついという理由もあるため、避けた方が無難です。

しかし故人が好きだったためどうしてもお供えしたいという方もいらっしゃるでしょう。

もし火をつけてお供えするのなら、吸い殻などは綺麗に始末しましょう。

お墓のお供え物の置き方まとめ

ここまでお墓のお供え物や置き方についての情報などを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お供え物の基本は五供

- 故人が好きであったものや季節の食べ物など縁起の良いものを選ぶ

- 「五辛」と呼ばれる野菜や、肉や魚はお供え物として避けるべき

- お供え物は仏教で大切にされている考え方や故人に失礼のないような置き方をする

- お供え物は持ち帰るべきであり、食べても良い

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!

ぴったりお墓診断

Q.お墓は代々ついで行きたいですか?

都道府県一覧からお墓を探す

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お墓の関連記事

お墓

更新日:2022.11.20

お墓参りのお供え物でお酒は大丈夫?お墓参りやお供え物のマナー解説

お墓

更新日:2024.01.24

友人のお墓参りで気をつけることは?マナーやポイントを徹底解説!

お墓

更新日:2022.11.08

お墓参りに線香なしは大丈夫?線香の意味やマナーまで解説

お墓

更新日:2024.02.03

お墓掃除の正しい方法は?やってはいけないことも解説

お墓

更新日:2024.01.24

お墓にお供えする葉っぱにも種類がある?その用途や役割を解説します

お墓

更新日:2022.11.19

花をお墓に飾るポイントとは?お供えする理由や選び方も紹介