法事法要

香典を受け取らないことはできる?受け取らない理由と注意点を解説

更新日:2022.05.12 公開日:2021.09.09

葬儀には香典を持参することが、社会の一般的な常識とされています。

しかし葬儀を出す遺族の意向によっては、香典を受け取らないこともあります。

香典を辞退する場合や、辞退している葬儀へ参列する場合に注意すべき点はあるのか気になる方は多いでしょう。

そこでこの記事では、

- 香典辞退で1番大切なこと

- 香典を辞退の2つの伝達方法

- 香典を辞退している葬儀に参列する際の注意点

以上の内容で解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 香典を受け取らないことはできる?

- 香典を受け取らない理由は?

- 香典の断り方

- 香典を受け取らないときの注意点

- どうしても香典を渡したいと言われたら?

- 香典を受け取らない葬儀の参列マナーとは?

- 香典辞退は会社にも伝えるべき?

- 香典を受け取らないことのまとめ

香典を受け取らないことはできる?

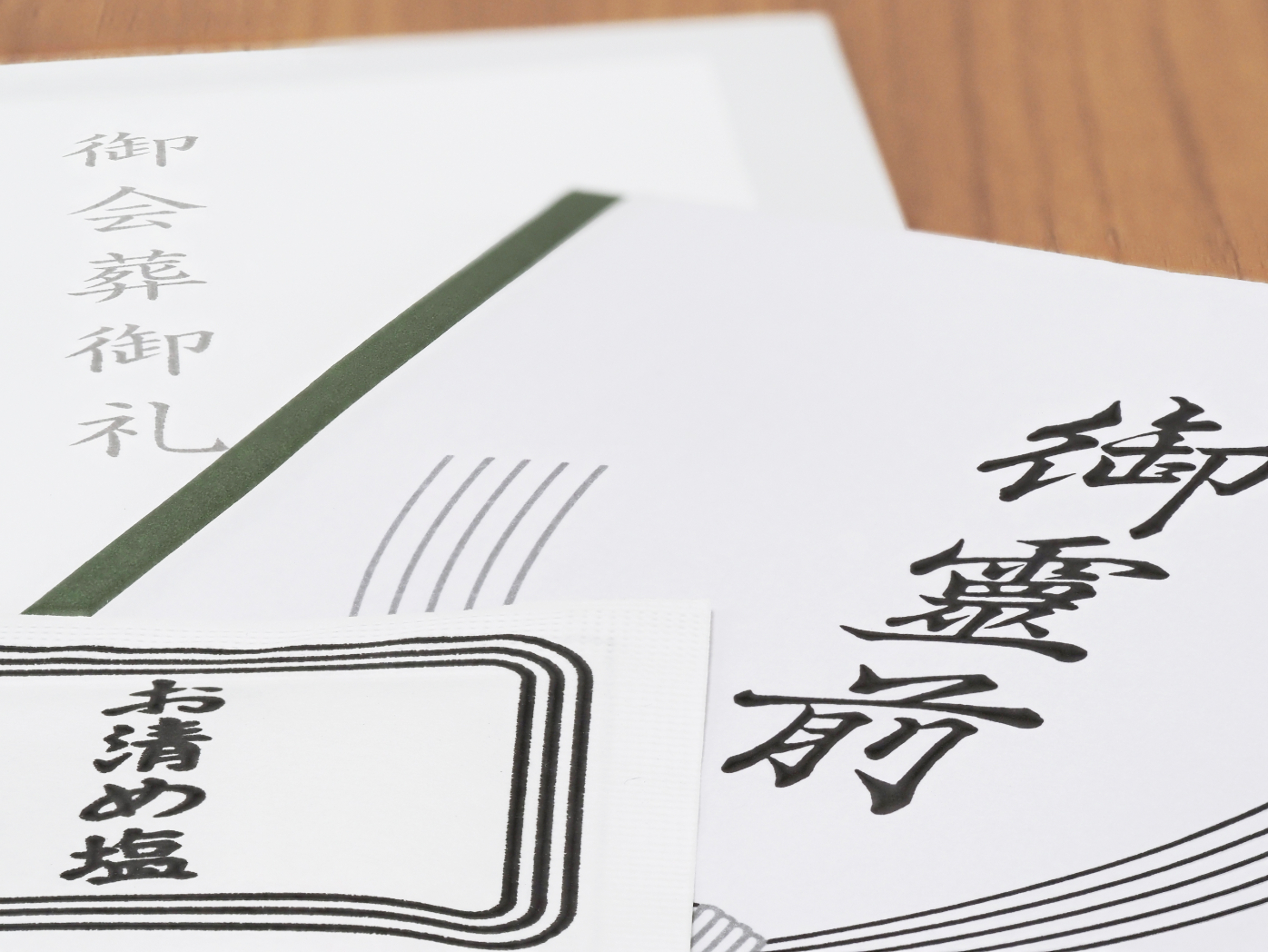

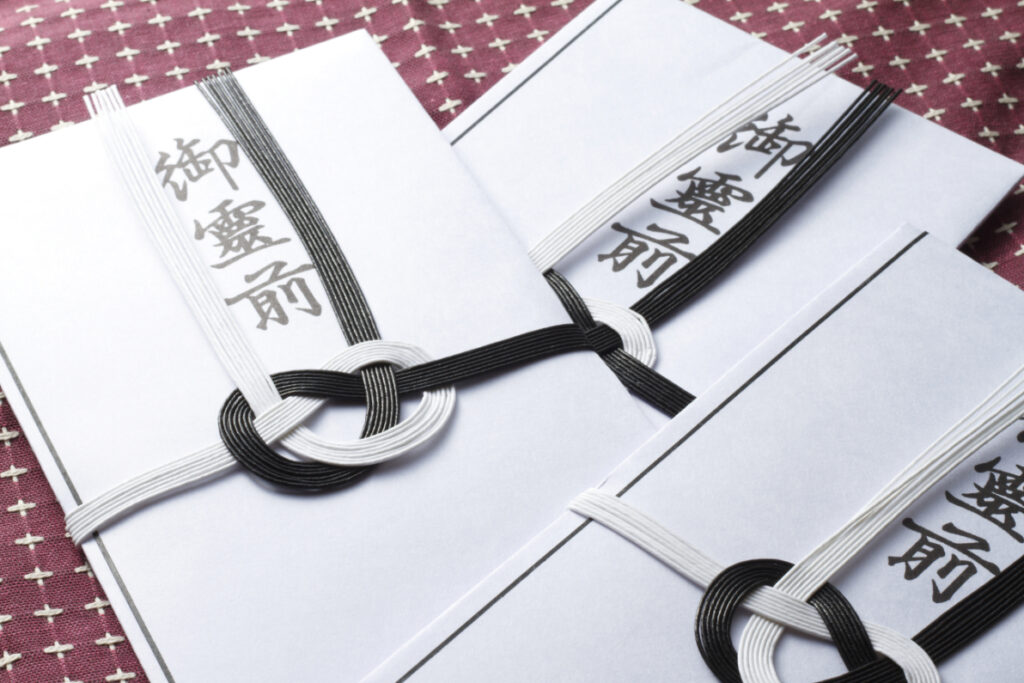

お通夜や葬儀に参列する際に香典を持参して渡すことは一般的なマナーです。

葬儀を出す遺族側の意向で、香典を受け取らないことは可能なのでしょうか。

香典辞退は可能

葬儀を出す側の事情で香典を受け取りたくなければ、香典辞退が可能です。

ただしまだ一般的ではないので、香典辞退を検討する場合は本記事で紹介する情報や注意点などを確認してください。

辞退する意向ははっきりと言う

香典を受け取らない意向が決まったら、参列者や関係者にその旨をはっきりと伝えましょう。

香典を包むことは一般的なマナーであり、供養のひとつです。

伝え方が曖昧では、参列者が香典を渡していいかわかりません。

香典を受け取らない旨をはっきりと明示することが、葬儀を出す側のマナーといえます。

香典を受け取らない理由は?

香典を受け取らない理由には、どのような事情が考えられるのでしょうか。

小さな葬儀を希望している

近年では、葬儀をできるだけ小規模なものにしたいと考える方が多いです。

香典を贈る意味の一つとして、葬儀代の援助の側面があります。

規模の小さい葬儀の場合は、かかる費用も少額なため、香典を辞退することが多いです。

香典返しの手間を省くため

喪主は香典を受け取ったら、香典返しを行います。

適正な金額相当のお返しの品を選び、お礼と報告を兼ねた手紙を添えます。

香典返しは、多くなるほど手間になってしまいます。

手間を省き負担を軽減するため、香典を受け取らないという選択を取ることもあります。

参列者の負担を減らしたい

参列者は香典として少なくても数千円、関係性によっては数万円という額の金額を包みます。

また遠方から参列する場合は交通費や宿泊費も多くかかってしまいます。

わざわざ足を運んでくれた参列者の出費がかさむことを、心苦しく思う方もいます。

そのため参列いただく人の金銭的な負担を減らせるよう、香典を受け取らないと決める場合があります。

故人が香典の受け取りを希望していない

喪主側の意向だけでなく、故人が香典の受け取りを希望しない場合もあります。

葬儀は故人を偲んで行うものです。

個人の意向はなるべく尊重し、故人が香典辞退の意向を示している場合は可能な限り辞退するようにしましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典の断り方

香典を受け取らないと決めた場合、辞退の意向はもれなく伝える必要があります。

香典辞退は以下の2つの方法で伝えます。

訃報連絡や葬儀の案内のとき

家族が臨終し葬儀の段取りを進める段階で、関係者に訃報の連絡や葬儀の案内を行います。

その際に香典辞退の旨を伝えておくことで、香典を受け取らない意向を明確に示すことができます。

葬儀の受付

葬儀の受付に看板や立て札を設置して、そこに香典辞退の旨を貼り出します。

受付は参列者が必ず立ち寄る場所です。

また、通常は受付で香典の受け渡しが行われます。

受付の目につきやすいところに看板を置くと効果的に香典辞退の旨を伝えられるでしょう。

香典を受け取らないときの注意点

葬儀を出す側として、香典を受け取らないときの注意点があります。

葬儀場スタッフにも香典辞退を伝える

葬儀場のスタッフは、遺族の意向を参列者に直接伝える役割もあります。

香典辞退を明確な決定事項としてスタッフへ周知することで、混乱や余計な確認作業がなくなります。

スタッフへの伝達がない場合、誤って香典を受け取ってしまうといったトラブルが起きてしまいかねません。

親族からの香典は受け取る

香典を受け取らないことを決めたとしても、親族からの香典は受け取ることがあります。

ただし、親族とはいえ受付で香典を渡したり受け取ったりすると混乱を招く可能性があります。

そのため親族から香典を渡す際は、喪主へ直接手渡しすることがマナーとされています。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

どうしても香典を渡したいと言われたら?

訃報の案内にも受付の看板にも香典辞退の意向を記したのに、参列者から香典の受け取りを強く望まれたらどうすべきでしょうか。

1~2回はお断りを入れる

すでになんらかの形で香典を受け取らない旨を明示しているにも関わらず、どうしても渡したい人がいたとします。

そのような場合、理由を添えて丁重にお断りしてかまいません。

1〜2回お断りしても引き下がらない場合は、有り難く頂戴するとよいでしょう。

後日香典返しを送る

辞退している香典を受け取ってしまった場合は、香典返しを後日送ることを忘れないでください。

香典を辞退をしていると、受け取ってしまった香典への香典返しを失念してしまいがちです。

香典返しを忘れてしまうと、失礼にあたるので注意してください。

香典を受け取らない葬儀の参列マナーとは?

葬儀に参列するときに「香典辞退」の連絡を受け取っても、慌てずに対応したいものです。

香典を受け取らない葬儀の参列マナーについて解説します。

香典は持参しない

香典辞退されたのに香典を持参することは遺族の意向を無視したマナー違反です。

気持ちを形にして贈りたいとしても、香典は持参しないようにしましょう。

供花や供物を持っていくことがおすすめ

香典の代わりに、供花や供物といったお供え物を持っていくのも一つの方法です。

ただし遺族の意向として、お供え物全般をお断りしているかもしれません。

当日遺族を困らせないためにも、事前に葬儀社に意向を確認するとよいでしょう。

弔電を送ることも可能

弔電とは弔事に贈られる電報です。

葬儀に参列できない場合、香典と合わせて弔電を送ることも多いです。

香典をお断りしていても弔電は断られていないことは多いので、弔電だけでも送るのもいいでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典辞退は会社にも伝えるべき?

個人や喪主の会社には、忌引きの連絡などで訃報を伝えます。

会社によっては、香典を用意する制度が設けられている可能性があります。

香典を辞退する場合、そのことも伝えるべきなのでしょうか。

会社にも香典を辞退すると明確に伝える

会社であっても、香典辞退を申し出ることに変わりはありません。

会社関係者からも香典を贈られることは多いです。

曖昧な意思表示では、香典を出す側として対応に迷ってしまいます。

文面で明示したものを提出するか、上司へ直接はっきりと伝えるのがマナーといえます。

供物や供花を辞退する場合も同様に

会社によっては香典ではなく、供物や供花を贈ることになっている場合があります。

また香典を辞退することを聞いた上で、その代わりにお供え物を用意する会社もあるかもしれません。

ありがたい配慮ではありますが、供物や供花も辞退する場合ははっきりとその旨を伝えましょう。

慶弔見舞金は受け取る

会社によっては、慶弔見舞金の制度を採用しているかもしれません。

慶弔見舞金とは会社の福利厚生の制度で、従業員や家族にお祝い事や不幸があった際に出るお金のことです

慶弔見舞金は香典やお供え物ではなく、会社の福利厚生の一環のためたとえ辞退していても受け取ることをおすすめします。

香典を受け取らないことのまとめ

ここまで香典を受け取らない方法などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 香典辞退の意向は明確に伝える

- 訃報連絡や受付で周知する

- 香典を辞退されている場合は無理に渡さない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介