法事法要

五千円の香典の書き方入れ方は?中袋ありとなしで分けて解説

更新日:2022.12.24 公開日:2021.10.12

記事のポイントを先取り!

- 香典での五千円の書き方は「金伍仟圓」

- 金額・住所・名前は中袋に記載

- 中袋がない場合は香典袋の裏面に記載

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

【みんなが選んだお葬式】

香典を包む際、血縁関係にない方にはよく五千円が使われることがあります。

いざ五千円を包むとき金額の書き方やお札の入れ方等わからない方もいらっしゃると思います。

そこでこの記事では、香典で五千円を包む際の金額の書き方や入れ方、どんな関係性の時に包むべきかについて解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 香典に五千円がふさわしい条件

- 五千円の香典の書き方(中袋あり)

- 五千円の香典の書き方(中袋なし)

- 表書きでよくある勘違い

- 五千円の入れ方マナー

- 香典袋の包み方マナー

- 香典を渡すタイミング

- 新生活運動について

- 法事に参加するときの服装や持ち物は?

- 五千円の香典の書き方まとめ

香典に五千円がふさわしい条件

香典の相場は、故人との関係性やご自身の年齢によって大きく変動します。

五千円がよく包まれるのは、故人が友人や会社関係の方などの血のつながりのない場合です。

年齢的には20代〜30代が多いです。

しかし、香典の金額は相場はあれどいくらと決まっているわけではありません。

香典は気持ちの文だけ包むことが本来のあり方ですので、親しい友人の場合等では五千円より多く包んでも問題ありません。

また、相場があるのも事実ですので、少なく包みすぎることは遺族の方々へ失礼に当たる場合があるため気をつけましょう。

より詳しい香典の金額相場については以下の記事をご参照ください。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

五千円の香典の書き方(中袋あり)

次に香典袋の書き方について解説していきます。

香典袋の書き方は、中袋がある場合とない場合で変わってきます。

以下でそれぞれについて詳しくお伝えします。

香典袋の中袋がある場合は、中袋の表に金額を、裏面には自分の住所、氏名を記入するようにしましょう。

金額の書き方

五千円の金額は壱、弍、参のような大字を使って「金伍仟圓」と書きます。

丁度を表す「也」を最後につけて「金伍仟圓也」とする場合もあります。

也をつけるか迷う方は付けておくと安心です。

中袋に金額を書く欄などがあり、横書きで書く必要がある場合は算用数字を使うのが一般的です。

算用数字で書く必要がある場合は必ず三桁ごとに「,」をつけて「金5,000円(圓)」と書きましょう。

住所・名前の書き方

中袋には、外包みを外した後でも誰からいただいた香典なのかわかるようにするために裏面に住所と名前を書く必要があります。

金額の書き方とは違い、住所に使う数字は大字でなくても構いません。

葬儀での香典は、表書きは薄墨にするのがマナーですが、中袋は薄墨ではなく普通の筆ペンやボールペンで書きます。

葬儀に関する資料請求は以下からお申し込みください。

カンタン入力の完全無料になっています。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

五千円の香典の書き方(中袋なし)

中袋に書いていた内容は、中袋がない場合どうすればいいのでしょうか。

金額と住所、名前の書き方について以下で詳しく解説します。

金額の書き方

中袋なしの香典に五千円を包むときの金額の書き方は、「金伍仟圓」です。

外袋の裏面に、横書きで金額を書く欄があった場合は、算用数字で「金5,000圓」と書くようにしましょう。

なお、中袋がないため金額を書く場所は外袋の裏面左下です。

住所・名前の書き方

中袋なしの香典に住所を書く場合も、外袋の裏面左下に金額と並べて書きます。

住所の数字に大字を使用する必要はありません。

名前は表書きの真下にフルネームで書きます。

夫婦などの連名で出す場合は、夫の名前をフルネームで表書きの真下にかき、その左に妻の名前を書きます。

また、裏面に書く必要はありません。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

表書きでよくある勘違い

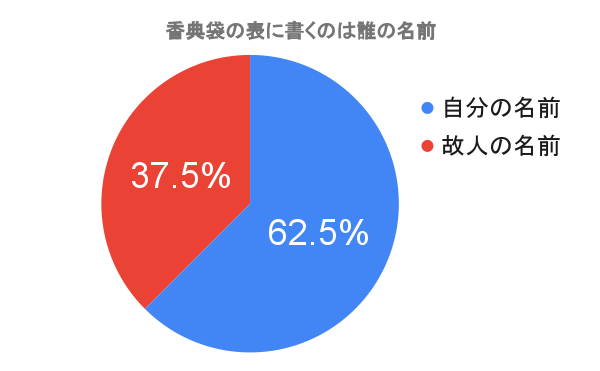

上のグラフをご覧ください。

この円グラフは、「香典袋の表に書くのは誰の名前」という質問に対する結果です。

引用元:「香典には故人の名前を書く」など若者が回答。お葬式に関するアンケートが驚く結果に・・・!

香典袋の表に書くのは、「自分の名前」ですが、故人の名前を書くものだと勘違いされている方が37.5%もいます。

このように、香典にはさまざまなマナーがあるため、把握しきれていないことも多くあります。

意図せずマナー違反をしてしまわないためにも、事前に情報を確認しておくことはとても重要です。

香典に限らず葬儀やお墓に関する知識は以下から確認できます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

五千円の入れ方マナー

香典を包む時にはお札の包み方にもマナーがあります。

順番に解説していきます。

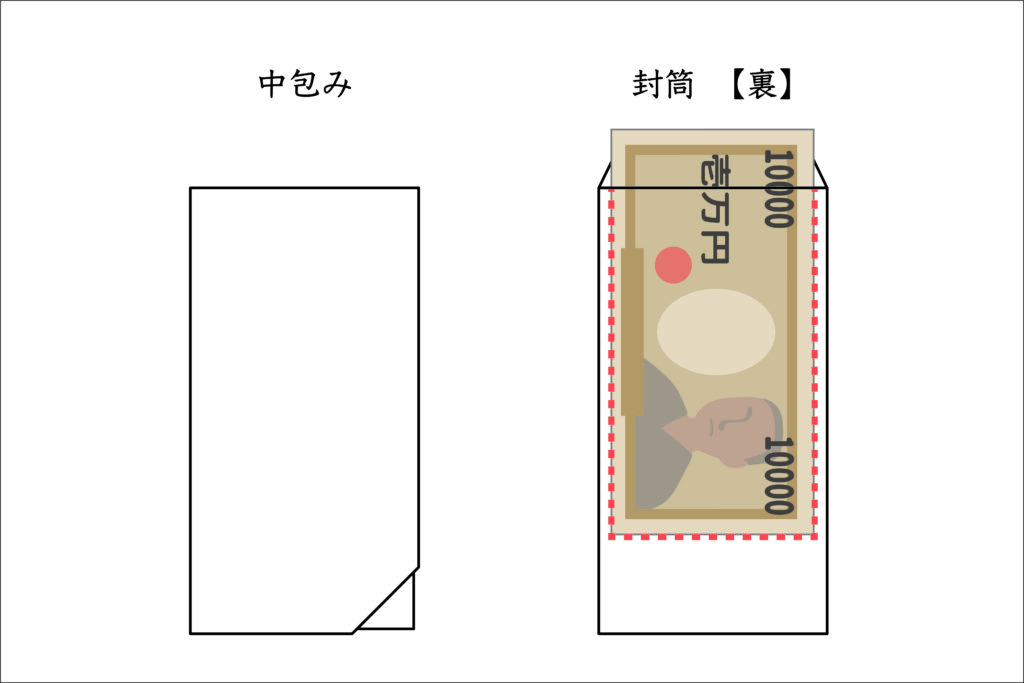

お札の入れる向き

お札の入れ方は、お札の表面が袋の裏面にむくように入れて、肖像が袋の底面にくるようにします。

お札の表面は肖像がある面のことを指します。

肖像が裏面を向くように入れることで、「顔を伏せる」状態になるため故人に対する弔意を示す意味があります。

新札を避ける

香典にお札を包む場合、新札は避けます。

新札だと不幸を予期してあらかじめ用意しておいたと捉えられる為です。

もし手元に新札しかない場合は、折り目を付けてから包むようにしましょう。

偶数枚を避ける

香典に入れるお札の枚数を偶数枚にすることも避けましょう。

偶数は割り切れるため、縁が切れることを表しマナー違反に当たります。

また、「死」や「苦」を連想させる4と9も避けます。

お札の数は1・3・5・10枚のいずれかが一般的です。

なるべく少ない枚数で包む

香典にはなるべくお札の枚数が少なくなるようにお金を包みます。

五千円の場合は、千円札五枚で包むのではなく五千円札一枚で包むようにしましょう。

理由としては、枚数を減らすことで喪主がいくら包まれているかの確認を取りやすくするためです。

葬儀に関する資料請求は以下からお申し込みください。

カンタン入力の完全無料になっています。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

香典袋の包み方マナー

次に、香典袋の包み方のマナーを説明します。香典袋にはタイプが2種類あり、封筒タイプと包み込むタイプのものが存在します。これらは見た目だけでなく、香典の包み方も異なります。以下では、両者の香典袋を包む際の作法や袱紗(ふくさ)に包んで持っていく際のマナーを紹介します。

香典袋の閉じ方のマナー

封筒タイプの香典袋の場合、香典袋に直接お札を入れます。また、包み込むタイプの香典袋の場合は中に中袋がついており、中袋にお札を入れます。両者ともに、お札を入れた後は糊付けを行わずに渡します。

のり付けを行わないのは決められたルールではありません。しかし、のり付けが行われていると封を開ける作業で時間や手間がかかってしまうため、香典を受け取る側への配慮として、のり付けは行わないことになっています。

封筒タイプの場合、お金の紛失が心配であれば剥がしやすいように軽くのり付けすればよいでしょう。

香典袋の包み方

包み込むタイプの香典袋の場合は、中袋の包み方が決まっているため注意が必要です。

- 香典袋の外包みを裏返して広げて置きます。

- 中袋を外包みのやや左側の折り目に沿って表向きで置きます。

- 外包みを左側から折り目に沿って中袋を包み込むように折り込みます。

- 次に右側の外包みも同様に折り目に沿って折り込みます

- 最後に下側、上側の順で折り目に沿って折り込みます。

- 包んだ後に水引を結びます。

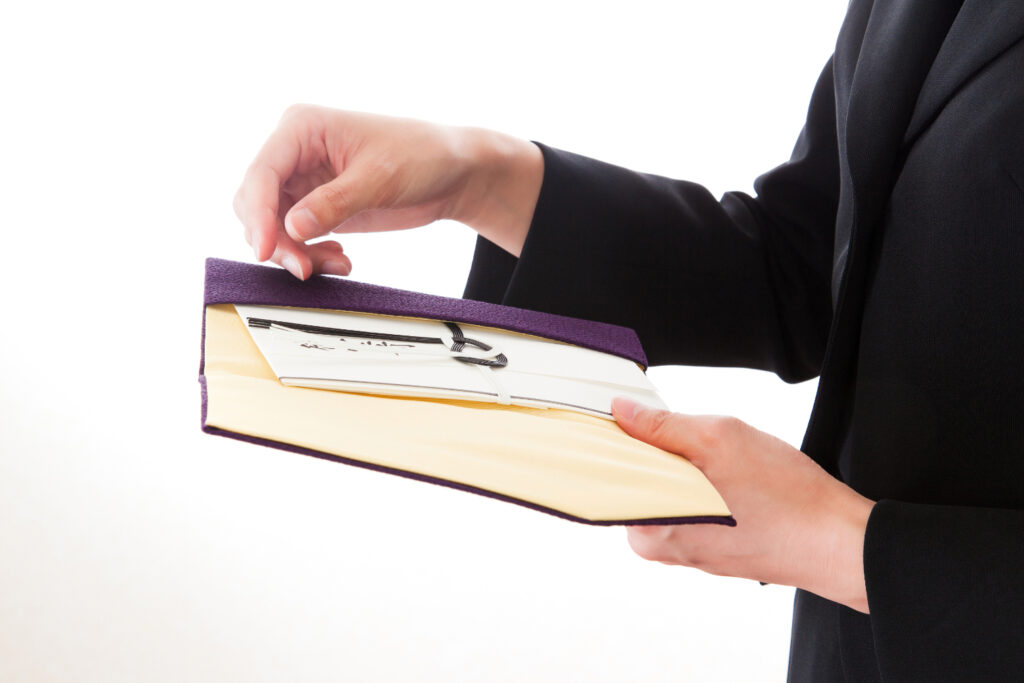

袱紗(ふくさ)に入れる

香典は、袱紗に包んで先方に持参するのが礼儀となっています。袱紗とは、ご祝儀や香典を包む布のことをいい、風呂敷タイプや台付きタイプが定番となっています。注意が必要なのは、ご祝儀と香典では包み方や袱紗に適した色が異なることです。

風呂敷タイプでの香典の包み方は

- 袱紗を裏返し、ひし形になるように角を上に広げます。

- 袱紗の中央に香典袋を表向きに置きます。

- 袱紗を右、下、上の順にたたむようにして香典袋を包みます。

- 最後に左側を折って、端を裏側 に折り入れれば完成です。

爪付きタイプの袱紗の場合は、爪を左側にしてたたみます。

また、香典を包む際の袱紗の色は、緑、灰色、紫など、地味な色のものが無難です。

受付で香典を渡すときは袱紗から取り出し、相手側にのし書きが読める向きにして、両手で渡しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典を渡すタイミング

香典を渡すタイミングは、受付で芳名帳を記帳した後です。

袱紗(ふくさ)から取り出し、折りたたんだ袱紗に香典袋を載せて受付の方に渡すと良いです。

「この度はご愁傷様でございました」と一言添えるようにしましょう。

知人に預かった香典を渡す場合は、自分の香典を渡したあとに「お預かりしてまいりました」と言って渡します。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

新生活運動について

新生活運動という香典返しを行わない風習をご存じでしょうか。

主に、群馬県や北関東の一部の地域での葬儀で行われていています。

以下では、新生活運動について解説していきます。

新生活運動とは

新生活運動とは、昔から派手になりがちだった冠婚葬祭を簡素化する運動です。

具体的には、香典を安く済ませる代わりに、香典返しを辞退することができます。

これは、戦後に始まった新生活運動が始まりだといわれています。

第二次世界大戦直後、日本は経済的につらい状況下にありました。

そこで当時、香典を包む負担を少しでも軽くするということが目的で始まりました。

現在では、「一般」と「新生活」で受付が分かれている場合が一般的です。

新生活では、香典の金額は2000~3000円くらいを包みます。

受付が分かれていない場合、香典の表書きにシール等を貼って知らせることもできます。

ただし、葬儀が新生活運動を行っていることの確認を忘れないようにしましょう。

どちらを選択するべきか

新生活運動が出てきてから、喪主や遺族が一般か新生活運動のどちらか選べるようになりました。

どちらを選べばよいのかに関して、正解や間違いはありません。

喪主や遺族間でよく話し合い、決めるとよいでしょう。

付き合いが浅い人が多い場合は新生活運動を行うなど、参列者との関係性から選ぶのがおすすめです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

法事に参加するときの服装や持ち物は?

故人を供養する法事に参加する際、適切な服装や持ち物が欠かせません。

法事に適した服装や持ち物についてご紹介します。

服装

法事で着用する服装は、基本的に葬儀と同じような服装です。

男性・女性ごとに具体的な服装について解説していきます。

男性の場合

まず男性の場合は、黒無地の上下スーツが基本形です。

シングルかダブルのいずれでも問題はありません。

なお案内で平服を指定されている場合は、濃紺など暗色系のものを着用します。

スーツの下には白無地のワイシャツが一般的です。

ネクタイも黒無地のものを結ぶようにします。

ただしネクタイピンは弔事で避けるべき光物であるため、身に着けるべきではありません。

女性の場合

女性についても、黒無地のスーツやワンピースが基本形です。

原則長袖を着るべきとされていますが、気温の高い日は七分袖を着て良いとされています。

スカートについては、膝が隠れる程度に丈が長いものを選ぶべきです。

また脚の部分は肌の露出を防ぐため、ストッキングを身に着けます。

伝線した場合を考えて、予備のストッキングも用意しておくのがおすすめです。

ほかにも女性の場合、結婚指輪以外のアクセサリーも避けます。

ただし真珠のネックレスは、1連に限り身に着けて問題はありません。

真珠の粒は涙の粒に似ており、故人を悼む気持ちを示すためです。

必要な持ち物は?

次に法事で必要な持ち物は、以下のリストに示す通りになっています。

- 香典

- 袱紗(ふくさ)

- 数珠

- ハンカチ

- バッグ

袱紗は香典を包むための布で、弔事の場合は紫色や暗色系のものを使うのが作法です。

特に紫色のものは慶事でも役立つため、1枚用意しておくと重宝します。

また数珠は、本式数珠か略式数珠のいずれかを持参するのが一般的です。

本式数珠は珠の数が108個で、相手方の宗派によって形や持ち方が異なります。

一方略式数珠は珠の数は少ないものの、宗派に関係なく使える点で便利です。

さらにハンカチは、黒色または白色で無地のものを持参します。

明るい色のものや派手な柄が付いているものなどはタブーです。

最後にバッグは、黒無地で光沢が目立たないものを持参します。

素材についても布でできているものが無難です。

爬虫類の革やファー系は、仏教の不殺生の考えに反します。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

五千円の香典の書き方まとめ

ここまで、5000円の香典の書き方やマナーを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 香典の相場は故人との関係性や年齢で変わる

- 5000円の香典の書き方は、「金伍仟圓」

- 金額は中袋か、ない場合は裏面に記載する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2022.08.13

葬儀後の香典へのお礼状はどう書く?送る相手別に例文を紹介

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2025.03.22

ビジネスシーンでの遺族への手紙の書き方・構成・文例を紹介!