閉じる

記事のポイントを先取り!

家族葬では、喪主が参挨拶する場面がありますが、どのように言葉を選べばいいのか悩む人は多いのではないでしょうか?大切な場面で、想いをしっかり伝えたいと思う反面、何を話せばよいか迷うのは自然なことです。どのような言葉で感謝を伝え、故人を偲び、どのような内容の挨拶をすればよいのでしょうか?この記事を参考に、家族葬の喪主挨拶の基本と心構えを確認しましょう。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

家族葬は、親しい家族や限られた参列者のみで行われる小規模な葬儀形式です。一般的な葬儀に比べてシンプルで、費用や手間も抑えられる一方、親族間での感謝や故人への想いを共有する場として重要です。結論として、家族葬でも喪主の挨拶は基本的に必要です。

家族葬の喪主は、葬儀の進行に合わせていくつかの場面で挨拶を行う必要があります。以下では、家族葬の挨拶のタイミングと例文を詳しく解説します。

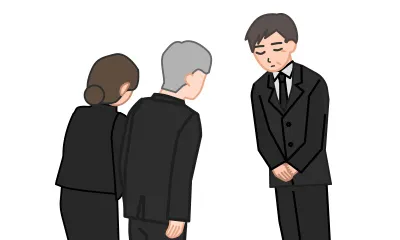

の3つの場面が挙げられます。喪主は遺族を代表して感謝の気持ちを伝え、儀式の進行に合わせた礼儀正しい対応が求められます。それぞれの場面での挨拶内容と具体的な例文を確認していきましょう。

枕経は、ご遺体を自宅や安置所に移した後、最初に行う仏教の儀式です。この際、僧侶が訪れた時に喪主が挨拶を行います。御足労いただいた僧侶への感謝を伝えつつ、儀式の開始をお願いする形で挨拶します。枕経は故人の魂を慰め、次の世界への導きとして大切な役割を果たすため、この挨拶は礼を尽くすべき場面です。

例文

本日はお忙しいところ御足労いただき、誠にありがとうございます。この度はどうぞよろしくお願いいたします。

通夜、葬儀・告別式が始まる前に、遺族と僧侶が顔を合わせる場面があります。このタイミングで御布施を渡すことが多く、準備ができている場合はここで手渡しましょう。その際、僧侶に対して感謝の意を示す挨拶をします。もし準備ができていない場合は、通夜、葬儀・告別式後にお渡ししても問題ありませんが、丁寧な態度で感謝の意をしっかりと伝えることが大切です。

例文

本日はご多用の中、御足労いただきまして誠にありがとうございます。何かと不慣れな点も多いかと思いますが、ご指導いただければ幸いです。心ばかりではございますが、どうぞお納めください。

葬儀・告別式が終わった後、僧侶に対してお礼を述べる場面があります。この時点で、感謝の気持ちをしっかりと伝え、今後も引き続きお世話になる旨を伝えることが大切です。僧侶との良好な関係を保つためにも、この最後の挨拶は丁寧に行うことが望ましいです。

例文

本日はお忙しい中、心温まるご丁寧なお勤めを賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができ、心より感謝申し上げます。今後も法要や納骨でお世話になるかと思いますが、その際もよろしくお願いいたします。

例文

本日はご多忙の中お越しいただき、誠にありがとうございます。生前、◯◯が大変お世話になり、ありがとうございます。どうぞ本日は、ゆっくりとお過ごしください。

通夜が終わり、僧侶が退場した後に喪主が挨拶を行うことが一般的です。

例文

本日はお忙しい中、ご参列いただき誠にありがとうございました。◯◯も皆さまに見送られ、心から感謝していることと思います。

去る◯月◯日、◯◯は永眠いたしました。享年◯◯歳でございました。生前は皆さまより温かいご厚情を賜り、家族一同心より感謝申し上げます。のこされた私どもにも、故人同様、変わらぬお付き合いを賜りますようお願いできれば幸いです。なお、明日の告別式は◯時より執り行いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

通夜振る舞いは開始と終了が流動的であるため、喪主挨拶が割愛されることがほとんどです。また、家族葬では通夜振る舞い自体が省略される場合もあります。

通夜振る舞いの開始時に挨拶する場合は、まず参列者に感謝の意を伝えることが大切です。この時、参列者にはリラックスして故人との思い出を語り合ってもらう場であることを伝え、親しい雰囲気を作ることが大切です。

例文

ささやかではございますが、お食事をご用意いたしました。どうぞお召し上がりいただきながら、故人◯◯との思い出などを語り、振り返っていただければ幸いです。皆さまとの交流の中で、故人も安らかに見守っていることと思います。どうぞお時間の許す限り、ゆっくりとお過ごしください。

通夜振る舞いを閉める際には、あらためて感謝の気持ちを伝える挨拶をしましょう。参列者への感謝とともに葬儀・告別式の案内をそえることが一般的です。締めくくりの挨拶では、故人を送り出す準備が整ったことを伝え、参列者に感謝の気持ちを伝えることが重要です。

例文

本日はご多忙の中、お越しいただき誠にありがとうございました。故人を偲ぶ思い出話が尽きないところではございますが、夜も遅くなってまいりましたので、ここでお開きとさせていただきます。明日は◯時◯分より葬儀・告別式を執り行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。

告別式では、火葬場に向かう出棺の前に喪主が挨拶を行うのが一般的です。この場面では、

例文

本日はご多忙の中、故人とのお別れにご参列いただき、誠にありがとうございました。皆さまからの温かいご支援のおかげで、故人も安らかに旅立つことができることと思います。

生前、故人は皆さまとのご縁を大切にしており、そのおかげで豊かな人生を歩むことができました。無事に葬儀・告別式を終えられたことも、皆さまのお心遣いの賜物です。今後も故人の思い出を胸に、家族一同前向きに歩んで参ります。本日は誠にありがとうございました。

精進落としは、葬儀や火葬が終わった後に行われる会食の場で、親族や宗教者に対する労いの場として設けられます。精進落としの際には、開始と終了時の両方で挨拶を行うのが一般的です。

精進落としの開始時には、まず参列者に感謝を伝えます。この挨拶では、親族の協力によって葬儀が無事に終了したことへの感謝を表し、和やかな雰囲気を作ります。

例文

本日はお忙しい中、葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございました。おかげさまで滞りなく葬儀を終えることができました。ささやかではありますが、精進落としの席を用意しましたので、どうぞ故人を偲びながら、お召し上がりください。

精進落としの閉会時には、再度参列者への感謝を述べる挨拶が行われます。また、同時に次の法事・法要の案内を行います。親族や親しい方とのつながりを大切にするため、丁寧に感謝の気持ちを伝えることが重要です。

例文

本日はお忙しい中、故人のために御足労いただき、誠にありがとうございました。皆さまから故人にまつわるさまざまなお話を伺い、あらためて故人がどれほど多くの方々に支えられていたのかを実感いたしました。まだまだお話を伺いたいところではありますが、長時間にわたりお付き合いいただきましたので、この辺りでお開きとさせていただきます。なお、四十九日の法要は◯月◯日を予定しておりますので、またご都合が合いましたらご参加いただければ幸いです。本日は誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。

家族葬の際、喪主が挨拶する場面では、気をつけるべき言葉や表現がいくつかあります。特に、

など、死や不吉な印象を与える言葉は避けましょう。例えば、4(死)や9(苦)は日本では不吉な数字としてイメージする方が多く存在します。また「消える」「落ちる」などは、故人の死を暗示させるため、これらの言葉は避けるのがマナーです。喪主の挨拶では、穏やかで敬意のある表現を心がけることで、会葬者に配慮を示しましょう。

仏式葬儀の際には、上記のような忌み言葉も避けるべきです。「浮かばれない」という言葉は、故人が成仏していないことを暗示し「死亡」といった直接的な表現も、あまりに生々しく、不適切とされています。代わりに「お亡くなりになる」などのやわらかい表現を使用し、故人に対する尊敬と敬意を持って言葉を選びましょう。

などの「重ね言葉」も避ける必要があります。これらの言葉は、不幸が重なることを連想させるため、縁起が悪いとされています。代わりに「心より感謝申し上げます」「深く感謝いたします」など、シンプルで丁寧な表現を使うことが、喪主としての礼儀を守るポイントです。

といった「続き言葉」も、不幸が続くことを連想させるので避けるべきです。これらの言葉は、次々と不幸が続くイメージを与えてしまうため、葬儀の場では不適切です。喪主としての挨拶では、無理に強調表現を使わず、平易で控えめな言葉遣いを心がけるとよいでしょう。

家族葬の喪主として挨拶をする際、参列者に感謝の気持ちをしっかりと伝えるために、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要があります。挨拶は故人を偲ぶ場における重要な役割を果たし、また参列者との関わりを深める機会にもなります。以下に、喪主挨拶をよりよくするための具体的なポイントを詳しく解説します。

そして、今後も遺族に対してお心遣いや支援をお願いする言葉で締めくくるとよいでしょう。例えば「これからも故人同様、変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます」あるいは「のこされた家族にご指導・ご鞭撻を賜りますよう」といった形で、遺族に対する温かい支援をお願いする内容を含めると、参列者にとっても印象的な挨拶となります。このように、事前にしっかりと挨拶の流れを整理しておくことで、心にのこる挨拶となります。

喪主としての挨拶の時間は、長すぎず短すぎず、2〜3分程度にまとめるのが理想です。特に、家族葬のような小規模な葬儀では、長い挨拶は参列者に負担をかけてしまいます。一方、挨拶が短すぎると、感謝の気持ちや故人に対する想いが十分に伝わらないことも考えられます。そのため、

挨拶をする際には、声の大きさや話すスピードに十分注意しましょう。家族葬の場は、悲しみの中で感情が高まっていることが多く、喪主としても緊張しやすい場面ですが、焦らずゆっくりと話すことが大切です。参列者全員に挨拶の内容がしっかりと届くよう、はっきりとした声で、かつ丁寧に話すことがポイントです。特に

人前で挨拶をすることに慣れていない人や、葬儀の場で緊張が大きいと感じる人は、事前に用意した原稿を見ながら話しても問題ありません。多くの人が、葬儀という厳かな場での挨拶に緊張を覚えますが、

家族葬は、身内やごく限られた親しい人を中心に行う小規模な葬儀形式であり、本記事で紹介した挨拶以外にも、喪主にはさまざまな役割と決断が求められます。まず、喪主を務める際には、葬儀社との打合せや遺影の準備、会葬者への対応など、多くの事務的な手続きもこなさなければなりません。また、誰に声をかけるべきか、親族や故人の意向を考慮しながら慎重に決定する必要があります。さらに、家族葬ならではの注意点として、費用面や後の対応も考慮が必要です。一般的な葬儀に比べて参列者が少ないため、香典収入が減る可能性があり、結果的に家計からの持ち出し費用が想定よりも高くなることもあります。また、後日葬儀に参列できなかった方々への報告やお礼も大切な役割です。こうした悩みをお持ちの人は、ぜひ「みんなが選んだお葬式」にご相談ください。

ここまで家族葬での喪主挨拶の例文をご紹介しました。要点を以下にまとめます。

これらの情報が、少しでも皆さまに役立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「みんなが選んだお葬式」では、

家族葬に関するご相談を

24時間365日無料で受付けております。

少しでも不安や心配事があれば

遠慮なくご相談ください。

みんなが選んだお葬式では、厳選審査を経た優良な会社のみをご紹介しています

人をお送りする時、送る側にとってもとても負担が大きいものです。精神面と金銭面の負担がのしかかります。

心から良かったと思えるお葬式を行うためには、あなたのために親身になってくれる葬儀屋さんが欠かせません。

安心の“みんなが選んだお葬式”認定

評価基準を満たし一定数の実績がある健全経営の会社

1に加えて利用者の満足度の高さを裏付けるエビデンスが確認できた会社

2に加えて利用者の満足度を維持向上し改善なども真摯に行っている会社

専門スタッフが150項目以上のポイントを細かくチェック。一定の基準を満たす会社を厳選しています。

第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、葬儀社選びに迷う時は遠慮なくご連絡ください。

評価員の調査などにより、常によい緊張感を持ってのサービス提供が期待できます。

※このサイトを通すことで費用が高くなることは、一切ありませんのでご安心ください。

みんなが選んだお葬式で、

後悔のない葬儀を