閉じる

記事のポイントを先取り!

昨今、家族葬のような故人とのお別れの時間に重点を置いた、こぢんまりとした葬儀が注目されています。この記事では、家族葬の流れやメリット、家族葬の注意点について詳しく説明していきます。家族葬のマナーや葬儀場の選び方のポイントについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

家族葬とは、

また、親戚が多い家筋・家系では、家族葬といえども50名を超えることもあり、実質内容は一般的なお葬式と変わらないこともあります。また、近年では、自宅介護や自宅療法が選ばれており、そのまま住み慣れた自宅から送り出す家族葬を希望する人が増えつつあります。

家族葬の流れや費用のこと、ご逝去直後の手続き、喪主向けの内容、参列者のマナーについて、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

家族葬以外にも葬儀の種類には、

以下の表で、それぞれの葬儀内容を簡単にまとめていますので参考にしてください。

| 葬儀の種類 | 葬儀の内容 |

|---|---|

| 家族葬 | 家族や親族、故人の友人をはじめ親しい方々を中心に比較的少人数でおこなう |

| 一日葬 | 通夜を省略し葬儀・告別式の1日に参列者を集約しておこなうお葬式 |

| 一般葬 | 遺族や親族、友人、仕事関連の人、ご近所の人など故人が生前お世話になった関係者に分け隔てなくお知らせし、社会的な区切りをつける一般的なお葬式 |

| 密葬 | 本葬儀をおこなうことを前提として、死亡の事実をご案内する範囲を限定し、家族や親しい人だけを集めて内々におこなう葬儀の形式。後日に広く通知して社葬やお別れの会、偲ぶ会などを開催する |

家族葬が選ばれる理由には、少人数でお見送りができる点が挙げられます。

例えば、一般的な葬儀では故人の仕事の関係者や友人、近所の方など幅広い範囲の方々を葬儀に招きます。参列者が多いと喪主や遺族は対応に追われて、落ち着いて故人を偲ぶ時間を持てない可能性があります。

また、故人が高齢の場合、友人や近しい方がすでに亡くなっていたり、葬儀に招いても負担を考えて参列を控えたりする場合があり、参列者が少なくなる葬儀も珍しくありません。

このように、喪主や遺族にとって参列者が少ないほうが利点がある場合や、さまざまな事情で葬儀に呼べる人数が限られている場合に家族葬を選ばれることが多くなっています。

どのような葬儀をするかは故人の希望や遺族の状況が重要視されますが、次のような方は家族葬が向いているでしょう。

故人が亡くなってから、葬儀の内容を検討して準備する時間は短く限られています。上記のような考えを持っている方は、家族葬を検討してみるとよいでしょう。

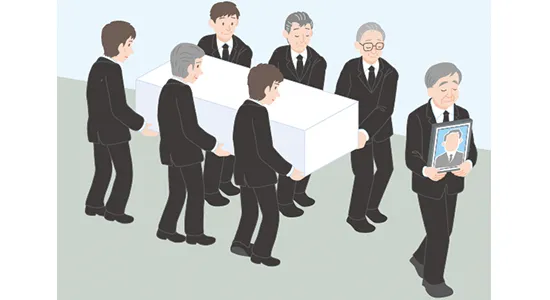

家族葬は、逝去後に安置、葬儀社と打合せ、納棺式と通夜、葬儀・告別式のあとに火葬・収骨の順におこなわれます。ここでは、ご逝去されてから葬儀当日までの流れについてご紹介します。 医師に臨終を告げられ死亡を確認したら、 そして、臨終に立ち会った人たちで「死に水をとる」とも呼ばれる、末期の水の儀式をおこないます。末期の水の儀式は、安らかに旅立てるように願いを込めて故人の口に水を含ませる儀式のことです。 故人が病院で亡くなった場合は、医療スタッフかケア担当専門スタッフに進行を任せましょう。自宅で亡くなった場合や、病院から自宅に移して儀式をおこなう場合は、葬儀社や訪問看護師にサポートしてもらいます。 そのあと、移動車両の手配、故人の安置、葬儀社との打ち合わせをおこないます。 ここからは、家族葬の準備までにどのような手続きがあるのかと、いつまでにおこなうのかをそれぞれご紹介します。 家族が逝去すると、医師による死亡確認と死亡診断書の作成がおこなわれます。自宅で逝去された場合は、かかりつけの医師に連絡をして指示を仰ぎましょう。かかりつけの医師に連絡がつかなければ病院の救急外来に連絡します。医師による死亡確認がおこなわれるまで、ご遺体を動かさないようにしてください。 医師の確認後に死亡診断書を作成してもらったら、左半分が死亡届になっていますので各項目を記入します。そして、逝去した日から7日以内に故人の死亡地または本籍地の役所か、届出人の住所地の役所へ提出します。国外で亡くなった場合は、逝去を知った日から3ヵ月以内に提出すれば問題ありません。 死亡届は提出すると原本を返してもらえないため、死亡診断書と死亡届を提出する前に、コピーをとって保管しておきましょう。後々その複写が役に立つことがあります。 死亡確認後、故人のお身体は病室から病院の霊安室に移動します。この霊安室は短時間安置する場所であり、利用時間は長くても3時間程度です。そのため、 葬儀社を紹介してくれる病院もありますが、葬儀社の比較検討をおこなわずに依頼してしまうとトラブルになることもあります。 例えば、自宅に安置ができない場合、公営や民間の安置施設を利用しますが、利用する施設によって面会の可否や時間、人数が決められていることがあります。また、安置施設までご遺体を搬送する寝台車は、走行距離で費用が決まるため、病院から紹介された葬儀社の安置施設までの距離が遠いと費用が高くなることもあるでしょう。 病院から紹介された葬儀社をお断りしても失礼にはならないため、前もって葬儀社を比較検討して、安置場所に目途を付けておくことをおすすめします。 遺体搬送については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。 故人の安置が完了したら、親族に訃報と家族葬をおこなう旨を伝えましょう。 また、喪服の準備など、身なりのことも忘れないようにしましょう。 葬儀社との打ち合わせでは家族葬の日程を仮で決め、菩提寺がある場合はご都合をお伺いし、ない場合は葬儀社に葬儀形式にそって宗教者を紹介してもらいます。 家族葬をおこなう場合、参列者の人数によって式場の規模、広さを検討することが必要です。葬儀社との打ち合わせの段階で大まかな人数を把握しておき、参列者の人数に合わせて家族葬をおこなう場所を検討します。さらに、棺や祭壇、供花などの葬祭用品、通夜振る舞いや精進落としの飲食や返礼品なども相談して選択しましょう。 打ち合わせでは、 そして家族葬の日程が決まり次第、葬儀に参列していただく方々に連絡をします。一般的に、通夜は早ければ翌日、葬儀は2、3日後におこなわれることが多いため、電話で連絡するようになります。連絡が取れない場合は短いメールを送るなどして、折り返しの連絡を待ちましょう。 安置しているご遺体を、通夜式までに棺に納める儀式のことを納棺式といいます。葬儀の日程や地域によって異なりますが、 納棺式にかかる時間は内容によって変わりますが、一般的には30分〜2時間ほどです。通夜の開始時刻は18時〜19時頃が多いため、納棺式は14時〜15時頃におこなわれます。ここでは、納棺式からお通夜までの流れについて詳しく見ていきましょう。 納棺の流れはまず、ご遺族の希望により故人のお身体を清潔に清める湯灌(ゆかん)やエンバーミングなどを納棺に先立っておこなうことがあります。湯灌では、故人のお身体を湯水で洗い清めたあとに爪を切り、ひげを剃って洗髪をし、髪型を整えます。エンバーミングは、エステのようなイメージで湯灌よりも、きめ細やかに丁寧な処置を施します。そのあとに安らかな表情になるようにお化粧を施し、お好きだった御召物を着せて旅支度をし、棺に納めます。その際、必要に応じてドライアイスを使用します。 最近では、 ご遺体を納めた棺には気持ちや想いを込めた副葬品を一緒に納めます。副葬品として納める品は、生前の愛用品や好きな食べ物などさまざまですが、火葬場で禁止されている関係で棺に入れられない品物もあるので注意が必要です。悩む場合には、葬儀社に副葬品のことを相談するとアドバイスしてくれます。 家族葬は一般的な葬儀と同様の流れで、お通夜で最後の夜を過ごした次の日に葬儀式をおこない、2日間をかけてしめやかに送り出します。1日目には通夜がおこなわれます。 通夜の開始時間は18時頃が多く、仏式の場合は僧侶の読経とともに喪主から順に焼香をおこない、参列者全員が焼香を終えて僧侶が退場すると通夜式は終了します。通夜全体の進行は、きちんとした葬儀社であれば、担当スタッフが司会を務め段取りを進めてくれます。少なくとも会式1時間前には式場に到着し、役割や席次などを確認しておきましょう。 通夜式のあとには通夜振る舞いの場を設けて、弔問客への挨拶やお手伝いいただいた方々を労うなど、飲食でおもてなしをします。この場を活用して遺族が弔問客に感謝の気持ちを伝え、さまざまな思い出を語り合いながら故人を偲ぶなど、とても大切な時間になります。縁者とともに故人の人生を振り返ると、知りえなかったエピソードが聞けて意外な一面を知ることができたり、故人と過ごした日々は幸せだったと、あらためて感謝の気持ちが湧いたりすることでしょう。 通夜や通夜振る舞いについては、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。 家族葬の流れとして、通夜の翌日に葬儀・告別式がおこなわれ、出棺、火葬、初七日法要、精進落としが大枠の流れになります。それぞれの内容について解説します。 家族葬は一般的なお葬式と同様に、 僧侶が入場して読経を始めます。葬儀作法は宗旨・宗派により様々です。 そのあと、弔辞・弔電・お別れの言葉などを述べる場合があります。弔辞者は指定された場所で故人の人柄や思い出を述べます。葬儀・告別式に会葬できなかった人の弔電は、司会者が数通を謹んで読みあげ、数が多い場合には、お名前だけを読みあげる場合があります。読みあげる弔電については、事前に葬儀の担当者と相談して選定しておきましょう。 弔辞・弔電が終わると再び読経が始まり、遺族、親族、参列者の順に焼香がおこなわれます。読経が終わると僧侶が退場し、司会者が閉式の辞を述べて葬儀・告別式は終了します。 葬儀・告別式のあとは、お別れの儀と呼ばれる出棺の準備に移ります。 宗教者が先頭に立ち、喪主が位牌を持ち、続いて遺影を持った人たちが先導します。霊柩車に棺を乗せた後、遺族の代表として喪主が出棺の見送りをしてくれた参列者に対して、お礼の挨拶をします。火葬場に向かう人以外は出棺のタイミングで解散となります。 出棺については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。 出棺の挨拶を終えたら火葬場へ向けて移動します。火葬場へは遺族や近親者が向かいますが、親しい友人などで火葬場への同行を希望する場合には、事前にご遺族に相談しておきましょう。葬列は先頭の霊柩車に、故人と喪主、葬儀の担当者が乗り、ハイヤーに宗教者と近い親族が乗車して、その他の遺族はマイクロバスに乗って火葬場へ向かいます。自家用車やタクシーを利用する場合には、途中ではぐれたり、火葬場に着いても駐車場が空いていなかったりするトラブルを想定して、極力利用を控えるかトラブル予防策を事前に備えておくようにしましょう。 火葬が終わると、火葬炉の前に戻り骨壺に遺骨を収める収骨をおこないます。遺骨を拾い上げる際は、喪主から血縁の深い順に2人1組で同じ遺骨を長箸で挟み、骨壺に納めていきます。収骨の方法は地域や火葬場ごとに異なるため、慣習について葬儀担当者に確認しておきましょう。 そして、精進落としをおこない、家族葬が滞りなく済んだことに対して親族や宗教者に料理をもてなし、故人を偲びながら感謝の気持ちを伝えます。精進落としの時間に明確な決まりはありませんが、通常は1時間半程度でおこなわれます。 精進落としの食事内容は、お祝い事に使われる食材を避けて予算に合わせて和食中心のメニューにしましょう。ご逝去から家族葬の準備

末期の水は、お気持ちの強い近親者でおこなうのが望ましいため、臨終の場に間に合わなかった家族がいた場合は、全員が揃うまで待つこともあります。

なお、亡くなってから24時間が経過しなければ火葬をおこなえないと法律で定められているため、逝去後すぐに火葬をおこなうことはできません。(法定伝染病など一部の例外を除く)1死亡診断を受け取る

2葬儀社に連絡しご遺体を搬送してもらう

どのような葬儀社に依頼すればよいかわからないという人は、下記の無料相談窓口をご利用ください。

3親族に家族葬をおこなう旨を伝える

4家族葬の打ち合わせをする

納棺式からお通夜

5ご遺体のケアをおこない納棺する

6通夜・通夜振る舞いをおこなう

葬儀から精進落とし

7葬儀・告別式をおこなう

宗教・宗派によって異なりますが、一般的に読経の時間は20分〜40分ほどです。読経とともに戒名が授けられ、引導の儀がおこなわれることもありますが、こちらも宗派によって焼香の回数や儀式作法については教義に則った形になります。8出棺する

9荼毘(火葬)にふして収骨する

10精進落としをおこなう

家族葬にかかる

家族葬費用の内訳は大きく分けると以下の3種類です。

各相場費用は、家族葬自体にかかる費用が50万〜80万円程度で、付帯費用が20万〜50万円程度、宗教者への謝礼は20万〜30万円程度です。

各葬儀社では、さまざまな葬儀プランを提案していますが、上述した相場よりも安すぎる金額を提案している葬儀社の広告には注意が必要です。葬儀終了後に追加料金を請求されるなどの問題が発生しないように、きちんとプラン内容を確認することをおすすめします。

家族葬のメリットをご紹介します。

家族葬は親族や近しい人を中心に小規模でおこなわれる葬儀ですので、故人とのお別れの時間をゆっくり穏やかに過ごすことが可能です。多くの方々が集まるお葬式では、当日の参列者の対応に追われるなど、限られた時間の中で、どうしても慌ただしくなることがあり、故人と向き合う時間を持つことが難しい場合があります。

しかし家族葬では参列者を限定しているため負担が少なく、気心のしれた人ばかりなので、

家族葬では、故人らしさを形にしたり、好きだったものを取り入れて表現したりするなど、従来の形式にこだわらず自由度の高い葬儀がおこなえることも魅力です。

例えば、以下のような例があります。

このように、

家族葬の多くは小規模になるため、参列者の数に応じた返礼品などの準備の時間が少なくすみ、親しい人を中心に気兼ねなく故人を送り出せます。また、葬儀社によっては通夜や告別式を省略するシンプルなプランや、数名だけでおこなう小規模な家族葬プランもあります。参列者が少ないとお焼香や葬儀にかける時間に融通がききやすくなり、身体的な負担も軽減されやすくなります。

続いて、家族葬の注意点をご紹介します。

家族葬に馴染みがない人もあり、特に高齢の親族は従来のお葬式をイメージする場合が多く、家族葬よりも一般葬をよしとする声があがる可能性もあります。親族から不安の声があがった場合は、家族葬は時代に沿った葬儀形式であることや、故人が希望していたことなどを伝えて納得を得ましょう。満足いくお見送りにするには、親族にも配慮したうえで葬儀をする必要があります。

家族葬はお知らせする範囲を調整して参列者を限定することが多く、声をかける範囲や声掛けをしない人への説明について悩む場合があります。前述のとおり、家族葬における具体的な参列者の制限や明確な定義はありません。5名だけの家族のみで、こぢんまりとおこなう場合もあれば、親族や親しい友人を集めて50名以上でおこなう家族葬もあります。

また、最近では高齢化が進んで参列が難しくなっていたり、会社関係もひと昔前ほど個人の事情に踏み込まなくなっていたりしますので、お知らせする範囲をあえて限定せずに訃報を広く案内したとしても、結果的に小規模な家族葬になるケースが社会情勢的にも多くなっています。よほどの人徳がある人は別ですが、家族葬を終えた後で「なぜ知らせてくれなかったのか?」などと、お咎めをいただくよりは「社会との区切りとしてのお知らせ」をきちんとおこない、参列については相手側の意向に任せるのが自然であり、角が立ちにくい形になります。

お知らせをする範囲を絞り過ぎたり、家族の知りえない人徳があったりする場合、家族葬に参列できなかった方々が後日、お参りをさせてほしいとご自宅に訪れる可能性があります。その際、挨拶状や返礼品を用意したりなど、個々の対応に追われ、時間的・精神的負担が増えてしまうことがあります。

さらに、時が立ってから亡くなった事実を知った人は「お墓参りをさせてほしい」と、申し出がある場合も想定されます。

家族葬の場合、訃報を案内するタイミングに注意しましょう。近所の人が葬儀にかけつける可能性や混乱を避けるために、お知らせする範囲を検討してから訃報を知らせます。

家族葬は一般的なお葬式と比べて額面上では費用が安価になるため出費が軽減できると思われがちですが、葬儀の内容によっては一般葬よりも香典収入がない分、実質の費用負担は重くなる場合があります。

それは、家族葬では返礼品や飲食費用は縮小されますが、最低限必要となる葬儀の基本部分の費用は一般的なお葬式と大きく変わらないからです。

家族葬をおこなう場合に経済的な負担を減らすには、内容を一つ一つ詰めていくことが重要です。例えば、少ない参列者にあわせて小さな式場を利用し、装飾を含めた全体の規模を抑えることが考えられます。

香典収入にはあまり期待せず予算に無理のない範囲で家族葬をおこなうようにしましょう。

そのために大切なことは

香典の金額は故人との関係性で変わってきます。

以下の表で、関係性ごとの香典相場をまとめていますので参考にしてみてください。

| 故人とのご関係 | 香典相場 |

|---|---|

| 両親 |

|

| 祖父母 |

|

| 兄弟・姉妹 |

|

| 親戚 |

|

| 知人や友人 |

|

香典の相場や香典袋の書き方については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

家族葬をおこなう場合の遺族向けのマナーと参列者向けのマナーをご紹介します。

家族葬をする遺族は、参列者の範囲の設定や連絡をする際のマナー、参列を遠慮いただく方への対応方法を事前に把握しておきましょう。

家族葬は最近注目を集めている葬儀形式ですが、参列者を縮小することに難色を示す人もいるかもしれません。

参列を遠慮して欲しい場合には、近親者のみでおこないたい意向を丁寧に伝えることが大切です。

また、香典を辞退する意向がある場合は、事前に参列者に香典辞退の旨を伝えるようにしましょう。

家族葬は少人数の葬儀ですが、参列者の範囲が具体的に決まっているわけではありません。そのため、事前に親族と葬儀に声がけする範囲を話し合ってから参列者に目途をつけることをおすすめします。範囲を明確にせずに故人と関わりがあった方に声をかけてしまうと、最終的に少人数ではなくなり家族葬の利点を損なう可能性があるためです。故人と親しかった方のみや、二親等以内の血族までなど、知らせる範囲を事前に決めておくと、少人数でゆっくりと故人のお見送りができます。

家族葬の訃報連絡は、基本的に一般葬と同様です。故人が亡くなったことと、葬儀の日程や場所を伝えますが、できる限り小規模の家族葬をおこないたい場合は「親族中心におこなう」旨を伝えることで、相手が遺族の気持ちを汲んで「参列を見送る」ようになります。それでも参列してくださるお気持ちが強い方の参加を断るのはトラブルの元になりますので、基本的には遺族の意向を伝えて相手に判断をゆだねると角が立ちにくくなります。

家族葬の訃報連絡については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

故人が会社員だった場合、会社への連絡も必要です。故人が所属していた部署の上司や人事部に訃報を連絡し、身内中心の家族葬をおこなう旨を伝えましょう。

また、遺族も忌引休暇を取得するために勤務先への連絡が必要です。会社側が香典や参列の準備をする場合もあるため、訃報連絡と一緒に家族葬であることと、香典や参列を辞退する場合には、その旨を一緒に伝えるようにしましょう。

訃報の連絡先については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

訃報連絡をする際に、葬儀への参列を遠慮してもらいたい方へは、しっかりと理由を伝えましょう。相手が参列すべきか迷いそうな時は「誠に勝手ながら、通夜・葬儀は近親者のみで執りおこないます。」と伝えることが大切です。近親者のみの葬儀が故人や遺族の意向であることを伝えれば、相手も納得してくれるでしょう。

参列する場合は、

その他、家族葬では遺族が香典を辞退することがあるため、香典についての確認が必要です。遺族に香典辞退の意向がある場合は、香典による弔意の表明を控えるようにします。この場合、参列・供花・弔電など、辞退されていない形で弔意を表すようになります。

基本的に家族葬は、訃報連絡と一緒に葬儀に関する案内をされた場合に参列できます。そのため、訃報連絡とともに「家族のみで葬儀をしたい」意向を伝えられたら、参列は控えましょう。お別れの機会を希望する場合は、葬儀後に弔問が可能か伺うとよいでしょう。ただし、弔問の際も遺族の意向を尊重しながらお参りするようにしましょう。

葬儀の案内をもらっても、距離や身体的負担を考慮して参列を迷う方もいると思います。しかし、心のこりや参列しなかったことを少しでも後悔する可能性がある場合は、家族葬への参列を前向きに検討しましょう。故人の顔を見てお別れができるのは、葬儀で最後になります。迷う気持ちがある場合は、最後に対面してお別れがしたいかどうか自身の気持ちと向き合うとよいでしょう。

家族葬に参列する際の服装は、喪主や遺族の案内に従います。平服と指定がある場合は、略喪服にあたる黒やグレー、紺など地味な色のスーツやワンピースで参列します。特に服装に指定がない場合は、準喪服を選びます。準喪服は光沢のない黒で仕立てたスーツやワンピースで、靴やネクタイ、ストッキングも光沢のない黒で統一し、女性は露出を控えましょう。

家族葬に参列する場合のマナーについては、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

家族葬の場合、

下表で、各式場について遺族の金銭的負担や時間の制約などを比較しておりますので葬儀場選びの参考にしてみてください。

| 葬儀社の セレモニーホール | 寺院・神社・教会 | 自宅 | |

|---|---|---|---|

| 遺族の負担 | 公共交通機関からアクセスしやすいホールが多い | バリアフリー対応が少なく高齢者に負担がかかる場合がある | 故人の移動、納棺、出棺時の霊柩車など近所への配慮が必要 |

| 時間の制約 | 葬儀の連絡は24時間365日受付可能 | 葬儀の連絡は7時~22時ぐらいまで | 家主次第で時間の制限は特になし |

| 葬儀設備の有無 | バリアフリーに対応など行き届いている施設が多い | 宗教・宗派に沿った設備 | 駐車場の確保などが必要 |

| 式場利用料 | 10万~20万円程度 | 20万~50万円程度 | 0円 |

家族葬の式場を選ぶ際は、宗教・宗派の確認、参列者の人数、アクセスなどが重要です。

参列者の人数によって選ぶ式場の規模が変わります。

参列者が多い場合は広い式場を選びますが、人数が少なくこぢんまりとした家族葬の場合は、広い式場では少々さみしく感じてしまう場合があります。葬儀社・葬儀場のホームページには、式場の収容人数の目安が記載されているので、ご希望の家族葬に適した規模かを確認するようにしましょう。

また、葬儀場の場所によってアクセスのしやすさが変わります。

公共交通機関を利用しやすいのか、最寄り駅からは徒歩圏内なのかタクシーの利用が必要か、車で来場する場合は駐車場の広さも重要です。

このように、宗教・宗派、参列者の人数、葬儀場の場所を考慮しながら、最適な家族葬の式場を選ぶことが重要です。

ここまで家族葬の流れや費用、葬儀場の選び方を中心にお伝えしてきました。

故人や家族の想いを形にする家族葬をおこなうためには、家族葬をしっかりとサポートしてくれる葬儀社選びが重要です。葬儀社選びに重要なポイントは以下になります。

「みんなが選んだお葬式」では、

家族葬に関するご相談を

24時間365日無料で受付けております。

少しでも不安や心配事があれば

遠慮なくご相談ください。

みんなが選んだお葬式では、厳選審査を経た優良な会社のみをご紹介しています

人をお送りする時、送る側にとってもとても負担が大きいものです。精神面と金銭面の負担がのしかかります。

心から良かったと思えるお葬式を行うためには、あなたのために親身になってくれる葬儀屋さんが欠かせません。

安心の“みんなが選んだお葬式”認定

評価基準を満たし一定数の実績がある健全経営の会社

1に加えて利用者の満足度の高さを裏付けるエビデンスが確認できた会社

2に加えて利用者の満足度を維持向上し改善なども真摯に行っている会社

専門スタッフが150項目以上のポイントを細かくチェック。一定の基準を満たす会社を厳選しています。

第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、葬儀社選びに迷う時は遠慮なくご連絡ください。

評価員の調査などにより、常によい緊張感を持ってのサービス提供が期待できます。

※このサイトを通すことで費用が高くなることは、一切ありませんのでご安心ください。

みんなが選んだお葬式で、

後悔のない葬儀を