法事法要

葬儀のお車代を入れる封筒の書き方は?選び方や渡し方も徹底解説

更新日:2025.05.08 公開日:2021.06.22

記事のポイントを先取り!

- 僧侶に式場まで足を運んでいただく際の交通費とお礼としてお包みするもの

- 白の無地封筒を使うのが一般的で、表書きは「御車代」

- お渡しするときは、お布施の封筒が一番上になるようにする

葬儀や法要で僧侶に読経を依頼する場合は、お布施とは別に「お車代」を僧侶に渡すのが一般的とされています。

お車代の相場や現金を包む封筒について、わからないことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、お車代について封筒の書き方やお札の入れ方、お車代を渡す際のマナーを中心に解説していきます。

お車代の相場についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

以下の記事でも、葬儀のお車代について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- お車代とは?

- お車代の表書きの書き方

- お車代の封筒の選び方

- 葬儀でお車代を渡す金額相場

- お車代のお札の入れ方

- 葬儀でお車代を渡すタイミングやマナー

- お布施や御膳料と同じ封筒に入れても良い?

- 葬儀のお車代の封筒のまとめ

お車代とは?

お車代とは、僧侶に葬儀式場や法要式場まで足を運んでいただくための交通費と、足を運んでいただいたことへのお礼としてお包みするものです。

お礼を含んだ交通費という位置づけですので、明確な金額の取り決めなどは一切ありません。

儀式を執り行う式場と僧侶のお住まいであるお寺との距離により金額を決めるため、もし双方が近くに位置していればお車代は必要ない場合もあります。

反対に檀家となっているお寺が地方にある場合は、葬儀を執り行う際はどんなに遠い地域のお寺だったとしても代々お世話になっているお寺に依頼することになります。

よって、地方から来ていただくためのお車代をしっかり用意する必要があります。

お車代の表書きの書き方

お車代のお渡しする際、表書きの書き方について詳しくご紹介いたします。

濃墨で記入する

ご葬儀の際、香典袋に名前を書く際は薄墨を使用しますがお車代の封筒には濃墨を使用します。

薄墨を用いる意味合いとしては「訃報に接し、故人を思って涙で墨が薄まった」ことが由来です。

お車代は感謝を伝えるためのものなので薄墨を使用するのは間違いです。

実際に毛筆を使用しなければならないルールはありません。

市販の筆ペンや最近では最初から封筒に「お車代」と印刷されているものもありますので、それらを使うのも良いでしょう。

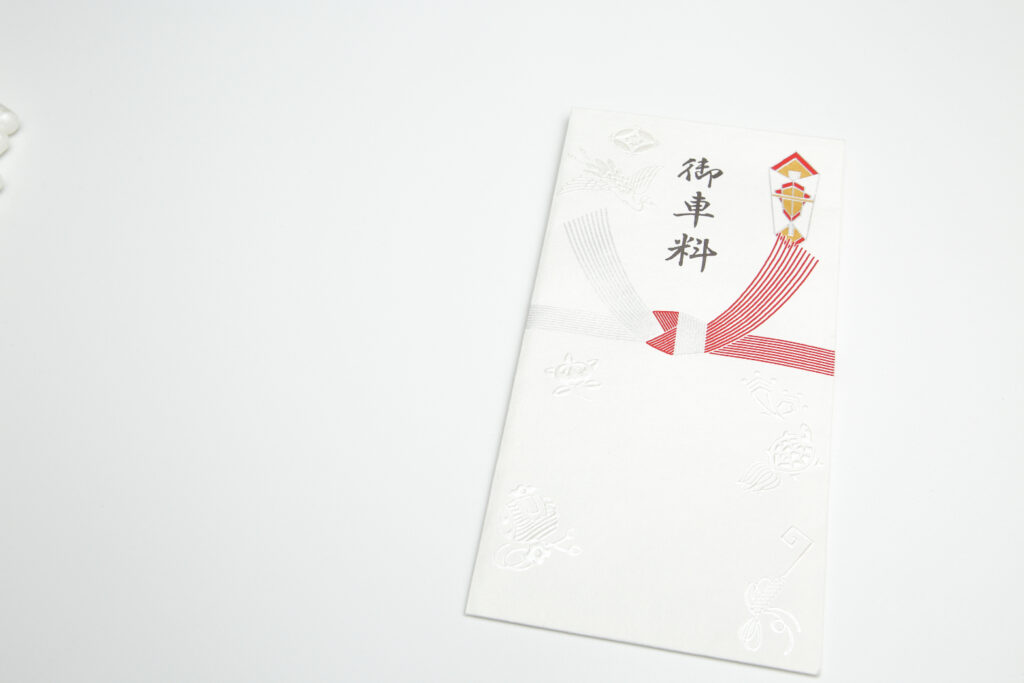

表書きはお車代、御車代

封筒の表書きは「お車代」もしくは「御車代」と書きます。

お車代の表書きについては厳密なルールが定められている訳ではなく、御布施との区別がつけば良いともされています。

表書きの下に自分の名前を描く

表書きの下には自分の名前を記載します。

葬儀時には喪主の名前を書いたり、「〇〇家」と表記することもあります。

僧侶側からは「お寺の帳簿を付ける際にどなたから頂いたものなのかすぐわかるので、お名前を記載いただくほうが有難い」というお声が聞かれることもあります。

ただし、地域や宗派によっては何度も自分の名前を書くことで「不幸が重なる」とされてしまう場合もあります。

わからない場合は地域の慣習に詳しい親族や、葬儀社に確認するのが良いでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お車代の封筒の選び方

お車代を用意する際、現金をそのまま渡すことはしません。その際の封筒の選び方についてご紹介します。

白封筒か水引きの封筒を選ぶ

お車代は、基本的に白封筒を用意します。郵便番号を記入する欄がない真っ白な無地封筒を用意しておくと良いでしょう。

水引を利用しても良いですが、地域によって水引の色が決まっている場合もあります。

地域の慣習について確認してから使いましょう。

特に決まりがない場合は、双銀、白黒、黄白とどのタイプの水引を使っても問題ありません。

白封筒や水引封筒は百円ショップや文房具店で取り扱いがありますが、コンビニには置いていないことが多いです。

事前に準備しておくか葬儀の際には葬儀社にお車代の封筒を用意していただけないか声をかけてみても良いでしょう。

のし袋は使用しない

前項の通りお車代は僧侶に対する交通費ですのでのし袋は用いません。

のし袋は本来、慶事のお祝い事でよく利用されます。

「のし」は「のしあわび」といって、昔から栄養価が高く貴重な品だった鮑(アワビ)が贈答品として広く使われていたことが語源と言われています。

のしがつかない不祝儀袋は「のし袋」とは呼ばないのが本来のかたちです。

しかし、昨今では”弔事用ののし袋”と紹介されている商品もあり、のしが印刷されていない封筒を「のし袋」と呼ぶこともしばしばあります。

ただし、お車代は僧侶に贈答するものではありませんのでお車代に用いる封筒としてのし袋は適切ではありません。

白色の無地封筒か水引封筒を選ぶようにしましょう。

葬儀でお車代を渡す金額相場

お車代の相場は5,000円〜1万円です。

ただし、県外など遠方から来ていただく場合はこの限りではなく、お寺から式場までの距離を目安に金額を決めると良いです。

実費を調べてお渡しするのは「わざわざお足を運んでいただくお礼」という意味では少々敬意に欠けます。

例えば実費が3,000円だったとしても、相場が5,000円~1万円となっているようにキリの良い数字でお包みするのが良いです。

金額に迷ってしまうようでしたら、僧侶に直接聞いても失礼にはあたりません。

もし直接聞くのは憚られるといった場合は、葬儀社に相談するのも良いでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お車代のお札の入れ方

お車代として包むお札は香典とは違い、特に明確なルールはありません。

- 新札を包んでも良い

- 向きも特に決まりはない

お車代として包むお札は、肖像の向きなどのマナーはないため最低限全てのお札の向きを揃えて包めば問題ありません。

お礼の意味を込めて、できるだけ新札を用意しましょう。

葬儀でお車代を渡すタイミングやマナー

お車代をお渡しするタイミングやマナーについて触れていきます。

葬儀後に渡す

葬儀の際、お車代をお渡しするタイミングとして、厳密にルールが定められている訳ではありません。

ただ、僧侶へ御布施や引出物をお渡しする時に一緒にお車代をお渡しすることが一般的です。

それは、葬儀後のタイミングであることが多いです。

地域によっては通夜前にお渡しすることもあり、もちろん葬儀前でも葬儀後でも渡すことはできます。

しかし、僧侶が忙しくしているタイミングは避けましょう。

また、葬儀社側からお声がけがある場合も多いので、葬儀担当者のご案内に従うのが良いでしょう。

切手盆の上において渡す

僧侶にお車代をお渡しする際に直接手で持ってお渡しするのはマナー違反です。

これはお車代に限らず御布施も同じことが言えます。

封筒をお渡しする際は切手盆などの小さいお盆にのせて僧侶から文字が読める向きにして差し出します。

切手盆が用意出来ない場合は袱紗(ふくさ)でも代用出来ますが、葬儀社が用意していることが多いので貸していただけるか確認すると良いでしょう。

また、切手盆は百円ショップでも取り扱いがあります。

今後の法要など僧侶を自宅に招きお参りを頂く可能性がある場合は一枚用意しておくと安心です。

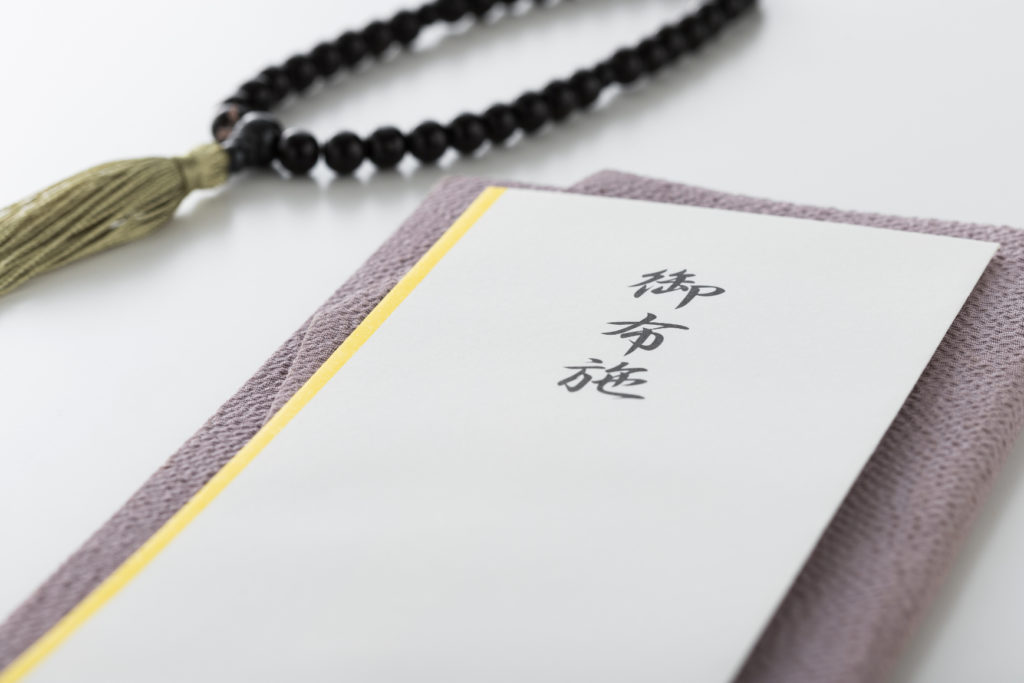

お布施を上に置く

僧侶へお車代をお渡しする際にお布施や御膳料など、他のお礼と一緒にお渡しすることが多くあります。

封筒の順番は、お布施を一番上にしてお渡しするようにしましょう。

お車代とお膳料は順番に特に決まりはありません。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お布施や御膳料と同じ封筒に入れても良い?

お布施や御膳料、お車代はそれぞれ別の封筒をご用意し別々に包みましょう。

お布施は式に際し僧侶に読経いただくことへのお礼であり、お車代は式場までの交通費とお足を運んでいただくことに対するお礼です。

また御膳料は、僧侶が精進落としなどの会食を辞退された際に御膳の代わりにお渡しするものです。

よって、僧侶が会食に出席された場合や個別に僧侶にお食事を用意している場合は御膳料は用意しません。

このように、同じお礼でもお包みする用途が全く異なる為封筒は全て用途ごとにわけて用意するのが通例です。

https://www.eranda.jp/column/funeral

スポンサーリンク葬儀のお車代の封筒のまとめ

ここまで、葬儀のお車代についての情報や封筒の種類や書き方などを中心にお伝えしてきました。

ポイントをまとめると、以下のようになります。

- お車代は、僧侶に式場まで足を運んでいただく際の交通費とそのお礼としてお包みするもの

- お車代は、白の無地封筒を使うのが一般的で表書きは「御車代」

- お車代をお渡しするときは、お布施の封筒が一番上になるようにする

- 葬儀の際にお車代をお渡しする場合はお布施などと一緒にお渡しする場合が多い

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説

法事法要

更新日:2022.05.19

50回忌法要のお布施はどのくらい?弔い上げをする場合は?

法事法要

更新日:2022.05.24

お墓を移動させるときにお布施は必要?お墓の移動について詳しく解説

法事法要

更新日:2022.11.11

浄土真宗のお布施の相場は?お布施の書き方や宗派ごとの相場も解説

法事法要

更新日:2022.03.31

併修でのお布施の相場とは?包み方や渡し方のマナーと注意点を解説