お葬式

死装束を左前に着るのはどうして?理由と由来を徹底調査

更新日:2024.01.24 公開日:2022.01.10

記事のポイントを先取り!

- 死に装束は左前で着付ける

- 最近では白以外の死装束も多い

- 存命のうちに左前で着ると縁起が悪い

人は死後、死装束(しにしょうぞく)に着替えて死後の世界へ旅立つ準備をします。

死装束は通常の着物と違い、右襟が上にくる左前のかたちで着付けられますが、この理由を知る人は多くありません。

そこでこの記事では、死装束を左前で着る理由や由来について詳しく解説します。

死装束の左前以外の決まりごとにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

死装束とは

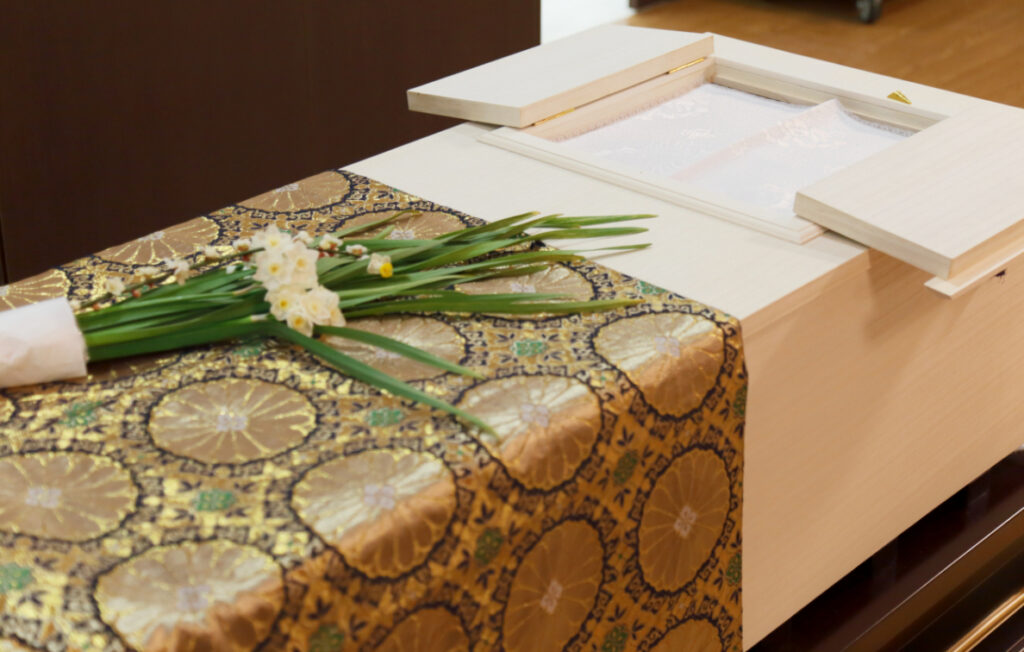

そもそも死装束とは、亡くなった故人が身につける衣装をさします。

日本ではいわゆる修行僧の装いが一般的で、白帷子(しろかたびら)や付随する装飾品がそれにあたります。

宗派にもよりますが、人は死後、浄土まで旅をすると言われており、死装束はそのための支度の一つです。

死装束は日本にだけ見られる慣習ではなく、世界各国で故人に着せる衣装がさまざまなかたちで存在します。

また、無宗教や一部宗派によっては死に装束が定められていないこともあり、全ての儀式において決まった形式の死装束を用いるという訳ではありません。

近年では死装束に対する考えも多様化していますので、故人が生前好んで着ていた洋服をお着せすることも増えてきています。

死に装束は納棺の前に故人にお着せし、旅立ちの仕度として湯灌(ゆかん)の儀などと共に整えるのが一般的です。

葬儀社でいくつか種類を取り揃えている場合も多いので、どのようなものが良いか事前に検討しておくと良いでしょう。

死装束を左前で着る理由と由来

本来着物は、右襟が下に来るよう着付けますが、死装束の場合はその逆の左前で着付けをします。

なぜ故人が左前で着付けられるようになったのかは諸説あり、確固たる由縁があるものではありません。

その中でも一般的な説や、代表的な由来をいくつかご紹介します。

逆の関係

もっとも一般的な説として上げられるのが、現世と死後の世界は真逆の関係にあるためという説です。

生者と死者という、いわゆる逆の関係にあるからこそ、生者と死者を区別するために逆に着付けたことが始まりと言われています。

「逆さ事」と言われることもあり、葬儀や死にまつわることは日常の逆の作法で行うという古くからの慣習と同義です。

左前の理由は諸説ある

逆の関係以外にも、死装束を左前で着付ける理由には諸説あります。

例えば、日本古来では位の高い上流階級者は普段から左前で着物を着付けていたとされています。

そのため一般人でも亡くなれば仏様となり、位が上がると考えられたという説が一つ。

同様に、来世では左前で着付けられるくらい位が高くなるようにと願う説も一つ。

更に、お釈迦様が亡くなられたときに着物を左前で着られていたからという説もあります。

このように死装束の着付けには諸説ありますが、現代でも生者と死者を区別するために左前で着付けられるのが一般的です。

子どものころ、浴衣を左前に着て親からたしなめられた経験がある方も少なくないでしょう。

左前は死者の装いであるため、日本では古くから不吉であると捉えられてきた由縁と言えます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

死装束の色は「白」

死装束の色は一般的に白であり、そのため白装束と呼ばれることもあります。

この色についても諸説ありますが、一つは日本人が古くから紅白の色に対し特別な想いを持っていたことが起因します。

平安時代、源平合戦で源氏が白旗、平氏が赤旗を掲げたことから、紅白の配色が特別視されるようになったとされます。

現在でも、紅白饅頭や紅白戦など、私たちの日常生活で耳にする機会も多いでしょう。

また、紅は出生や誕生を表し、白はその反対で別れや死を表す色とも言われます。

このほか、白は穢れのない清らかなイメージを持つことから、巡礼や修行の際には白装束を身につける風習もあります。

このことから、邪念を捨て清らかな気持ちで死後の旅路へ出発してほしいという想いが込められていることも推察できます。

ただし近年では、死装束の種類も増え、ピンクやブルーの死装束や洋装のエンディングドレスを目にすることも増えました。

ライフスタイルの移り変わりにより、死装束の考え方や捉え方も多様化していると言えます。

死装束を選ぶ際、世俗的な慣習はもとより、故人が好きだった色や形式から判断しても良いでしょう。

スポンサーリンク仏教は修行僧の旅姿として整える

ひと口に死装束と言っても、色合いやかたちの他、宗派によってもいくつかの違いがあります。

神式のご葬儀では、死装束は神衣(かむい)と言い、神主の衣装に近い装いとなりますが、男女で形式が若干異なります。

対して仏教の多くは死装束というと経帷子(きょうかたびら)が該当し、男女による差異はありません。

仏式では一部の宗派を除き修行僧の装いを整えますが、浄土までの旅の支度として下記の装飾品も身につけます。

- 白帷子(しろかたびら)…故人が着る白い着物で、左前で着付けます。

- 手甲(てっこう)…両手に白い手甲を付けます。

- 脚絆(きゃはん)…両足の脛に白の脚絆を付けます。

- 編笠…本来は頭に被せるものですが、顔が見え辛くなるため頭部付近に添えます。

- 杖…故人が愛用していたものか、火葬が出来る木製の杖を添えます。

- 足袋…現在でいうところの靴下の役割である、白足袋を履かせます。

- 草履…現在でいうところの靴の役割である、草履を履かせます。

- 数珠…故人が愛用していたものか、火葬が出来る木製の数珠を手に持たせます。

- 頭陀袋(ずだぶくろ)…首から下げる袋で、印刷した六文銭やお米を納めます。

ただし浄土真宗では、死後に旅をせず直接浄土へ導かれる教えですので、修行僧の装いをしないことがあります。

また、昨今では白帷子だけでなく、ピンクやブルー、あるいは模様が入っているものも多く普及しています。

特に洋装のエンディングドレスはふんわりとした形で痩せた体系をカバーするものや、レースなど装飾があるものもあります。

葬儀社側でいくつかの種類を取り揃えている場合もありますので、気になる場合は確認してみると良いでしょう。

もちろん故人が愛用していた洋服を着せたい場合も、ぜひ葬儀社に相談してみてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

死装束を左前に着る以外の決まりごとは?

ここまで、死装束を左前で着付ける慣習についてご紹介してきましたが、それ以外にもいくつかの決まり事があります。

死装束に関するマナーや副葬品について、注意したいポイントなども一緒に見ていきましょう。

着せるタイミング

死装束は一般的に納棺の前にお着せします。

納棺とは故人を棺に納める儀式をさし、納棺の儀として僧侶に読経をいただく場合もあります。

地域の風習にもよりますが、故人の体を清める湯灌の儀に合わせて行う場合も多いでしょう。

また、ご遺体に防腐処理を行うエンバーミングを行う場合はその際にお着せする場合もあります。

段取りについては地域の風習やご遺体の状況により異なる場合がありますので、事前に葬儀社に確認すると安心です。

一般的な死装束ではなく、故人が愛用していた洋服をお着せしたい場合なども、併せて確認すると良いでしょう。

浴衣は右前に着せる

普段私たちが浴衣を着るときは、右前で着ます。

亡くなった方へ着せる死装束(着物)と浴衣は似ていますが、異なるものです。

死装束は左前で着せますが、病院で亡くなった場合は特に死後処置を経て浴衣に着せ替えている場合も多いでしょう。

浴衣のまま納棺する場合は、敢えて左前に着付けなおさず、そのまま納棺することもしばしばあります。

また、故人の体の状態によってはお着替えが難しいと判断される場合もあります。

その場合は、死装束や故人が愛用していた洋服などを体の上にかけたり、たたんで棺に納めることも出来ます。

納棺の際の副葬品に注意する

納棺の際には、故人が生前愛用していたものを棺に納めることが出来ます。

地域によっては、十円玉などの硬貨を入れて火葬し、収骨時に取り出した硬貨をお守りとして持っておくという風習もあります。

ただし、棺に入れる副葬品は、入れることが出来ないものも多くあるため注意が必要です。

例えば眼鏡や指輪、時計などガラス製品や金属製品はおすすめできません。

これらは火葬時に溶け残り、遺骨に付着してしまう可能性があるからです。

また、電池が入っているものは爆発してしまう恐れもあり、ペースメーカーなどは事前に火葬場へ申請が必要なものもあります。

同様にプラスチック製品やビニール製品、革製品、カーボン製品なども注意が必要です。

入れることの出来ない副葬品は、火葬後に骨壺と一緒に納めたり、仏壇にお祀りするのが良いでしょう。

よく選ばれる副葬品としては、手紙や御朱印帳などの紙製品、装飾のない衣服、花が一般的です。

副葬品については制限がある場合も少なくない為、事前に葬儀社に確認をとっておくと良いでしょう。

死装束の左前まとめ

これまで死装束を左前で着せる意味や、その由来について中心に解説してきました。

この記事のポイントをまとめると以下の通りです。

- 死装束は左前で着付ける

- 死装束を左前で着せる理由は諸説ある

- ピンクやブルーなどの死装束もある

- あえて左前にしない場合もある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.02.22

追悼ミサでは何をするの?参列の服装や御花料についても紹介

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2025.06.20

天台宗の葬儀とは?特徴や流れ、マナー・お布施についても解説

お葬式

更新日:2024.02.03

地域による葬儀の風習の違いとは?昔の風習についても解説

お葬式

更新日:2024.04.04

天理教の葬儀の費用相場はいくら?葬儀の特徴・流れ・マナーを説明

お葬式

更新日:2022.11.18

法華経とは?法華経の教え・歴史・他のお経との違いを解説