お葬式

納棺師の仕事内容は?納棺師になる方法や収入についても紹介

更新日:2025.03.13 公開日:2021.12.24

記事のポイントを先取り!

- 納棺師は遺体の身なりを整える

- 納棺師に特別な資格はない

- 納棺師はいなくても問題ない

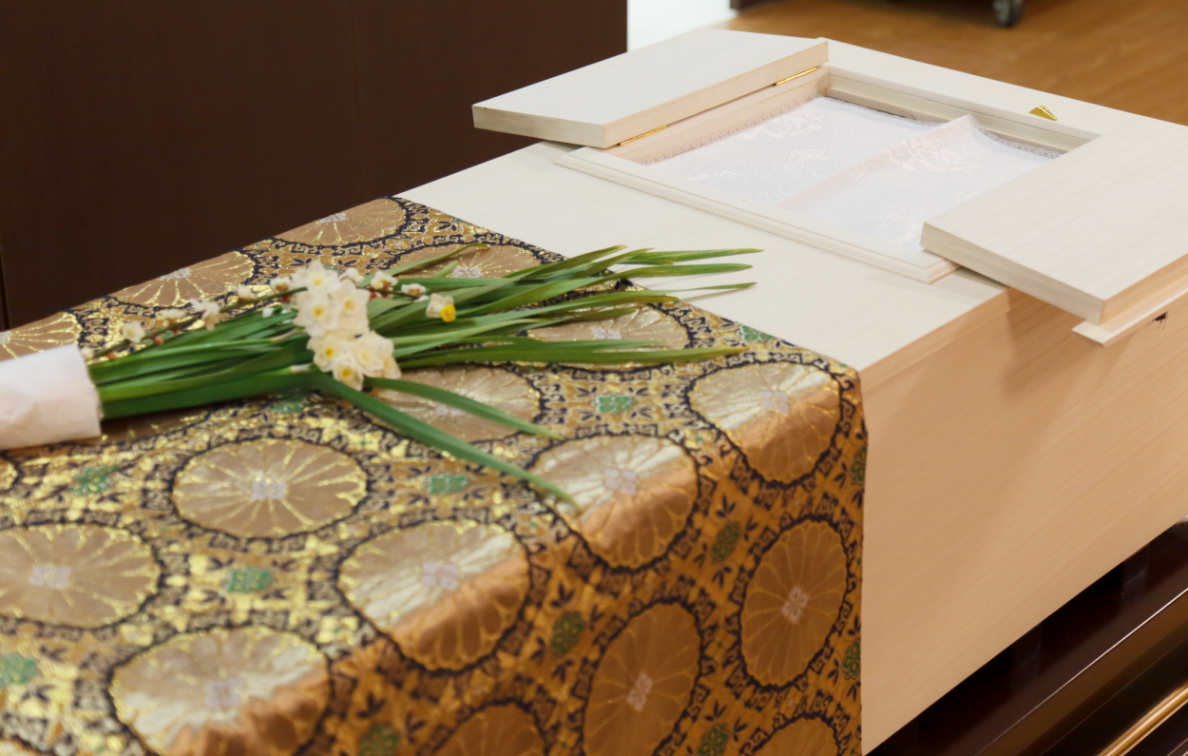

納棺師(のうかんし)とは、亡くなった方の身支度を整え、お棺に納める仕事です。

聞いたことはあっても詳しい仕事内容までは知らない人が多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、納棺師について詳しく説明します。

この機会に納棺師の仕事内容について知っておきましょう。

納棺師になる方法や納棺師を依頼する方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

納棺師とは

納棺師とは、その名の通り「故人を棺(ひつぎ)に納める人」のことをいいます。

納棺師の主な仕事は、ご遺族や参列者が安心し穏やかな気持ちで故人を見送れるように、故人の身繕いをする「納棺の儀」を行うことです。

納棺の儀はご遺族にとって、故人とのお別れを実感する大切な儀式となるため、納棺師の仕事はとても重要なものとなります。

また、納棺師は「湯灌師(ゆかんし)」という呼ばれ方をすることもあります。

湯灌とは、故人の生前の痛みや悩み苦しみなどを洗い流し、故人に無事に成仏してもらうという意味を持っています。

故人の体をぬるま湯で洗い清める行為のことで、洗面器にぬるま湯を入れ手浴や足浴、洗髪をしていきます。

専用施設などで行う場合には、湯船につかりシャワーをかけて清めることもあります。

この際のぬるま湯は、逆さ水といって水に湯を入れて湯温を調節します。

逆さ水とは、葬儀のときに行う逆さ事の一つで、日常とは逆の方法で物事をすることにより、この世と死後の世界との区別をはっきりとつけるためと言われています。

湯灌師が故人の体を清め、納棺師が故人様を棺に納めるのが本来の仕事です。

しかしどちらも同じ人物が行うことがほとんどであるため、資格などのはっきりとした区別はありません。

納棺師の仕事内容

納棺師の仕事は故人の身なりを整えることですが、具体的にはどのような仕事を行うのでしょうか。

ここでは、納棺師の仕事について詳しく説明していきます。

遺体の腐敗を抑える

ご遺体は死後、夏場なら1~2日、冬場でも数日というスピードで腐敗が始まるため、一般的には故人の体を外側からドライアイスなどで冷やし腐敗を抑えます。

しかし、夏場や葬儀の日程が死後数日経ってしまう場合には、ドライアイスだけでは腐敗を抑えきれない場合があります。

腐敗は胃や腸などの体内の臓器から始まっていくため、内蔵の腐敗を防ぐために体内へ防腐液を流し込む場合があります。

この作業は、エンバーマーという専門の資格を持った技術者が行います。

ドライアイスなどを使い、ご遺体の腐敗を抑えることが納棺師の仕事の一つでもあります。

遺体のケア

エンゼルケア

エンゼルケアとは、人が死亡した後に行う死後処置から死化粧までのすべてのケアのことです。

別名、「逝去後ケア」とも呼ばれています。

エンゼルケアを担う看護師には、感染症対策および亡くなった患者の容姿を整えるといった2つの目的があります。

臨終直後のご遺体には、感染症のリスクがあります。

そのため、看護師はご遺体に関わる遺族や葬儀社のスタッフなどの健康を守るため、感染症対策としての死後処置を施します。

長い闘病の末に亡くなられた患者には、点滴や胃瘻などのチューブ類が挿入されていることもあります。

また、激しい身体の損傷があったり、元気だった頃とは容姿がだいぶ異なっていたりするケースもあります。

看護師は、そのような患者を生前のキレイな姿に整え、人生の最期をその人らしく旅立ちできるようケアします。

こちらの記事でエンゼルケアについて解説しているので、ぜひご覧ください。

エンバーミング

エンバーミングとは、専門の資格者がご遺体を消毒・殺菌・防腐・修復等の特殊な処置を施すことです。

エンバーミングは別名、「遺体衛生保全」とも呼ばれています。

「故人を生前の姿のまま埋葬してあげたい」といった希望の多い欧米では、エンバーミングが普及しています。

また、日本でも火葬までの日数がかかってしまう場合などに、遺族の希望によりエンバーミングを施す場合があります。

末期の水(まつごのみず)

末期の水とは、故人の口を水で潤す儀式のことです。

以前は臨終間際に行っていましたが、現在は臨終後に行うのが一般的です。

故人が安らかに旅立ってほしい、また生き返ってほしいという、遺族の願いが込められているといわれています。

故人と血縁の近い順番に枕元に近づき、脱脂綿やガーゼを巻き付けた割りばしの先に水を含ませて、それを故人の唇に軽く触れて水を付けます。

こちらの記事で末期の水について解説しているので、ぜひご覧ください。

湯灌(ゆかん)

湯灌とは、遺体を棺におさめる前に、入浴させ洗い清めることです。

故人の現世の汚れや苦しみなどを洗い流すための儀式とされています。

しかし、近年では、病院で看護師がエンゼルケアの処置をすることが一般的になり、湯灌は少なくなっています。

こちらの記事で湯灌について解説しているので、ぜひご覧ください。

死装束に着せ替える

納棺の儀の際には、安置の際に着ていた浴衣やパジャマから死装束に着せ替えをします。

従来、死装束には「経帷子(きょうかたびら)」という白い着物を用いてきました。

しかし、近年では、故人や遺族が希望する衣装を使用することも多くなっています。

こちらの記事で死装束について解説しているので、ぜひご覧ください。

死化粧

死化粧とは、遺体を拭き清め、衣服を整えることをいいます。

別名、「エンゼルメイク」とも呼ばれ、生前の安らかな顔に近づける化粧が施されます。

男性の場合はひげを剃り、女性同様に血色を良くするためにファンデーションなどを使用することが一般的です。

死化粧は顔だけではなく、体全体を清め、身なりを美しく整えるための処置全般のことをいいます。

その目的は、故人への気遣いだけでなく、遺族や参列者が心安らかに見送れるようにするためです。

こちらの記事で死化粧について解説しているので、ぜひご覧ください。

ご遺体を納棺する

故人の身なりを整えた後は、ご遺体を納棺します。

ご高齢の方の皮膚や浮腫みのある皮膚は傷がつきやすく、表皮剥離や傷口から浸出液が出てしまうといったスキントラブルが起こりやすくなっています。

そのため、納棺の際にどこかにぶつけてしまうことが無いよう、細心の注意を払う必要があります。

以前は、納棺をご家族がされていましたが、近年ではご家族は故人に手を添えるだけで、納棺師がメインで行うことが多いようです。

納棺をご家族でされるか、納棺師が行うか、事前にご家族のご意向をうかがう場合が多いので、心に留めておきましょう。

こちらの記事で納棺について解説しているので、ぜひご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

納棺師になるためには

納棺師は、故人とご遺族が、悔いなく穏やかな気持ちでお別れできるようにサポートを行う重要な仕事です。

納棺師になるためには、納棺師の仕事や葬儀のマナーはもちろん、故人様やご家族への接し方、毎日「死」と向き合うことなど、学ぶことが多くあります。

では、どのようにすれば納棺師になれるのでしょうか。

また、納棺師になるために必要な資格はあるのでしょうか。

納棺師としての知識や技術を学ぶためにはどこで勉強をしたら良いのでしょうか。

ここでは、納棺師になるために必要な資格や、納棺師になるための方法について詳しくお話していきます。

納棺師の仕事の特徴

納棺師は亡くなった人を棺桶へ納め、遺族が故人を見送る準備を行います。

エンバーミングやエンゼルケアといった、亡くなった人への儀式や、遺体ケアを担当します。

納棺師の仕事は、遺体の腐敗を防ぎ、最期の姿にふさわしいように綺麗に整え、遺体のケアをするとともに、悲しみにくれている遺族が見送れるよう手伝うことです。

死と向き合うということで、精神的負担の大きい職業ではありますが、遺族から感謝されたり、専門的な技術として認めてもらえます。

納棺師に必要な資格は?

納棺師はだれでも就ける仕事で、納棺師なるために必要な資格や学歴はありません。

しかし、納棺師の仕事は「死」や深い悲しみの中にいるご遺族と向き合わなければならない大変なものです。

また、納棺師の仕事や葬儀のマナーを間違えてしまうということは、故人やご遺族に対し大変失礼になります。

そのため、納棺師としての心構えやノウハウをしっかりと学ぶ必要があります。

納棺師になる方法

納棺師としての知識を得て納棺師になるためには、大きく分けて2つの方法がありますので、ご紹介していきます。

専門学校で学ぶ

納棺師としての知識や技術を学ぶための専門学校に入学することが、納棺師になる方法の一つです。

納棺師の専門学校は、数は多くはありませんが徐々に増えてきており、通信教育を行っている学校もあります。

専門学校に入学するには、入学試験や入学金で100~120万円ほどの費用がかかります。

通信教育でも、20万円程度はかかってしまうというデメリットもあります。

しかし、集中的に6か月程度で教員から基本の知識や技術を学ぶことができるため、納棺師としてのスキルは確実にアップします。

また、就職先を斡旋(あっせん)してくれるという魅力もあります。

通信教育では1年以上かかってしまいますが、ライフスタイルを変えずに納棺師としての知識を得ることができます。

葬儀社に就職する

2つ目は、葬儀社に就職し、働きながら納棺師のノウハウを学ぶことです。

納棺師としての技術はもちろん、故人やご遺族への接し方を間近で見ることができます。

しかし、葬儀社へ就職しても希望の部署へ配属されない場合や就職先に納棺師の仕事がない場合もあります。

納棺師の役割を担っている先輩スタッフから納棺師の仕事を学ぶこともできますが、納棺師の仕事のみを学びたい場合には、納棺・湯灌専門の職場に就職する方法もあります。

こちらの記事で納棺師の資格について解説しているので、ぜひご覧ください。

納棺師に向いている人

納棺師に向いている人の特徴は4つあります。

思いやりの気持ちを持てる人

納棺師は、遺体のケアだけではなく、葬儀の進行を担当することも多くあります。

遺族の心情をよく理解し、どれだけ遺族に寄り添った葬儀を行えるかがカギとなります。

強い精神力を持った人

納棺師は死と向き合い、悲しみの多い仕事です。

仕事場である葬儀場は、悲しみの広がっている場所のため、その中にいても冷静な仕事ができる強い精神力が必要になります。

体力のある人

仕事柄、硬直している遺体を棺桶に入れなければいけません。

遺体によっては、体格の良い人も棺桶に入れることになります。

そのため、強い精神力だけではなく、強い体力や腕力も必要になってきます。

感情移入し過ぎることがない人

日頃から人の死に携わる納棺師は、一人一人の死に向き合いすぎると、自身の精神的に負担になることがあります。

自身の感情や精神的な負担を減らすために、一定の距離感をおける人が向いています。

しかしただロボット的に、感情を一切出さずに無機質に仕事をすればいいというわけではありません。

故人と遺族をおもんばかりつつも、できるだけ感情移入せずに仕事ができる人が向いています。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

納棺師に依頼する方法

まだまだその名を知る方が少ない納棺師ですが、納棺師に依頼することで故人の最期をプロの手で整えてもらうことができます。

「故人を綺麗な姿で送り出したい」「故人様と晴れやかな気持ちでお別れがしたい」というご家族の思いや「綺麗な姿で最期を迎えたい」という故人の思いを叶えられます。

では、実際に納棺師に依頼するにはどのような方法があるのでしょうか。

納棺師に依頼する方法は大きく分けて2つありますので、説明していきます。

また、納棺師が在籍しない場合や納棺師が対応していない地域で葬儀を行う場合についても詳しくお話していきます。

葬儀社に紹介してもらう

納棺師の多くが葬儀社と提携をしているため、納棺師を依頼したい場合には葬儀社に紹介してもらうという流れが一般的となっています。

また、納棺師が葬儀社に在籍している場合もあるため、葬儀社に確認してみると良いでしょう。

インターネットで探す

依頼した葬儀社に提携している納棺師や在籍している納棺師がいない場合には、インターネットで検索してみる方法もあります。

「納棺師 依頼」「湯灌師 依頼」といったキーワードで検索すると、いくつかの業者やまとめサイトが表示されます。

また、納棺師が経営している葬儀社もあるので、葬儀社にこだわりがない場合には、そちらに葬儀をお願いするという方法もあります。

納棺師の収入

納棺師の平均月収は25万円ほどで、年間収入は300~400万円ほどになります。

国税庁による令和2年民間給与実態統計調査の給与階級別分布によると男性の年間給与額は300~400万円が最も多くなっており、納棺師の給与は平均的ということが分かります。

しかし、納棺師は特別な資格がないため資格手当などがありません。

また、葬儀社の給与は地域差があり、葬儀件数が少ない地域や葬儀の価格が低迷している地域では給与が上がりにくくなっています。

逆に、葬儀件数が多い地域や納棺師の仕事を「専門職」として認識している葬儀社では手当が付いたり、昇給がしっかりとあります。

そのため納棺師の収入は、地域によって差があるといっても過言ではなく、平均よりも安い場合もあれば、平均よりも大幅に高い場合もあります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

納棺師に依頼する際の費用相場

葬儀社に依頼する場合の費用

納棺を葬儀社に依頼する場合、納棺の費用は葬儀プラン内に含まれていることが一般的です。

しかし、湯灌などは、追加オプション扱いとなりますので注意が必要です。

オプション費用は、5万円前後が一般的です。

葬儀プランに納棺の費用が含まれていない場合は、4万〜10万円程度が相場となります。

こちらの記事で葬儀の費用について解説しているので、ぜひご覧ください。

納棺師が運営する葬儀社に依頼する場合の費用

納棺師が運営する葬儀社に納棺を依頼する場合は、納棺の儀のみを依頼するのではなく、葬儀一式を依頼することになります。

納棺師が運営している葬儀社を利用するメリットは、一般的な葬儀社よりもプロによる心のこもった手厚い葬儀が執り行えることです。

費用については、家族葬の形式であれば40万〜100万円程度が相場となります。

納棺師まとめ

ここまで納棺師の仕事内容や納棺師になる方法などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 納棺師の仕事は故人様の身なりを整え納棺すること

- 納棺師は湯灌師と呼ばれることもあり、特別な資格などは必要ない

- 納棺師としての知識や技術を習得するためには、専門学校や就職先で先輩納棺師から学ぶ

- 葬儀社スタッフも一定の知識や技術はあるため、納棺師がいなくても問題はない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

美容業界への就職・転職は「キレイジョブ」へ

美容業界の求人ならキレイジョブ!美容師・エステティシャン・ネイリスト・セラピスト・マッサージ職など、多彩な求人情報を掲載中。理想の職場探しをしっかりサポート!あなたにぴったりの仕事を見つけよう◎

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2022.02.22

追悼ミサでは何をするの?参列の服装や御花料についても紹介

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2024.02.03

地域による葬儀の風習の違いとは?昔の風習についても解説

お葬式

更新日:2022.05.17

経文とはなにか?経本・経典との違いも解説!

お葬式

更新日:2025.05.08

色即是空とは?言葉の意味や空即是色との違いを徹底解説