法事法要

年忌法要ではいくら香典を包む?包み方と渡し方も紹介

更新日:2022.10.21 公開日:2022.07.06

記事のポイントを先取り!

- 年忌法要の香典は新札でも旧札でもマナー違反にはならない

- 香典袋を包む袱紗がない場合は、ハンカチで代用する

- 神道やキリスト教の香典相場は仏教と同じ

年忌法要は故人の供養のために行いますが、その香典の金額についてご存じでしょうか。

香典の金額だけでなく包み方や渡し方も知っておきましょう。

そこでこの記事では、年忌の香典について解説します。

この機会に弔い上げを覚えておきましょう。

後半には他宗教の香典についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

年忌法要とは

年忌法要とは一周忌や三回忌といった故人の祥月命日(しょうつきめいにち)を目安に設定されている供養のことです。

年忌法要には遺族や親族が参列するほか、僧侶を招いてお経をあげてもらったりお墓参りをしたりして故人を偲びます。

年忌法要を出す側ではなく、参列者として招かれた場合には香典を持参するのが一般的です。

年忌法要が終わった後に、会食を行うケースもよく見られます。

年忌法要の香典相場

年忌法要に招かれた場合に包む香典は、いくら用意すると良いのでしょう。

一般的な年忌香典の相場

年忌法要の香典相場は一周忌までと三回忌以降で異なります。

一般的に年忌法要の香典は、三回忌以降よりも一周忌までの方が相場として高い傾向となります。

一周忌までの香典相場

一周忌までの年忌法要の香典の相場は、会食があれば1万円〜3万円で会食がなければ5,000円〜1万円です。

故人との関係が1親等から2親等の場合の相場は、会食があれば3万円〜5万円で会食がなければ1万円〜3万円です。

三回忌以降の香典相場

三回忌以降の年忌法要の香典相場は、会食があれば1万円〜2万円で会食がなければ5,000円〜1万円です。

故人との関係が1親等から2親等の場合の相場は、会食があれば1万円〜3万円で会食がなければ5,000円~2万円です。

会食の有無による香典金額の違い

招かれた年忌法要の最後に会食がある場合は、前述した通り香典を多めに入れる必要があります。

会食がある場合は相場よりも5,000円〜2万円程度多めに包みましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典の包み方

年忌法要やお通夜、葬儀などで持参する香典は、マナーとされる包み方があります。

香典を入れる封筒や香典にふさわしい表書き、年忌法要と葬儀の香典の違いなどについて解説します。

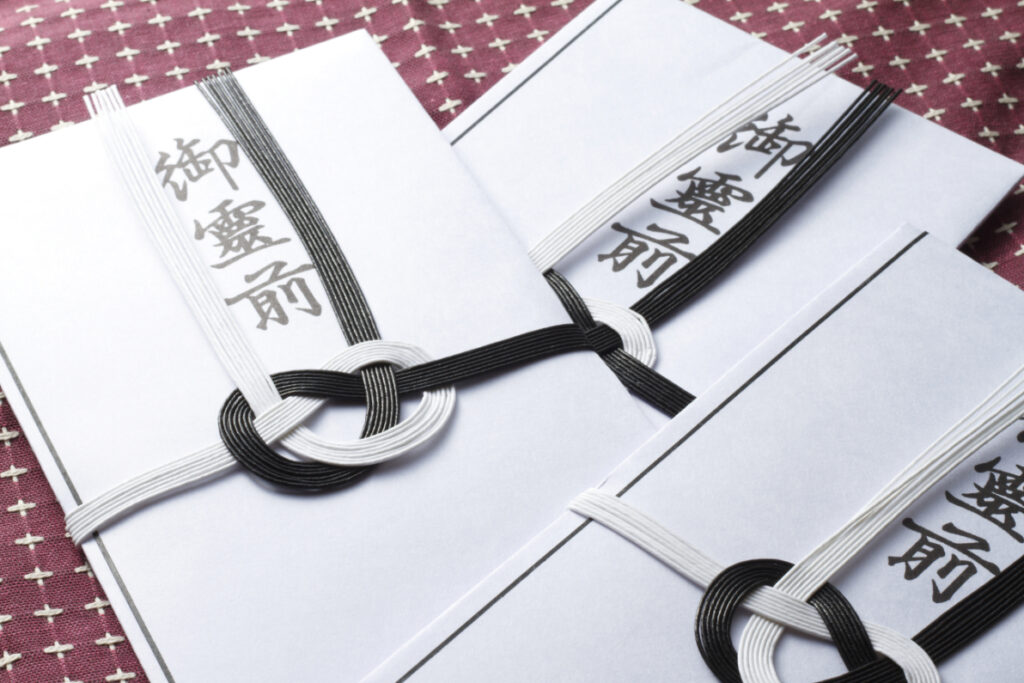

香典の封筒の選び方

年忌法要で用いる香典の封筒には、不祝儀袋や香典袋と呼ばれる封筒を用意しましょう。

不祝儀袋や香典袋には水引というヒモを結んだ飾りがついていますので、結び切りのものを選びます。

水引の色は黒白や藍銀、双銀のいずれかの飾り付きか印刷されたものを購入してください。

ただし、包む香典の金額が1万円以下であれば印刷されたものを、1万円以上であれば水引の飾り付き封筒が適切とされています。

表書きの書き方

表書きで注意するのは四十九日までか、それ以降の年忌法要かどうかで表書きが変わることです。

四十九日までの場合、多くの宗派では御霊前もしくは御香典、四十九日以降の年忌法要の場合は御仏前や御供物料と書きます。

表書きを書く場所は香典袋の正面で水引の上側です。

水引の結び目の下側には氏名を書きましょう。

香典を包む際の注意点

香典を包む際、お札の肖像画を裏にして揃えて入れるようにするのがマナーです。

また、お札の枚数が4枚や9枚になることは、縁起が悪いとされているため避けた方が無難でしょう。

年忌法要の香典には旧札を入れる?

葬儀に用意する香典のお札には新札を用いずに旧札を包むのが慣習として広く知られています。

しかし年忌法要の香典では、新札でも問題としないケースが多いです。

中には慣習を気にする方もいらっしゃるので、旧札を包むのが無難かもしれません。

同様に葬儀の香典袋の記入に薄墨を使う習わしがありますが、年忌法要であれば濃墨で問題ありません。

中袋がある場合の香典の包み方

香典袋に中袋がついている場合、中袋には氏名や住所、金額を記入します。

中袋を閉じる際には、封筒の裏面に中袋の閉じる側が来るように包むのが基本です。

香典の渡し方

用意した香典は年忌法要当日に遺族などへ渡しますが、渡す際のマナーについて確認しておきましょう。

基本的に袱紗(ふくさ)という布の包みに香典袋を入れて携帯します。

香典の渡し方

香典の渡し方ですが、年忌法要の受付や遺族の方の前で袱紗から取り出します。

渡す際は「心ばかりですが御仏前にお供えください」と一言添えましょう。

その際は香典袋に書いた文字を相手側が読める向きに直して両手で渡します。

香典を渡すタイミング

香典を渡すタイミングは年忌法要の会場に到着し、受付を済ませたときです。

受付がない場合は、遺族の代表の方とお会いしたタイミングで渡すと良いでしょう。

袱紗がない場合はどうすれば良い?

袱紗がない場合や、年忌法要前日や当日に見当たらない場合、代わりになるのがハンカチです。

香典袋を袱紗のようにハンカチで包み携帯し、年忌法要の会場受付でハンカチから出して渡します。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

年忌法要に出席できない場合

故人の祥月命日を目安に予定される年忌法要は、あらかじめ遺族から日時を含めた知らせが届きます。

しかしさまざまな事情により、どうしても年忌法要に出席できない場合はどうすれば良いのでしょう。

お金が入った香典を直接渡せない場合の対処法について解説します。

出席できない場合は香典を郵送で渡す

仕事などの事情で年忌法要に出席できない場合は、後日訪問して香典を直接渡すことができます。

しかし相手の都合が悪い場合や直接訪問できない場合は、郵送で香典を送ることができますので利用すると良いでしょう。

香典を郵送する際は手紙も同封する

年忌法要の香典を郵送する場合は、手紙を添えると丁寧です。

参考のために手紙の文例をご紹介します。

文例

この度は三回忌の法要に参加できず誠に申し訳ございません。

心ばかりではございますが、香典を同封いたしますのでご霊前にお供えください。

本来であれば直接出向くところ、事情により参列できない旨、お詫び申し上げます。

弔い上げの香典相場

一周忌や三回忌、七回忌といった具合に、年忌法要はあらかじめ決まった経過年数ごとに行われます。

年忌法要の回数を重ねていくと、三十三回忌や五十回忌といった具合に30年から40年を超えるまで継続します。

そうなると気になってくるのが、いつまで年忌法要を行うのか、ということではないでしょうか。

弔い上げとは

弔い上げとは特定の故人の年忌法要を最後にする際に行われる儀式のことです。

一周忌や三回忌を終えると、その後の年忌法要は親族を招かず家族だけで小さく行い、規模を縮小します。

しかし弔い上げを行う最後の年忌法要は大々的に行われ、親族や関係者を招きます。

一般的にはいつまで年忌法要を行うか、ということに厳密な決まりごとはありません。

年忌法要で供養を重ねられた故人は弔い上げを行うことで、その後は一族のご先祖さまとして扱われます。

弔い上げは三十三回忌や五十回忌のタイミングで多く行われます。

香典の相場

弔い上げを伴う年忌法要の香典は、該当する故人の最後の法要ということで香典金額も高くなる傾向があります。

弔い上げを伴う年忌法要の香典相場は下記の通りです。

- 曽祖父、曽祖母の香典金額は3,000円〜1万円程度で、会食がある場合は1万円〜2万円程度です。

- 祖父母の香典金額は5,000円〜1万円程度で、会食がある場合は1万円〜2万円程度です。

- 両親や義父母の香典金額は1万円〜3万円程度で、会食がある場合は2万円〜5万円程度です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

宗派や宗教によって香典の金額は異なる?

香典相場は神道やキリスト教、同じ仏教でも宗派による違いはあるのでしょうか。

一般的にはいずれの場合も同額と思っていて問題はありません。

香典はいくら包む?

神道やキリスト教の香典は仏教と同じです。

親戚や友人、仕事関係の香典であれば5,000円〜1万円程度が一般的な相場です。

表にしてまとめたので是非ご覧ください。

故人との関係性ごとの香典の金額相場

| 故人との関係性 | 香典の金額相場 |

| 子ども | 5万~10万円 |

| 孫 | 2万~10万円 |

| 友人・同級生 | 5000~1万円 |

| 友人の父母 | 3000~5000円 |

| 社長・上司・同僚・部下 | 5000~1万円 |

| 取引先の担当者 | 5000~1万円 |

| 取引先の社長 | 1万~10万円 |

| 取引先の社長の親族 | 5000~5万円 |

香典の包み方の違い

香典を包む上で神道の場合は表書きを「御神前」「御玉串料」と書きます。

蓮の花がデザインされた封筒は仏教用なので、白無地の封筒を用意しましょう。

キリスト教の香典の場合の表書きは「御花料」「御ミサ料」と書きます。

神道と同様に白無地封筒、もしくは十字架や百合の花が印刷された封筒を用意しましょう。

年忌の香典まとめ

ここまで年忌法要の情報や、香典などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 一周忌や三回忌などの年忌法要は故人の供養のために執り行われる

- 香典には相場とされる金額の目安があり、会食がある場合は多めに包む

- 弔い上げは三十三回忌や五十回忌に行われ、最後の年忌法要となる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.11.21

法事で食事なしはマナー違反?食事の代わりやおすすめの引き出物を紹介

法事法要

更新日:2024.01.24

四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介

法事法要

更新日:2025.03.31

四十九日とは?過ぎると故人はどこに行くの?死後の行き先と故人の道のりについて解説

法事法要

更新日:2025.03.20

会食なしの法事でも御膳料は必要?相場や書き方についても解説

法事法要

更新日:2025.04.24

家族のみでおこなう一周忌法要はできる!法要の準備やマナーを徹底解説

法事法要

更新日:2022.11.21

法事の際はどんなストッキングを履けばいい?パンツスーツについても解説